巧“撤”学习支架 助力量感发展

作者: 马华

[摘 要]量感是《义务教育数学课程标准(2022年版)》新增的数学核心素养之一。小学生量感的培养需要通过操作、推理和估测等学习方式开展。在实际教学中,教师不仅要为学生提供必要的学习支架,更要适时逐步“撤”学习支架,助力学生的量感从感性认识发展到自主内化与思维提升。文章以人教版教材二年级下册“克和千克”为例,着眼于学习支架的灵活转换,从“度量工具的‘巧撤离’,进一步明确量的属性;度量单位的‘巧撤换’,逐渐厘清量的标准统一;度量方法的‘巧撤并’,深思考调整量的结果”这三个方面促使学生经历深刻思考,从而发展学生的量感。

[关键词]量感;学习支架;数学思维

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)20-0040-03

量感是《义务教育数学课程标准(2022年版)》新增的数学核心素养表现,主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。简单来说,就是对生活中常见的量的直觉感悟,对物品的轻重、大小、长短、高矮等属性的一种感知力。量感的培养需要学生先通过多种感官去理解和感受,再对事物的某个属性进行量化表达,逐步加深感性认识。

对于量感的培养,教师要积极为学生搭建学习支架,支持学生的操作活动,引导学生积极思考。当然,学生量感的发展不能仅仅停留在知识和技能层面,还需要有思维层次上的提升。因此,教师在提供学习支架时也要适度,必要搭建,灵活转换,适时撤走。

“克和千克”内容属于质量单位范畴,下面笔者将以此为例,阐述如何搭建和“撤离”支架,引导学生自觉主动地进行探究性学习,经历从直观度量到无工具估测的过程,使学生量感的培养落到实处,使学生的操作经验内化为理性认知,使学生的直观感受向理性思维进阶发展。

一、度量工具的“巧撤离”,进一步明确量的属性

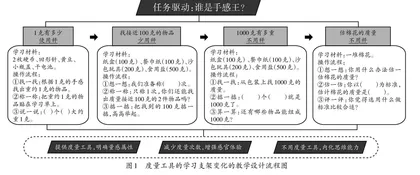

学习“克和千克”前,学生对于物体的轻重已经有了一定的感知,但只是停留在表面。“克”和“千克”这两个质量单位较为抽象,教师应引导学生在课堂上亲身经历度量的过程,使学生逐步建立对质量单位的感性认知。例如,在“谁是手感王?”这个活动中,笔者提供秤,让学生用秤称量1克有多少,接着是“使用秤”“少用秤”,最后“不用秤”,分别找出100克棉花、1000克棉花有多少(如图1),充分感悟质量的度量方法和计量单位。

上述案例将“克和千克”的学习转化为真实问题任务驱动“谁是手感王?”,将学生对物体轻重的生活经验融入课堂教学,明确学习方向。教师为学生提供度量工具——秤,并指导学生使用秤来测量物体的质量。教师先通过找一找、称一称、说一说等操作,让学生感受1克有多重,知道1克物体的质量比较轻;再通过“少用秤”找接近100克的物品,减少度量次数,并增加了“掂一掂”的手感体验环节,让学生感受100克物品的质量;接着在学习更大的质量1000克时顺势推进,让学生“不用秤”,而是通过查找食品袋上的规定质量,掂一掂、算一算,亲身感受1000克的质量;最后在“不用秤”也没有质量标识的情况下,让学生自己想办法估一估一堆棉花的质量。在操作实践的过程中,学生逐渐能够量化表达对物品轻重的感受,建立质量观念。度量工具的逐步“撤离”,增大学习难度,引发学生深刻思考,促使学生亲身经历度量过程,明确度量属性,从感性认识逐步转化为自身的思维和能力,从而发展量感。

二、度量单位的“巧撤换”,逐渐厘清量的标准统一

教师要适时帮助学生建立理性的量感。完成实践操作后,学生需要经历分析思考和推理等活动,这样才能将感性的度量感知升级为理性的认知和思维。教师可以引导学生根据对物体轻重的感知,以度量单位间的进率为抓手,适时转换,类比推理更大的度量单位。

例如,在教学“1000克有多重”时,笔者以盐的称重为切入点,开展“克”与“千克”之间进率的学习。

师:已知一袋盐重500克,那么两袋盐有多重?

生1:两袋盐重1000克。

师:用秤称两袋盐,结果是1千克。这说明 。

生2:1000克=1千克。

在以往的教学活动中,教师常以文字的方式向学生介绍“克”和“千克”之间的进率,但学生的理解往往较为浅显,浮于表面。上述案例中,笔者利用现实生活中的物品搭建起“克”和“千克”的桥梁,有效加深了学生的认知。笔者趁热打铁,引导学生继续转化度量单位,提问:“1包餐巾纸重100克,1个玩具沙包重200克,10粒黄豆重1克,1千克的这些物品分别有多少呢?”这样的提问就把“千克”和“克”联系起来了。学生给出的答案是:1千克餐巾纸有10包,1千克玩具沙包有5个,1千克黄豆有200粒。随后,笔者让学生掂一掂这些物品,感知1千克的轻重,进一步促进学生建立1千克的量感,同时深化学生对1克和1千克关系的理解。

灵活转换“克”和“千克”的学习方法可以迁移到更大的质量单位的学习中。比如,“吨”是一个比千克还大的质量单位,学生无法通过亲身体验去感知1吨的轻重。对此,教师可以利用多媒体技术,出示1000个1千克物体、100个10千克物体、10个100千克物体……以不同的数量来感知物体质量的累加,引导学生借助一定的直观感知,想象推理1吨的重量大小。

由此可见,教学度量单位的认识和度量单位之间的进率时,可以用直观感知和类比推理的方法适时“撤换”,促进学生建立并完善度量单位的概念,掌握度量单位之间的进率,实现从感性认知向理性认知的跨越,进一步发展量感(如图2)。

三、度量方法的“巧撤并”,深思考调整量的结果

学生对质量单位概念的理解、直观感知以及经验的积累在学习过程中逐渐建立起来,从而推动量感发展。但是,学生对估测一些不是常规性的物品或者质量较大的物品还是存在一定的困难。对此,教师在教学度量单位的过程中应引导学生开展“猜想—验证—反思—校正”等思维活动,促使学生获得物品的质量表象。通过从合理到不合理,从模糊到清晰,从不太准确到较为精确的逐步引导,教师灵活运用度量方法对结果进行调整和校验,从而发展学生的量感。例如,“克和千克”的教学片段:

师(出示一盒放在纸板盒子里的棉花):同学们,从使用秤到少用秤,我们感受了1克、100克的重量,还知道了1000克=1千克。现在不用秤,你能想办法知道这堆棉花有多重吗?

生1:我猜是1000克。我先拿起两包盐掂了掂,再拿起棉花掂了掂,感觉它们差不多一样重。两袋盐重1000克,那么棉花的质量大约也是1000克。

师:好的,你的方法是和1000克的物体对比着来估。

生2:我猜小于1000克。我是先拿起整盒棉花掂了掂,感觉棉花连盒子的质量是1000克左右,所以我猜棉花的质量应该比1000克小。

师:你是先估计整体的质量,再根据实际情况推理棉花的质量比1000克小。

生3:棉花是有弹性的,所以我先把棉花压紧实一点,然后一只手掂棉花,一只手掂重500克的一包盐,感觉棉花比盐要重一些,即棉花的质量大于500克。

师:你关注到了棉花蓬松绵软的特质,把棉花先压紧实一些,这样掂起来更方便。

师:同学们,思考一下,这三名同学的方法有什么相同的地方?

生4:我发现他们不是和1000克盐做对比,就是和500克盐做对比。

师:你们还有什么发现吗?

生5:我发现同样是1000克,棉花是那么大一盒,盐却才那么小一包。由此看出,体积和重量没有必然关系。

生6:物品的质量可以通过与质量已知的物品对比着掂一掂进行估测。

……

师:同学们真会思考!生活中,物体的质量不仅跟物体的大小、数量有关,还和物体的材质有关。估测物体的质量时可以想办法把那些已知的质量作为标准对比着去估测,如500克盐、1000克盐等。老师提前称过这盒棉花了,它重1000克,谁估得比较准确?

……

一些物体的长度、面积、质量等是没办法准确测量的,这时候便可以运用对比估测的方法。上述教学案例中,估测一盒棉花的质量需要学生不断调整方法、调整参照的对象,这样才能得到较为准确的结果。教师引导学生通过先“估测”后“调整”再“反思”的学习路径,让学生对生活中不规则物品或者特殊材质物品逐步形成估测的合理方法。学生的生活经验较为欠缺,往往一下子找不到方法,需要教师一步一步引导,分析方法的合理性和相同之处,择优选择估测的方法——对比估测。

教师搭建了对单位质量、常见物品、特殊物品三种不同质量的度量方法的学习支架,让学生充分经历从“无从着手”到“有法可量”的过程,将方法进行合并思考,找到估测的近似值,不断调整估测方法,提高估测结果的准确性。学生在经历深刻思考的过程中不断发展量感。

量感的培养需要学生循序渐进地亲历度量的过程,在此过程中,教师可以为学生搭建学习支架,如度量工具的使用、度量单位的统一、度量方法的调整等,从而更好地发展学生的量感。但也不是提供的学习支架越多越好,教师过多帮扶会扼制学生思维的自主发展。教师应善于抓住学生认知的疑难点,敢于放大,有意“为难”,适当少采用为学生“搭石铺路”的教学模式,促使学生深刻经历学习的过程,最终把所学知识内化成自己的认知和能力。因此在量感教学中,教师可以巧“撤”学习支架,促使学生深刻思考,助力学生发展量感。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 华丽芳.搭建学习支架,让思维进阶看得见:以“三角形的内角和”教学实践为例[J].小学教学研究,2022(28):38-42.

[2] 俞正强.“计量单位”教学的两种基本样式[J].福建教育,2018(19):46-47.

[3] 吴菁菁.实践中有效“感”量思考中深刻“悟”量:以“千克和克”为例谈量感的培养[J].小学教学研究,2023(29):84-85,88.

[4] 钱焱.以实践活动助力学生探究和感悟:从“克和千克的认识”的教学实践想起[J].小学教学参考,2023(30):21-23.

(责编 吴美玲)