在寻求关联中培养学生的推理意识

作者: 徐红兵

[摘 要]推理意识是小学阶段数学核心素养的主要表现之一,是一个人养成讲道理、有条理的思维习惯的前提,能为推理能力的形成奠定基础。文章以“长方体和正方体的认识”一课为例,通过问题引领着手、借助几何直观着力,在寻求点、线、面、体的关联中培养学生的推理意识,旨在构建知识体系,提升学生的理性认知,提高教学效果。

[关键词]推理意识;长方体;正方体

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)20-0060-03

“长方体和正方体”是图形与几何领域中的“种子课”,这节课将帮助学生积累图形学习经验,提升他们的空间想象力,发展他们的空间观念。

一、课前慎思

(一)教材编排意图是什么?

“长方体和正方体”是苏教版教材六年级上册第一单元的内容。

学生在低年级就已经认识了长方体与正方体,也在中年级从不同方向观察过由长方体与正方体组成的物体,另外,生活中很多物体的形状是长方体或正方体,这让学生积累了比较丰富的经验,有能力正确辨认哪些实物的形状是长方体或正方体。教材预设的教学流程是在学生认识长方体和正方体的基础上,通过看一看、量一量、比一比等活动认识长方体和正方体的面、棱、顶点。

教材这样编排是因为长方体和正方体的知识比较抽象,此课是学生第一次比较全面地研究立体图形的特征,因此教材引导学生经历由“形象→表象→抽象”的认知过程,即从实物出发,学生通过看、听、摸来认识长方体的面、棱、顶点,从而获得较为清晰的实物表象,在脑海中建构空间表象,感悟立体图形的特征,并抽象出立体图形。这一过程符合学生的认知特点:从具体到抽象。

(二)一般是怎么教学的?

2013年在湖北武汉举行的“全国第十一届深化小学数学教学改革观摩交流会”上,吴冬冬老师执教的“长方体和正方体的认识”一课荣获一等奖。本节课的“观察、操作、想象”教学模式深受广大教师的喜爱,具体教学流程为“从切土豆开始认识长方体的面、棱、顶点→在搭框架、补框架的过程中认识长方体的表象→在拆框架的过程中认识长方体的长、宽、高”。

受吴冬冬老师教学方法的启发,笔者按照以下流程展开教学。

1.让学生观看操作活动,以此直观感受面、棱、顶点的概念。

2.组织探究,掌握图形的特征。

(1)数一数。数长方体的面、棱、顶点数量,认识长方体的长、宽、高。

(2)搭框架。通过不断改进操作过程,让学生体验需要将长方体的12条棱分成3组,且每组棱的长度相等。而正方体的12条棱的长度都相等。长方体和正方体的共同之处是相对的棱的长度相等。

(3)补框架。根据相对的面相同的原理,将长方体的面分成3组。较为特殊的是,一组相对的面是正方形的长方体是由4个形状相同的长方形和2个相同的正方形组成的。而正方体是由6个完全相同的正方形组成的。长方体和正方体的共同之处是相对的面形状相同。

3.展开想象,提升认识。

(1)拆框架。拆到什么程度还能想象出长方体的样子?进一步提升对长、宽、高的认识。

(2)猜物体。出示长、宽、高的数据,或者只出示长方体中的两个不同的面,猜想长方体的样子。提升对图形特征的认识。

(三)教学的突破点在哪里?

数学离不开推理,推理既是数学学习的重要内容,也是一种重要的思考方式。从育人价值看,数学在培养学生的推理能力方面发挥着不可替代的作用,有助于学生形成严谨的理性精神与品格,为学生的终身发展奠定基础。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)指出,推理意识是小学阶段数学核心素养的主要表现之一。推理意识主要是指对逻辑推理及其意义的初步感悟,可以从一些事实和命题出发,依据规则推出其他命题或结论;能够通过简单归纳或类比,猜想或发现一些结论。推理意识有助于一个人养成讲道理、有条理的思维习惯,增强交流能力,是形成推理能力的基础。《课程标准》中提出,在第二学段(3、4年级)将形成初步的推理意识作为目标,在第三学段(5、6年级)将形成推理意识作为目标。那么教学“长方体和正方体”这节课时,教师应立足于推理意识的培养,站在提升学生的思维水平的高度,力求让学生的思维层次从直观水平到描述水平,再到理论水平,在感性认识的基础上向理性认识迈进。

二、课堂实践

基于对推理价值的思考,笔者认为在教学过程中应当给予学生更多的思考时间,引导学生厘清概念,从“知道是什么”到“为什么是这样”,从关注现象走向把握本质;在教学过程中应注重借助数学表达说理的过程,让学生在学习过程中发展推理意识,在运用中发展推理能力,在理解与感悟中提升数学素养。下面以“长方体和正方体”一课为例浅谈推理意识的培养策略。

(一)呈现结构,启发思考

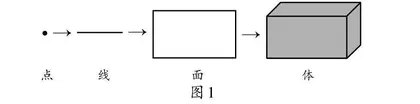

小学数学教材对点、线、面、体的知识是分学段、分板块编排的,如果不加以整理和系统化,就容易把知识点间的联系割裂。因此,课始笔者出示一个点,让学生运用平移的知识想象:由点形成一维的线,接着由一维的线变化为二维的面,再由二维的面变化为三维的体(如图1)。

在这个动态变化的过程中,重点提炼长方体的特征(如图2)。

以上动态演示的过程提示学生:图形之间是有联系的,研究图形可以用动态的方法。由此引思:关于图形特征的知识点之间是不是也有着紧密的联系?长方体的6个面有着怎样的含义?为什么相对的面完全相同?为什么长方体有12条棱?为什么相对的棱长度相等?为什么长方体有8个顶点?这一系列“为什么”正是培养学生推理意识的生长点。

(二)动态建构,质疑思辨

在教学中,教师应把握学生的认知起点,充分利用他们的学习经验,组织并引导他们进行探究活动,在充分感知的基础上进行抽象与概括,同时设计问题引导学生理关系、讲道理,完成推理。

问题一:长方体是由6个长方形围成的立体图形,这里的“6”有什么含义呢?

部分学生自由描述长方体的6个面时往往是无序的。为了让学生感受有序描述的合理性,可以利用动态演示让学生直观感受到长方体的6个面中相对的面相同,这就是我们描述长方体的面时常用“前后”“上下”“左右”的缘由。也因为面有相对,在观察时一般看到前面就看不到后面,这也进一步解释了观察一个长方体最多看到3个面的原因,因此我们画出来的长方体示意图一般是这样的:<E:\2024-8月数据\小学教学参考(数学)202407\62.eps>。

问题二:长方体的棱为什么是12条?

学生一般是用两种探究方法得到“长方体有12条棱”这个结论:一是无序地数,但容易数错;二是按照前后、上下、左右的方向有序地数,这种数法更有数学的味道。但不管怎样数,数出来的结果仍停留在陈述事实的层次。要深究其中的道理,可以从棱与边的关系入手。在长方体中,一条棱是相邻两个面的公共边,可以看作“合二为一”(如图3)。

长方体有6个面,单独看,1个面有4条边,那么6个面一共有24条边,“合二为一”后可以算出来:6×4÷2=12。因为“一条棱是相邻两个面的公共边,可以看作‘合二为一’”,且长方形的对边长度相等,所以根据等式的传递性就证明了“相对的棱长度相等”,进一步验证了“长方体相对的面完全相同”。

问题三:长方体的顶点为什么是8个?

从棱和顶点的关系来看,一个顶点是来自不同方向的三条棱的公共点,可以看作“合三为一”(如图4)。

可以这么算:12×2÷3=8(“12”是长方体的棱的数量,“2”是每条棱有2个端点,“3”是3个端点合成一个顶点)。“一个顶点连着3条不同方向的棱”这一定理促进了学生对于长、宽、高命名规则的理解(相交于一个顶点的3条棱分别是长方体的长、宽、高)。

把点、线、面的知识整合到长方体中,有理有据,这样一个有关联、有结构的教学过程对学生的思维发展更有利,也更理性。

(三)由此及彼,举一反三

教学中,要鼓励学生进行探索发现,注重培养学生思维的发散性,帮助学生积累推理经验。而事实上,这也是教材编写的意图之一,从长方体的特征过渡到正方体的特征可以这样处理(如图5):

学生基于已有认知,通过活动感受“需要把长、宽、高变相等”才能成为正方体,正方体是特殊的长方体。

(四)适时补充,拓展延伸

关于立体图形的面、棱、顶点之间的关系,瑞士数学家欧拉发现:任意简单多面体的面的数量、棱的数量及顶点的数量之间的关系是“面的数量+顶点的数量-棱的数量=2”(如图6)。关于这些知识,教师可以引导学生进一步研究。

事实证明,有效拓展教材内容,适时进行知识拓展与延伸,能给学生留下更大的思维发展空间,埋下理性思考的种子,进一步激发学生的探究兴趣。

三、课后反思

在当前的小学数学教学中,推理已经成为教学重点,推理能力的培养是一个长期的过程。到了高年级,严格的逻辑推理渐渐成为数学教学的核心,学生将逐步完成从简单到复杂、从特殊到一般、从已知到未知的推理过程。

(一)寻求关联是培养推理意识的着眼点

数学是一门结构性很强的学科。当下,数学领域的研究者致力于探讨课程内容如何实现结构化,以实现课程设计理念“增强内容与育人目标的联系,优化内容组织形式”,并推动数学核心素养的落实。长方体和正方体包含点、线、面等元素,这节课中将这些元素融入新图形的认识中,从学生课堂学习的反馈来看,结构化教学让学生展开合情推理,学生对探寻长方体和正方体的特征有了强烈的欲望。

(二)直观演示是培养推理意识的着力点

在探寻图形特征背后的关联时,借助直观演示让学生在动态的变化中感受到旧知识与新知识的联系,这种紧密贴合学生认知特点的教学方式,有助于学生理解知识的内在机理。虽然不是严格的数学证明,但是这种教学方法为学生提供了一个有条理思考并表达自己思考过程的机会,在学生心中种下了数学探究的种子,推动了学生思维的进阶。

(三)问题引领是培养推理意识的着手点

这节课主要以问题串的形式引导学生展开探究。学生在思考问题、实践探究、表达观点的过程中像数学家那样进入“做数学”的状态。具有挑战性的设计从情感上让学生体验到理智的作用,从内容上增强了学生理性的特质,让学生的数学核心素养真正得到发展。

综上所述,在学生推理意识发展的关键阶段,教师应当充分利用好教学资源,关注知识的本质,探寻知识间的关联,并依据学生的认知特点,在课堂中适时为学生创设具有推理情境的问题,引导学生通过推理解决问题,借此培养学生的推理意识。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 吴冬冬.观察、操作、想象:为儿童的思维插上翅膀:从“长方体和正方体的认识”一课出发谈创造力的培养[J].创新人才教育,2016(4):14-18.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3] 葛颢.数学核心素养:从直观到推理[J].江苏教育,2017(9):1.

[4] 梁秀华,王向东.以大概念推进结构化学习:构念溯源、素养功能与协同路径[J].中国教育学刊,2023(2):36-41.

(责编 黄 露)