材料力学课程思政育人模式探索与实践

作者: 周继磊 代祥俊 王玥

摘要:为了满足新工科建设及工程教育认证要求,文章从材料力学课程教学目标、教学内容、教学方法和教学评价等方面进行改革创新,深入开展材料力学课程思政育人模式的探索和实践,构建“三融合、三协同、三结合”的全场域融入课程思政的教学创新体系,实现从基础到高阶、从理论到实践、从单一能力到综合素养的渐进式培养。

关键词:材料力学;育人模式;课程思政

材料力学课程是诸多工科专业课中重要的专业基础课,具有发展历史长、知识抽象、理论经典的特点,蕴含丰富的思政元素,在开展课程思政教学方面具有独特优势。我国高校材料力学课程思政建设已经从概念普及、案例示范,发展到深度融入课程教学、高质量自觉实践阶段。目前,课程思政教学改革和实践主要侧重于如何挖掘思政元素、如何将课程思政融入课堂教学、如何建立课程思政教学体系等方面,对课程思政评价标准和育人效果研究较少。人才培养效果是课程思政建设评价的首要标准,教育部在2020年5月发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高〔2020〕3号)中要求各门课程需“制订科学多元的课程思政评价标准,建立健全多维度的课程思政建设成效考核评价体系”。为此,材料力学课程教学团队(以下简称教学团队)深入开展了材料力学课程思政育人模式的探索和实践,积极构建材料力学课程思政教学内容体系,探讨如何将课程思政融入过程性考核和终结性考核中进行评价,强化材料力学课程思政的育人实效,为其他工科院校基础力学课程思政育人效果建设提供了一些思路和参考。

一、构建“三融合”课程内容体系,完善育人功能

在教学内容上,教学团队结合多年授课经验,对材料力学课程知识内容体系进行重构,重新划分知识点模块,针对每个核心知识点的来源、内涵、应用和拓展四个方面进行扩展,深入挖掘众多课程的思政元素,构建“三融合”课程思政内容新体系,完善育人功能,实现德智育人并重。

(一)专思融合,打造典型思政案例库

对于核心专业知识点的内涵和来源部分,教学团队根据思政元素和课程知识点的融合点,各授课教师深入挖掘思政素材,引入理论形成与发展史(弯曲、扭转、强度理论、压杆稳定性理论)、名人轶事、力学趣闻等思政元素,合理设计思政融入方式,打造了一套可借鉴和推广的典型课程思政教学案例库,以培养学生的方法论、科学思想以及创新精神。

(二)理论与实践融合,构建工程实践案例库

对于核心知识点的应用部分,教学团队引入我国古今典型建筑工程案例、团队教师的研究项目案例、工程事故案例、科创项目案例,进行理论与实践融合,构建工程实践案例库,在强化学生工程实践能力的同时,培养学生的工程伦理、大国工匠精神和民族自豪感。

(三)科教融合,创建交叉学科力学前沿案例库

对于核心知识点的拓展部分,教学团队引入材料力学在前沿交叉学科的应用案例(材料科学、生物科学、应用物理学、重大科技前沿工程等),进行科教融合,创建交叉学科力学前沿案例库,激发学生的学习兴趣,培养学生的创新精神、家国情怀和使命担当。

二、开展“三协同”混合教学模式,思政育人贯穿全过程

(一)融合多维信息技术,开展线上线下协同(靶向思政)

对于理论教学部分,教学团队主要开展线上线下协同教学模式。课前,教学团队通过慕课平台发布学习任务和线上学习资源,学生自主学习慕课视频,完成在线测试;课中,以雨课堂为载体,教学团队根据线上测试情况,对重点、难点内容进行精讲,布置典型任务,学生以小组为单位进行课堂翻转讨论。在授课过程中,教学团队融入核心知识的思政元素,进行精准思政、靶向思政,深化力学核心知识,强化价值塑造;课后,教学团队线上发布学科前沿文献进行拓展学习、布置挑战性作业,学生以小组为单位合作学习。教学团队对学生课前、课中和课后形成的学习数据进行可视化,实时诊断学生学情,评测学生学习效果,根据评价反馈形成持续改进闭环。

(二)开展工程案例和项目教学,实现理论与实践协同(体验思政)

在实践教学方面,教学团队主要开展基于BOPPPS模式(即导入—学习目标—前测—参与式学习—后测—总结)的课堂研学。在背景部分,教学团队引入工程案例,提出问题,激发学生兴趣;在教学方法上,教学团队基于工程案例、项目和小组协作的形式,采用“教师启发引导+小组探究学习和讨论”的教学模式;在实践部分,教学团队线上布置工程事故调查探究任务,小组合作调查和探索工程事故案例背后存在的力学原因与人为因素,课堂上采用“小组翻转课堂+教师辅助引导+课堂讨论”的教学模式,强化学生工程实践能力。

(三)构筑创新实验平台,促进课内课外协同(践行思政)

在拓展教学方面,教学团队课内开展基于BOPPPS模式的课堂研学,课外开展创新探究活动,通过开放性实验、周培源全国大学生力学竞赛、国际工程力学竞赛、全国大学生智能汽车大赛、中国大学生方程式汽车大赛等科创项目来践行思政,通过课内课外协同,培养学生的创新实践能力。

三、建立“三结合”多元评价方式,彰显育人成效

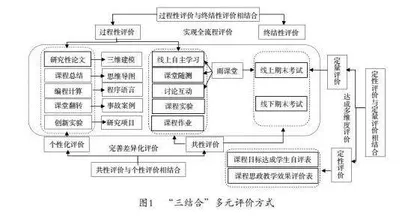

在教学评价上,教学团队建立了“三结合”多元评价方式(如图1所示)。传统的过程性考核和终结性考核是共性评价与定量评价,为此,教学团队在共性评价的基础上,引入研究性论文等个性化评价,采用共性评价与个性评价相结合,完善差异化评价;在定量评价的基础上,引入课程目标达成学生自评表以及课程思政教学效果评价表等定性评价,采用定量评价与定性评价相结合,达成多维度评价。

(一)终结性评价与过程性评价结合,实现全流程评价

为实现课程的全流程评价,教学团队在教学过程中采用了动态可视化的过程性考核方式,以雨课堂为载体进行过程性考核。课前,学生通过在线预习自测完成基本知识的预习;课中,教学团队主要采用随堂测试、讨论、发言、弹幕投稿等形式完成对重点与难点知识的教学;课后,教学团队布置作业,完成在线提交和批改,进一步强化学生对知识点的掌握。教学团队会将学生在课前、课中和课后的学习过程数据进行可视化,定期向学生展示,实现对学生学习行为的引导、激励和约束。另外,在过程性考核中,教学团队还采用了柔性化的考核方式,设置工程案例分析报告、数值仿真、课程总结、编程计算等考核形式,让学生根据个人爱好和能力水平来自由选择,进一步增强课程的挑战度。在终结性考核中,教学团队通过引入学科前沿,以及我国古代建筑、科技、文化等思政元素和人文艺术情景,实现考核题目的价值塑造功能,潜移默化地影响学生。比如,在材料的力学性能考核环节,教学团队引入一些我国最新研制的超高强度合金材料,在考查前沿材料力学性能的同时,培养学生的创新意识和创新精神;引入汉代初期我国的铸铁脱碳技术,使学生了解我国古代在冶金史上的重要贡献和历史地位;引入我国宋代在建筑规范《营造法式》中的圆木截取矩形梁结论,在考查材料刚度和强度的同时,增强学生的文化自信和民族自豪感。在简答题考核中,教学团队以上海世博会中国国家馆为例,在考查学生提高梁强度措施和力学建模的同时,向学生展示中国建筑的艺术之美和力学之美,诠释“天人合一,和谐共生”的建筑设计理念。

(二)定性评价与定量评价结合,达成多维度评价

为达成对学生的多维度评价,教学团队在定量评价(过程性评价和终结性评价)的基础上,设置定性评价,包括课程目标达成自评表和课程思政育人效果调查表。其中,课程思政教学效果调查表综合反映教师的信念、态度、修养、学识、授课内容及方法等方面蕴含的思政元素对学生的影响,定性评价课程的思政育人效果。为了不影响课程思政“潜移默化,润物无声”的育人效果,同时避免让学生对本课程产生“明显的课程思政”的印象,教学团队设计调查表中的内容时,尽量与材料力学课程的基础学科及工程应用特点相结合,并将调查问卷放在学期末课程结束之后进行。

(三)共性评价与个性评价结合,完善差异化评价

在过程性考核评价中,教学团队采用灵活柔性化的考核方式,根据学生个人能力和兴趣爱好选择不同的过程考核方式,强调学生在新的考评机制中的主体作用,完善差异化评价。

在个性化评价中,教学团队引入翻转课堂考核,对于工程事故案例,让学生主动去调查和探索工程事故案例背后存在的力学原因和人为因素,制作演示文稿进行汇报,培养学生自主学习能力、表达能力以及团队协作能力,厚植工程伦理;引入工程案例分析报告考核,以项目专题、工程案例以及日常承力构件为例,进行三维建模、数值模拟以及撰写研究性论文,考查学生利用现代技术手段综合分析和解决实际工程问题的能力;引入开放性的创新实验考核,包括对一些新材料,如蜂窝材料、点阵材料、高温陶瓷或合金材料,进行光弹试验、激光切割试验以及高温力学性能试验等,重点考核学生的自主设计实验能力、操作试验能力和团队协作精神。

四、材料力学课程思政育人实践

材料力学课程自2019年进行课程思政教学改革以来,已经在2019级、2020和2021级土木工程、车辆工程、机械工程及其自动化等专业大学生进行了广泛实践,并取得了良好的思政教学效果。学生平均成绩以及优良率明显提高,学生自主学习和创新实践能力得到显著提升,学生积极参加科技竞赛和大学生创新创业项目,获得多项个人和团体奖项。学生对授课内容(融入思政元素)、教师的态度和素养以及教学方法认可度高。课程教学获得师生广泛好评,教学质量评价始终处于学校前列。

本研究以山东理工大学2020级学生为例,共分成两组,一组为实验班,采用本文的课程思政教学育人方法,共74人;另一组为对照班,共254人。由调查统计结果可知,实验班学生选择非常合适、非常接受选项的平均占比为88.5%,对照班学生选择非常合适、非常接受选项的平均占比为77.5%,即实验班比参照班平均占比高了11%。另外,对照班选择非常不合适、非常反感或很小负面评价的学生有17人,而实验班没有学生选择上述两项。

五、结论

教学团队瞄准国家对新工科专业人才培养的新需求,聚焦学生创新能力、工程实践能力和学习动力不足等教学真实问题,构建了“三融合、三协同、三结合”全场域融入课程思政的教学创新体系。在课程内容上,构建“三融合”的课程内容新体系,使得课程内容在深度、广度和高度上得到提升,实现了德智育人并重;在教学方法上,开展“三协同”混合式教学实践,靶向思政、体验思政、践行思政贯穿教学全过程,实现了学生能力素质的整体提升;在教学评价上,采用“三结合”的多元化考核,实现全流程、多维度和差异化评价,彰显育人成效。课程教学创新实现了从基础到高阶、从理论到实践、从单一能力到综合素养的渐进式培养,学生学习的内驱力和高阶思维得到增强,创新实践能力得到全面提升。

参考文献:

[1]叶红玲,杨庆生,刘赵淼,等.理论力学课程教学高阶性建设的探索与实践[J].力学与实践,2020(4).

[2]郝鹏,王博,姜田田,等.新工科背景下的材料力学虚拟实验仿真范例库建设[J].力学与实践,2023(2).

[3]曲淑英,卢龙玉,宋良,等.材料力学课程思政教学实践:以“压杆稳定”为例[J].力学与实践,2021(6).

[4]孙双双,袁向丽,郭建章,等.工程力学课程思政教育教学改革探索与实践[J].大学教育,2020(10).

[5]刘文洁.材料力学课程思政教学探索[J].大学教育,2023(23).

[6]张娟.理论力学融合式课程思政研究与实践[J].大学教育,2023(9).

[7]李妍,李世远,刘福江,等.“春风化雨5分钟”课程设计:力学课堂中思政教学模式探索[J].大学教育,2023(8).

[8]陈敏志,杜文学,高健.基于OBE理念的土木类力学课程思政体系探索与实践[J].大学教育,2024(4).

基金项目:山东省本科教学改革研究重点项目“以产出为导向的基础力学一流课程评价体系构建与实践”,项目编号:Z2021282。

(作者单位:山东理工大学交通与车辆工程学院)