高职院校虚拟教研室制度建设研究

作者: 周雅梦

摘要:高职院校虚拟教研室的组建是深化职业教育改革的有力助推器,而维持虚拟教研室的稳定发展需要在明确其职能的基础上建设一套行之有效的运行制度。文章探讨高职院校虚拟教研室建设职能,形成虚拟教研室在行政管理、教研协同、共建共享、教师发展四方面的运行制度框架,通过电子行事历共享、活动实施方案制订来实现虚拟教研室建设制度的运行。

关键词:高职院校;学前教育发展;虚拟教研室

一、高职院校虚拟教研室建设的职能定位

(一)教学研究职能

虚拟教研室的建设大多以学科专业教学研究、课程或课程群教学研究、重大教学改革主题研究为核心。因此,虚拟教研室以数字化网络平台为媒介,将不同专业、院校、地域的学前教育专业人员联系起来,共同推进教学资源建设、教学方法革新、特色课程开发等工作的完成,促进综合型高素质人才的培养。如在搭建以“幼儿园游戏”为研讨重点的学前教育虚拟教研室平台的过程中,教研室成员可以将幼儿园各类游戏的实际案例共享至虚拟教研室资源库供成员研讨,并基于研讨结果,对幼儿园游戏活动进行完善,打造优质幼儿园游戏活动设计方案资料库。

(二)教学活动示范职能

虚拟教研室的组建以提高教学活动质量为主旨,开展各项教学教研活动。首先,线上线下相结合的教研形式,能汇集来自不同院校学前教育领域专家的教学经验,从而形成更多示范性的课堂教学案例。其次,虚拟教研室制订的活动开展方案可以实现“高职院校与实践基地”协同教研的活动内容,为后续实体教研室教研活动安排提供创新思路。如在打造高职院校学前教育专业微课上,专家可以为课程设计提供理论基础、学前教育前沿理念,高职院校教师可以构造课程框架、设计教学方法、实施微课拍摄,幼儿园教师则可以提供实训实例、融入一线幼儿园工作问题和需要,三者合作呈现出具有示范效果的优质微课。

(三)教学协作职能

虚拟教研室的最大特色是打破了传统实体教研室团队组建的局限性,形成了“跨专业、跨院校、跨地域”的成员结构,因此虚拟教研室能够将来自不同背景成员之间的教学协作职能发挥至最大效用。另外,虚拟教研室利用虚拟信息平台为学前教育领域专家搭建起沟通的桥梁,各成员围绕同一任务发挥自身优势,共同探讨学前教育行业发展的新趋势和新问题,协同推进学前教育专业人才培养方案、优质教育教学资源、实习实训等项目的建设。

(四)教师发展职能

虚拟教研室成员不仅可以将虚拟教研室作为专业交流的窗口,针对各类学前教育前沿话题开展深度交流,还可以将虚拟教研室打造成资源的共享共建平台,汇集领域内不同岗位成员的优秀教学成果和教学改革经验,促进成员的专业成长。如幼儿园教师在教研成果的资源共享中获得更多前沿的学前教育观点新思考,高职院校教师在各项教学资源共享中获得教学改革、实践成果产出上的新思考,有效推动高职院校“双师型”队伍的建设。

(五)教学评估职能

虚拟教研室的教学评估主要针对的是成员教学发展的评估,而虚拟教研室的独特团队结构为成员教学发展形成了多元化、多主体的评估条件。因此,虚拟教研室可以结合不同教育阶段的教师职业特点,以专业理念、专业知识、专业能力为基本框架,形成符合不同阶段教师的评估指标体系。

二、高职院校虚拟教研室的制度建设结构

(一)行政管理制度

1.主任负责制度

主任负责制度是指教研室主任主要负责虚拟教研室的事务。以九江职业大学学前教育专业虚拟教研室成员结构为例,其主要包括高职院校教师和幼儿园教师,内设一个总教研室主任,分设一个高职院校组教研室副主任、一个幼儿园组教研室副主任进行针对性管理和工作对接。其中,教研室主任的工作职责主要包括:合理分配各成员教学教研任务,优化教学资源配置;收集、汇总学前教育行业发展问题,定期组织教研活动;鼓励不同背景教师交流学习,提供教师结对互助机会;汇总各方教育教学共享资源,统筹资源库建设与资源推广。

2.岗位准入与退出制度

虚拟教研室比实体教研室的教研自主性更大,各岗位人员变动也相对灵活,因此必要的岗位准入与退出制度可以保证教研室的持续发展。虚拟教研室岗位准入制度要求成员是具有一定的学前教育专业领域从教背景,获得学前教育专业从教资格的人员;有教研成果、教学改革经验的学前教育领域专家和教师;能定期参与教研活动、主动分享教学资源、积极参与教学研究项目的学前教育领域相关从业人员;具有一定信息技术应用能力,能熟练操作教学软件与平台的学前教育领域从业人员。虚拟教研室岗位退出制度包括:因个人正当原因自愿退出,并主动提出申请;超过五次未参与规定教研室活动;在教学质量评估中连续获得低评价或未达到教学改进要求者。

3.教研室质量考评制度

虚拟教研室运行质量主要体现在教学活动开展质量、成员发展质量两个方面。虚拟教研室教学活动开展质量考评制度规定,要求成员每月不少于三次集体教研活动,且活动开展具有一定实效;成员应定期产出与更新教学资源。虚拟教研室成员发展质量考评制度规定,要求成员需积极参与每次教研室活动,且具有一定教学成效;成员需定期围绕教研室主题活动分享自己的教学资源、教学经验等;成员需在所在机构或单位中获得较好的工作评价。

(二)教研协同制度

1.教学研讨制度

体系化的教学研讨制度是保证虚拟教研室发挥教研作用的关键。教学研讨制度规定虚拟教研室应开展每月一次的例会制度,会议内容应聚焦成员组教学工作中的问题;应开展每月一次教学研究活动,活动应围绕成员当前参与的研究项目、申报的课题、探索的教学模式等内容展开;应定期开展多形式的听评课活动,每次活动要确定高职院校组和幼儿园组各一名主讲教师,主讲教师需完整呈现一次教学内容后共同对教学设计进行深入探讨与反馈;每次教学研讨活动后都需根据活动主题做好总结,完成相应的活动记录并进行归档留存。

2.协同任务发布与响应制度

实现“三跨”教研是九江职业大学学前教育专业虚拟教研室的一大特色。虚拟教研室协同任务发布与响应制度规定:成员提供各项教研项目,由教研室主任负责定期发布协同教研任务;根据教研任务性质,由教研室副主任进行任务分工安排与任务完成时间规划;成员可根据自身情况自愿选择是否参与协同任务,协同教研任务参与次数计入个人教研室活动参与总数;成员需按要求在规定时间内完成协同任务,并产出一定的任务成果。

(三)共建共享制度

1.教研成果共建制度

教研资源共建与共享是虚拟教研室建设的内涵要求。例如,在教研成果共建过程中,虚拟教研室可以建立虚拟教研室内部资源库,成员能定期将产出的各项教研成果进行分类上传;可以设立虚拟教研室教学创新项目,鼓励跨学校、跨专业教师共同研发教学资源、开展教学研究,促进成果的创新;可以形成以教研室主任领头的成果评审队伍,队伍包含行业专家、学生等,定期对成员共建成果进行评估,并根据评估反馈进行优化调整。

2.成果应用与推广制度

教研成果的有效应用与推广是发挥虚拟教研室示范作用和辐射作用的重要途径。例如,虚拟教研室可以鼓励成员将成果融入日常教学工作;可以组织多种形式的校内或跨校教师培训工作,推广虚拟教研室的教研成果;可以经成员共同讨论后,将优秀教研成果汇总,通过学术会议、教育期刊、在线平台等多种渠道进行展示与传播。

(四)教师发展制度

1.结对帮扶制度

虚拟教研室成员间的结对帮扶制度能促进成员的专业发展。例如,虚拟教研室可以鼓励成员组成新老教师结对、高职院校教师与幼儿园教师结对开展教学研讨活动;资深教师可以协助新教师制订教师成长计划,并在每年合作完成至少一项的教研成果产出;高职院校教师与幼儿园教师可以根据自身工作内容进行教研互助,并在每年合作完成至少一项的教研成果产出;借助虚拟教研平台,定期开展在线研讨会、教学案例分享会等,促进教师之间的信息交流与经验分享。

2.发展激励制度

虚拟教研室内的激励制度能有效调动教师参与教研的积极性,进而促进教师专业成长。例如,虚拟教研室可以鼓励教师参与科研项目,对在虚拟教研室活动中取得科研成果的教师给予项目奖励和成果推广支持;为教师提供专业进修渠道,包括学术会议、专业培训等项目,拓宽教师视野,建立完善的教师发展激励制度。

三、高职院校虚拟教研室的制度运行规划

(一)电子行事历

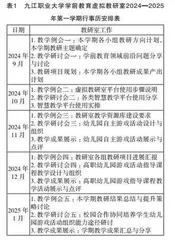

九江职业大学依据虚拟教研室职能定位和各项运行制度的制订,结合虚拟教研室教研工作,制订了一个学期工作的电子行事历(如表1所示)。

(二)虚拟教研室活动实施方案

结合本学期虚拟教研室行事历中的重点活动,呈现11—12月虚拟教研室活动实施方案(如表2所示)。每一次活动都要有具体实施计划、活动过程记录、活动成果总结。

相较于传统教研室,虚拟教研室行政管理职能虽比重较轻,但必要的文本管理制度建设是保障教学科研活动高效进行的重要措施。因此,笔者结合当前九江职业大学学前教育专业虚拟教研室建设情况、高职院校学前教育专业人才培养特点,从虚拟教研室行政管理、教研协同、共建共享、教师发展四个方面提出制度建设框架,以期有效提升学前教育专业虚拟教研室的管理水平,为学前教育专业人才培养与学术研究提供坚实保障。

参考文献:

[1]魏三强.高职院校基层教研室建设的困境与出路[J].安庆师范大学学报(社会科学版),2020(3).

[2]别敦荣.虚拟教研室的功能与建设路径[J].中国高教研究,2024(4).

[3]王娜,毛忠民,吴明明.高等院校教研室制度建设与实施[J].齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2021(4).

[4]王文龙,田佳滨,安勇.虚拟教研室育人效能评估体系构建研究[J].高教学刊,2022(36).

[5]欧阳美河.关于高校教研室建设的思考[J].中国成人教育,2016(3).

[6]何海波,孙海涛.中高职一体化背景下学前教育专业虚拟教研室构建[J].宁波教育学院学报,2024(1).

基金项目:2023年度江西省职业教育教学改革研究课题“校企合作型课程类虚拟教研室建设路径研究与实践”,项目编号:JXJG-23-59-1。

(作者单位:九江职业大学)