小学数学“精•准”教学理论的构建

作者: 李宇韬 刘东伟

摘 要 小学数学“精·准”教学理论是以教师对教学要素结构化、精细化、有机联动的分析与把握,提高教学的准确度、流畅度的一种小学数学教学实践主张。基于义务教育数学课程标准、深度学习理论、认知理论和有效教学理论,本文探究了小学数学高质量教学的特征,分析了其实践主张的合理性,从内涵、实践样态与本质特征的角度尝试构建面向教学实践的小学数学“精·准”教学理论。

关键词 小学数学;“精·准”教学;理论构建

中图分类号 G623.5

文献标识码 A

文章编号 2095-5995(2022)06-0044-04

舒尔曼在厘清“教学学术”概念时提到:只有从达成某种理想教学效果的优秀教学实践的“偶然性”中,发现其背后的关键因素——优秀教学实践的“必然性”原因,才能达到持续的优秀教学效果[1]。小学数学“精·准”教学理论的构建,尝试系统探究这一教学实践主张的“学术性”,使之超越经验与情境,上升为教育教学的公共知识。

一、小学数学“精·准”教学实践成果的学理追求

(一)论证小学数学“精·准”教学实践的合理性

中小学教师的实践性教学知识较为零散,需要进一步转化为理论性与规范性的知识,才能得以保存与传承。

在过去十年的教学实践中,我们针对小学数学课堂教学中存在的内容理解、目标设定、学习评价、教学流程实施等方面的“失准”现象,从影响课堂教学的四个关键要素入手,发现这一有效教学的“实然”表现,构建了小学数学“精·准”教学模型、策略,探索了促进学生深度学习的有效教学机制。

教学实践如果缺乏强有力的理论支撑,就难以走得更深远,构建小学数学“精·准”教学理论是我们对这一教学实践主张的学理追求。

(二)为有效落实数学核心素养寻找切入口

新时代新形势提出了数学教育应培养学生的核心素养、落实立德树人的教学目标。《义务教育数学课程标准(2022年版)》进一步明确了这一要求。多年来,我们追求高质量小学数学教学,探索发展学生数学核心素养的小学数学“精·准”教学实践。如何更好地总结小学数学有效教学实践背后的关键因素,找到有效落实数学核心素养的切入口,是构建这一实践教学理论的应有之义。

(三)为基于大数据的“精·准”教学提供数据采集的路径与依据

基于大数据、实现个性化学习的“精·准”教学正逐渐成为现实,数据采集的方向、规则和路径需要符合学科课程教、学、评的需要,且保证“教—学—评”一致性。

从实践角度来看,小学数学“精·准”教学数据的采集应关注:学习内容的深度与广度,学习目标的具化,针对特定教学模式采集学生学习、评价数据以支撑这一教学模式的有效落实等。合乎学理的小学数学“精·准”教学样态,可为基于大数据的“精·准”教学提供数据采集的参考路径。

二、小学数学高质量教学特征的理论溯源

高质量的教学实践离不开教育教学理论的引领,为小学数学“精·准”教学实践进行理论溯源,可以发现其实践合理性的依据。

(一)数学课程视角

《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出“核心素养导向的目标、结构化的课程内容、促进学生发展的教学活动、激励学习和改进教学的评价、促进信息技术与数学课程融合”的课程理念,并指出数学课程要培养的学生核心素养主要包括会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界[2]。其中“数学的思维”是培养学生科学态度与理性精神的关键,也是数学深度学习的重要体现。

从学科本身的特点来说,数学是一门整体性、逻辑性强的学科,内容结构化特征明显。考虑到核心素养发展的阶段性,教材编写时遵循螺旋上升原则,这对数学知识本身逻辑的严密性和结构的完整性产生了一定的影响。因此,课程标准提出“注重教学内容的结构化”,强调“在教学中要重视对教学内容的整体分析,帮助学生建立能体现数学学科本质、对未来学习有支撑意义的结构化的数学知识体系”[3]。

基于数学课程标准,小学数学高质量教学强调“核心素养”“结构化”和“‘教—学—评’一致性”。“核心素养”既是教学目标的深化,也是对教学内容本质的深度理解。“结构化”注重对教学内容在广度上的整体分析以及在深度上的本质理解,旨在帮助学生建立有意义的知识结构。“‘教—学—评’一致性”则要求以目标为导向,大到小学阶段数学课程整体学习,小到一节课或一个教学活动环节,都应该保持教、学、评环节的一致性。

(二)深度学习视角

“深度学习是培养核心素养的重要途径”[4],它有五个特征:“联想与结构”强调内容与过程的结构化,关注认知经验;“活动与体验”强调教师对教学内容及学生学习过程与方式的精心设计;“本质与变式”强调抓住教学内容的本质属性,全面把握知识的内在联系;“迁移与应用”强调学生对学习结果的外化;“价值与评价”强调评价不是独立的学习阶段或环节,而是贯穿学习过程并促进学习的重要纽带。因此,教师要“深刻理解学科育人价值”和“深刻理解并尊重学生”,并努力做到学习过程中的“思维外显”以及“深度互动”。

基于深度学习理论,小学数学高质量教学强调理解、联系、迁移和持续性评价。“理解”包括两个方面:课程方面,对数学育人价值、本质与内容整体的把握;学生方面,对学生认知、经验、学情的把握。“联系”包括三个方面:数学知识之间的联系、数学与其他学科的联系、数学与生活的联系。“迁移”指知识、能力、经验与方法的迁移。“持续性评价”则强调依据单元整体目标,为课时序列设计不同层次和水平的评价。

(三)数学认知视角

认知心理学认为,学习新知识的过程,就是学习者积极主动地从自己已有的认知结构中,提取与新知识最有联系的旧知识,并且加以“固定”或“归属”的一种动态的过程。

数学学习是学生不断构建数学认知结构的过程。这个过程中,原有认知结构以及新旧知识的关联对于新知的学习非常重要。“让学生经历知识的生成过程,充分发挥他们在建构认知结构中的自主性;在数学活动中充分暴露数学思维过程;注重数学思维方式方法;注重知识的整体性”[5],是完善学生数学认知结构的重要策略。

基于认知心理学,小学数学高质量教学强调“结构”“联系”“自主”和“差异”。“结构”指知识本身的结构体系和学生的认知结构,强调以符合认知特征的方式帮助学生经历知识的发生、发展过程。“联系”指新旧知识的联系以及知识与经验的联系,强调把新知纳入旧有结构或者形成新的认知结构。“自主”指数学学习是学生自主构建认知结构的过程,强调学生主动参与。“差异”是指学习是学生个体内在心理变化,强调个体性、差异性。

(四)有效教学视角

崔允[HTXH1]漷指出,对比“在教师指导下的学习”和“没有教师指导下的个人学习”,教学的本质是“教师引起、维持或促进学生学习的所有行为”。其将教学活动逻辑必要条件的主体框架确定为四个元素——引起意向、明释内容、调适形式、关注结果,且“这四个元素渗透在每一个教学片段中,是一个教学片段从实践起始到结果产生的行为链,形成了一个环环相扣的结构”[6]。布鲁纳在其提出的教学原则中,强调知识本身的逻辑顺序和学生的认知发展顺序,主张知识结构效力越高,迁移能力越强[7]。

基于有效教学理论,小学数学高质量教学强调“目标”“统一”和“结构”。“目标”指目标导向,无论是“引起意向”“动机原则”还是“关注结果”,明晰学习目标是促进学生有意义学习的前提。“统一”指有效的教学活动是学生学和教师教的统一,是目标、内容、过程和评价的统一。“结构”指教学过程是环环相扣的结构,知识结构促进学生迁移能力的发展。

三、小学数学“精·准”教学理论的描述

教学理论在更大程度上关心教学的程序与技术方面,为教师的行为提供一种解释或描述的框架,并在这种框架内为教师的行为设置一定的规范,提供必要的处方[8]。基于对小学数学高质量教学的理论溯源,我们从以下三个方面描述小学数学“精·准”教学理论。

(一)“精·准”教学的含义

我们针对教师教学中的四种“失准”现象,以高质量教学特征为追求,提出小学数学“精·准”教学概念:尊重小学数学学科课程与学生认知特点,在教学准备与实施的过程中,对影响教学的内容、目标、评价、流程四个关键要素,进行结构化、精细化分析——“精”;在此基础上,以技术为介导实现四要素的有机联动,准确定位教学实施——“准”,从而提高教学准确度、流畅度的小学数学教学范式。

对四要素的结构化、精细化分析旨在从准确度、深度、联系度三个维度精准解读教学内容;立足于目标体系整体定位教学目标,并将之具化为可观测的教学行为;将预判学生已有基础作为教学设计的起点,以内容多维、方式多元的融合性评价把握学生的学习过程与结果;对课前个体学习、课中群体学习、课后个体学习进行整体设计,使学习空间得以连接。

有机联动指四要素之间互相促进,彼此成就。首先,教师对教学内容的分析影响着他所制订的教学目标、所确定的教学内容和所采用的评价方式;其次,目标引导着内容、流程和评价验证和探寻自身的可能性、可行性[9];再者,学习评价驱使流程、内容甚至目标进行自我修缮;最后,教学流程决定着内容、目标和评价实现的方式、形态。技术介导是使“精·准”教学四要素突破时空限制实现互联,并最终将基于经验的传统教学推动到基于数据的有效教学的技术手段。

(二)实践样态分析

1.“精·准”分析策略系统

对四要素的结构化、精细化分析是“精·准”教学得以实施的关键,笔者围绕内容解读、目标设定、评价设计、流程设计开发了“精·准”分析策略系统。

精准解读内容指从准确度、深度、联系度三个维度深刻理解教学内容:基于课标、学生认知特点、教材知识结构,对所教内容进行正确且多元的表征;将相关题材与更为基本、更为深刻的数学思想联系,实现对知识本质的意义理解;以概念之间、概念与行为、过程与方法的联系构建宽泛的知识网络。教师精准解读教学内容,旨在帮助学生理解学科基本结构。“掌握事物的结构,就是允许许多别的东西以与它有意义地联系起来的方式来理解它。”[10]

精准设定教学目标指基于目标体系、教材体系、学生认知特征,精准定位教学目标,确定重难点;依据课程标准准确表述教学目标;关注学习过程与结果,将目标具化为具体、可操作、可检测的行为表现。上述目标设定策略,以目标统领教学设计全过程,并将目标作为评价教学质量和效果的准则,是实现“教—学—评”一致性的前提。

精准设计流程是指基于对内容、目标、评价的精准把握,根据内容与目标层次,整合个体学习与群体学习优势,将课前、课中、课后三个时间段的“教—学—评”进行整体规划。课前学生自主学习,夯实双基,开启思考;课中互动交流,构建知识联系,深入思考;课后分层练习,促进学习、反思,实现个性化发展。

精准设计学习评价是指围绕培养学生数学学科核心素养的教学目标,针对课前、课中、课后评价的地位与价值,采取课堂观察、对话交流、作业分析等评价方式,准确把握学生学习过程与结果中表现出来的多维目标达成情况。学习评价作为教学设计与实施的主线贯穿教学全程,是动态调控教学实施的重要参考。

2.“精·准”教学模式

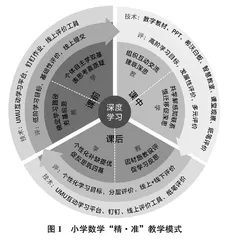

我们根据个体学习和群体学习的认知、目标与知识层次,合理选择技术平台,构建了融课前、课中、课后为一体的“精·准”教学模式(见图1)。

课前教学旨在夯基启思,确定学习路径,为学生设计学习流程,以面向低阶学习目标的基础性评价为主。课中组织互动交流,帮助学生构建知识联系,深入思考,有效迁移,以面向高阶学习目标的发展性、多元评价为主。课后因材施教设计分层练习,促进学生学习、反思,以评促学,实现学生个性化发展。小学数学“精·准”教学模式通过数据驱动的评价,建立课前、课中、课后教与学的有机联系,以“课前夯基启思—课中建联深思—课后促学反思”的路径实现理解、联系与有效迁移的深度学习,培养学生学科核心素养。