“科教融汇”赋能技能人才培养路径与策略研究

作者: 韩冬艳 张雅婷 穆晓琳

[摘 要] “科教融汇”是实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略的重要基础,也是技工教育面临的新挑战、新方向。随着国家对各层次人才需求的不断变化,“科教融汇”的内涵也在逐步拓展,但归根结底,它是破解人才培养难题的手段,其最终目的是实现对“人才”的培养,以达到教育、科技、人才三者的协同发展。深入探索“科教融汇”赋能技能人才培养的主要路径,具体包括赋能教学改革、赋能育人方式和赋能科研机制三个方面。通过这些路径,构建“科教融汇”赋能技工院校技能人才培养的路径与策略模型,并对赋能技能人才培养的策略进行研究,以期实现“科教融汇”赋能技能人才培养的目标。

[关 键 词] “科教融汇”;大数据技术;人工智能技术;人才培养;教学改革

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)07-0161-04

一、引言

党的二十大报告创造性地提出“科教融汇”这一概念,强调“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”。尤为关键的是,报告明确指出,“科教融汇”是实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略的重要基础,这表明“科教融汇”已成为国家战略的重要组成部分。与此同时,随着5G技术、大数据技术、人工智能技术等科学技术的快速发展,科学技术已成为决定生产力发展的关键因素,目前各行各业都面临着新技术、新材料、新方法、新工艺、新规范等方面的全新挑战,技术变革引发的产业用人需求变化,迫切要求实施产教融合、科教融汇,这也成为技工教育高质量发展过程中不断塑造新动能、新优势的重要突破口。

2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,明确提出以深化产教融合为重点,以“科教融汇”为新方向,对技能人才培养提出了更多、更高的要求[1]。技工教育作为培养技术技能型人才的重要阵地,与经济社会发展紧密相关,实施“科教融汇”赋能发展刻不容缓。无论是专业设置、课程体系,还是教学内容、教育教学模式与育人方式都应及时作出调整,树立“科教融汇”的办学理念与教育教学观念,紧跟时代需求,积极求新求变,拥抱科学技术变革。在教育教学中,实施“科教融汇”赋能人才培养策略,有助于推进科技研发创新与教育教学、实践实训的有机融合,提升职教师生的科学素养和创新能力;有助于推动技工院校教育教学高质量发展;有助于为新技术革命和产业变革提供技能人才保障,真正实现教育、科技、人才三者的良性互动、相互促进式发展。

二、“科教融汇”内涵分析

“科”与“教”,从早期的相对独立到“科教结合”“科教协同”,再到“科教融合”,直至如今的“科教融汇”,这一系列理念的发展,实则是在持续探索“教书育人”的本质,不断挖掘人才培养和科学研究两者之间的内涵与价值,其共同目的是提升人才培养质量,推动科学技术革新。通过对相关文献的研究,“科教融汇”这一概念至今还未有明确的解释,目前大致呈现了两种趋势:一种是狭义解释,通过字面含义,将“科教融汇”理解为科学研究与教育教学的融汇,在教育教学全过程中将科学研究融会贯通。如林克松等人(2023)认为,“科”是指“科学”,“教”是指“教育教学”,“融”是实现的方法和手段,“汇”是最终的结果,最终实现“以科促教,科教相长”[2]。另一种是广义解释,涵盖多种元素,具有多元化特性。如李阳、艾玲芳(2024)从方向维度、层次维度、内外部指向维度及融汇的程度等多层面阐释“科教融汇”的内涵[3]。虽然目前对“科教融汇”未有一个明确的定义,但学界始终在不断探索其内涵,这一概念呈现出包容性、动态性、赋能性等特点。随着时代的变迁以及国家对人才需求的变化,“科教融汇”还会阐释出其他新的含义。但从整体而言,不管其内涵如何变化,“科教融汇”实则就是一种手段,一种破解人才培养难题的手段,其最终目的就是实现对“人才”的培养,达到教育、科技、人才的协同统一发展,以契合时代发展的最优需求[4]。

三、“科教融汇”赋能技能人才培养路径与策略研究

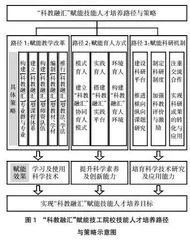

结合各职业院校在“科教融汇”方面的成功经验与做法,分析目前技工教育在科教融汇方面存在的问题,围绕赋能教学改革、赋能育人方式和赋能科研机制三个重要路径分别进行“科教融汇”赋能技能人才培养的策略研究,具体模型示意如下:

(一)“科教融汇”赋能教学改革路径下的策略研究

1.设置“科教融汇”特色专业群与专业

为进一步适应经济社会发展,院校积极与产业发展趋势及企业实际需求充分对接,大力推进校企合作、产教融合,着力构建“科教融汇”特色专业群与专业。一是结合“20+8”战略性新兴产业集群建设“科教融汇”特色专业群,围绕国家重大战略和新兴产业的变革趋势设置专业。如建设智能制造、智慧交通、低空经济、信息技术等新技术、新趋势密切相关的专业群,并开设人工智能技术、大数据技术、物联网、云计算等前沿技术相关专业,为攻克国家发展过程中存在的卡脖子技术、材料等难题,培养大批高技术技能人才。二是对传统专业群与专业进行升级改造,助力其向智能化、数字化方向迈进。以传统商贸、汽车维修与制造等专业群为例,向数字商贸、智能网联汽车等方向转型升级,提升专业与社会需求的适配度。三是结合专业群优势,与行业龙头企业共建特色产业学院,推进校企深度融合融汇。将企业新技术、新工艺、新材料等引入课堂教学、纳入教材编写。同时把企业技术攻关项目引进校园,构建产学研训一体的人才培养模式,实现“科教融汇”对专业建设的全方位赋能。

2.构建“科教融汇”型课程体系

相比于其他类型的教育,技工教育与经济社会和产业发展的互动更为紧密,而课程是人才培养的重要落脚点。课程创新不仅蕴含专业知识的更新,更涉及跨学科的融合和实践能力的培养[5]。一是建立新技术特征的课程体系。技工院校各专业应充分调研行业企业,最新的科学技术融入课程体系,查缺补漏,增补行业最新技术课程。二是把科学素养课程融入课程体系。科学素养包含科学观念、科学思维、探究实践和态度责任等相关内容,通过课堂教学,融入科学素养课程,如开设人工智能技术、创新思维、科学探究等课程,增加学生对科学技术的认知。三是增设跨学科相关课程或科技科研类讲座。鼓励校内教师发挥专业特长,开设跨学科融合课程,并定期举办科技科研前沿领域专题讲座或科普讲座,丰富校内科学教育课程资源,扩展学生科技视野。四是将企业真实科技元素的案例与项目作为课程实施载体。将企业带有科技元素案例或项目引入课堂,把科技创新的思维、方法和内容融入课程教学和实训环节,构建“科教融汇”特色课堂。

3.建立“科教融汇”型师资队伍

教师对“科教融汇”的理解、对科技手段的掌握以及自身的科研能力和科技素养深刻影响着“科教融汇”的发展[6]。在“科教融汇”型师资培养方面,一是重塑教师“科教融汇”思维。在“科教融汇”视域下,教师需更新思维,关注产业需求及岗位能力,以数字化能力、科学素养及创新能力培养为导向开展教学设计,树立全员、全过程的“科教融汇”教学理念。二是科技助力教师教学能力提升。在教学资源获取与整合方面,教师可以充分利用互联网搜索、获取、筛选与使用丰富的教学资源,从而丰富教学内容;运用AI技术、数字人助教等信息技术工具,提高备课效率;借助虚拟现实技术、AI技术、线上线下混合式教学平台,打破传统课堂教学的时空限制,构建以学生为中心的课堂,提高教学效果。三是科技促进教师培训与成长。利用网络平台加强教师间的交流与合作,共同探讨教学问题,分享教学经验,促进教师专业成长;还可以利用教学管理系统,高效地管理教学事务,提高教学效率。

4.编制“科教融汇”型教材、学材

技工院校应密切关注产业发展,将行业产业前沿技术、理论以及企业的新技术、新工艺、新标准转化为学习资源[7],编制“科教融汇”型教材、学材。一是实现教学内容科技化。邀请科研机构、合作企业共同参与教材、学材编写,将企业实际应用或科技研发中的新技术、新工艺、新规范等融入教学内容,确保教学内容与产业发展同步。二是建设并运用数字化教材。传统教材从编写、审核到印刷出版周期较长,不利于新知识、新技术的引入与更新。数字化教材则可以根据教学需要和技术变革,随时更新内容,确保教学内容的时效性和准确性,实现方式科学化。三是构建教材、学材引导下的自主学习模式。通过开发数字化教材和资源,设置引导问题,利用数字人助教等AI工具,引导学生自主学习,节省教育教学时间用于解决重难点问题,提升学习效率与效果,提升学生自主学习和终身学习能力。

5.实施“科教融汇”型教法、学法

教法是教师教学过程中的重要环节之一,直接影响学生学习效果和人才培养质量。在教法方面,一是科学开展学情分析,因材施教。运用科学技术手段全方位调查分析学生特点,还可以利用大数据和人工智能技术,对学生的学习习惯、学习基础进行精准分析,结合数据分析结果制订个性化的教学计划,真正做到因材施教。二是定期科学测试和评估,调整教学策略。利用教室和实训室的智能化设施设备,采集学生学习全过程数据,如举手回答问题情况、完成的作业作品情况、学生测试评估数据,利用智能化数据分析软件,对学生学习效果进行分析,及时调整教学方法,采取改进措施。三是利用科技手段辅助教学。借助虚拟仿真技术、3D模拟软件、教学视频、微课等技术手段,帮助学生更加形象具体地掌握原理、方法,突破时空限制、场地限制等局限性因素,形成“科教融汇”型教法、学法特色。四是科学及时收集反馈意见,改进教学。建立学生反馈系统,教师及时收集学生对教学内容、教学方法等方面的意见和建议,不断改进和提高教学质量。

(二)“科教融汇”赋能育人方式路径下的策略研究

校企合作是技工院校的基本办学制度,在此基础上,技工院校应积极构建多方协同的育人模式,探索“科教融汇”赋能育人方式的有效策略,具体研究如下:

1.建立“科教融汇”共同体,实现多方协同育人

在实现“科教融汇”育人方面,地方政府、技工院校、高等院校、合作企业、科研机构等多方力量需携手共建“科教融汇”共同体,整合各方资源,聚焦国家重大需求,瞄准学科前沿,共同建设综合性的“科教融汇”实践平台[8]。其中,政府部门出政策、建制度,并给予适当的政策支持与鼓励;合作企业出项目、出专家;高等院校和科研机构提供技术指导;技工院校师生主持与参与合作项目,提供技术支持、人才支撑、设施设备保障等。通过合作共建,构建“科教融汇”协同育人模式,充分发挥专业、课程、师资、基地等优势资源的叠加效应,全力构建多方协同的“科教融汇”育人模式。

2.搭建“科教融汇”实践平台,实现技能实践育人

构建“科教融汇”实践平台,关键在于建立一套能够整合学校、科研院所、创新型行业企业等资源的体制机制,以此推动科技与教育资源的跨组织流动与整合。探索多方合作机制,以政策促发展,以项目带实施,实现多方联手、资源共享、优势互补,建立“科教融汇平台+科研项目+人才培训与培养+产业技术服务”的创新模式。技工院校师生在实践中能够不断提升科研水平、科学素养,为企业和社会输送高质量、高素质、高技能人才,着力推进“科教融汇”协同育人模式的落地与实施。

3.构建“科教融汇”教学场景,实现环境育人

随着AI、5G、云计算等技术的日益成熟,技术与教育的融合已成为新的发展趋势。技工院校应积极主动探索科技赋能教育的更多可能性,构建与行业企业高度一致或相似的实践环境,实现环境育人的目标。如将企业应用的AI、大数据、云桌面技术、虚拟现实等新型数字技术引入实训室建设中,让学生能够亲身接触、应用各种高新技术设备、工具,在科技环境中锻炼与成长。