云南来沪就读学生职业心理培育的实践研究

作者: 王克芹 武敏

[摘 要] 针对云南来沪就读学生的职业心理进行问卷调研和个案访谈,通过数据分析,提炼云南来沪就读学生在实习和就业过程中存在的8个共性问题,并针对8个问题开发相应的16课时校本教材和配套课件,供来沪就读在校学生和心理老师使用,有目的地提升来沪就读学生的职业心理水平,从而精准实现职业教育来沪就读“扶志”的目标。

[关 键 词] 云南来沪就读学生;职业心理;实践研究

[中图分类号] G715 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)11-0004-03

一、研究背景

笔者所在学校是沪滇职业教育联盟秘书学校,全面统筹、整合上海中职教育资源,联合沪上多所承接云南来沪就读学生教育任务的中职学校,主要对云南来沪就读学生进行职业技术教育,并做好两地之间、各校之间的交流和对接。2017年,上海市29所中职学校接收第一批来沪就读的云南学生,共计1900多人。29所职业学校积极响应国家号召,承担起云南来沪就读学生职业教育的艰巨任务。

2019年第一批云南来沪就读学生进入上海一些企业开始实习。经过一年的实习,这批来沪就读学生遇到了许多问题,例如,他们认为工资低福利差、普通话不标准而交流不畅、所学技能与实习岗位不匹配,与同事人际关系不良、上下级关系处理不好,毕业后留在繁华的大城市还是回到贫穷的家乡,就业还是创业,有创业梦想但如何付诸实施。这一系列的问题使部分学生对未来产生迷茫,因此加强来沪就读学生的就业心理指导尤为重要。为更好地做好云南学生来沪后的就业教育,提升云南来沪就读学生的职业心理素养和水平,以更好的心态选择就业,笔者对云南学生的职业心理做了问卷调研和个案访谈,并根据收集到的这些学生在就业实习过程中出现的心理问题,选取8个共性问题,有针对性地设计、开发8个主题共16课时的校本课程,用于来沪就读在校学生的职业心理培训,以此提升云南来沪就读学生的职业心理水平,在智力、能力教育的同时,对心理素养也有较好提升,以此实现“扶智”与“扶志”双管齐下,以达到对云南来沪就读学生的教育目的。

二、云南来沪就读学生就业实习的心理问题

为找到云南来沪就读学生在就业和实习中遇到的心理问题,笔者设计了36道题目的《云南学生就业心理调查问卷》,发放99份问卷,回收有效问卷99份。其中男生57人,女生42人。同时,还选取了20个学生进行个案访谈,进一步了解学生实习就业的心理困惑。根据对回收问卷和访谈记录的分析,发现来沪就读学生在就业心理上存在着比较突出的问题。

问卷调查结果显示,云南来沪就读学生中,94.95%的学生愿意或非常愿意来沪接受职业教育,只有5.05%表示不愿意来沪就读,原因是“家人意愿非个人意愿”。这些来沪就读学生来自云南偏远的地区,来上海学习先进的专业知识与技能,顺利毕业后,无论就业还是创业,都能实现自己的成长成才,还可以带领家庭和家乡共同走向致富,意义深远。但对问卷结果的分析和个案访谈的整理发现,来沪就读学生在就业心理上存在一定的问题,影响着他们的就业或创业,主要集中在以下几点。

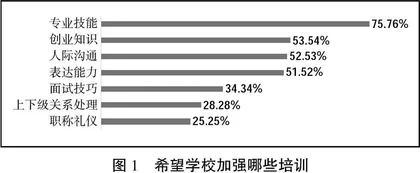

(一)创业知识、人际沟通、表达能力需求居高

在“希望学校加强哪些培训”这个问题上,75.76%的学生希望得到的培训是专业技能,创业知识、人际沟通、表达能力的培训需求也比较高(如图1)。专业技能的培养和培训是第一位的,也是云南来沪就读学生接受职业教育的初衷。此外,一半以上学生对创业知识渴求,表明他们创业的强烈意愿,因此学校需要加强培训创业方面的知识,让有创业意愿和需求的学生能找到自身的优势和资源,有更多选择的机会,找到适合自己或自己喜欢的出路。学生大多来自云南偏远地区,多数家庭经济情况较差,多数家庭对学习的重视程度较低,教育投入较少,因此学生学习水平和理解能力相对较低,普通话较差,听不懂上海话,不善于口头表达,在上海这样的大城市实习时,会有更多的不适应和语言交流上的困难,因此提升他们在沪实习过程中与人交往的能力、与人沟通的技巧和表达能力也是学校要重点考虑的内容。

(二)就业准备不足,缺乏求职面试技巧

虽然已经进入实习期,但就业的准备工作,包括目标准备、心理准备、材料准备(简历、证书、推荐信),只有24.24%的学生表示已经准备好了,其余75.76%的学生处于准备不全或没有准备的状态。来沪就读教育不只是职业技能的培养,更重要的是取得技能后的应用。进入职场前要做好充足的准备,不只是具备一定的技能,尤其是对外于地来沪就读的学生,即将进入从未接触过的环境,如何制作一份吸引面试官眼球的简历,在面试中精准地表达自己,展示自己的优势,让自己在众多的求职面试人员中脱颖而出,从容应对更加激烈的竞争,具备更强的应对压力的能力,从而在大城市中生存和工作,因此对来沪就读学生就业方面心理素养的指导也更加艰巨,需要进一步加强。

(三)自身职业兴趣、职业价值观、职业能力不清晰

学生在“你会根据什么选择就业?”的问题上,工资福利是首要因素,希望通过就业可以获得更多的收入来转变贫困现状,把期望寄托于毕业后的就业单位和就业岗位,容易在求职过程中一味追求高薪[1]。除此之外,自身兴趣是影响学生择业的第二大因素。因此,如何帮助学生认识自身的职业兴趣,找到适合自己职业兴趣的工作也是学校教育的重点内容。有近一半的学生对工作地点还是犹豫不决,到底是留在繁华的大都市,还是回到自己的家乡,成为影响48.48%学生就业的影响因素。

在对工作目的的看法上,77.78%的学生是为了改善经济状况,53.54%的学生是为了养活自己和家人,54.55%的学生认为学以致用、锻炼自己,48.48%的学生认为工作是为了实现自身价值。关于职业的价值观,大部分学生还是简单地将工作与赚钱相联结,认为工作就是改善自己和家人的经济状况,就是为了养活自己和家人,对更高层次地实现自身价值仅仅不到半数,缺乏工作的动力。因此,学校要加强学生关于职业生涯规划的培训。

(四)毕业后的去向成为学生矛盾的焦点

学生在“打算毕业后去哪里工作?”的问题上,47.47%的学生表示要留在上海工作,27.27%的学生表示回家乡就业或创业,部分学生想升学提高学历,还有一部分学生选择“待业”或“其他”。在访谈中也有学生对毕业后去哪里、干什么、怎么干等问题比较迷茫和困惑。对这个年龄阶段的学生来说,他们正在找寻未来自我发展的方向,面对人生的十字路口,有诸多迷茫与困惑是常有的心理状态。

云南来沪就读学生的目的是不仅能学到致富的技能,同时还能学习发达城市经济发展的先进理念,利用所学技能和理念就业或创业,首先实现一人致富,然后带动家庭致富,或者投身家乡建设,改变家乡面貌,逐步带领家乡走向富裕。因此,来沪就读学生能够回到家乡就业或创业在一定程度上更能发挥对云南偏远地区的帮扶。近半数的学生表示留在上海,情理上是可以理解的,大多认为上海有广阔的发展前景,利于开阔眼界、实现自我挑战。同时数据也表明,该群体对偏远地区就业的认知和肯定程度有待提升[2]。鼓励学生回乡发展,助力其家庭、家乡致富,这对我国社会的和谐、稳定具有重要意义,关乎党和国家“两个一百年”重要目标的实现[3]。因此,要加强对来沪就读学生回乡就业或创业的引导和教育。

三、有针对性地开展来沪就读学生职业心理的指导和培育

针对以上调研和个案访谈中发现的问题,课题组主要聚焦8个问题:职业生涯规划、角色转换、人际关系、职业兴趣与价值观、职业能力、自我评估、求职简历、创新创业。围绕这8个主题,分别开发了16课时校本教材和配套课件,供来沪就读在校学生和心理老师使用,有针对性地提高来沪就读学生求职就业的职业心理素养。每个主题以案例为引子,用发生在前一届学生身上的真实案例来告诉学生,他们在择业和就业过程中可能会出现的一些问题,并利用职业心理辅导和生涯规划的技术来帮助学生树立正确的职业心理观,做好择业、就业的心理准备。

(一)做好心理准备,华丽转身进职场

从校园到职场,学生需要做好足够的心理准备。因为多数云南学生来自贫困家庭,对实习就业的薪资待遇期望值较高,而生活环境因素也导致部分学生有一些不良的生活习惯,加大了企业管理难度。笔者主要从职业生涯规划、角色的转换两个方面进行课程的设计,教学生做好未来的职业生涯规划,引导学生与家乡发展相链接,规划好自己的人生和家乡的发展,了解自己身上肩负的责任,有方向、有目标、有责任感,利用自己在大城市所学知识和技能发展和建设家乡,带领家庭和家乡脱贫致富。做好从学生到职业人的角色转换,了解学校人与职业人之间的区别,调整心理认知,学会应对角色转换的心理对策,做足进入职场前的心理准备,华丽转身,顺利进入职场。

(二)全面认知自我,找准目标定好位

全面认识自己的职业兴趣、职业价值观以及职业能力,才可以有的放矢,找准职业目标,才不会盲从或不知所措。因此,笔者从职业兴趣与价值观、职业能力两个主题入手,帮助来沪就读学生了解“我是谁”“我喜欢什么”“我能做什么”“我能为家乡做什么”等问题,以职业兴趣结合职业能力,客观评价自我,找到所学技能与家乡经济产业的链接,选择好在哪里发展,评估自己在家乡的发展,明确自己的实际情况与职业要求的差距,提出完善自我的方案,找准职业定位,做到不盲从。

(三)掌握求职技巧,恰当展现自我

求职面试是每一个学校人到职场人必经的过程,尤其是在人才济济的大城市,如何在众多的求职面试者中脱颖而出,展示自己的真正实力,恰当地表达自己,在有限的面试时间里给面试官展现自己的特长和优势,拿到进入职场的入场券,笔者从自我评估、求职简历两个主题出发,教来沪就读学生挖掘和突出自身优势,扬长避短,寻找适合自己的职业目标,制作一份吸引眼球的简历,模拟求职面试环节,练习和掌握面试技巧和面试礼仪,从而顺利地进入职场。

(四)做好两手准备,就业、创业齐并进

学生在自我评估后,初步明晰职业生涯规划目标。如果选择就业,除了前面已经涉及的职业心理和认知准备,还要了解职场人际交往的原则,掌握人际交往的技巧,从容处理进入职场后的人际关系,建立良好的同事关系、上下级关系;如果选择创业,就要了解创业需要具备的条件和创业计划书的制作,评估创业项目在市场上的机会和需求度,存在的风险,目前的竞争状态和创业的形式,评估自己的能力、财力、人脉、经验,将有市场潜力的创业项目付诸现实的可能性,学习创办和经营公司需要办理的手续流程,了解创业者需要具备的心理素养,做好创业成功及失败的心理准备,因此笔者设计了人际关系和创新创业两个主题,帮助学生更好地面对未来。

四、总结

对于云南来沪就读的学生,职业院校不仅要教会其相关的技能,还要使他们具备致富的意识和理念,引导他们树立致富的决心和建设家乡的志向,达到“智志双扶”的目的。本文在云南来沪就读学生职业教育中,考虑如何发挥教育实效,真正实现东西合作、协同发展,实现云南偏远地区的教育帮扶,在“扶智”的前提下,突出体现云南来沪就读学生扶“志”的重点要求,从心理学角度出发,研究如何使云南来沪就读学生具备良好的择业、就业心理,帮助他们面对现实,排除心理困扰,认识自我,挖掘优势,做好就业或创业准备,做好职业生涯规划,知晓自己肩负的重任和职责,做好自身发展和家乡发展的链接。笔者从云南来沪就读学生的职业心理主要问题出发,聚焦问题,开发有针对性的课程,解决他们在就业和创业中的困惑,提升职业心理的素养和水平。开发云南来沪就读学生择业心理培育的课程,从问卷调研到个案访谈,归纳、总结、提炼契合云南学生择业心理的一套课程,具有一定的实践意义和推广价值,可为沪滇职教联盟的兄弟学校提供共享课程资源,并辐射云南结对学校,共同完成云南来沪就读职业教育任务。但由于研究时间有限,开发课程的实施效果还有待于进一步验证。

参考文献:

[1]汪毅刚,苗军,赵炜.精准来沪就读视域下建档立卡贫困家庭大学生的就业特点及帮扶对策:以甘肃省高校为例[J].西部素质教育,2020(2):11-14.

[2]姜伟,齐伟山,张英群,等.山东省贫困地区大学生就业意愿调查研究:在精准来沪就读背景下[J].中国商论,2019(10):222-224.

[3]范志钊,赵慧娜.精准来沪就读机制下高职贫困生就业心理现状分析及对策研究[J].现代职业教育,2019(3):216-217.

编辑 马燕萍