岗位胜任力视角下高职院校人才培养的增值性评价研究

作者: 孙田琳子 丁兆妤 沈晨

摘 要 增值性评价为职业教育的提质增效提供了新的观察视角和解决方案。通过对国内12所样本高职院校电子商务专业的学生2018-2022年期间岗位胜任力进行测评并计算增值效应量,得出:相较于结果评价,增值评价排序更能全面、客观、直观地体现各院校的实际培养效能;“双高”院校的增值效应量略高于地方一般院校;西南地区的学校增值水平较小;“双师型”教师占比越高的院校增值效应量越大;实施“1+X”证书制度试点学校增值效应量较高;以“营销推广”为优势专业的院校增值较大;师资队伍、“1+X”证书制差异、岗位群差异等因素对学生岗位胜任力增值的影响达到显著水平。基于上述研究结果,提出建立结果评价与增值评价的耦合机制、加强高职院校“双师型”师资队伍建设、重构“1+X”证书制度下应用型人才培养逻辑、优势专业群精准对接岗位群等策略。

关键词 高职院校;岗位胜任力;人才培养;增值性评价;实证分析

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)02-0068-07

作者简介

孙田琳子(1990- ),女,南京邮电大学高等教育研究所兼职研究员,讲师,硕士生导师,教育学博士,研究方向:教育信息化(南京,210023);丁兆妤(2002- ),女,南京邮电大学教育科学与技术学院学生;沈晨,南京师范大学

基金项目

2021年度江苏省教育科学“十四五”规划重点课题“数据驱动下高职院校人才培养的增值性评价及质量提升策略研究”(C-b/2021/03/40);2023年度南京邮电大学人文社会科学研究基金项目招标课题“技术向善视域下教育人工智能发展的优化路径研究”(NYP223005);2022年度南京邮电大学教育科学“十四五”规划招标课题“数字化转型背景下人才培养模式的创新与发展研究”(GJS-XKT2204),主持人:孙田琳子

2019年,国务院出台的《国家职业教育改革实施方案》指出“要提升技术技能人才培养质量,建立职业教育质量评价体系”。在相关政策指引下,各职业院校纷纷响应文件精神,开始从注重规模扩张向关注质量提升转变。然而,随着社会经济结构的调整,技能型人才需求结构也发生转变,目前我国高职院校的人才培养质量与企业岗位胜任要求之间尚存在一定差距。长期以来,高职院校“重专业技能、轻岗位培训”的培养模式导致人力市场的供需不平衡与不稳定,高职毕业生常常出现岗位适应力不足、从业稳定性差、转岗离职率高等问题。为提高学生职业生涯规划能力,培养学生职业素养与技能,岗位胜任力成为高职院校人才培养的重要评价指标之一。“改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价”是2020年中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》提出的核心要求。其中,“增值性评价”更加关注学校、教师等外在教育投入对学生成长进步的真实作用,更公平客观地体现多元化生源背景下职业教育的实际效能。如何运用增值性评价方法判断职业院校的人才培养质量,直观呈现各院校对学生岗位胜任力的培养现状,是亟待探索的问题。

一、相关理论阐述

(一)职业教育的增值性评价

增值性评价起源于20世纪70年代美国的“科尔曼报告”,通过分析学生学习投入与学业成绩之间的关系,首次提出“净增值”的概念,引发世界教育领域对学校办学效能的广泛讨论。1992年,威廉(W. Sanders)及其同事创建的田纳西州增值评价模型是目前比较完善的评价体系,并在K3至K12年级开展了教育测评实践。随后,增值性评价模型经过不断改良,根据具体的教育问题和数据条件形成面向不同适用性的评价模型。从操作层面来看,目前教育领域的增值性评价主要有三种模型,即分数差值模型、多水平分析模型和多层线性回归模型[1]。增值性评价需要连续收集起始点和落脚点两个时间点的学生表现,通过开展第一轮的基线调研和第二轮的追踪调研,比较分析学生或院校前测和后测两次标准化测试后的增值情况,来评估这一时间阶段内各教育主体的进步程度。增值性评价更加注重学生个体的成长幅度以及学校教育的实际贡献,有利于激发学校、教师等教育主体的内源性动力。

在增值评价理念导向下,职业教育的质量评价从单一的知识技能测试数据向自陈式评价量表、就业率、职业技能、职业素养等多元化、多模态数据转变。因此,职业教育的增值评价更关注“过程”而非“结果”,评价目标从“学业成绩”转变为“持续改进”,评价方式由终结性评价转向发展性评价、诊断性评价,评价内容能综合考查学生认知层面与非认知层面的进步幅度[2]。传统的学生排名或学校排名大多是以某一时间点的结果性评价为参照标准,而在强调过程性、发展性的增值视角下,这一教育过程中学生或学校的实际成长速度和进步幅度就将一目了然。近年来,由于大规模标准化测试的实施难度较高,增值性评价在基础教育领域应用较为广泛,而在生源质量多元、评价维度多样的职业教育领域较难开展实证研究,因此目前对于职业教育的增值评价研究大多停滞在理论探讨阶段。为进一步推动职业教育增值评价的实证探索,本研究以高职院校学生的岗位胜任力为评价内容和切入点,以期量化分析各高职院校的实际育人效能。

(二)岗位胜任力的概念辨析

“胜任力”的概念在管理学人力资源领域应用已久,最早是在1973年由哈佛大学心理学教授戴维(D. McClelland)提出,他认为胜任力是指能够区分在特定的工作岗位和组织环境中绩效水平的个人特征[3]。随后,众多学者开始对“岗位胜任力”的概念进行探究。例如,1993年,Spencer认为胜任力指与有效工作绩效相关的个人特质,包括知识、技能、自我概念、特质和动机[4];1996年,Parry认为岗位胜任力是影响一个人大部分工作的一些相关知识、技能和态度,并可用一些被广泛接受的标准对其进行测量[5];1997年,McLagan认为胜任力是一个人取得优秀绩效所具备的一系列知识、技能与能力[6]。目前学界较为认可的说法是,岗位胜任力是指在一个组织中绩效优异的员工所具备的能够胜任工作岗位要求的知识、技能、能力、自我概念、价值观和特质[7]。综合来看,岗位胜任力有如下特征:一是强调岗位胜任力与具体的工作岗位紧密相关,不同的工作岗位其能力要求不同,其受个人的胜任力、岗位的工作要求和组织环境等因素的影响[8]。二是岗位胜任力是可以被测量和评价的,通过一些科学、合理的评价指标可以将岗位胜任力进行具化和量化。三是岗位胜任力是一个包括知识、能力、技能、个人特质等多种要素的综合评价指标,即需要对学生的认知与非认知能力进行综合全面考察。四是岗位胜任力体现了学生技能要素与市场人才岗位需求的匹配程度,胜任力越高,表明学生匹配该岗位市场需求的程度越高。

主动迎合企业用人需求、以就业和市场为导向是高职教育的必然要求。一方面,我国职业教育的培养目标在经历了几个发展阶段后,已从“技艺性强的高级操作人员”逐渐演变为“高素质的技术技能型人才”,人才培养目标定位不断提升。另一方面,随着教育供给侧结构性改革的深入,职业教育的人才培养模式需与社会企业用人需求精准对接,社会对优质应用型人才的需求也越来越高。传统以学业成绩、理论知识等认知能力为核心的评价方式已不适用于当下职业教育的培养理念,兼顾学生职业素养、职业技能等非认知能力的综合评价更符合全面发展人才观下职业教育的时代转型。对学生的岗位胜任力进行增值评价是考察职业院校实际人才培养质量的有效方法,有助于职业教育的提质增效与社会赋能,实现产教融合下人才培育的精准对接。

二、研究设计

本研究基于岗位胜任力评价视角,运用增值性教育评价理念和方法,对高职院校的学生进行阶段性追踪调查与直接增值测量,以期从实证分析的角度探寻高职院校对学生岗位胜任力的实际培育效果。

(一)研究样本

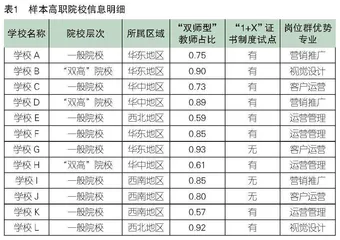

全国电子商务职业教育教学指导委员会于2017年启动高职电子商务专业技能联考试点工作,先后累计遴选了全国100多所高职院校作为试点院校,并由南京奥派数据科技有限公司提供技术支持。本研究采用增值评价方法,选取2018年和2022年共同参加联考的12所试点院校作为研究样本,限于岗位胜任力的专业特定性,本研究以电子商务专业为控制变量,选用12所高职院校电子商务专业的学生进行测量。其中,12所样本学校以字母A-L进行编号,样本院校基本情况如表1所示。

表1 样本高职院校信息明细

学校名称 院校层次 所属区域 “双师型”教师占比 “1+X”证书制度试点 岗位群优势专业

学校A 一般院校 华东地区 0.75 有 营销推广

学校B “双高”院校 华东地区 0.90 有 视觉设计

学校C 一般院校 华中地区 0.73 有 客户运营

学校D “双高”院校 华中地区 0.89 有 营销推广

学校E 一般院校 西北地区 0.59 有 运营管理

学校F 一般院校 华东地区 0.85 有 运营管理

学校G 一般院校 华东地区 0.93 无 客户运营

学校H “双高”院校 华中地区 0.61 有 运营管理

学校I 一般院校 西南地区 0.85 无 营销推广

学校J 一般院校 西南地区 0.80 无 客户运营

学校K 一般院校 西南地区 0.57 有 运营管理

学校L 一般院校 西北地区 0.92 有 视觉设计

(二)测评设计与实施

本研究参考岗位胜任力相关理论,从专业知识、专业能力、实操技能、个人特质等维度编制了《高职学生电子商务专业岗位胜任力标准化测试题》,包括综合技能测评(包括选择题、连线题、排序题、场景题等客观题)和专项技能测评(以实操形式考查学生专业技能)。2018年与2022年期间,每次联考所有学校试题相同、考试要求相同且统一组织阅卷,每场测评时长均为130分钟,包括综合技能测评40分钟、专项技能测评90分钟。选择样本时,对2018年第一轮基线测试和2022年第二轮追踪测试的数据进行匹配,筛选出共同参加了两次联考的12所高职院校,成功匹配学生样本1938份。

(三)增值性评价方法

本研究采用直接增值测量法对同一批高职院校的学生岗位胜任力水平进行测量,即通过量表测量比较这些院校在2018年和2022年两个不同时间点上对学生岗位胜任力培养的水平高低,后测与前测之间的差值就是该院校在岗位胜任力方面人才培养的实际效能。

三、高职院校学生岗位胜任力培养的增值性评价分析

通过对样本数据匹配,筛选出12所高职院校学生岗位胜任力的前后测得分与增值量进行描述性统计分析,结果见表2。

表2 样本高职院校学生岗位胜任力增值评价的描述性统计结果

N 最小值 最大值 均值 方差 偏度 峰度

前测 12 34.180 40.660 38.438 3.596 -0.898 0.988

后测 12 41.420 53.600 46.861 13.703 0.655 -0.550

增值 12 1.560 14.550 8.423 13.374 -0.225 -0.265

从表2可以看出,2018年与2022年两次测量的数据具有一定程度的差距,后测的最小值与均值都高于前测,即高职院校学生岗位胜任力得分在四年内得到了一定的增长,从方差变化可以看出后测数据分布较为分散。统计发现,前后测增值的最大效应量为14.550,整体增值量均值为8.423,表明高职院校学生岗位胜任力呈现正向增值效应。

(一)结果评价与增值评价的学校排序比较

结果评价和增值评价是教育评价中的两种重要方式,近年来,结果评价内蕴的功利价值取向导致的诸多弊端已逐渐浮现,教育评价改革逻辑下的增值评价回归到关注人的成长过程。为探寻两种评价方式的特点、价值和局限,作进一步的对比分析。本研究中,结果评价是将2018年与2022年两次测量的得分进行排序;增值评价即采用直接增值测量法将前测与后测得分增值大小进行排序。为更直观比较两种评价差异,绘制出呈现两种评价结果的排序差异和增值幅度,见表3。编号A到L代表12所样本学校,数字代表排名,T1、T2分别代表2018年与2022年两次测量得分的排序结果。可以看出,有4所学校后测得分与增值评价的排序相同,而学校B、学校F、学校L在两种排序方法上名次差异较大。可见,相较于结果评价,增值评价排序更能全面、客观、直观地体现出各院校的实际培养效能,并预测可能存在的增值空间。