广西高职“1+X”证书试点专业与产业适应性研究

作者: 孙晓宇 郭彩扣 阙勇平

作者简介

孙晓宇(1989- ),男,广西工商职业技术学院(广西“1+X”证书制度试点建设秘书处)副教授,中级统计师,研究方向:区域经济,职业教育(南宁,530008);郭彩扣(1994- ),女,广西制造工程职业技术学院教师,经济师,研究方向:金融学,职业教育

通讯作者

阙勇平(1972- ),男,广西工商职业技术学院副院长,教授,研究方向:职业教育,教育人力资源管理(南宁,530008)

基金项目

广西教育科学“十四 五”规划2023年度课题“广西职教‘1+X’证书制度试点专业与区内产业结构适应性研究”(2023A083),主持人:孙晓宇;广西教学改革重点课题“广西‘1+X’证书制度试点的师资队伍建设评价模型构建研究”(GXGZJ

G2022A007),主持人:阙勇平

摘 要 职业院校专业设置与区域产业结构的适应性,直接关系到职业教育能否满足产业结构优化升级的需求。采用2019-2022年广西高职专业建设数据及“1+X”证书制度试点建设数据,量化分析“1+X”试点专业与产业结构适应性情况,结果显示:第一产业对应的人才培养结构偏离度均为正值且数值远高于0.2的适应水平,“1+X”证书制度试点专业人才培养规模远远小于广西第一产业的需求;第二产业对应的广西高职人才试点专业结构偏离度均为正值,试点专业人才培养规模小于广西第二产业的需求;第三产业试点专业结构偏离度均为负值,高职试点专业人才培养规模超过了第三产业对人才的需求。据此提出提升试单专业与产业适应性的策略:统筹高职专业布局,主动匹配产业结构调整;借助“1+X”证书制度试点,重构高职专业体系;充分调研市场需求,适时调整专业建设方向。

关键词 产业结构;“1+X”证书制度;专业建设;高职教育

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)08-0046-06

一、问题提出

2019年,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》(简称“职教20条”)明确提出,职业院校、应用型本科高校将启动“学历证书+职业技能等级证书”(即“1+X”证书)制度试点,鼓励学生在获得学历证书的同时,积极取得多类职业技能等级证书,培养实用型人才。“1+X”证书制度试点建设是构建中国特色职教发展模式的一项重大制度创新,截至2024年,试点工作已经开展6年,分四批发布了447种职业技能等级证书。广西连续多年组织“1+X”证书制度试点工作,每年组织中职、高职及应用型本科等试点院校180所左右。截至目前,“1+X”证书制度试点覆盖广西职业院校学生70余万人,取得了显著成效。

2022年5月,新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》将“增强职业教育适应性”正式纳入法律文件中。2023年5月,中共中央政治局就建设教育强国进行第五次集体学习,习近平总书记发表重要讲话,并对“适应性”的内涵做出了论述:“系统分析我国各方面人才发展趋势及缺口状况,根据科学技术发展态势,聚焦国家重大战略需求,动态调整优化高等教育学科设置,有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才,提升教育对高质量发展的支撑力、贡献力。”[1] 职业院校专业设置与区域产业结构的转型升级息息相关,专业设置的合理与否直接关系到职业教育能否满足产业结构优化升级对人才结构、规模和质量的需求[2]。“1+X”证书制度试点面向社会多个行业,获得试点的院校及试点专业均为当地具有一定影响力的院校,试点专业在当地受社会高度认可,影响力较强,具有较强的辐射力,能够间接影响本区域的就业市场与产业结构。“1+X”试点专业与产业适应性情况能较大程度反映职业院校专业设置与产业适应性情况。

现有关于“1+X”证书制度试点的研究,大多数从课程建设、课证融通等方面开展,有关量化研究的成果较少。本研究基于参与试点高职专业数据和产业结构数据,量化分析广西“1+X”证书试点专业与产业适应性情况,从试点专业调整角度提出提升专业与产业适应性的方法,有助于精准定位广西高职教育深化育人改革的方向,提高服务地方经济的能力,满足产业转型对高技能人才的需求,促进广西“教育链、人才链、产业链、创新链”协同发展。

二、广西高职专业与产业适应性分析

(一)产业经济发展现状与产业布局发展趋势

1.产业经济发展现状

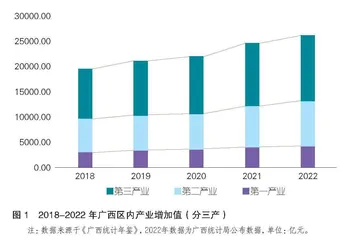

2018-2022年广西区内产业增加值的情况和产业结构情况见图1、图2。近五年广西全区生产总值增幅虽然接近34%,但是广西区内生产总值在全国却处于中下水平。2022年广西区内生产总值在全国各省排名位于19位,较五年前下降1位,与全国兄弟省份比较,广西产业经济发展并不明显。

从广西产业结构情况来看,2018-2022年广西三产结构变化并不明显,第一产业占比稍有增长,5年内增加了1个百分点;第二产业占比先下降后上升,2020年有较大的下降幅度,2022年又恢复到34%左右,整体有下降的趋势;第三产业呈现小幅上升后又下降的特征,总体占比维持在50%左右。可见,近五年广西产业结构转型升级效果并不明显。与我国产业结构平均水平比较(第一、第二、第三产业占比约为15%、50%、35%),广西第一产业占比稍高,第二产业占比过低,第三产业占比过高。与经济发达的广东省(第一、第二、第三产业占比约为5%、49%、46%)比较,广西第一产业占比过高,第二产业占比较低,第三产业占比较高。综合全国平均水平及广东省产业结构的比较可以得出,广西第一产业占比过大,第二产业占比过低,实体产业发展后劲不足,第三产业占比较高,这些原因造成广西全区产业经济增长乏力[3]。

2.产业布局及产业发展趋势

广西传统产业布局情况如下:第一产业方面,广西依托其独特的自然条件和丰富的农业资源,形成了多个特色农业产区。如广西的糖料蔗、水果、蔬菜、桑蚕、中药材等产业在全区各地都有广泛分布,并且各自形成了独特的产业链和产业集群,特别是广西的糖料蔗产业,在全国乃至全球都具有重要地位。第二产业方面,广西依托其丰富的矿产资源,发展了钢铁、有色金属等重工业,同时也在电子信息、装备制造等领域取得了显著进展,特别是在汽车制造、机械制造、电子信息等领域,形成了一批具有竞争力的产业集群和企业。第三产业方面,广西利用其独特的自然风光和民族文化资源,大力发展以旅游业为代表的第三产业。桂林山水、北海银滩、阳朔西街等著名景点吸引了大量国内外游客,推动了旅游业的快速发展。同时,广西的金融业、物流业等现代服务业也在不断发展壮大,为经济发展提供了有力支撑。

按照《广西经济体制改革“十四五”规划的通知》(桂政发[2021]43号)、《广西战略性新兴产业发展“十四五”规划的通知》(桂政发[2021]28号)等文件精神,广西“十四五”期间将重点推动新一代信息技术产业、生物技术产业、新能源产业、新材料产业、高端装备制造产业、智能及新能源汽车产业、绿色环保产业、数字创意及新兴服务业等八大战略性新兴产业发展 。

3.经济发展面临的问题

一般认为,第三产业抗风险的能力相比第一、二产业要弱很多。从国内外经验分析,近几年国内外局势变化、疫情防控形势变化,导致过度依靠第三产业发展的国家、区域均出现了不同程度的经济衰退。第一产业是国民基础产业,第二产业是国家硬实力的体现,尤其在国际大环境出现波动的情况下,第一、第二产业均发挥维护国民经济稳定的基础作用,尤其是第二产业作为经济发展的实体产业经济,起到产业经济发展的引擎作用。若第三产业占比过高,第二产业占比过低,区域经济抗风险能力就会出现问题。目前,广西第一产业及第三产业占比较高,第二产业占比过低,是导致广西产业经济增长乏力的问题所在。政府层面应当明确广西整体产业发展定位,优化各市重点产业发展方向,重视实体产业经济,优化第三产业发展,尽可能引导避免广西各城市产业发展重合、产业结构同构现象,实现广西各城市产业联动。各城市依据自身比较优势发展主导优势产业,城市间产业合理布局、错位发展、协作互补。

(二)高职专业设置情况

据广西招生考试院发布的“2023年高职单招计划信息表”统计数据显示,广西高职院校有47所(含专科院校),各院校招生专业合计数量为1575个(存在同一专业多所院校均招生的情况,数量为合计数),单招计划招生人数为7.4625万人,各院校招生专业对应的专业大类情况统计如表1所示。第一产业招生专业数为28个,占比1.78%;第二产业招生专业合计数为426个,占比27.05%,第三产业招生专业合计数为1121个,占比71.17%。从广西高职院校招生专业数量及占比可知,广西高职院校开设的专业主要集中于第三产业,其中财经商贸大类和电子信息大类专业开设数量较多。广西高职院校开设专业计划招生数人数分布与专业占比情况基本一致,第一产业计划招生人数为0.1066万人,占比1.43%;第二产业计划招生人数为2.0300万人,占比27.20%;第三产业计划招生人数为5.3259万人,占比71.37%。

目前广西高职院校开设专业数量占比及计划招生数占比与广西产业结构存在较大偏离,第一产业对应的专业数量较少,第二产业对应的专业主要集中在土木建筑大类及装备制造大类,第三产业对应的专业主要集中在财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类及文化艺术大类。以广西大力发展的旅游业为例,高职院校旅游大类相关专业开设数量仅有24个,占比1.52%,计划招生数593人,占比仅0.79%,从专业开设数量及计划招生数分析,高职院校旅游专业培养的高技能人才远不能满足广西旅游业发展需要。广西战略性新兴产业是牵引和带动广西未来产业经济社会发展的重要动力源,然而,广西现有高职专业设置与产业经济结构并不匹配,较难支撑起八大战略性新兴产业发展。

(三)高职专业与产业适应性情况

众多学者研究表明,职业教育与经济生产关系紧密,职业教育成果较普通高等教育更加直接地体现在提高劳动生产率上[3]。同样,区域经济发展状况也明显影响本区域职业教育发展水平,两者相辅相成。区域经济的发展决定了职业教育的发展规模、速度和质量,区域经济发展为中、高级职业技能人才就业提供了更多工作岗位,促进了区域就业与产业结构更好地对接[4]。为实现高质量发展,职业教育要主动适应产业结构的发展。

为综合分析产业结构与职业技能人才培养适应性,本研究引入计算人才培养结构偏离度的指标,人才培养结构偏离度可以通过产业就业人数和产业产值数据计算得出,可以定量描述人才结构与产业结构之间的适应状况[5],广西高技能人才(以高职院校人才培养数据为例)与广西产业经济的适应性,人才培养结构偏离度计算公式如式1所示:

Pi=Ci/Ei-1(i取值为1,2,3) (1)

Pi表示第i产业的高职人才培养结构偏离度,Ci表示第i产业的产值占当年本区域生产总值的比重,Ei表示第i产业高职毕业生数占当年高职毕业总人数的比重。

理想状态下高职人才培养偏离度应为0,表示产业结构与高职人才培养结构达到适应的状态,如果产业结构偏离度大于或小于0时,表明产业结构与高职人才培养结构不适应、不协调。具体分析来看,如果产业结构偏离度大于0,即产业增加值比重大于该产业对应的高职人才培养人数比重,意味着该产业的高职院校高技能人才培养数量不足;如果产业结构偏离度小于0,表明产业增加值比重小于该产业的高职人才培养人数比重,意味该产业的高职院校高技能人才培养过剩,需要调整高职院校人才培养结构。

表2为2018-2022年广西高职院校毕业人数在各产业中的分布比例,以及广西全区生产总值中各产业的贡献占比。2022年从业人员占比数据为推算数据,2022年全区生产总值数据由广西统计局官网公布数据整理计算。

表2 2018-2022年广西高职毕业生结构及产业结构情况(%)

指标 2018 2019 2020 2021 2022

高职毕业生占比 第一产业 2.63 1.55 1.60 1.53 1.44

第二产业 45.14 24.89 23.99 25.65 26.76

第三产业 52.23 73.56 74.41 72.82 71.80

产业增加值占比 第一产业 15.39 15.96 16.48 16.23 16.23