“双高计划”视域下高职毕业生高质量充分就业的时代意蕴与实践理路

作者: 汪亚楠 董毅

作者简介

汪亚楠(1993- ),男,阜阳职业技术学院助教,管理学硕士,研究方向:思想政治教育、大学生就业(阜阳,236000);董毅(1994- ),男,河海大学公共管理学院博士研究生,研究方向:公共政策,教育政策

2019年3月,教育部、财政部联合印发《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(简称“双高计划”),提出“集中力量建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职学校和专业群”的建设目标。

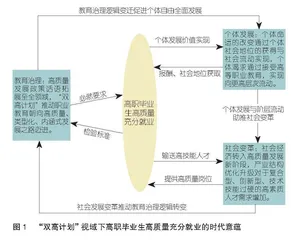

摘 要 就业是民生之基、社会发展之本。面对新时代经济社会战略需求格局,以“专业设置—人才培养—就业引导—择业竞争”等环节为分析框架发现,因学科设置脱嵌于区域产业发展需求、校企间价值互斥产教融合不畅、学校“快就业”引导与毕业生“慢就业”趋向冲突等因素致使高职院校难以有效供给与市场需要相匹配的技术技能人才,同时,在择业竞争中高职毕业生持有的“弱势文凭”也难以迈过就业市场“学历导向”的隐性门槛。对此,需全面认识把握“双高计划”建设的内涵意蕴,坚持专业设置紧扣区域发展“产业脉搏”,推动校企共铸“命运共同体”,树立“服务型”就业引导逻辑,坚持认识提升与技能提升双轨并行,以消解制约高职毕业生高质量充分就业的现实梗阻。

关键词 双高计划;高职院校;高职毕业生;高质量充分就业

中图分类号 G717.38 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)08-0070-06

就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程。解决好以大学生为重点的就业问题,不仅关乎人民群众切身利益,更关乎经济的发展与社会的和谐稳定。近年来,随着职普同等重要地位在政策话语体系的确立,我国高等职业教育蓬勃发展、成效斐然,在人才培养的输出端口,高职毕业生已基本实现了“好就业”,“就业率高”[1]“毕业生供不应求”[2]业已成为描述当前高职就业形势的高频热词。在此背景下,如何立足于党的二十大报告提出的“优化职业教育类型定位”与“促进高质量充分就业”新的时代呼唤,以深入推进“双高计划”①建设为契机,助推高职毕业生实现高质量充分就业,无疑就成为了完善和巩固中国特色高等职业教育发展道路的重要议题。

一、“双高计划”视域下高职毕业生高质量充分就业问题的提出

对高职毕业生高质量充分就业相关问题进行研究,首先要对就业质量这一概念进行厘清和把握。国外对于就业质量的研究主要立足于工作满意度理论、二元劳动市场分割理论和体面劳动理论等。Mayo等人通过在芝加哥霍桑工厂进行的社会实验发现了人的社会属性,指出就业质量不仅包括物质层面,还与劳动者对工作满意程度相挂钩,认为“劳动者的社会与心理因素才是决定其工作满意度的重要因素”,随后,1935年Hoppock在其博士论文中正式提出工作满意度这一概念,并将其定义为劳动者在生理与心理两方面对环境因素的满意感受[3]。20世纪60年代末,P.B.Doeringer等人基于美国劳动力市场特点,将就业质量研究置于二元劳动市场分割理论框架内,认为劳动市场存在主要和次要市场的二元分割,主要劳动力市场拥有良好的晋升机制与较多的培训机会、工作环境好、收入高且稳定,而次要劳动力市场恰好与之相反[4]。1999年Juan Somavia在向国际劳工大会提交的报告中首次提出“体面劳动(decent work)”概念,认为高质量就业应包括劳动者有足够的收入、权益得到有效保护等内涵[5]。在国内相关研究中,刘素华将就业质量视为劳动者与生产资料结合取得报酬的具体状况的优劣程度[6]。李中建等人认为就业质量既包括与工作相关的客观条件,如工资收入、工作稳定性、劳动强度等,也包括劳动者的主观心理感受,如工作满意度、幸福感等[7]。赖德胜等人指出,高质量充分就业应具有高效性、稳定性、平衡性、发展性、丰富性等特点[8]。岳昌君认为高质量充分就业不仅在微观维度包含实现劳动者的较高薪酬、惬意环境、安全劳动等因素,也要在宏观层面满足国家需要和市场需要[9]。

通过对国内外相关文献的总结与梳理发现,在理论维度,高职毕业生高质量就业内涵应至少包含三个方面:其一,岗位能提供良好的物质保障与发展机会,拥有完善的薪酬制度与良好的工作氛围,同时岗位能够拓展职业素质和工作能力,提升高职毕业生人力资本的实现价值。其二,岗位能够满足高职毕业生的心理需求,即就业岗位不仅要满足高职毕业生在就业公平、制度公平、劳动安全、社会保障、晋升机制等方面的需求,同时也能使其在社会地位及认同感等方面得到提升。其三,岗位必须要有较高的劳动生产效率,能够适配产业结构与国家发展战略需求。

然而聚焦于现实层面,与普通本科毕业生相比,高职毕业生虽已实现“好就业”,但仍处于难言高质量就业的困境。麦可思发布的2023版就业蓝皮书显示,在薪资待遇上2022届本科生、高职毕业生平均月收入相差千余元,且在毕业三年后的月收入及薪资涨幅上高职毕业生也仍逊于普通本科生[10]。在工作稳定性上,高职毕业生的灵活就业率更高,工作更加不稳定。在行业分布上,本科生更能够在信息安全、电子科学技术、人工智能等高新技术领域取得就业机会,高职毕业生则集中于传统工业制造等领域发展。部分学者的研究也表明,在工作机会的获得上,与本科院校和层级较高的院校相比,高职毕业生进入体制内单位工作的机会明显更低[11]。在就业满意度上,高职毕业生往往难以获得与专业或学历对口的职业,拥有较低的就业满意度[12]。在发展前景方面,高职毕业生虽然能够较为容易寻得一份工作,但该岗位往往处于次要劳动力市场之中,缺乏“专属性”地位,具有较强可替代性,缺少向上社会流动的空间和机会[13]。

高职毕业生难以实现高质量充分就业,其背后折射出高职教育发展过程中面临的结构性困境与现实性难题,目前,我国的高等职业教育进入了提质培优、改革攻坚的关键阶段,面对较低的收入、较低的对口就业率、较低的工作满意度、较高的离职率等与高职毕业生就业质量相关的一系列问题,应以“双高计划”建设为契机,在厘清并把握高职毕业生高质量充分就业的时代意蕴基础上,析出影响高职毕业生高质量充分就业的现实梗阻,提升高职院校教育教学水平与治理效能,把高职毕业生培养成产业急需的高素质技术技能人才,促进其高质量充分就业,是我国高等职业教育朝向高质量内涵化发展方向迈进的根本要求和题中应有之义。

二、“双高计划”视域下高职毕业生高质量充分就业的时代意蕴

(一)实现职业教育高质量与内涵式发展的必然要求

自党的十九大报告首次提出我国经济领域已转为高质量发展阶段这一历史性论断以来,推动高质量发展的决策部署逐渐从经济领域渗透贯彻到社会发展全域,在此背景下,作为国民教育体系和人力资源开发重要组成部分的职业教育也逐步转变其发展模式。对于高职院校而言,其高质量发展的根本使命便是培养高素质技能人才,而就业就是检验高职院校是否在培养出口端完成这一根本使命的关键“试金石”。可以说,以“双高计划”建设为契机,加强高素质技能人才培养,推进高职毕业生就业质量提升,使高职毕业生在工作中实现自我、发挥社会价值,是职业教育高质量发展的重要目标及其逻辑使然。高职毕业生高质量充分就业不仅彰显了教育社会性的本质属性,深刻阐释了马克思主义教育理论中教育同生产劳动结合是培养全面发展的人的唯一方法的基本观点,而且以更加充分、更高质量的就业为支撑扩大中等收入群体,有利于释放内需潜力,为经济社会的健康发展提供持续性动能。同时,当高职毕业生的就业质量提升至不低于普通本科毕业生的水平时,将有力印证职业教育与普通教育“不同类型、同等重要”的价值定位。此外,高职毕业生就业质量的提高所带来收入的提高和社会地位的跃迁也有益于在社会层面营造弘扬劳动精神、重视职教发展的良好风尚。

(二)对于科技革命与产业结构转型升级的现实回应

当下以人工智能、物联网技术等为代表的新兴信息技术产业在对传统行业与实体经济的组织运行形态进行解构与重组的同时,也推动着我国产业结构在全球产业价值链中由“低端”向“中高端”的转型升级,创造了技术导向的高端就业岗位的供给增量。麦可思发布的2023版就业蓝皮书显示,以大数据、信息安全、信息工程等为代表的行业不仅岗位供给较多,而且其薪酬也远高于其他专业。但值得注意的是,技术的进步与产业的变革在需求侧对就业造成“吹风效应”,不仅会给就业市场带来增量,同时也会带来变量,即一方面新型产业、高端制造业存在人才需求增加、用工短缺的问题,另一方面,中低端就业岗位需求减少,中低技能劳动者就业困难加剧,就业市场结构性矛盾突出,两极分化现象严重。在面对国家产业经济结构调整布局,实现科技强国战略的主体性需求时,高职院校通过落实“双高计划”的政策意涵,优化专业结构与教育治理结构,深化工学结合、产教融合、校企合作,打造与产业结构要素融合的高水平专业群,推进复合型技术技能人才培养模式,帮助学生成为基础理论知识扎实、技术技能过硬、具有严谨敬业专注精神品质的高素质人才,以匹配就业市场需求端渐进性、结构性的转型趋势,实现高职毕业生高质量充分就业,在本质上是对科学技术更新迭代与产业转型升级所带来机遇与挑战的现实回应。

(三)满足高职毕业生社会阶层流动诉求的价值归旨

高等教育加大了向上流动的机会,证明了教育对社会地位获得与实现社会阶层流动诉求的促进作用[14]。从社会分视角来看,对于个体而言,其接受高等教育的主要目的无外乎是通过职业获得,实现向更高层次流动。但长久以来,由于我国大学分流的制度设计,相较于普通教育,职业教育的回报率明显偏低,二者间的关系更像是一种等级教育而非类型教育,普职教育分流俨然成为了制度安排框架下的社会分层机制,这使得高职教育难以有效承担起帮助毕业生实现个体价值与社会阶层跃迁方面的功能。同时,也正是长期以来高职毕业生难以通过职业教育实现向社会中上层流动,影响了学生和家长对于接受何种教育的选择,导致在社会层面对于高职教育地位和声望的负面认知,造成了高职教育“好就业、难招生”这一吊诡现象。基于此,以“双高计划”建设为契机,一方面,通过建设高水平高职学校提升学校办学层次,授予高职毕业生职业本科的学历与文凭;另一方面,通过打造高水平专业群、打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台,对高职毕业生增才赋能,以实现高职毕业生高质量充分就业,增强高职教育社会分层和社会流动中的正向功能,满足高职毕业生借由高职教育这一路径实现社会阶层流动的价值归旨。

三、“双高计划”视域下高职毕业生高质量充分就业的现实梗阻

(一)专业设置:学科的盲目建设与产业发展需求间的供需错配

专业定位是高职院校把握专业人才培养目标和培养方向以提高学生岗位适切性的基础,同时专业也是高职毕业生职业获得的支撑与锚点。尽管《教育部关于全面提高职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)明确指出“高等职业教育要以就业为导向,服务区域经济和社会发展的需要……有针对地调整和设置专业”,但在现实中,诸多学者的研究表明[15][16][17],高职院校学科设置与专业建设脱嵌于区域产业结构已经成为了一个普遍性的问题。一方面,部分高职院校未能正确领会“双高计划”政策内涵,为了追求短期效益,在自身办学资源和办学经验有限的情况下,以本科院校为模仿对象,盲目开设所谓热门专业,造成其与本科院校专业重复建设、学科设置趋同;另一方面,部分高职院校在专业建设时,贪大求全、追新求高,罔顾自身所处区域的产业发展。在专业建设上对本科院校盲目竞争与效仿,不仅会摒弃职业教育自身的办学特色与定位,而且盲目发展建设的学科规模会挤占原本专业的资源配置空间,造成教育资源分散,出现优势专业不优、弱势专业更弱的局面。职业教育亦是与区域产业发展联系最为紧密的教育类型,高职院校的人才培养质量如何正是取决于其专业设置、学科建设与区域战略性新兴产业发展的耦合程度。职业教育培养的人才结构长期偏离区域产业的需求,学生毕业后无法运用所学的知识与技能去推动当地经济社会的发展,这样的专业也就失去了其应有的社会价值,毕业生也难以实现高质量充分就业。

(二)人才培养:企业逐利取向与高职院校公益性导向间的价值互斥

教育家陶行知曾言:“不运用社会的力量,便是无能的教育;不了解社会的需求,便是盲目的教育。”[18]“双高计划”中也明确指出要“创新高等职业教育与产业融合发展的运行模式”,于高职教育而言,在人才培育环节强化校企合作,促进产教深度融合无疑会构筑双赢的教育生态。理想化视角下的校企合作,高职院校与企业互为重要利益的相关者,双方价值耦合,结成“命运共同体”,建立校企“双主体”协同育人机制,将职业教育内化到经济增长与产业链条发展过程之中,在培养高素质应用型人才的同时,也推动企业技术创新,加快产业转型升级。于学生而言,校企深度合作可以使其接触真实的就业环境、了解自身的职业兴趣,掌握相关的技能和实践实训经验,为未来就业打下良好基础;于高职院校而言,可以使其把握产业发展脉络和科技发展趋势,学习借鉴企业先进经验理念,并将其借鉴到办学中,创新教学模式和方法;于企业而言,可以吸纳优秀毕业生、满足用人需求,增强市场竞争力。但聚焦于具体实践,校企合作过程中“校热企冷”“半途而废”等现象屡见不鲜,双方合作中冷热不均的根源在于,高职院校在积极推进校企合作时,秉持教育的公益性原则,以实现社会效益最大化为导向,而企业在推进校企合作过程中以追求资本增值为原则,以实现自身利益最大化为取向,并对可能发生的成本、收益和可能面临的风险进行评估,如果在合作过程中,企业得不到收益,甚至存在亏损可能,企业便无法与学校进行持久合作。由于校企双方的目标存在天然的互斥与价值背离,且缺乏政策的明确规制与激励,企业的利益与诉求得不到保护,久而久之积极性就会受到打击,校企合作便难以为继。