高职教育生态可持续发展的内涵特征与评价指标体系构建

作者: 宋杰 李小球 刘蓉

摘 要 高职教育生态可持续发展理念强调高职教育系统中各要素的有机整合,以人为本、生态调适、和谐共生、可持续发展为其内涵要义,结构层面系统性、目标层面双向保障性、行动层面协同性为其基本特征。根据“承载力—支持力—吸引力—延续力—发展力”(CSAED)模型,可从高职教育环境质量有效改善、规模增长适度增强、资源结构不断优化、产出价值充分发挥、投入活力显著提升五个方面构建高职教育生态可持续发展的评价指标体系。基于中部六省高职教育质量年报数据,对各地区高职教育生态可持续发展情况进行综合分析,为各地区高职教育生态可持续发展评价提供基础理论支持与实践应用指导。

关键词 高职教育;生态可持续发展;评价指标体系;中部六省

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)12-0060-08

一、问题提出

党的二十大报告指出,“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”[1][2]。高职教育体系与政治、经济、社会、科技、文化等外部生态环境紧密相关,是构建教育、科技、人才“三位一体”发展格局的关键环节。通过实现高职教育生态可持续发展,能促使高职教育发展形态的有效改善与规模质量的整体优化,保证高职教育规模增长效益性,维持高职教育资源结构适应性,保障高职教育环境质量协调性,实现高职教育投入产出价值包容性。高职教育生态可持续发展,意味着高职教育与经济社会的协同互动,能为经济社会可持续发展提供技术支撑与技能人才支持。

国外高职教育生态可持续发展相关研究起步较早,主要关注于高职教育生态系统、高技能人才生态系统等方面的基础理论分析和综合评价研究。约翰(John)等在职业教育与培训改革研究中构建了技能生态系统评价模型[3];弗里奇(Frietsch)等将高技能人才培育与国家创新生态系统进行关联分析[4]。当前,高职教育生态可持续发展相关研究也受到国内学者的密切关注,研究内容主要集中在高职教育生态系统、高职教育生态环境与可持续发展、高职教育生态位等领域。在高职教育生态系统研究方面,王全旺等从高职教育质量生态系统视角切入,探讨了高职教育质量个体间的竞争水平,解析协同进化程度[5];胡立提出了以就业质量为核心的就业生态评价体系[6];钱海军探究了珠澳高职教育生态系统的层次结构、形式结构、专业结构和区域结构[7];高平阐述了高职教育创业教育生态系统及基本构成[8]。在高职教育生态环境与可持续发展研究方面,张健解析了高职教育偏离生态环境的问题,提出促进高职教育可持续发展的对策[9];周建松提出了探索和建立高职教育可持续发展生态[10];翟国静等构建了高等职业教育生态可持续发展的理论框架[11];龚群英解析了高职教育系统涉及的经济、制度、文化三大生态环境的内涵特征与关键要素[12];欧阳璐璐基于ANP模糊评价方法构建了“两型”校园建设绩效评价模型[13]。在高职教育生态位研究方面,欧阳旻构建了生态位视角下的高职院校科研能力评价指标体系[14];宫峰等指出高职院校要从空间、时间、质量、规模、资源生态发展中提升生态位[15];董鸿安等研究了浙江6所高水平高职院校在技能人才培养能力提升、办学条件改善、师资队伍整体建设、社会服务优化子系统上的生态位宽度与竞争力生态位扩充压缩状态[16]。

国内外高职教育生态可持续发展相关理论分析与实践应用均取得显著的研究成果,具有一定的指导价值,但尚未形成成熟的高职教育生态可持续发展评价理论体系与应用方法。在理论研究上,高职教育生态可持续发展多维度理论探寻、对关键要素和调控指标的深度解析需要加强系统化研究;在实证分析上,关于高职教育生态可持续发展评价体系构建及综合评价以定性研究居多,定量化评价方法仍处于探索阶段且实证研究较少。鉴于此,本文尝试厘清高职教育生态可持续发展的内涵要义与基本特征,依托“承载力—支持力—吸引力—延续力—发展力”(CSAED)模型框架,构建评价指标体系,结合中部六省高职教育质量年报数据,对各地区高职教育生态可持续发展水平进行综合分析,以期为各地区高职教育生态可持续发展评价提供基础理论支持与实践应用指导。

二、高职教育生态可持续发展的内涵特征

(一)高职教育生态可持续发展的内涵要义

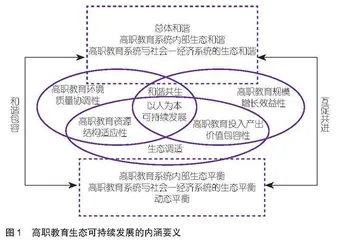

高职教育生态可持续发展是以高职教育服务区域经济和社会协调发展为根本任务,以构建和谐共生的高职教育生态环境为运行条件,以提升高职教育主体的生态互动性为核心表征,实现高职教育规模增长效应性、高职教育资源结构适应性、高职教育环境质量协调性、高职教育投入产出价值包容性的协同联动以及培养可持续发展的技术技能人才的目标。其内涵要义表现为以人为本、生态调适、和谐共生、可持续发展,见图1。

1.以人为本

高职教育生态可持续发展的最终落脚点在于培养可持续发展的高技术技能人才,实现高职教育的终极功能——人的素质提升与可持续发展。在高职教育生态可持续发展过程中,以人为本是其核心表现。可持续发展的高职教育强调人的主体能动性,所培养的学生能有效进行自我教育,学会关心社会与承担责任,关心生态环境及自身可持续发展,从而实现高职教育的整体功能。

2.生态调适

生态调适是高职教育生态可持续发展的基本形态,意味着高职教育系统内外生态环境保持动态平衡。这种平衡是匹配适应、动态调节、包容协调的综合性作用结果,对内是高职教育系统内部各要素自我调节与自我适应的韧性治理表现,对外是高职教育系统与经济—社会系统相适应的结果。

3.和谐共生

和谐共生是高职教育生态可持续发展的运行归宿,主要体现在挖掘高职教育系统各层次结构的有序性,确保各功能体系发挥的整体稳定性,实现各构成要素正常运行的和谐性。营造高职教育生态的和谐共生,应是创设高职教育系统内部各要素包容互动,推进高职教育系统与外部生态环境的和谐发展,实现高职教育系统内外部各要素的有机整合、互促共生。

4.可持续发展

要实现高职教育规模增长效益性推进、高职教育资源结构适应性维持、高职教育环境质量协调性保障、高职教育投入产出价值包容性发挥的联动发展,必须与未来社会教育环境、社会需求的变化相适应,以保持高职教育发展的可持续性。高职教育系统应以生态论为指引,遵循可持续发展理念,强调高职教育制度实施的生态导向,推动高职教育在制度层面的生态合理性,促进高职教育生态系统形成高质量发展的积极变化。

(二)高职教育生态可持续发展的基本特征

1.结构层面系统性

高职教育生态可持续发展视角致力于聚焦高职教育资源环境要素间的结构性关联,探寻高职教育生态可持续发展的内在机制。高职教育结构系统性的特征主要体现在高职教育生态可持续发展体系被分解成潜在驱动、发展承压、可持续发展调控三大作用系统[17]。潜在驱动系统阐明高职教育生态可持续发展的动因;发展承压系统解释其体系中高职教育资源结构关系及产业—科技—高职教育间互动机制;可持续发展调控系统旨在监测和调控其体系各要素状况,采取相应举措进行系统调节,使之维持生态可持续发展。高职教育生态可持续发展的运行逻辑彰显于潜在驱动系统、发展承压系统、可持续发展调控系统的内涵结构与互动关系中,表现为对推进高职教育规模增长效益性、维持高职教育资源结构适应性、保障高职教育环境质量协调性、实现高职教育投入产出价值包容性的追求。

2.目标层面双向保障性

高职教育生态可持续发展追寻着数量适度性与质量有效性两个向度。高职教育的结构体系与运行质量、发展规模与增长速度既要符合地区对高职教育的合理需求,也要充分考虑地区环境对高职教育的承载容量与支持能力,监测地区资源环境各要素对高职教育提供的潜在发展容量,由此确定高职教育适宜的规模与速度。高职教育的数量适度性主要反映在高职教育生态承载力上,必须以高职教育资源合理配置为前提,通过高职教育发展规模、办学经费投入、师资队伍建设等方面资源承载的均衡发展,发挥高职教育最佳效能,实现高职教育产出价值充分化。高职教育的质量有效性提升与高职院校办学理念、专业设置、发展模式等紧密关联,主要在于促使教育生态链、学科专业链、产业运行链、技能人才培养链的有效融合。

3.行动层面协同性

高职教育生态可持续发展涉及多个单元主体(政产学研,包括政府、产业、行业企业、科创、高职教育等系统)。在高职教育生态可持续发展中,必须处理好单元主体间的关系,实现协同。在与政府部门的关系处理上,高职院校要遵循地方发展的整体性治理思维,探寻差异化特色发展路径,充分发挥高职教育的应然功能,打造高职教育赋能区域经济社会高质量发展的独特性。在对接产业系统方面,高职院校要依托产教融合发展对技能人才培养质量、结构、规模、效益的需求,通过提升专业设置前瞻性、校企合作实效性、人才培养适切性,有力地服务与支撑地区产业发展。在与行业企业的关系处理上,高职院校要创新校企合作模式,夯实校企合作、产教深度融合平台,构建产学研用一体化长效机制,促使行业企业与高职院校实现双赢发展。在科创机构层面,科创机构主要为技能人才整体培育与复合型高技能人才聚集提供科技支撑源动力。在高职院校内部关系处理上,要通过体制机制改革创新、职能职责优化调整、人事分配制度改革优化等多种方式,有效培育师生对院校的归属感,充分激发院校创新创业的能动性。

三、高职教育生态可持续发展评价指标体系

高职教育生态可持续发展体系的建构,充分体现了高职教育生态与人的发展、社会发展以及环境发展协调统一的需要,有助于提升高职教育资源投入的可持续性、高职教育发展的连续性、高职教育面对压力的韧性,促使各地高职教育事业发展与当地的经济、社会等各方面相匹配。而高职教育生态可持续发展指标体系是实现整体规划高职教育生态可持续发展体系的重要组成部分。

(一)评价模型构建

基于高职教育生态可持续发展的内涵要义、基本特征,结合制约高职教育系统健康发展的问题[18],根据城市生态系统健康评价体系,可将高职教育生态可持续发展的功能归纳为“承载力—支持力—吸引力—延续力—发展力”(CSAED)模型[19],包括5个功能子体系,见图2。

(二)评价指标体系构成

基于高职教育生态可持续发展评价相关研究成果与高职教育生态评价专家建议,根据高职教育生态可持续发展CSAED功能特征,划分承载力、支持力、吸引力、延续力与发展力五个子体系,得到高职教育生态可持续发展评价框架及其子体系评价指标构成,见表1。

承载力体系的功能表现为高职教育环境质量显著改善,主要体现在课程教学能力的不断完善与综合表现的适度优化、教书育人整体质量的有效提升、管理与服务学生工作环境的稳步改善等层面,选取8个单项指标构成承载力评价指标体系。支持力体系的功能表现为高职教育规模增长适度增强,主要体现在高职教育办学规模与基础条件的扎实巩固、学生充分就业和创新创业整体质量的稳步提升、校企合作产教深度融合的有力推进三个层面,选取16个单项指标构成支持力评价指标体系。吸引力体系的功能表现为高职教育资源结构优化调整,主要体现在师资队伍建设的有效提升及师资结构体系的优化配置、教育资源需求的充分满足与教学条件的持续完善等层面,选取7个单项指标构成吸引力评价指标体系。延续力体系的功能表现为高职教育产出价值有效发挥,主要体现在专业技术服务的做大做强、科技创新服务的做精做深、社会培训服务的持续优化等层面,选取11个单项指标构成延续力评价指标体系。发展力体系的功能表现为高职教育投入效益充分提升,主要体现在经费投入的保障支持、师资力量的整体培育、国际影响力和作用效果的不断扩大等层面,选取14个单项指标构成发展力评价指标体系。

四、应用高职教育生态可持续发展评价指标体系对中部六省的综合评价

(一)CSAED体系的构成