选择职业教育还是普通教育?

作者: 徐菁

摘 要 选择职业教育还是普通教育,不仅是个人教育的重要选择,也是国家教育结构改革的重要依据。基于CGSS混合截面数据的研究发现:在中等教育阶段,职业教育更能提升劳动者的收入和就业质量,其收入约比中等普通教育高7.46%,且农村户籍和家庭处于较低阶层的弱势群体更多的从中等职业教育中获益;而在高等教育阶段,职业教育劳动者的收入比普通教育低28.7%。但从普职教育相对回报的历史演变来看,中等职业教育的收入优势随着出生年代的推移不断下降;而高等职业教育的收入劣势不断缩小,甚至出现反超高等普通教育之势。因此,可将高等职业教育作为发展重点,建立“双轨制”的教育体系,促进我国教育事业高质量发展。

关键词 职业教育;普通教育;收入水平;就业质量;代际流动

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)12-0051-09

一、问题提出

近年来,职业教育发展受到政策层面的高度关注。2019年1月24日,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》;同年5月8日,教育部发布《高职扩招专项工作实施方案》;2020年,教育部印发《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》;2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,一系列政策举措表明了我国高质量发展职业教育的决心。1999年,我国进入高等教育扩招时代,这一轮教育扩张帮助我国建成了全球最大规模的高等教育体系,却造成了“重学历、轻技能”的教育结构,劳动力市场出现了“大学生就业难”和“高级蓝领稀缺”并存的现象。

那么,在过去几十年中,相比于普通教育,职业教育的相对收入水平和就业质量究竟如何?两者间的差异又是如何随着时间而推移演化的?对这一问题的回答不仅是我国职业教育质量的直接体现,也可为我国未来教育结构调整优化提供理论依据。针对以上现实问题,本文在梳理普职教育相对回报率相关文献的基础上,借助中国综合社会调查(CGSS)的混合截面数据,考察各阶段职业教育相对于同阶段普通教育对个人收入及就业质量的影响;并进一步进行分户籍、分家庭阶层、分出生年代的异质性检验,考察各阶段职业教育的相对回报率如何随着劳动力的户籍、家庭背景和出生年代发生变化。最后,基于研究结论,对我国未来职业教育改革方向提出政策建议。

二、文献综述

自1960年舒尔茨(Schultz)提出人力资本理论以来,人力资本对个人收入和就业的影响便受到教育学和经济学的广泛关注。教育作为个人积累人力资本的重要手段,在衡量教育对个人收入的提升作用时,国内外许多学者都采用明瑟(Mincer)[1]提出的“明瑟方法”来估计各类教育收益率。职业教育作为一种教育类型,其收益率的衡量也吸引了众多学者关注。王海港等提出,职业培训对农村居民的非农收入具有显著促进作用,且对于那些现实中未参加职业培训的人,职业教育的边际收益超过那些已经参加职业培训的个体[2]。程名望的实证研究发现,对贫困人口而言,受职业教育比例每增加1%,绝对贫困户和相对贫困户的年均纯收入分别增加6.66%和7.31%[3]。

但在现实中,人们往往面临排他性的教育类型选择:是接受职业教育还是普通教育?接受哪种教育的收入更高、就业质量更好?针对这一问题,在理论层面,学界常将职业教育和普通教育作为专用性人力资本和通用性人力资本进行比较。一些研究认为,职业教育教授劳动者专用性技能,使其可以与某一职业快速匹配并适应岗位,从而获得更高的劳动效率[4]。特别是当职业教育劳动者从事的职业与教育内容匹配时,职业教育的回报率更高[5]。但另一派的观点却认为,专用性人力资本难以在不同行业、不同企业甚至不同岗位上切换,从而造成了个人职业选择的局限性,导致其收益率低于通用性人力资本,特别是在技术大幅度变革的背景下,可能导致职业教育所积累的专用性人力资本快速贬值[6][7]。而普通教育为劳动者提供更具通用性的人力资本,能更好地应对劳动力市场需求的不确定性,从而获得更多的职业选择权[8]。虽然职业教育可以提高劳动者的短期就业率和生产率,但可能导致劳动者丧失获得高收入的工作机会[9],进一步地,可能使得受教育者难以跨越职业阶层,降低社会的代际流动概率[10]。

如上所述,职业教育所积累的专用性人力资本在影响劳动者的收入和就业方面具有两面性,当前关于普职教育回报率比较的实证研究也未达成统一的结论。在国外,基于美国三个城市的数据展开的实证研究发现,中等职业教育的回报率高于普通高中,但两者间的差距随着工作年限的增加而缩小[11]。特罗斯特(Trost)和李(Lee)发现,职业高中更多地提升了男性收入[12];而霍伦贝克(Hollenbeck)却认为女性更多地从中等职业教育中获益[13]。但萨卡罗普洛斯(Psacharopoulos)发现,普通教育的平均回报率约为16%,而职业教育仅为12%[14]。在国内,褚建芳等基于1992年企业调查数据的研究表明,职业教育的收益率高于基础教育[15]。周亚虹等发现,在农村有职业教育背景成员的家庭年均收入水平比没有职业教育成员的家庭高出1220元,但并未明确区别没有职业教育成员家庭的教育水平和教育结构[16]。但陈伟和乌尼日其其格[17]、梁彦[18]的研究却显示,早期我国中职教育的收益率高于普通教育,而近年来已不具备显著优势。王奕俊等发现相比于普通教育,职业教育并不具有明显优势,但也不存在劣势[19]。

还有一些研究认为普职教育的相对回报受到其他因素的影响。祁占勇和谢金辰提出,不同阶段的职业教育和普通教育的收益率比较可能存在不同结果[20]。一些研究[21][22]认为两类教育的收益率受到生命周期和职业周期的影响:在职业生涯的初期,职业教育的回报率更高,但随着工作年限的增加,普通教育的回报率增速将高于职业教育。此外,专用性人力资本的贬值速度也将随着劳动者年龄的增加而增快[23]。最后,普职教育相对回报还受到职业匹配程度的影响,只有当工作岗位与教育背景相匹配时,职业教育劳动者在收入方面才具有优势[24]。

综上所述,已有文献关于普职教育相对收益率的研究已取得丰硕成果,但仍存在可丰富和拓展的空间,本文主要在以下几个方面有所推进。首先,当前国内关于普职教育收益率对比的研究大多集中在中等教育层面,较少考察高等教育阶段的差异。显然,高等职业教育是职业教育的重要组成部分,也是为国家培育高端技能人才的重要场所,本文将同时考察所有层次职业教育对收入和就业质量的影响。中等职业教育和高等职业教育虽同为职业教育,但存在层次上的区别,作为一个整体与普通教育进行对比可能存在研究结论模糊不清的风险,因此我们将中等和高等职业教育加以区别,分别比较两者与同阶段普通教育的回报率。其次,我国教育结构在过去几十年间发生了巨大变化,特别是1999年的高校扩招政策,深刻改变了我国的教育结构和教育评价体系,进而也对不同类型、不同层次的教育回报率及其相对关系产生了影响。因此,本文将进行分出生队列的研究,使我们得以了解不同阶段普职教育的相对收益率如何随着年代推移而改变,并试图剖析这些变革的内在动因。最后,在实证细节方面,许多研究在估算教育回报率时并未对样本的地区固定效应和出生年份固定效应进行控制,而就业地区和个人出生年代无疑会对个人的教育选择和收入水平发生影响,可能造成回归系数的偏误。因此,本文在计量模型中,对地区和出生年份的固定效应进行双控制,以提升回归结果的可靠性。

三、数据来源与实证模型设定

(一)数据来源

本文利用中国综合社会调查数据库(以下简称CGSS),考察相对于普通教育,各阶段的职业教育是否更有助于提升劳动者的收入水平和就业质量。为增加样本量从而提高数据分析的可靠性,综合考虑数据和样本指标的可得性后,文章选取CGSS2003年、2008年、2010年、2011年、2012年、2013年、2015年和2017年的调查数据,共同构成混合截面数据。保留已完成学业且年龄超过16岁的个体,形成本研究的数据样本,以更真实地反映个体的收入和就业情况。

(二)模型设定

本文在教育经济学中常用的明瑟方法的基础上,添加相应控制变量,构建如下模型考察相对于同阶段的普通教育,中等职业教育和高等职业教育对个人收入的影响①:

Yi,j,t=α+β1Midvoci,j,t+β2Xi,j,t+μj+λt+εi,j,t (1)

Yi,j,t=α+β1Highvoci,j,t+β2Xi,j,t+μj+λt+εi,j,t (2)

其中,i表示个人、j表示样本所在省份、t表示个体出生年份,Yi,j,t为被解释变量。选取Incomei,j,t表示个人调查年份前一年收入的对数,用以反映个人的收入情况;选取个人职业的国际社会经济地位指数ISEIi,j,t、用人单位是否为个人缴纳社会保险Insi,j,t(包括城市基本医疗保险、新型农村合作医疗保险、公费医疗、商业性医疗保险、城市基本养老保险、农村基本养老保险、商业性养老保险)、用人单位是否与个人签订劳动合同Contracti,j,t、自评社会阶层Leveli,j,t以及个人职业地位是否相对其父辈发生向上流动Mobilityi,j,t五个指标,反映除收入以外的就业质量。

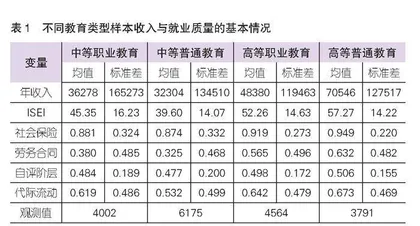

核心解释变量方面,在模型(1)中,考察中等教育阶段职业教育相对于普通教育对个人收入和就业质量的影响,核心解释变量为Midvoci,j,t;在模型(2)中,Highvoci,j,t表示个人是接受了高等职业教育还是高等普通教育。在确定样本的教育类型时,以最高受教育程度定义个人的教育类型。如果个人最高受教育程度为职业高中、中专或技校,则判定该样本的教育类型为中等职业教育;若个人的最高受教育程度为普通高中,则认为该样本的教育类型为中等普通教育,分别为Midvoci,j,t赋值1和0,获得子样本4002个和6175个。如果个人的最高受教育程度为大学专科(成人高等教育/正规高等教育)和大学本科(成人高等教育/正规高等教育),则分别为Highvoci,j,t赋值1和0,分别包含4564个和3791个子样本。表1显示了不同教育群体收入和就业质量的基本情况。

在表1中,对比中等职业教育和中等普通教育群体的收入和就业质量,不难发现,如果个人的学历停留在中等教育阶段,那么接受职业教育比接受普通教育能获得更高的收入和更好的就业质量。具体而言,中等职业教育群体的年均收入水平为36278元,比中等普通教育群体的年均收入(32304元)高出约12.30%;但从标准差来看,接受中等职业教育后收入的标准差大于中等普通教育,也就是说,接受中等职业教育后,个人收入的不确定性可能更高。对比中等教育阶段接受不同类型教育群体的就业质量也容易看出,拥有中等职业教育背景的个体在职业ISEI、缴纳社会保险、签订劳务合同、自评阶层和相对父辈发生向上代际流动的概率均高于中等普通教育。而在高等教育阶段,接受职业教育的群体平均收入和就业质量普遍低于普通教育群体:完成高等职业教育的群体平均年收入约为48380元,比大学本科群体年均收入(70546元)低31.42%;而且,高等职业教育背景的个人职业ISEI、社会保险缴纳率、劳动合同签订率、自评阶层和相对父辈向上流动的概率均低于大学本科样本。且从标准差看,接受高等职业教育后收入的标准差小于高等普通教育,而就业质量的标准差大于高等普通教育,说明接受高等职业教育的群体的收入不确定性相对较小,但就业质量的不确定性更高。

另外,可以看出,不论是职业教育还是普通教育,当教育层次上升时,都能有效提高收入和就业质量。以收入为例,在职业教育通道中,从中等职业教育升至高等职业教育,收入水平增加了33.36%。在普通教育维度,接受高等普通教育的群体收入水平更是中等普通教育的2.18倍,表明教育层次的提升大幅增加了收入水平,在一定程度上反驳了“读书无用论”。特别是在普通教育中,教育层次对收入和就业质量的提升更为重要。