职业本科学前教育专业实践教学增值性评价的内涵意蕴与实施路径

作者: 杨海华 栾松霞 宋怡宁

摘 要 学前教师队伍建设是学前教育高质量发展的前提保障,是推进教育现代化的重要力量。当前,学前教育师资队伍素质层次不齐,难以满足人民群众对优质学前教育的需求和期望。实践教学是培养学前教育师资的重要教学方式,通过开展好实践教学评价可促进实践教学质量的提升。然而现行的职业本科学前教育专业实践教学评价存在评价内容外显化、评价标准统一化、评价主体单一化等问题。遵循学前教育专业实践教学的过程性和幼师生的差异性,将增值性评价引入职业本科学前教育实践教学评价,并提出以下实施路径:全面树立学生中心的增值性评价理念;积极构建以发展为导向的增值性评价指标体系;科学设置个性化的增值性评价标准;系统确定全面多元的增值性评价主体。

关键词 职业本科;学前教育;实践教学;增值性评价

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)020-0073-07

作者简介

杨海华(1981- ),男,苏州城市学院马克思主义学院教授,教育学博士(苏州,215104);栾松霞(1998- ),女,盐城市康居路初级中学教师;宋怡宁,澳门城市大学博士研究生

基金项目

江苏省教育科学“十三五”规划重点资助课题“基于CIPP的学前教育专业人才培养评价模型及改进策略研究”(C-a/2020/03/01),主持人:杨海华

2019年国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》指出,“职业教育与普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位,要完善高层次应用型人才培养体系,开展本科层次职业教育试点”[1]。同年,国家公布了第一批共15所职业本科试点院校,标志着职业本科教育正式拉开了序幕。随着我国学前教育行动计划的深入实施,社会对高层次幼儿教师的需求逐年增加,开展学前教育专业本科层次的职业教育无疑是适应学前教育发展需求的重要举措,也是提升幼儿教师素养的重要途径。职业教育类型定位下本科学前教育专业旨在培养高层次和高素质的幼儿教育专业人才,提高人才培养质量的关键在于实施好实践教学,但针对实践教学开展情况,需要做好实践教学的科学评价工作。当前,我国传统的教学评价主要以终结性评价为主,传统滞后的实践教学评价理念和方式制约着实践教学质量的提升。2020年10月,国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》(以下简称《评价总体方案》),提出改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价[2],旨在扭转不科学的评价理念和导向。增值性评价是一种关注学生动态发展过程的评价方式,具有过程性、发展性、差异性等特征。因此,职业本科学前教育专业实践教学评价引入增值性评价,以学生是否实现“增值”作为评判职业本科学前教育专业实践教学成效的标准,有利于促进职业本科学前教育专业实践教学质量的提升。

一、职业本科学前教育专业实践教学评价的内涵界定与现实审思

(一)职业本科学前教育专业的内涵

作为为社会培养高素质、高层次技术技能人才的教育类型,我国高等职业教育已经形成涵盖专科、本科、硕士、博士四个层次相对完整的人才培养体系。职业本科,或本科高职,都是“本科层次高等职业教育”的简称,虽然称谓不同,但实质都属于高等职业教育范畴。职业本科是高职专科的延伸,致力于应用型人才的培养,要求学生既要具备一定的理论知识,又要具备较强的实践能力。职业本科与普通本科在教育体系中属于同一层次,但在类型上存在差异;职业本科与高职专科类型一致,但在层次上存在差异。一方面,较之普通本科教育,职业本科培养的应用型人才具有较强的动手能力,能够快速分析与准确处理生产过程中遇到的技术问题;另一方面,较之专科教育,职业本科培养的应用型人才具备更为深厚的专业理论知识,不仅专业能力强,而且创新能力更强[3]。因此,职业本科学前教育专业应将培养应用型人才作为根本宗旨,着重培养学生的知识应用能力,在满足学前教育人才缺口的同时,提高人才的培养层次及能力素质。

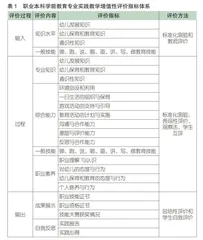

(二)职业本科学前教育专业实践教学评价的维度

教学质量评价是对教学工作质量所作的测量、分析和评定,它以参与教学活动的教师、学生、教学目标、教学内容、教学方法、教学设备、场地和事件等因素有机结合的过程和结果为评价对象,是对教学活动的整体功能所作的评价[4]。职业本科学前教育专业实践教学评价主要包含两个维度。一方面,从宏观层面审视,职业本科学前教育专业实践教学评价旨在构建实践教学评价体系:第一,从教育理念出发,基于OBE教育理念,遵循“反向设计,正向实施”原则,由社会需求确定评价标准,依据评价标准设置评价内容,由评价内容选择评价方式,最终形成评价体系。反向类推,确定实践教学评价体系由评价原则与标准、评价内容、评价主体、评价方式四个部分组成[5]。基于利益相关者理论,通过遴选利益相关者确定评价主体,依据评价主体诉求确定评价内容,结合利益相关者特性选择评价方式,从评价主体、评价内容、评价方式等方面构建实践教学评价体系。第二,从教育过程出发,基于CIPP评价模式,从目标评价、方案评价、过程评价、效果评价四个维度构建实践教学评价体系,设置二级评价指标,科学合理评价实践教学质量,将实践教学全过程均纳入评价范围。综上所述,一项完整的教育评价体系是由评价主体、评价客体、评价目的、评价理念、评价标准、评价指标、评价数据等一系列环节和要素组成的完整链。本研究围绕教育评价改革的评价主体、评价内容、评价标准三个维度来构建职业本科学前教育专业实践教学评价体系。另一方面,就微观层面而言,职业本科学前教育专业实践教学评价应对其专业实践教学质量的评价内容予以澄明。职业本科学前教育专业实践教学评价内容包括三个部分:一是实践育人条件部分,主要包括设备、基地、师资等;二是实践育人过程部分,主要包括育人内容、实践管理等;三是实践育人效果部分,主要包括学生能力素质增值、学生满意度、用人单位满意度等。职业本科学前教育专业实践教学评价的内容非常宽泛,包括教学目标、课程、教学资源、实施条件、学生的学习效果、教师的教学水平和能力等。本研究所指职业本科学前教育专业实践教学评价主要是对幼师生的学习效果进行评价研究,学习效果是指幼师生在经过实践教学活动后其专业理论知识、知识应用能力及综合素质等方面的变化,涵盖实践教学前、实践教学中、实践教学后全过程,更有利于全面反映职业本科学前教育专业实践教学质量。

(三)职业本科学前教育专业实践教学评价的现实审思

2011年,我国实施学前教育第一期三年行动计划,学前教育坐上发展“快班车”,高职专科层次培养的幼师生占据了学前教育的半壁江山。然而,高职专科培养的幼师生已不能满足当前学前教育行业对人才的需求,幼师生的培养质量和层次成为学前教育普惠发展的瓶颈,职业教育学前教育专业人才培养层次亟待上移,发展职业本科层次的学前教育势在必行。目前,我国职业本科教育试点工作刚刚开始,科学系统的实践教学评价体系尚未形成,对实践教学质量的评价仍沿用传统理论教学评价的做法。因此,基于实践教学评价体系构建的解析,从评价内容,评价标准、评价主体三个维度分析职业本科学前教育专业实践教学评价现状。

首先,当前职业本科学前教育专业实践教学评价内容过于注重学生实践的外在表现,忽视学生的内涵发展。现行的职业本科学前教育专业实践教学评价只关注实践教学结束时学生对知识技能的掌握情况、学生完成实习报告等情况,仅以学生的出勤率、最终考核成绩作为评价的主体内容。例如,在“教育活动与设计”实训课中,教师只将学生撰写的教案作为评价内容,对于实践教学过程中学生遇到的困难、取得的进步、情感态度、适应性关注较少,这样的评价内容有悖于以生为本的教育理念,评价只注重学生的外在表象,而忽视学生的内涵发展。其次,职业本科学前教育专业实践教学评价标准追求统一,忽视了学生的差异化发展。一方面,评价标准注重规范绝对值,以分数作为评价学生等级的唯一标准。职业本科学前教育专业实践教学仍沿用比较传统的见(实)习日记、见(实)习报告、见(实)习表现评定表等材料来给学生评定成绩。分数成为评判学生的唯一标准,终结性评价成为唯一评价方式[6]。另一方面,评价指标比较笼统,缺乏准确性。虽然学前教育专业实践教学配有教学大纲,但教学大纲只起到目标指引作用,对学生在实践过程中各方面的表现缺乏具体的评价标准和评价指标。最后,职业本科学前教育专业实践教学评价主体单一化问题突出。目前,学前教育专业实践主要由任课教师或实习指导教师进行评价,缺乏校外幼儿园管理者和专家的评价、学生之间的互评以及学生的自我评价等。评价主体单一也是阻碍学生差异化发展的重要原因,单一的评价主体主观臆断性较强,难以全面客观反映学生学习效果。

综上所述,现行职业本科学前教育专业实践教学评价存在的评价内容外显化、评价标准统一化、评价主体单一化等问题,都将阻碍职业本科学前教育专业实践教学质量和幼师生职业素养的提高。正因如此,基于增值性评价理念构建职业本科学前教育专业实践教学评价体系,必将促进实践教学与真实岗位的无缝对接,以及幼师生的专业发展。

二、增值性评价的溯源应用、意蕴内涵与其理论适切性分析

(一)增值性评价的理论溯源及其应用研究

从教育领域来看,国外增值性评价发展大致可以分为三个阶段。第一阶段是诞生阶段,20世纪60年代,以“科尔曼报告”为起点,以学生进步程度为核心的学校绩效评价新体系启动,催生了学校效能增值性评价的出现[7]。第二阶段是发展阶段,20世纪70年代以来,增值性评价开始在欧美国家的学校评价和教师评价中得到应用[8]。1992年,哈蒙(Harmon)率先提出在美国职业教育和培训中设立增值指标开展增值性评价[9]。第三阶段是成熟阶段,21世纪增值性评价逐渐成为美国和英国职业教育评价的主流方式。职业教育增值性评价不仅局限于学生、教师、学校,面向岗位、培训项目等方面的案例不断涌现,增值性评价应用趋于多元化[10]。国内有关增值性评价的研究可以追溯到20世纪90年代的《优质学校教育》,该报告建议对学校教育质量进行增值性评价,但未引起过多关注[11]。21世纪以来,“以发展论教”的评价理念成为主流[12],增值性评价作为一种发展性评价方式逐渐受到重视。2020年《评价总体方案》出台,其中的增值性评价作为一种科学前沿的教育评价方式在国家层面得到了认可。

近年来,诸多学者尝试将增值性评价引入职业教育领域并开展相关的应用研究,国内学者多从评价理念、评价模型、评价指标等方面进行理论探讨。龙凌从重视增值性评价理念、培育多元化增值性评价主体、强化增值性评价指标要素等方面提出优化职业教育质量评估策略[13]。陈元媛等人将职业教育增值性评价模型分为分数差值模型、多元线性回归模型以及多水平分析模型[14]。纵观现有研究,增值性评价引入职业教育实践教学评价中的研究寥寥无几。

综上所述,增值性评价作为一种新的教育评价方式,是在学校效能评价研究中逐步发展起来的,它不仅代表一种新兴的教育评价方式方法,也标志着我国教育评价理念的走向。由于职业教育的多样性及专业结构的复杂性,增值性评价在职业教育领域的研究和应用还相当有限。因此,将增值性评价引入职业本科学前教育专业实践教学评价中,对充分发挥增值性评价在职业教育领域中的功能价值具有重要意义。

(二)职业本科学前教育专业实践教学增值性评价的内涵意蕴

目前,有关增值性评价的研究大致可分为学校效能增值性评价、教师增值性评价、学生增值性评价三类,本研究主要是对学生增值性评价进行探讨。要准确界定增值性评价的内涵,首先要对“增值”的概念进行梳理。“增值”被定义为成绩增值或全面增值,从而出现增值性评价的不同定义,体现为两种观点:一类是“成绩说”,增值性评价是指通过获取学生在两个及以上时间段上的学业成绩数据,利用合适的统计方法或分析模型对学生在前后不同时间点上的成绩进行分析,最终得到学生学习成绩变化的“净效应”,以衡量学生进步程度的一种评价方式[15]。哈维和格林认为“增值”是对质量的“衡量”,这里的质量是指教育经历对学生知识、能力和技能等方面的促进程度,倾向于成绩增值[16]。另一类是“全面说”,增值性评价根据一段时间内学生综合素质各项指标的增值幅度来评估学生效能[17]。序润斯认为“增值”是学生各方面素质在输出与输入对比时产生变化的部分,更倾向于全面增值[18]。两种观点的共同点都着眼于学生进步的增幅来开展评价。综合来看,“增值”是指学生在经历一段教育活动后,其知识、技能以及素质等较接受教育活动之前所获得的发展情况。职业本科学前教育专业实践教学的增值性评价综合了成绩增值及全面增值的核心要义,依据《学前教育专业认证标准》(第二级)中对幼儿师范生的毕业要求,既对学生教育理论知识、一般教育技能、综合职业能力等学业成绩方面的增值作出评价,也对学生师德、激励与评价、沟通与合作、反思与发展等综合素质的增值作出评价,主要指向人的全面发展。