协同理论视域下高职专业结构与产业结构匹配度研究

作者: 麻灵

摘 要 基于协同理论,专业结构与产业结构分别是高职系统和区域经济系统的序变量,两者的匹配促使高职系统与区域经济系统形成良性互动发展的自组织。实证研究发现:重庆市高职专业结构与产业结构还不够匹配,主要表现为专业布局失衡,第一产业对应的专业种类与数量少;专业调整失位,第二产业对应的专业滞后产业发展;专业主导失特,第三产业对应的专业趋于同质化。对此,应从专业结构与产业结构匹配主体、机制、标准和条件方面着手,构建专业设置多元主体参与体系、破除专业结构和产业结构的匹配瓶颈、制订专业结构和产业结构的匹配标准以及配置专业结构和产业结构的匹配资源,提升专业结构与产业结构匹配度。

关键词 高职教育;专业结构;产业结构;匹配度;协同理论

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)023-0030-06

高等职业教育作为与经济联系最紧密的类型教育,其目标是培养数以万计的高素质技术技能人才,为我国建设制造强国和“技能型社会”提供人才支撑。截至2021年,全国共有高等职业学校1518所,招生人数达556.72万人,占普通本专科招生人数的55.6%。但同期我国高技能人才为6000万人左右,仅占技能劳动者的30%。高技能人才缺口仍较大,尤其是在现代化水平较低的农业和支撑实体经济发展的制造业[1]。“专业设置是人才培养的重要环节,也是职业教育服务地方经济的重要接口”[2]。合理的专业结构是高职院校输出的人才结构符合产业结构的基本前提。但目前,我国高职专业结构与产业结构不契合的问题依然存在,专业结构与产业结构匹配程度较弱。因此,对高职专业结构与产业结构匹配进行研究具有重要现实意义。

一、协同理论

协同学是由德国著名物理学家赫尔曼·哈肯教授在20世纪70年代创立的一门交叉学科,主要研究“许多子系的联合作用,以产生宏观尺度上的结构和功能”[3],揭示了开放系统在与外界有物质或能量交换的情况下,如何通过内部子系统之间的协同作用,自发地从不稳定的无序状态转变为稳定的有序状态[4]。其主要包括三种理论机制:协同效应、伺服原理和自组织理论。协同效应指组成开放系统的各子系统相互协调与配合产生的集体效应,是整个开放系统形成自组织的内驱力。伺服原理主要指支配原理,即单个部分产生的序参数支配各个部分。系统中存在快变量与慢变量。但在系统演化的临界点上,通常是少数几个序参量支配其他变量的行为并决定系统整体的演化方向。自组织理论是指系统在与外界有能量或物质交换下,由于内部子系统产生的协同效应,系统将从旧结构转变到有序的新结构。协同理论汇集物理学、社会学和经济学等多学科的理论基础,具有很强的普适性,可运用于不同领域。

职业教育与经济可作为一个复杂开放系统,此系统包含高职教育、中职教育、区域经济等子系统。本文主要研究高职教育与区域经济两个子系统,通过专业结构与产业结构的匹配情况,针对存在问题提出相应对等建议促使专业与产业相适应,以促进高职教育对区域经济的支撑和区域经济支持高职教育的高质量发展。

二、专业结构与产业结构匹配分析框架

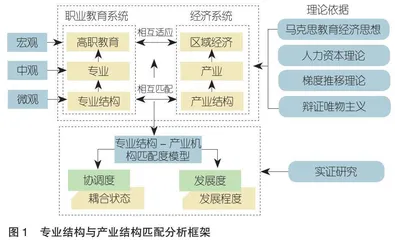

本文基于“高等职业教育为何要与区域经济相适应——两者相互适应的关键要素是什么——关键要素之间如何匹配——实证研究”的分析逻辑,结合协同理论,构建高职教育专业结构与区域经济产业结构匹配分析框架,见图1。在职业教育与经济发展的大系统中,高职教育和区域经济两个子系统相互作用和影响,通过微观层面专业结构和产业结构两个序变量的匹配,助推中观层面的专业和产业相互适应,进而促进宏观层面两个子系统协同发展并产生协同效应,驱使整个大系统形成一种稳定结构,实现功能最优化,在与外界有物质和能量交换——人才培养的条件下,使整个系统处于自组织状态。

(一)教育与经济双向制约:高等职业教育与区域经济相适应的必要性

马克思认为,教育与经济既相互作用又互相制约,两者互为前提[5]。首先,教育具有经济价值。人们可通过教育获得从事劳动的知识,对知识的运用可产生发达劳动力。教育与劳动相结合,可将一般人都能胜任的简单劳动变为经过专门培训、具有一定技术专长的复杂劳动,从而创造更多价值推动经济增长。所以“要改变一般人的本性,使他获得一定劳动部门的技能和技巧,成为发达的和专门的劳动力,就要有一定的教育和培训”[6]。其次,经济水平决定教育发展。教育的改革与发展都受到经济因素的制约。因此,教育与经济必须相互适应以达到“双赢”局面。高等职业教育作为高层次的职业教育,其主要社会价值是培养数以万计高素质技术技能人才。根据舒尔茨的人力资本理论观点,高等职业教育是将人口资源转变为巨大的人力资源,通过人力资本积累促进区域经济增长和发展。同时,“发展职业教育的主要责任在地方”[7]。这就意味着高等职业院校的办学资金主要来源于地方政府,其办学受制于区域经济发展水平。可见,高等职业教育既要适应并服务于区域经济,同时也受到区域经济发展的制约,两者只有相互适应并形成协同作用,方可促进各自和对方的良性发展。

(二)专业结构与产业结构:高等职业教育与区域经济相适应的关键要素

经济学梯度推移理论指出,“区域经济的发展取决于产业结构的状况”[8]。结构主义经济增长理论亦认为区域经济发展的根本原因在于区域内部产业结构的不断演变与升级。究其原因,产业结构的不断优化,引起产业结构内部各要素相互作用、相互适应,内部资源配置趋于合理,资源利用率得以提升,促进区域经济增长。换言之,产业结构是区域经济系统的支配变量,决定了后者的发展方向与发展效益。专业设置是高职人才培养的重要环节,其专业结构是否适应区域产业结构是衡量高职院校办学质量的关键。高职院校在进行专业设置时,必须关注和满足区域产业的需求,以产业结构为导向,科学合理规划和设置专业结构,才能确保人才培养“有销路”“销对路”。倘若专业结构不匹配,则培养的人才结构有偏差,造成劳动力结构和就业结构不合理,不能形成产业结构需求的人力资源配置结构,导致产业结构调整滞后,直接影响区域经济发展。对此,高等职业教育与区域经济相适应的关键要素是专业结构与产业结构,后者是制约和评价前者的主要因素。

(三)整体与局部:关键要素之间的匹配原理

马克思唯物辩证法认为,整体是由部分相互联系和作用组成的。当组成整体的各部分发生了局部或全部变化,整体也将发生相应的变化。当部分变成关键部分时,它的变化将决定整体性能的变化。所以,“把必要的部分从整体中离析开来进行研究是完全有必要的”[9]。据此逻辑,如若系统中的关键部分相互协调与匹配,则会使整个系统趋于合理和系统功能最佳。

(四)协调度与发展度:匹配模型及指标的选择

从已有的研究看,多数研究者选择“结构偏差”作为两者的匹配指标。但此指标仅能体现专业结构与产业结构之间的差异,未能证明两者之间的互动与发展。鉴于此,本文参考廖重斌提出的环境与经济“协调发展”模型[10]进行高职专业结构与产业结构的匹配度分析。匹配度包含协调度(X)和发展度(F)两个指标,前者表示专业结构与产业结构的互动情况,后者表示专业结构与产业结构互动发展的程度。

1.协调度的计算

协调度的计算公式如下:

其中,Xi表示第i产业结构与相关的专业结构的协调度。f(ci)和f(zi)分别表示第i产业结构的综合评价函数和第i产业对应的专业结构的综合评价函数。k为灵活系数,其值为2。f(ci)和f(zi)计算公式如式(2)、(3)所示。

其中,m和n表示产业及对应的专业分类,根据我国《三次产业划分规定》对产业的划分,m=3,n=3。ai和bi是政策系数,一般应由专家系统确定。本文同样认为区域产业结构与高职专业结构同等重要,令ai=bi=1。g和t则表示ci和zi的当前值与标准值或理想值的比例,取值在0~1之间。

2.发展度的计算

发展度需在协调度的基础上形成,其计算公式如式(4)、(5)所示。

F=√(X*T) (4)

T= f(c)+βf(z) (5)

F为发展度,T为专业结构和产业结构发展水平综合评价指数,其值主要由待定权数α和β决定。为保证F的值介于0~1之间,故设α=β=0.5。

3.协调度与发展度的等级标准

为明晰高职专业结构与区域产业结构的协调与发展程度,需给出相应的等级标准。结合廖重斌的参考标准,本文提出协调度和发展度的等级标准如表1。

三、实证分析:重庆市高职专业结构与产业结构匹配度

重庆市共有高职院校44所,是拥有高职院校数量最多的直辖市。2021年,重庆市的GDP值为27894.02亿元,排在全国第17位。高职专业结构与产业结构匹配度的提升,可促进重庆市区域经济和高职教育的良性互动发展。

(一)数据来源

本文的三次产业数据来自《2021年重庆市国民经济和社会发展统计公报》,包括第一、第二和第三产业的产值与占比。高职的专业数据来源于《教育部关于公布2021年高等职业教育专业设置备案和审批结果》。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)和国家统计局关于《三次产业划分规定》,将以上专业全部对应至相关产业。

(二)重庆市高职专业结构与产业结构的匹配结果

通过“协调发展”模型,对2021年重庆市高职专业结构与产业结构进行匹配,得出匹配结果,见表3。需说明的是,在确定g和t的值时应确定c_i和z_i的标准值或理想值。鉴于目前没有研究显示三次产业结构的最佳比例,遂参照2021年我国GDP排名第一的广东省的三次产业结构,第一产业、第二产业和第三产业的比例分别为4.0%、40.4%和55.6%。高职专业结构主要以产业结构为导向,将z_i的理想值定为重庆市2021年三次产业占比,分别为6.9%,40.1%和53%。

2021年重庆市高职专业结构与产业结构的平均协调度和平均发展度分别为0.74和0.72,对照协调度和发展度的等级标准(见表1)可知,两者处于中级协调发展状态。分别考察三次产业结构与之对应的专业结构时,则出现了第一产业与对应的专业不协调,第二、三产业和对应的专业高度协调的“两极分化”现象。

从表3可看出,第一产业与对应的专业的协调度和发展度分别为0.25和0.29,处于完全失调阶段。同时,第一产业的综合评价函数f(z1)大于第一产业对应专业的综合评价函数f(c1),说明两者处于完全失调中逆发展阶段。从经济学来讲,属于两者互动发展的衰退阶段。第二产业和第三产业与之对应的专业呈现出高协调发展状态。两者的协调度和发展度均超过了90%,且f(z2)大于f(c2),处于高协调中发展阶段。无论是第二产业还是第三产业,与之对应的专业协调系数近乎1,说明产业与专业之间耦合度非常高。但是两者的发展度都低于各自的协调度,第二产业和第三产与对应的专业发展潜能未完全释放,发展空间较大。

(三)重庆市高职专业结构与产业结构匹配的主要问题

1.专业布局失衡,第一产业对应的专业种类与数量少

2021年,重庆市高职共开设国家规定的19个专业大类、327个专业类别,占国家开设专业类别的43.95%。专业布点总数为1617个,比上年增加81个,增加了5%,专业布点数呈上升趋势。从专业类别看,重庆市高职仅开设第一产业相关的专业大类10个,占全国高职院校开设相关专业大类总数的20.83%,占重庆市高职开设专业类别总数的3.06%。第一产业急需的现代农业技术、生态农业技术、农产品流通与管理、林业智能装备应用技术和林草生态保护与修复等专业均未开设。从专业布点数看,第一产业对应的农林牧渔大类专业数为16个,仅占重庆市高职专业布点总数的0.99%。从变化趋势看,第一产业对应的专业在类别和数量上均呈下降趋势。专业类别从2021年的12个缩减为10个;其专业布点数从2016年的19个减少至2021年的16个。重庆市是一个集大城市、大农村和大山区于一体的直辖市,农村占地面积大,农村人口基数大,发展现代农业刻不容缓。《重庆市推进农业农村现代化“十四五”规划(2021-2025年)》要求,优先发展农业农村,全面推进乡村振兴,着力实现农业农村现代化。但从第一产业和对应的专业匹配情况来看,重庆市第一产业对应的专业在类别和布点数量上都偏少。专业布局呈现“一产少,二产三产多”的“贫富差距”,导致第一产业与对应的专业呈中度失调逆中发展状态,进一步加剧了第一产业的人才供需侧矛盾,阻碍重庆市农业农村现代化建设。