高职大学生欢迎的思政“金课”长什么样:基于探索性案例的组态研究

作者: 夏天添 蔡安 王慧 刘清林

作者简介

夏天添(1989- ),男,江西科技学院副教授,云南师范大学教育学部博士研究生(南昌,330000);蔡安(1989- ),男,南昌师范学院讲师;王慧、刘清林,江西科技学院

基金项目

江西省社科基金高校思想政治理论课研究专项项目“新时代民办高校思想政治理论课高质量发展研究”(SZ212010);江西科技学院思政专项“新时代高校‘三位一体’课程思政教学育人体系研究”(XY201902),主持人:刘清林;2023年度云南省教育科学规划(高等学校教师教育联盟)教师教育专项课题“高师院校思想政治理论课的实践创新研究”(GJZ2305),课题负责人:曾颖

摘 要 为回答“高职大学生欢迎的思政‘金课’长什么样”这一重要问题,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,采用探索性案例研究范式,从大学生教学体验质量视角,构建了由授课技巧、理论深度、精神引领三个维度组成的高职思政“金课”建设体系,并揭示了该体系的形成机制。基于对典型案例的组态分析,构建了基于大学生教学体验质量的“技巧型”与“理论型”两种高职思政“金课”建设方案,同时建议高职院校在开展思政“金课”建设时,需要坚持以大学生教学体验质量为抓手,持续完善高职思政“金课”的建设内涵;坚持以思政课场域建设为载体,打造高职思政“金课”的多样化形式。

关键词 思政课程;金课;高职院校;课程改革;教学体验质量

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)29-0033-08

一、问题提出

“思想政治教育”是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的关键手段,是高职落实党和国家“立德树人”根本任务的重要载体[1]。“如何打造一门受大学生欢迎的思政‘金课’”是2019年习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会上对我国各级各类学校的殷殷嘱托[2]。《礼记》有云“亲其师,而信其道”。对于高职院校而言,只有思政课教师抓住当代大学生的“心之所向”,思政课才能上好,从而为打造一门受大学生欢迎的思政“金课”夯实基础[3]。

当前,由于大学生受多元化的意识形态、文化(亚文化)、信息媒介所“侵扰”,尤其是数字技术所衍生出的高效知识接收模式,成为当代大学生青睐的主流学习模式[4]。碎片化、简单化、娱乐化的“短平快”式教学(科普)模式,使大学生沉浸在“高质量”学习体验中,并不断抵制以“冗长”“枯燥”“见效慢”等特征为代表的传统教学模式,这对我国高职思政课教学模式提出新要求[5]。从研究视角来看,关于高职思政“金课”建设,以往研究多聚焦于课程内容建设,鲜有研究立足课程受众(即大学生)的教学体验视角展开讨论,如“什么样的思政‘金课’能够激发大学生的学习兴趣或引起思想共鸣”。高职思政“金课”建设的要义在于完善大学生思想政治教育体系,在于强化大学生意识形态,并为其树立正确的人生观、世界观与价值观,使之成为践行习近平新时代中国特色社会主义思想的拥护者与推进中国式现代化强国的主力军[6]。如此关键与现实的议题,却仍有诸多需求端问题有待厘清。由此而言,若不从大学生的教学体验视角揭示高职思政“金课”的内涵所在,则无法从本质上打造出一门受大学生欢迎的思政“金课”。为此,本研究在对以往研究展开分析后,得出以下研究观点。

第一,授课技巧或是决定教学体验质量的关键条件。以往有关课程建设与改革的研究观点认为授课技巧是改善与提升教学质量的先决条件,如徐奉臻等人证实,授课技巧越高的教师,越能够促进学生学习质量或教学体验感的提升[7]。而王新生等人则认为加强课堂互动性,亦可加强教师与大学生之间的情感交互,进而促进大学生的教学体验感[8]。此外,江淑玲等人从社会交换理论视角进行研究发现,教师在授课过程中的情感渲染,亦有助于激发大学生的学习兴趣或积极性,进而改善与提升教学质量[9]。然而,前人的研究多集中于关注单一授课技巧特征对教学质量的影响,却忽视了教师的综合性授课技巧集合对教学效果的干预机制,特别是缺乏来自高职思政课领域的样本讨论。为此,本研究将从教师的综合性授课技巧集合视角出发,探索构建高职思政“金课”的关键内涵维度与理论机制。

第二,理论深度或是决定教学体验质量的必要条件。根据知识基础观理论,知识传播者所拥有的知识当量决定了知识接受者的获取上限。由此而言,若高职思政课教师自身具备的思政理论知识当量充盈,则可成为支撑或建设一门高职思政“金课”的核心载体[10]。例如,齐艳霞等人的研究发现,任课教师所拥有的任教课程知识当量,能够直接干预学生的知识学习效率,并能够显著干预其知识转化质量[11];而袁术林等人则认为授课教师必须具备一定当量的理论知识储备,否则既不能有效胜任相应课程的教学工作,更无法实现“学以致用”的育人初衷[12]。同时,由于高职思政课教师还肩负传播正确意识形态的重责,若不具备一定水平的思政理论知识深度,则无法为大学生理清当今诡谲多舛的意识形态脉络,更无法从理论层面向大学生阐释“坚决维护习近平新时代中国特色社会主义思想”的历史必然性[13]。高职思政课是为建设中国式现代化确保高质量人才供给的“底线”[14],若高职思政课教师的理论深度不足,在课堂上不能做到“说清楚”“讲明白”,则既无法向大学生阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的正确性,更无法使其有效辨别多元文化侵扰下的错误意识形态[15]。由此而言,高职思政课教师所储备的理论知识当量,决定了其理论知识深度,并能够间接干预其为大学生树立正确意识形态的能力。由于以往相关研究鲜有关注到这一问题,为此,本研究将一并讨论高职思政课教师所应具备的理论水平在构建高职思政“金课”过程中的必要性。

第三,精神引领或是决定教学体验质量的先决条件。以往研究中,有关教学质量的前因机制探索,或立足授课技巧,或基于相关课程,但鲜有学者关注教师个体特质在其中的关键作用。耿涓涓等人研究发现,个体特质,尤其是气质风貌、精神状态等显性个体特质,对其社会交换质量的积极影响更为显著[16];卫建国等人在后续研究中证实了这一观点,研究发现教师的个体气质、道德或育人风貌等,能够显著影响学生的学习积极性,或有助于提升教学质量[17]。同时,李芳等人的研究则发现,专业课教师在践行“育人”过程中所展现出的工匠精神,能够有效促进大学生的情感认同,从而降低其对课程的抵触感或抵触行为[18];而张玉华等人认为教师所展现出的工匠精神是一种高度的专业使命感,有较好的范围性、感染性,且会随着授课时长延伸而逐步放大情感认同效果[19]。由此而言,高职思政课教师自身的道德风貌与专业精神抑或是决定大学生教学体验质量的关键。为此,本研究将精神引领一并纳入研究框架,以论证教师形象在建设高职思政“金课”过程中的先决作用。

综合所述,本研究认为目前我国高职思政“金课”建设的相关研究主要以课程设计与课程内容建设为主,忽视了大学生教学体验质量在课程建设过程中的重要性。为此,本研究将立足习近平新时代中国特色社会主义思想,通过探索性案例与组态研究范式,从大学生教学体验质量视角,探索高职思政“金课”的建设体系,并由此提出高职思政“金课”的建设方案,以回答“高职大学生欢迎的思政‘金课’长什么样”这一重要问题。

二、研究设计

(一)研究思路

为深入讨论“高职大学生欢迎的思政‘金课’长什么样”,本研究参考苏敬勤等人的做法进行探索性案例研究[20]。按照扎根理论的研究范式设计调查计划(含样本要求、访谈计划、访谈提纲等),收集相关访谈资料用作探索性案例分析之用。其中,关于访谈计划,本研究基于研究主题设计访谈提纲(含“站在学生的立场上,您更喜欢什么样的思政课”“您认为一堂高质量的思政课需要什么”等),并采用半结构化访谈。

(二)研究对象

本研究以获得教育部首届全国高职思想政治理论课教学展示一等奖的高职院校大学生、思政课教师及领域专家为研究对象。同时借助专业学会、校友会等途径,共获得了208名受访者的支持,其中包括来自教育部首届全国高职思想政治理论课教学展示特等奖获奖的15所高职院校的196名受访者(大学生183名、本校思政课教师13名),以及12名相关专家。

(三)样本分析

在回收的总样本中,所在城市样本分布比例在9%~12%之间,皆小于15%的样本分布阈值。同时,各样本访谈时长在10~20分钟之间,剔除短语、语气词等无效数据后,共得到约35万字的研究数据。具体而言,在大学生样本中,62.29%的样本为男性,85.79%的样本年龄在19~20岁,90.16%的样本至少上过获奖思政课教师教授的思政课,77.59%的样本至少上过3名不同思政课教师教授的思政课,28.96%的样本兼任各类学生会职务,59.56%的样本家庭月收入在1万~1.5万元。在思政课教师与相关领域专家样本中,64%的样本为男性,76%的样本思政课教师教龄在3~5年,56%的样本年龄在30~40岁,92%的思政课教师样本具备硕士及以上教育经历,72%的思政课教师样本月收入在1万~1.5万元,36%的样本任职本部门管理岗位。

(四)编码过程

本研究以所回收的访谈数据为样本,通过Nvivo 10软件随机抽取90%的样本作为分析资料,并以此进行质性编码。

1.质性编码

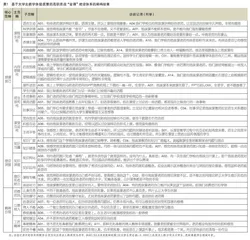

本研究通过开放式编码,共在原始样本中提取了30个独立概念,但这些独立概念之间尚未形成明确的隶属联系。故而,本研究通过主轴编码,将30个独立概念聚合为10个主范畴和3个核心范畴,见表1。其中,“授课技巧”由“课程生动性”“内容逻辑性”“师生亲和性”和“课堂互动性”四个主范畴所构成;“理论深度”由“理论知识当量”“理论知识深度”和“意识形态矫正”三个主范畴所构成;精神引领由“师德师风”“立德树人”和“工匠精神”三个主范畴所构成。

2.理论编码

鉴于本研究的核心范畴是基于大学生教学体验质量的高职思政“金课”建设体系,因此,本研究参考贾旭东等人的做法,以核心范畴为中心进行理论编码,即构建故事链,见图1。结果显示:第一,在课堂层面,授课技巧是高职思政“金课”的主要内涵维度。高职思政课教师可凭借熟练的授课技巧,从容驾驭整堂思政课的教学节奏(含内容逻辑节奏、师生互动节奏、板块衔接节奏等),进而提升大学生教学体验的流畅性与可接受性,以降低来自课程(知识)本身的刻板印象对大学生教学体验质量的负面干预。第二,在课程层面,理论深度是高职思政“金课”的主要内涵维度。高职思政课教师所具备的相关知识储备及深度,是其在多元文化背景下,矫正大学生错误意识形态的“利器”,是为大学生树立正确批判意识与价值理念的核心内涵;只有从高职思政课的理论层面,为大学生建立辨析(解构)世界观、人生观、价值观的理论基础与哲学依据,才能从本质上帮助大学生突破个体思维桎梏,形成正确意识形态。第三,在教师层面,精神引领是高职思政“金课”的主要内涵维度。高职思政课教师的精神风貌是决定其教学体验质量的先决条件,“身体力行”“工匠精神”等精神引领的显性表征,可促进坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的高职思政课教师养成良好的师德师风,并实现这种优良品质向大学生的有效传递。

3.理论饱和度检验

为保障研究结论的科学性,本研究参考苏敬勤等人的做法[21],以余下10%的样本作为对照组,分别以系统编码、人工编码、滞后一个月人工编码的方式进行案例研究信度与效度的一致性检验。结果显示:三种针对对照组的理论饱和度检验结果均与实验组的结果相近(即案例一致性高于90%),由此证明本研究的质性编码结果有较高的可信度。

三、结果分析

(一)授课技巧是高职思政课“金课”的客观载体

课程生动性是指大学生对高职思政课教师所用的语言语气、语调节奏、肢体动作、眼神表情等感性形象的感知。形象作为高职思政课教师的外在表象,具有直观性,亦可使之转化为影响力。例如,杨晓春等人的研究证实高水平的语调节奏可以帮助授课教师有效吸引学生的注意力,并降低其对授课内容本身的抵触心理[22];郭海成等人的研究也印证了这一观点,并提出课程生动性越强,受众的知识吸收效果越显著[23]。可见,在授课过程中,高职思政课教师所展现出的课程生动性,将帮助大学生感知与形成一个鲜明的高职思政课“形象”,且当该形象越明显时,师生之间的知识交互机制便越高效。

内容逻辑性是指大学生对高职思政课教师授课内容的严谨性、连贯性、启发性等理性形象的感知。其中,以案例主导来看,教学案例的完整性与教师叙述的技巧性,均影响大学生对案例内容(如人物、情节、观点等)的知识吸收效果。如黄岭峻等人证实人类思维来源于个体间的记忆分享与再造[24],而案例作为高职思政课教学的重要工具,如何讲好、讲深、讲对案例故事,决定了大学生对思政知识的认知态度,并在极大程度上干预了思政课案例对大学生价值观的启发引领机制。