多学科视域下职业教育赋能乡村振兴的逻辑与进路

作者: 白星宇 焦江丽

摘 要 职业教育在乡村振兴中发挥着不可替代的重要作用。基于知识生产模式转型理论,建构职业教育赋能乡村振兴的多学科分析框架。分别从政治学、经济学、教育学视角出发,发现职业教育对于增进乡村群众民生福祉、助益城乡居民共同富裕和筑牢乡村人才发展具有重要作用。为此,职业教育可从兴产业、优生态、促乡风、强组织与育人才五个方面精准发力,通过锚定乡村产业需求、赋能乡村绿色发展、弘扬优秀乡土文化、健全人才管培机制和培养乡村振兴实用人才一体推进乡村全面振兴。

关键词 职业教育;乡村振兴;多学科视域;知识生产模式转型

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)30-0008-07

一、问题的提出

民族要复兴,乡村必振兴。党的二十大报告提出“全面推进乡村振兴,加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”[1]。实施乡村振兴战略是增进乡村民生福祉、助力农业强国建设、巩固党在农村的执政根基和实现中华民族伟大复兴的必由之路,是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务。职业教育作为国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,在乡村振兴战略中起着先导性、基础性、战略性作用,肩负着为乡村振兴培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。2023年2月,中共中央、国务院印发《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,明确提出“大力发展面向乡村振兴的职业教育”,为新时期职业教育赋能乡村振兴提供了清晰的政策依据和行动指南。

近年来,有关职业教育助力乡村振兴的研究成果较为丰富。学者们基于不同的学科视角,对职业教育助力乡村振兴的价值逻辑、困境挑战与实施策略开展了深入研究。如有学者从经济学视角,运用实证分析的方法对农村职业教育对于个体收入回报率的影响展开研究[2];还有学者从教育学视角,阐述了乡村职业教育的工具与生计价值取向,为职业教育助力乡村振兴提供了坚实的学理依据与实践指导[3]。然而,乡村振兴是一项复杂的系统工程,涉及产业、人才、文化、生态、组织等全领域的振兴。此外,职业教育具有职业性、经济性、社会性、教育性等多重属性。为了更深刻地理解职业教育与乡村振兴间的内在逻辑,有必要突破学科间的界限,整合与之相关的多学科视角进行系统研究,有助于全面领悟、精准把握职业教育赋能乡村振兴的内在逻辑,进而阐明科学的赋能路径,为推动乡村全面振兴提供有益的参考。

二、理论基础与分析框架

(一)理论基础

知识生产模式先后经历了三种形态。传统的模式主要是基于单一学科,在认知语境下进行知识生产。这一生产模式在面对复杂的社会问题时出现了理论与社会情境不契合的问题。为此,迈克尔·吉本斯(Michael Gibbons)提出了知识生产的模式II。在迈克尔·吉本斯看来,知识生产正由一种传统的学科、认知语境的模式Ⅰ,转向跨学科的社会和经济应用情境中的模式Ⅱ[4],模式Ⅱ更多是基于跨学科,在经济社会应用情境下生产知识。此后,卡拉雅尼斯(Eilas G.Carayannis)和坎贝尔(David F.J.Campbell)在模式II的基础上,进一步提出了知识生产的模式III。模式III是一个由大学、产业、政府和公民社会实体组成的,具有多层次、多形态、多节点、多主体与多边互动特点的知识创新系统。本文基于职业教育赋能乡村振兴的具体应用情景,通过职业院校、乡村产业、政府和乡村居民之间的多层次、多形态、多主体与多边互动,探究职业教育赋能乡村振兴的内在逻辑与实施进路。

(二)分析框架

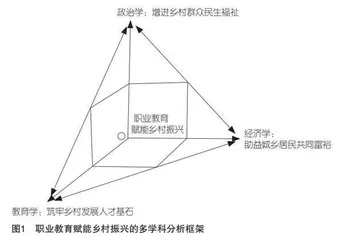

鉴于已有研究的局限,本文借助迈克尔·吉本斯的知识生产模式转型理论,构建职业教育赋能乡村振兴的多学科分析框架。受政府、市场经济等社会力量影响,职业教育兼具外显的服务政治、经济、文化和生态文明建设等社会功能与内隐的育人属性。故而,从政治学、经济学与教育学三个学科视角全面透视职业教育赋能乡村振兴的内在逻辑,进而提出科学的实施路径,为政府、职业院校管理者以及面向乡村振兴一线的师生提供实践参考。具体而言,从政治学的视角观之,有助于我们立足中华民族伟大复兴的全局高度,准确把握乡村振兴的历史方位、战略定位,进而促使各级政府、职业院校管理者从思想意识上深刻感悟职业教育在增进乡村民生福祉、赋能乡村振兴中的历史使命与责任担当;从经济学的视角观之,有助于我们精准厘析当前乡村经济发展中的困境,以及职业教育在开发乡村人力资源、提升劳动生产率等方面的经济价值,进而明晰职业教育促进乡村经济发展、助益城乡居民共同富裕的实践进路;从教育学视角观之,有助于我们基于职业教育的社会功能与育人属性,充分认识职业教育在筑牢乡村发展人才基石、服务乡村经济发展、促进乡土乡风文明和实现乡村人民自由全面发展中的基础作用,进而推动职业教育赋能乡村振兴的实践自觉,见图1。

图1 职业教育赋能乡村振兴的多学科分析框架

三、职业教育赋能乡村振兴的多学科逻辑解构

职业教育与乡村振兴间具有多学科的赋能逻辑。从政治学视角观之,职业教育可以通过提升乡村居民的可行能力,增进乡村民生福祉和治理效能,帮助乡村群众获得人人出彩的机会,促进社会公平稳定;从经济学视角察之,职业教育可以通过提高劳动生产率与技能资本,提质乡村产业升级和经济发展,助益城乡居民迈向共同富裕;从教育学视角审之,职业教育可以通过培养高素质的技能型人才,筑牢乡村发展人才基石,增进乡村内生发展动力,实现乡村人民自由而全面的发展。

(一)政治学逻辑:提升农民可行能力,增进乡村群众民生福祉

为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。乡村振兴是中国共产党人为回应人民群众对民生福祉和美好生活的期盼而做出的重大战略决策。从长远来看,增进乡村民生福祉的关键在于提升人的可行能力,而获得可行能力的基础在于教育。其中,职业教育作为一种“生计”教育,其最大底色在于增进民生福祉,正如黄炎培先生所言,办职业教育的目的就是为大多数平民谋幸福[5]。职业教育既能提升乡村群众的文化素养、富足其内心精神世界,又能使乡村地区人人获得发展自身、奉献社会、创造美好生活的能力。

1.职业教育提升乡村治理效能

提升乡村治理效能既是完善乡村治理体系、建设和谐有序的乡村社会、促进乡村振兴的内在要求,也是增进乡村群众民生福祉、创造美好生活的根本保障。其中,职业教育在提升乡村治理能力、建设善治乡村过程中发挥着积极作用。一方面,职业教育能为乡村治理奠定扎实的群众参与基础。受社会转型期拜金主义、享乐主义、利己主义等不良思潮的影响,加之自身学历与文化水平普遍较低,一定程度上导致乡村群众参与乡村治理的意识不强、热情不高、能力不足。职业院校可通过文化素养教育与职业技能培训,进一步提升乡村居民参与乡村治理的能力,增强“建农兴农”的使命感与荣誉感,充分发挥乡村群众在乡村振兴中的主体作用。另一方面,职业教育可充分发挥自身的育人属性,通过培养一批懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍和建设一支“留得住、用得上、有文化”的本土青年人才队伍,为推动乡村治理能力和治理水平现代化提供强大的人才支撑。

2.职业教育助力乡村地区人人出彩

为了追寻更高的经济收益与实现生命的获得性价值[6],大量农村青壮年劳动力选择性地“逃离乡土”。国家统计局第七次全国人口普查结果显示,与2010年相比,我国乡村人口减少16436万人[7]。农村人口持续外流的一个关键因素是当前乡村地区缺乏个体成长和发展机会。习近平总书记曾多次强调“职业教育要努力让每个人都有人生出彩的机会”。职业教育在提升个体发展能力与空间,帮助乡村居民在乡村大地上实现人生出彩提供了可能。一方面,职业教育在保障乡村居民接受职业教育权利、推动教育公平方面具有积极作用。目前,我国已成为全球职业教育办学规模最大、专业种类最全、资源体量最大的国家。我国职业院校70%以上的生源来自农村。接受职业教育有助于乡村学子拓宽视野、提升学历、增长才智,进而为实现个人成长与全面发展奠定坚实的教育基础。另一方面,职业教育可以通过技能培训、创业支持及就业指导等服务,有效开发乡村居民的人力资本,提高他们在就业和创业等方面的可行能力,进而增加乡村居民的就业机会和增收致富的渠道,帮助他们在乡村大地上实现人生价值。

(二)经济学逻辑:开发乡村人力资本,助益城乡居民共同富裕

共同富裕既是中国特色社会主义的根本原则,又是全体人民的共同期盼。根据经济学家阿马蒂亚·森(Amartya Sen)的理论观点,贫困问题实质上是人力资本短缺导致的[8]。开发乡村人力资本不仅能为国家和个体带来直接的经济回报,还能产生精神与情感价值。职业教育兼具“教育性”“社会性”的双重特性,在开发技能型人力资源、促进乡村产业转型升级、建设生态宜居和美乡村、助益城乡居民物质生活和精神生活共同富裕方面具有天然优势。

1.职业教育提升乡村居民技能资本

技能资本是人力资本的重要组成部分,相对于文化资本的长期性、隐匿性和延迟性的特征而言[9],技能资本具有增值属性,能够为个体带来较高的经济回报[10]。技能资本更“务实”,能够为个体带来更为直接的经济收益。由此可见,积累个体技能资本是增加乡村居民经济收入、促进城乡居民共同富裕的有效途径。人力资本形成和发展在很大程度上依赖于教育与培训。职业教育能够通过有效融合文化素养教育与职业技能培训,提升乡村群众的职业道德意识、职业技能水平,进而帮助他们在劳动力市场上获得更多的就业机会与经济收入,促进城乡居民迈向物质生活与精神生活共同富裕。

2.职业教育助力乡村产业结构升级

加速新型农业技术转化及迭代升级,是促进乡村产业发展兴旺的重要途径。当前,我国农业竞争力总体偏弱,产业链延伸拓展有限,利益链不完善,农业农村服务业发展广度和深度不足,已然成为阻碍乡村产业发展的重要瓶颈。一方面,职业教育可通过技术赋能,在拓展生产可能性边界、提升产品及服务质量方面发挥积极作用。如利用数字技术对农业生产环境进行控制和实时监测农作物病虫害情况等,有助于提高育种效率和质量。另一方面,职业教育可依托大数据技术和电子商务等新兴专业优势,为乡村各类产业经营者提供市场行情分析报告,帮助他们拓宽产品销售渠道、获取生产资料等。通过加快供应商与消费者的精准匹配,可以有效节约农产品的生产和交易成本,降低产品价格。

3.职业教育助力乡村产业融合发展

数字经济时代推动了乡村一二三产业的融合发展,催生了很多新产业新业态新模式。职业教育在助力乡村产业融合发展过程中发挥着重要作用。一方面,职业教育可为乡村产业融合发展提供信息咨询、技术培训、人才供给等多种专业服务。通过改变以往单一的乡村产业经济结构和发展模式,延长产业链、提升价值链、完善利益链,加速乡村一二三产业融合发展。另一方面,随着数字经济对乡村经济发展的贡献日益突显,职业教育可从数字经济服务乡村振兴的实际需求出发,通过创新数字人才培养模式、提高数字人才的知识储备与技术操作能力,为数字经济发展、数字乡村建设培养更多创新型、技术型、复合型人才,为数字经济服务乡村振兴提供不竭动力。

(三)教育学逻辑:培育乡村时代新人,筑牢乡村发展人才基石

实现乡村振兴,人才是关键。当前我国乡村“空心化”问题日益凸显,大量乡村能人、劳动力“逃离”乡村,人才匮乏已成为制约乡村发展的瓶颈。在乡村振兴战略背景下,职业教育肩负着强农兴农的国家使命与社会期待。职业教育可培养大量知农爱农兴农的新型职业农民、智慧新农匠、技术技能型人才与创新创业型人才等乡村振兴实用人才,为增进乡村内生发展动力、促进乡村群众自由而全面发展注入不竭动力。

1.职业教育增进乡村内生发展动力

增进乡村内生发展动力,是当前阶段推进乡村全面振兴可持续、最稳定、最强大的力量。教育在拓宽农村人口眼界、增进乡村内生发展动力方面发挥着积极作用,正如约翰·肯尼斯·加尔布雷斯(John Kenneth Galbraith)在《贫穷的本质》中所言:“由于接受了教育,因此不再接受他们注定贫穷的命运。终于,教育摧毁了接纳。”[11]一方面,职业教育可通过积累乡村群众人力资本、增加农民就业机会、拓宽农民致富渠道,让乡村群众更多地享受到乡村振兴带来的实惠,从而调动起乡村群众干事创业的积极性。另一方面,职业教育可通过技术赋能与人才支撑,精准供给乡村产业发展需求,拓宽乡村就业空间,吸引更多的乡村青年返乡就业创业,为乡村发展注入“源头活水”。