中等职业学校生师比:变化趋势、 区域比较及影响因素

作者: 张凌慧 曹晔

摘 要 我国职业转向目前已进入高质量发展阶段,为探求中等职业学校办学质量,基于2005-2020年中职学校生师比的统计数据,从三个维度对中职学校生师比变化进行分析:一是纵向对中职学校生师比数量进行历史分析,二是对东中西三大区域的中职学校生师比进行横向比较,三是利用因素分析法剖析三大区域生师比变化的影响因素大小。分析表明,中职学校教师数变化与学生数变化同步,学生数变化是生师比变化的主要因素,中西部地区是影响全国生师比居高不下的主要因素。

关键词 生师比;中等职业学校;变化趋势;因素分析

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)30-0051-05

2019年《国家职业教育改革实施方案》指出,职业教育与普通教育是两种不同的教育类型[1],强调了职业教育的重要地位。2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》指出,大力提升中等职业教育办学质量,优化布局结构,实施中等职业学校办学条件达标工程,采取合并、合作、托管、集团办学等措施,建设一批优秀中等职业学校和优质专业,注重为高等职业教育输送具有扎实技术技能基础和合格文化基础的生源[2]。中等职业教育是现代职业教育体系的重要基础,它的发展关系到整个职业教育体系的优劣。而生师比作为评估教育质量的重要指标,成为衡量中等职业学校办学质量不可回避的问题。因此本文选取中职学校生师比发展趋势进行分析,探究影响中职学校生师比变化的因素,文中中职学校所有数据均不包含技工学校。

一、全国中职学校生师比变化趋势

生师比即学校教师总人数与在校生人数之比,是反映教育系统内部及一个地区教育人力资源投入情况的重要数据指标,也是管理教师队伍的重要依据,各级各类教育都要制定科学的生师比标准。进入新世纪以来,国家层面没有出台中职学校教职工编制标准,仅在2010年教育部印发的《中等职业学校设置标准》中提出中等职业学校应当具有与学校办学规模相适应的专任教师队伍,生师比达到20∶1的要求。

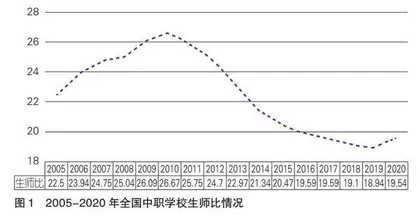

2005年以来,中职学校生师比变化趋势主要经历三个阶段:第一阶段(2005-2010年),即持续增长阶段。“十一五”期间生师比一直处于连年攀升趋势,在2010年达到26.7∶1,究其原因主要是2005年以来中等职业学校3年连续扩招250万人,但教师数量增长速度无法跟上学生增加速度,导致生师比快速上升。第二阶段(2010-2015年),即快速下降阶段。“十二五”期间生师比快速下降,从2010年的26.7∶1降到2015年的20.5∶1,开始接近《中等职业学校设置标准》中的要求。第三阶段(2015-2020年),即缓慢下降阶段。“十三五”期间生师比仍然处于下降趋势,但是下降速度开始放缓,2015-2020年下降幅度为4.88%,并且从2015年开始生师比下降到20∶1以下。

图1 2005-2020年全国中职学校生师比情况

二、三大区域中职学校生师比发展变化情况

国家统计局将全国31个省市(不含港澳台地区)分为三大区域:东部(11个省市)、中部(8个省市)、西部(12个省市区)①。由于三类地区经济和职业教育发展水平存在差异,不同区域间中职学校生师比也有所差异。

(一)东部地区

从表1可以看出,2005-2010年东部11个省市中,北京、天津和辽宁生师比较低,广东、海南和福建生师比相对较高。2010-2020年以来,各个省市生师比都得到一定改善,差距开始缩小,呈现相对均衡发展的局面,由明显的三个层级分布转变为两层级分布。2005年和2010年生师比低于20∶1的只有北京、天津和辽宁,而福建、广东和海南处于高位,其中2010年海南中职学校生师比最高达到了35.8∶1;2015年,各省市生师比开始呈现下降趋势,多数省市都降至20∶1以下并且各省市之间相差不大。

总的来看,2005-2020年,东部区域中等职业学校生师比最高与最低省份差距呈先减少后增加的趋势。“十一五”期间,8个省份生师比高于20∶1,“十二五”期间,各省同步发展,差距逐渐缩小,但“十三五”期间,个别省市迅速发展,致使差距重新拉大。虽然15年间各省市整体上生师比有不同程度的改善,但是海南省的下降速度明显慢于其他省市甚至出现增长,而北京成为下降速度最快的省市,降低了59.06%,2020年海南与北京仍有较大差距,区域间发展的两极分化现象依然存在。

表1 东部地区2005年、2010年、2015年、2020年中职学校生师比情况(教师人数=1)

省份 2005年 2010年 2015年 2020年

北京 19.64 19.29 13.66 8.04

天津 17.59 14.71 15.04 14.2

河北 20.4 22.83 13.95 16.65

辽宁 18.66 19.52 15.94 13.58

上海 23.02 20.25 14.36 13.11

江苏 27.76 23.17 16.08 14.35

浙江 22.6 21 15.63 15.59

福建 25.65 29.79 23.19 23.19

山东 20.63 20.4 17.52 15.81

广东 21.05 35.5 26.06 19.77

海南 23.18 35.8 25.6 30.36

资料来源:《中国统计年鉴》(2005、2010、2015、2020)。

(二)中部地区

从表2可以看出,中部地区各省份中职学校生师比发展较为均衡,2005年中部地区8个省份中职学校生师比低于20∶1的只有山西、吉林和黑龙江,2010年只有吉林和黑龙江,其他省市多数维持在30∶1左右,安徽省甚至达到35.79∶1,是吉林中职学校生师比的两倍;2015年吉林中职学校生师比下降速度最快,生师比达到8.26∶1,山西、安徽、湖北、河南也有较大幅度的下降,但是安徽仍然处于8省份中的最高值;2020年,各省份变化情况与2015年相比变化甚微,其中江西、河南、湖北出现上升现象,江西成为中部地区中职学校生师比最高的省份。

表2 中部地区2005、2010、2015、2020年中职学校生师比情况(教师人数=1)

省份 2005年 2010年 2015年 2020年

山西 19.52 24.65 14.47 12.78

吉林 11.54 15.12 8.26 8.89

黑龙江 17.33 19.68 16.17 13.25

安徽 31.33 35.79 27.68 27.44

江西 33.01 30.85 27.68 28.61

河南 24.61 27.09 20.14 24.94

湖北 25.21 31.74 17.76 20.09

湖南 27.18 27.31 24.88 21.09

资料来源:《中国统计年鉴》(2005、2010、2015、2020)。

综上,由于近年来中职招生人数下降,中部区域省份间生师比出现了下降,但省份之间差距开始扩大,两极分化程度较高。经过15年的发展,除了山西、吉林两个省份中职学校生师比下降速度比较快之外,安徽省、江西省、河南省的中职学校生师比基本上没有多大的改变,其他省份在一定程度上改善了中职学校生师比水平,发展速度基本持平。由此可见,中部区域发展不均衡,河南省、安徽省、江西省中职学校师资建设应该重点改善[3]。

(三)西部地区

从表3可以看出,2005年西部地区中职学校生师比低于20∶1的省市有6个,而2010年西部地区12个省份生师比都在30∶1左右,与东中部区域相差较大,其中内蒙古中职学校生师比最低,也达到22.84∶1,宁夏中职学校生师比最高,达到了41.68∶1;2015年中职学校生师比低于20∶1的省份有3个,分别为内蒙古、西藏、甘肃,此时西藏中职学校生师比降为西部区域最低,下降速度最快;2020年除内蒙古、西藏、甘肃外,陕西中职学校生师比降至20∶1以下,生师比最低值仍然是西藏,而青海的中职学校生师比出现增长,达到了37.34∶1。

15年来,西部有的省份中职学校生师比改善较大,如西藏、甘肃及内蒙古,有的省份近些年中职学校生师比值反而升高,如新疆、青海、贵州及云南,其中青海省10年来中职学校生师比一直不断增长,在2020年成为西部地区中职学校生师比最高省份。需要注意的是,中职学校生师比处于较高值的广西、云南、青海多年一直居高不下,可以看出西部地区职业教育教师队伍建设的滞后。

表3 西部地区2005、2010、2015、2020年中职学校生师比情况(教师人数=1)

省份 2005年 2010年 2015年 2020年

内蒙古 16.19 22.84 15.33 12.96

广西 20.21 39.55 36.27 34.05

重庆 24.62 28.22 21.69 22.21

四川 24.76 34.16 24.95 21.56

贵州 25.13 33.28 33.87 24.27

云南 18.68 28.59 22.69 28.71

西藏 8.42 38.26 13.83 12.63

陕西 22.90 30.07 20.27 18.42

甘肃 16.97 23.37 14.72 14.22

青海 15.53 32.37 31.69 37.34

宁夏 33.99 41.68 32.36 24.94

新疆 13.40 23.14 22.39 22.53

资料来源:《中国统计年鉴》(2005、2010、2015、2020)。

三、三大区域中职学校生师比变化因素分析

(一)东部地区

影响中职学校生师比变化的因素既受学生数变化的影响,也受教师数变化的影响,我们采用因素分析法对2005年以来的数据进行分析。为了更准确地分析在校生数和专任教师数对三大地区生师比变化的影响,我们把三大地区分别进行统计。从表4可以看出,东部地区,“十一五”期间,中职学校学生数增加110.92万人,中职学校教师数增加2.33万人,教师数增加导致的生师比下降比例低于学生数增加导致的生师比上升比例,致使生师比处于上升阶段。“十二五”期间,中职学校学生数减少200.63万人,中职学校教师数减少1.32万人;“十三五”期间,中职学校学生数减少35.57万人,中职学校教师数量前3年变化不大,后两年增加0.58万人。2011-2018年间,除2017年外,学生数和教师数都在下降,学生数下降导致生师比下降幅度大于教师数减少导致生师比增加的幅度,致使生师比出现了下降。2019-2020年间,由于初中毕业生增加和2019年高职开始扩招,学生数恢复增长,教师数也开始增长,生师比进一步下降。总的来看,东部地区生师比上升和下降的幅度比较平稳,说明学生数和教师数变化都比较平稳,中等职业教育发展变化比较平稳。

表4 东部地区生师比变化因素分析

项目

年份 在校生数量(人) 专任教师数量(人) 生师比 生师比变化 学生数变动的影响 教师数变动的影响

2005 5895811 267506 22.04 -- - -

2006 6275197 276259 22.71 0.68 1.42 -0.74

2007 6557772 285474 22.97 0.25 1.02 -0.77

2008 6606894 290202 22.77 -0.21 0.17 -0.38

2009 6723605 290051 23.18 0.41 0.40 0.01