双创竞赛提升了高职学生的创业意愿吗?

作者: 章曼娜 王佳桐 阙明坤

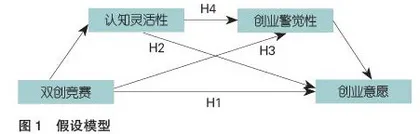

摘 要 双创竞赛作为一种具有实战性的创新创业教育方式越来越受到高职院校的重视。针对双创竞赛能否提升高职学生的创业意愿这一问题,以505名高职院校学生为样本,探究认知灵活性和创业警觉性在双创竞赛和创业意愿之间的中介机制。结果表明:双创竞赛对高职学生的创业意愿有显著正向影响;认知灵活性和创业警觉性不仅在双创竞赛和创业意愿之间产生显著的部分中介作用,而且在双创竞赛和创业意愿之间构成链式中介作用。因此提出:应开展政校企合作,举办具有高职特色的双创竞赛;优化双创教育路径,提升高职学生的认知灵活性;创建双创竞赛信息平台,训练学生创业警觉性。

关键词 双创竞赛;高职学生;创业意愿;认知灵活性;创业警觉性

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)05-0075-06

一、研究背景

创新创业竞赛(以下简称“双创竞赛”)于1983年起源自美国,随后流行于美国社区学院。我国双创竞赛起源于1998年清华大学的首届创业计划大赛,在高职院校中的普及时间稍晚一些。新时代要推进现代职业教育体系建设,必须重视培养具有工匠精神和就业创业能力的高技能人才。职业教育要注重学生“双创”能力的培养,担负以创业促动就业的重要使命。以创业竞赛为驱动已成为全球创业教育的一大趋势,“互联网+”“挑战杯”“创青春”等大学生双创竞赛在全国高职院校中如火如荼地展开,以赛促学、以赛促教的指导理念也深入人心。

双创竞赛是高职院校营造创业氛围、培养专创融合人才的重要载体。但目前职业院校的双创竞赛也存在一些问题。从各大竞赛的赛制看,尽管有些比赛会区分本科赛道和高职赛道,但很少有针对高职院校专门设立的创业竞赛。从各大竞赛的结果看,职业院校的获奖率远低于本科院校,如2021年浙江省“互联网+”获奖名单中,高职院校仅占131项,约占全部获奖作品总数的17%,远低于浙江高职在校生比例的46%。从实际创业率看,《2021年中国大学生就业报告》显示,2020届本科毕业生自主创业率为1.3%,高职毕业生自主创业率为2.8%,职业院校的创业率显著高于本科院校。可见,本科院校的实际创业转化率并没有高于职业院校。同时学界对双创竞赛的期望值也存在质疑,上述情况折射出国内双创教育与创业竞赛存在的应试性、功利性、精英化与理想化等一系列问题[1],导致双创竞赛缺乏实际的转化与落地效果。也有学者认为高职竞赛存在为赛而赛,参与力度弱,组织形式单一等问题[2]。那么双创竞赛对高职学生的实际创业效果到底如何呢?是否能够显著提升高职学生的创业意愿呢?

有学者强调认知灵活性理论在创业行为中的重要性[3],认知灵活性强调一种双向建构:一方面,通过先验知识,学生建构当前事物的意义;另一方面,学生提取先验知识的过程是对知识在具体运用中的再一次重构[4]。认知灵活性体现在应用知识迁移解决问题,它能够帮助个体在创业困难的情况下形成新的想法和可能的解决方案[5]。本文基于认知灵活性理论探究双创竞赛对高职学生创业意愿的影响机制,完善认知灵活性、创业警觉性在双创竞赛和创业意愿间的关系研究。

二、文献综述及假设

(一)双创竞赛和创业意愿的关系

双创竞赛主要借用风险投资运作模式,通过学生创业模拟或实践,对产品(或服务)形成一份完整、具体、深入的创业计划,主要包括企业概况、核心技术与产品、组织管理、财务分析、风险分析等方面[6]。竞赛比灌输式教育更具实践性、有效性,需要学生结合实际创业环境,综合运用专业知识和实践技能,通过创业竞赛、商业模式设计、企业沙盘模拟等团队实践方式影响学生的创业学习过程,帮助学生感知企业创业的具体步骤和复杂过程,进而提高大学生创业能动性。

创业意愿指的是一种意识状态,它可以引导人们对创业行为采取行动和关注,如开始创业而后成为企业家,也是预测创业活动显性、最优的预测变量[7]。学者围绕创业教育与创业意愿关系开展的研究颇为丰富,计划行为理论被广泛应用于解释创业教育通过创业意愿影响创业行为[8]。创业教育可以传授资源整合、创业管理和风险控制等创业技能,增加创业的可行性。双创竞赛作为创业教育的重要组成部分,有助于调动高职学生积极性,培养学生创新能力、实践能力等综合素质[9]。宁德鹏对30887份本科和高职学生问卷进行分析显示,参加过创业竞赛的学生创业能力、创业激情、创业意愿与创业行为水平显著高于未参加过的学生[10]。可见,学者基本认同在高职学生中双创竞赛能显著提高学生的创业意愿的观点。因此,本文假设:

H1:双创竞赛可以显著提升高职学生的创业意愿。

(二)双创竞赛、认知灵活性和创业意愿的关系

Martin认为认知灵活性是指一个人意识到在任何特定情况下都有替代方案可供选择,愿意灵活地适应情况,以及灵活性的自我效能[11]。双创竞赛是训练学生各种思维过程的综合体现,是学生对多年理论知识和实践知识的灵活运用,要求学生学会知识迁移,将理论应用于实际中[12],符合Spiro的认知灵活性理论范畴,属于复杂的、不规则的非良构领域的知识学习[13]。基于个体环境匹配理论和认知理论[14][15],学生们可以通过参加双创竞赛获取先验知识,再通过模拟变化的创业环境明确自己的创业愿景,评估自己的技能[16]、模拟自己的战略措施,在实践中调整自己的商业计划,再反过来修正自己的认知。使学生实现从“理论-实践-理论”深化知识的过程,在创业竞赛中不断提升自己的认知灵活程度。

学者们普遍认为认知灵活性对创业意愿有显著正相关。认知灵活性是有效决策的基础,显著提高大学生的创造性[17],增加其从事创业活动的想法和行为[18]。认知灵活性使个体更有意识,头脑更倾向于表现出创造力和创新性,以合适的创业理念和行为来适应新企业发展。认知灵活性较高的个体更倾向于采用主动性控制策略,在遭遇困局之时,借助较高的自我效能和对机会的敏锐性,采取引导性和激励性策略组织开展创业活动,并积极探索新的创业模式及思路,成功成为创业者。

总之,双创竞赛中,学生可以通过积极思考、分析、判断、创新和实践自己的先验知识,提高灵活应对风险的能力,从而增加其创业的想法,提高学生的创业意愿。因此,本文假设:

H2:双创竞赛可以通过认知灵活性显著提升高职学生的创业意愿。

(三)双创竞赛、创业警觉性和创业意愿的关系

创业警觉性是指人们发现新的机会并利用资源来开发这个机会的能力,分为扫描搜索警觉性、关联警觉性和评价判断警觉性三个维度[19]。扫描搜索警觉性是指不断扫描环境,搜索被他人忽视的新信息和变化。关联警觉性是对分散的信息进行汇集,并对其进行创新和拓展。评价判断警觉性指的是对新的变化或信息做出评估和判断是否会反映一个具有利润潜力的商业机会。

学界普遍认为创业教育对创业警觉性有显著正向影响[20]。学生通过先验性学习来获得先验知识,接受教育的时间越长,其识别新机会的可能性越高。Dean认为结构整合可以解释先验知识对机会的识别作用,在新情境中,个体会扫描自己的先验知识(扫描搜索警觉性),然后关联新知识与先验知识的相似性,并进行比较分析(关联警觉性),进而评估新知识并确定技术和市场是否可能构成机会的尝试(评价判断警觉性)[21]。通过竞赛中的先验知识学习,学生能对自身思维概念之间形成更强大、更丰富的联系,这种联系反过来又能增强识别创新机会的能力。张浩等人也验证了反思过去从事创业活动时的细节能通过创业警觉性显著提高创业机会识别[22]。胡瑞[23]、路涯涯[24]等人也分别验证了创业警觉性在创业竞赛与大学生创业意愿的中介影响。

综上所述,双创竞赛中的学生通过先验知识基于比赛的新情境,进行知识的结构整合,识别新创业机会,进而增加学生的创业意愿和行为。因此,本文假设:

H3:双创竞赛可以通过创业警觉性显著提升高职学生的创业意愿。

(四)认知灵活性和创业警觉性的链式中介作用

通过双创比赛,学生可以提升认知灵活性,从容应对创业中的不确定因素。而创业认知灵活性对创业警觉性也有正向影响,Tang等人认为创业警觉性有赖于个体的认知能力和认知模式,有更高认知水平的人具有更好的创业警觉性,认知灵活性能够提高创业者对于商业信息的感知敏锐性,挖掘到优质的创业机会;认知灵活性较高的个体擅长整合各类信息,克服思维定势并在看似无关的信息之间建立联系,对于信息的反应和警觉性较高。发掘新想法,带来新商机是创业的核心,是创业意愿形成的关键。因此,双创竞赛通过认知灵活性和创业警觉性有助于提高学生对创业机会的识别并加强其创业意愿。因此,本文假设:

H4:双创竞赛可以通过认知灵活性和创业警觉性显著提升高职学生的创业意愿。

三、研究设计

(一)数据获取与样本

本研究对江浙沪的高职院校学生发放问卷,共涉及金华职业技术学院、浙江工业职业技术学院等在内的40余所高职院校,共计收回问卷561份,其中有效问卷505份,有效率90.02%。样本中有男生230人(45.5%),女生275人(54.5%);大一学生161人(31.9%),大二学生206人(40.8%),大三学生138人(27.3%);从专业大类看,经管类169人(33.5%),工科类117人(23.2%),农学类77人(15.2%),人文类52人(10.3%),医学类14人(2.8%)等;家庭成员中有创业经历的186人(36.8%),无创业经历的319人(63.2%)。

(二)变量测量

本研究核心变量包括“双创竞赛”“认知灵活性”“创业警觉性”和“创业意愿”,均采用李克特5分量表。“双创竞赛”采用木志荣编制的量表,包括“我参加过双创计划竞赛培训或指导”等4个题项,Cronbach’s α为0.934。“认知灵活性”采用Martin的量表,包括“我可以用许多不同的方式与他人交流想法”等8个题项,Cronbach’s α为0.955。“创业警觉性”采用Tang编制的量表,扫描搜索警觉性包括“我经常与他人交流获得新信息”等5个题项,Cronbach’s α为0.919;关联警觉性包括“我能发现看似毫无关系的信息间的联系”等3个题项,Cronbach’s α为0.948;评价判断警觉性包括“我的直觉能帮助我寻找潜在机会”等4个题项,Cronbach’s α为0.923。“创业意愿”采用Francisco[25]的量表,包括“我的职业发展目标是成为企业家”等6个题项,Cronbach’s α为0.961。可见,所有测量量表的内部一致性较好。

(三)共同方法偏差检验

为防止变量间产生共同方法偏差,本研究在调研问卷中对部分题项采用反向题。同时由Harman单因子分析结果可知,按照特征值大于1可以提取6个主因子,并且第一个因子解释的变异量为36.426%(小于40%),表明研究不存在明显的共同方法偏差。

四、数据分析与结果

(一)测量模型分析

采用SPSS22.0进行探索性因子分析(EFA),所有题项可以提取6个主要因子:“双创竞赛”“认知灵活性”“扫描搜索警觉性”“关联警觉性”“评价判断警觉性”和“创业意愿”。主成分分析法下,所有因子载荷都大于0.65。组合信度CR都大于0.85,说明量表的组合信度较好。

采用AMOS22.0对有效样本进行验证下因子分析(CFA),拟合度结果如下:X2/df=2.112,CFI=0.969,TLI=0.966,IFI=0.966,GFI=0.899,AGFI=0.880,RMR=0.059,RMSEA=0.047。拟合度较好,说明变量具有较好的结构效度。

采用平均方差(AVE)评估收敛效度。由表1可知,平均方差值均在0.618~0.771之间,超过了收敛效度阈值0.50,都是可接受的。