新时期职前教师教学效能感调查研究

作者: 李明玉 张志华

摘 要 以教学效能感作为重要反馈标尺,采用自编量表对职前教师教学效能感现状进行调研,结果表明:不同性别的职前教师在教学策略维度上存显著性差异,不同年级的职前教师在总教学效能感、教学计划与准备、教学策略、教学效果与评价维度上均存在显著性差异,不同从教意愿的职前教师在教学策略维度上存在显著性差异,不同反思习惯的职前教师的总体教学效能感和各分维度均存在显著性差异。提升职前教师教学效能感,需要加强职前教师专业知识的积累、优化职前教师的性别结构、做好职前教师职业生涯规划、夯实教育教学实习环节、注重职前教师反思能力培养、营造良好氛围。

关键词 职前教师;教学效能感;教师教育;人才培养

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)11-0052-06

作者简介

李明玉(1982- ),女,首都师范大学教师教育学院讲师,博士(北京,100048);张志华(1995- ),女,首都师范大学教师教育学院硕士研究生

基金项目

北京市教育工作委员会首都大学生思想政治教育研究专项课题“师范院校大学生职业效能调查研究”(BJSZ2018ZX56),主持人:李明玉

一、问题提出

2018年,中共中央、国务院印发《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,明确提出“大力振兴教师教育,不断提升教师专业素质能力”。作为教师教育中的一项重要任务,提升职前教师教学效能感,事关教师专业发展与整个教师队伍的培养水平。教师教学效能感是教师对自己能否有效进行教学工作、完成教学目标的能力的知觉与信念[1]。教师教学效能感与教师专业成长和学生发展明显相关,是影响教师教学行为的主要心理因素,也是学生学习成绩的重要预测变量[2][3]。学界对于教师教学效能感一直较为关注,在教学效能感的测量方面形成了两大理论:一个是美国社会学习理论家朱利安·罗特(Julian Bernard Rotter)提出的控制点理论,即通过对不同成败归因方式的研究,来探索教师教学效能感;另一个是美国心理学家阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura)提出的自我效能感理论,即强调效能预期与结果预期在教学效能感形成中的重要作用。在上述理论的指导下,学者们开发出了一系列的教学效能感测量工具。例如,阿尔伯特·班杜拉编制了由影响决策的效能感、影响学校资源的效能感、教学效能感、纪律效能感、家庭参与效能感、社区参与效能感、学校氛围创设效能感七个维度构成的教学效能感问卷[4];美国学者瑞格斯(Riggs)和伊诺克斯(Enochs)开发出了较为经典的科学教学效能感量表(STEBI)[5];此外,我国学者俞国良等人从一般教学效能感和个人教学效能感两个维度构建了本土的教师教学效能感量表[6],侯宽等人开发了包含教学认知效能感、教学设计效能感、教学操作效能感和教学监控效能感等在内的教学效能感四因子结构量表[7],罗质彬编制了由教学认知、专业知识、教学计划与准备、课堂组织与管理、教学策略、教学效果与评价、互动交流等七个维度构成的中学生物学教师教学效能感问卷[8],等等。

随着测查工具的开发与利用,教师教学效能感的研究成果得到进一步积累与丰富。例如,吉布森(Gibson)和顿波(Dembo)通过调研指出个人教学效能感与效能预期相对应,一般教学效能感与结果预期相对应[9];阿什顿(Ashton)团队研究发现教师效能感的高低与教师教学模式的创新动力、管理学生的耐心和效果呈正相关[10];莫尔(Moore)和埃塞尔曼(Esselman)研究发现,学校氛围与教师的一般教学效能感和个人教学效能感均呈正相关[11];布伦南(Brennan)等人通过小样本研究发现,其他外部条件一致的情况下,女教师比男教师更有信心影响和改变学生[12]。此外,我国学者辛涛发现制度的完整性、工作提供的发展条件、学校的支持系统、学校风气、教师关系、师生关系等与教师教学效能感均存在显著正相关[13];李锐等人认为教学效能感对提升教师元认知能力、教学策略应用能力、积极归因方式和师生关系建构水平等具有重要的积极作用[14];赵娜指出低教学效能感会影响教师的心理健康,进而引发职业倦怠和职业压力[15];俞国良等人认为新手教师的个人教学效能感较低,而专家型教师的一般教学效能感较低,且两者的教学效能感都与其教学策略的运用相关[16],等等。

综上,目前学界对于教学效能感的研究颇为丰富,包括理论建构、测量工具研发、影响因素挖掘等。然而目前研究大多集中于对在职教师教学效能感的研究,而对职前教师教学效能感的研究并不多见。职前教师一般指师范院校在校生,包括本科师范生与教育硕士研究生,其本身已接受了系统的教师教育专业训练,具备了一定的教学素养和能力,形成了一定的教学效能感。职前教师作为未来教师力量,同时处于学生时期可塑性强,对其教学效能感水平进行关注,能够反映其自身的学习状况与能力水平,有助于其自身职业认同与自信的建立,对其专业发展具有重要积极作用。基于此,本文以职前教师教学效能感为研究对象,尝试探讨以下问题:职前教师教学效能感现状如何?影响其教学效能感的因素有哪些?从中可以获得哪些有关教师教育的启示?

二、研究工具与对象

(一)研究工具

以新课标理念与班杜拉自我效能感理论为基准,对已有教师教学效能感问卷[17]进行调整修订,在确保问卷稳定、有效的前提下,引入性别、学历、从教意愿、师范背景、教学反思等因素,最终形成本研究的调查量表。

1.量表的结构与计分

量表分为教学认知、专业知识、教学计划与准备、课堂组织与管理、教学策略、教学效果与评价、互动交流七个维度,共设置题目27个,从教学理念、教师学科知识、教学目标确立、班级管理方法、教学策略选择、自我教学效果评价、家校师三者互动交流7个方面,对职前教师教学效能感进行全面考察[18]。问卷采用5点计分法,从1到5分别代表“非常不赞成”到“非常赞成”,得分越高表示教学效能感越高。

2.量表的信度和效度

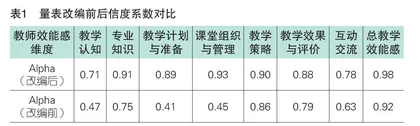

由表1可知,改编后量表的总体信度系数为0.98,与改编前量表的总体信度系数(0.92)相比,具有更高的内部一致性。此外,改编后的量表七个维度上的信度系数均在0.70以上,其中教学认知、教学计划与准备、课堂组织与管理这三个维度上的信度系数提升较大。由表2可知,改编后的量表各参数效度系数均有明显提高,教学效能感各个维度与总教学效能感均存在显著相关性,说明改编后的量表具更好效度。

(二)研究对象

本文选取北京和河北两所地方师范大学的受过专业培训的职前教师(本科生、硕士生)为调查对象,共发放问卷312份,回收问卷300份,有效问卷283份。利用SPSS22.0统计软件对回收的问卷进行初步统计可知,这283位有效研究对象中,女性有236名(83.39%),男性有47名(16.61%),平均年龄23岁;本科三年级学生有118名(41.70%),本科四年级学生有76名(26.86%),教育硕士一年级学生有28名(9.89%),教育硕士二年级学生有61名(21.55%)。

三、研究结果与讨论

(一)职前教师教学效能感总体情况

如表3如示,职前教师教学效能感各维度水平由高到低排序为:互动交流(M=3.78)>教学策略(M=3.73)>教学认知(M=3.66)>教学效果与评价(M=3.65)>专业知识(M=3.58)>教学计划与准备(M=3.57)>课堂组织与管理(M=3.52)。职前教师效能感在互动交流维度最高,考虑与教师本身职业特质有关,同时职前教师经过系列专业培训实践,已具备了一定的师生、师师、家校的互动沟通能力[19]。教学策略、教学认知等教学理论相关效能感排名靠前,而教学效果与评价、教学计划与准备、课堂组织与管理等教学实践相关效能感排名相对靠后,这可能与职前教师所处的生涯发展阶段偏重于知识积累而在职业经验阅历方面尚有所缺乏有关[20][21]。同时值得注意的是,专业知识效能感状态未达到预计水平,说明职前教师虽经过了本科期间的专业训练,但在研究生阶段,职前教师对专业知识的遗忘较为严重,因此,在开展教师教育时需加以强化[22]。

(二)不同性别职前教师教学效能感差异

如表4所示,在教学策略维度,职前教师教学效能感的Sig值为0.047,小于0.05,说明职前教师教学效能感存在男女性别上的差异,且女性职前教师教学效能感高于男性(M=3.76>3.55)。不同性别职前教师教学效能感在教学策略维度上存在显著性差异,可能与不同性别的认知方式特点有关。一般来讲,男性在思维和感觉维度占优势,女性在情感与直觉维度占优势,同时女性在语言表达方面比男性表现出明显优势[23]。女性职前教师感性的思维特点以及语言表达优势,也可能会使其更倾向于选择教师职业,因此在教学策略维度上表现出比男性职前教师更显著的教学效能感。除自我认知外,社会对教师职业存有的刻板印象,也可能会影响职前教师对自身教学效能感水平的信念判断。从育人事业的公共服务属性考虑,女性因情感细腻、擅于洞察等常被认为其服务特质更为明显,更加适宜从教。由于男性教师具备在理科教学中的理性思维特点、在体育学科及低年级班级管理中过硬的身体力量素质,以及更为出众的情绪管理能力与创造力等性别优势,无论在职前教师培育中还在其自身专业发展中,男性职前教师教学效能感均易被忽视。

(三)不同年级职前教师教学效能感差异

如表5所示,在总教学效能感(Sig<0.05)、教学计划与准备(Sig<0.05)、教学策略(Sig<0.05)、教学效果与评价(Sig<0.05)四个效能感维度上,不同年级职前教师之间存显著差异,且效能感排序均为研二年级>大三年级>大四年级>研一年级。上述总体效能感排序情况,可结合各年级职前教师学习经历、生涯发展状况等因素进行分析。研二年级是教育硕士的毕业年级,这一年级职前教师专业知识、专业技能积累较多,心智发展更为成熟;研一年级职前教师刚考上研究生,心态较为轻松,刚接触新的学习环境,对一切较为好奇,求知欲比较旺盛,这可能是研一年级和研二年级出现教学效能感反差较大的重要原因。大四年级职前教师面临就业、升学、出国等多方压力,虽已历经四年专业知识的学习和专业技能的训练,但面对竞争激烈的职场,自信心还是相对不够,教学效能感不高。大三年级职前教师已完成几乎所有的理论学习,正在参与教育实习,在理论和实践方面学业成就感和自我掌控感比较高,从而产生比较高的教学效能感。此外,教学计划与准备、教学策略、教学效果与评价等三个维度上存在教学效能感的差异,应该与非师范背景、教育实习实践开展的进度、就业面试经验积累、考研学习准备等因素有关。

(四)不同从教意愿职前教师教学效能感差异

如表6所示,在教学策略维度,不同从教意愿职前教师教学效能感存在显著差异,Sig为0.01,小于0.05,想从事教师职业的职前教师此项得分高于不想从事教师职业的职前教师(M=3.80>3.57)。具体来看,从教意愿属职业认同层面,主观性比较强。教学认知、专业知识偏客观;互动交流与个人自身特质有一定关联,也偏向稳定;教学计划与准备、教学效果与评价、课程组织与管理均属实践层面,与教师经历和经验关联较大,一般也偏于稳定。因此,不同从教意愿职前教师教学效能感在除教学策略以外的其他维度上表现出较小的差异性。然而教学策略灵活性比较强,同时是职前阶段学习的重要内容,如目前常开设的学科教学设计、教学法、教学技能、微格演练等课程,多以教学策略理解掌握为主,学习内容对职前教师个人职业意愿依赖性较高,从教意愿高者更倾向在策略学习与应用中投入较多精力,故而不同从教意愿职前教师教学效能感在教学策略维度表现出显著差异。

(五)不同师范生背景的职前教师教学效能感的差异

如表7所示,本科专业是否为师范类对职前教师总体教学效能感及各维度效能感水平,均不存在显著差异影响(Sig>0.05)。可以从以下几个层面加以解释:首先,就概念本身而言,教学效能感属于信念认知层面,并不代表实际能力水平;其次,需注意到多方因素对师范生自身职业地位认知的干预以及非师范生对教师职业向往与热忱的影响,例如丰富的学习经历使得师范生职业认知更加合理、客观,而欠缺师范经历则可能导致非师范生职业认知偏向主观、存有偏差等;再次,应当冷静看待职业价值认同的职业筛选作用,以及其所带来的专业、职业转换;最后,教育硕士群体属于本研究样本的一个部分而非全部,需要考虑到样本数量对于研究结果存有一定的干扰作用,这也为后续研究提供了一个新视角。