项群理论视域下高职院校课程思政建设探析

作者: 连会斌

摘 要 高职院校课程思政在其价值属性上体现出国家认同教育的政治属性、责任教育的教育属性、国民素质教育的社会属性、新时代教育的历史属性。运用项群理论开展课程思政建设工作,要关注到高职院校自身所具备的特性,即专业体系的复杂性、教育体系的职业教育性、学历体系的连贯性。以当前高职院校常开设的专业类别为例,依据项群理论,尝试归纳、总结不同专业大类之间所具备的思政元素,据此构建了高职院校课程思政建设工作的实践框架,并提出相应的推进路径:加强课程思政基础设计,推进项群理论全面融入;筑牢课程思政实践环节,支撑课程思政有序建设;健全课程思政评价体系,保障课程思政稳步推进。

关键词 项群理论;高职院校;课程思政;实践框架;推进路径

中图分类号 G711 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)11-0047-05

作者简介

连会斌(1999- ),男,云南大学职业与继续教育学院职业技术教育硕士研究生(昆明,650000)

2020年5月,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,“把思想政治教育贯穿人才培养体系,全面推进高校课程思政建设”[1]。将专业教育与思政教育有机结合,使专业课程与思政教育方向同向而行、形成协同育人效应,实现课程育人的全面开展,是高职院校全面推进课程思政建设的必然选择。为确保高职院校课程思政工作的有效落地,需要深入把握高职院校专业特点,深度挖掘高职院校课程思政元素。因此,本文基于项群理论视域,对高职院校依据专业特点分类开展课程思政建设工作进行研究,以期为高职院校课程思政建设工作提供借鉴。

一、高职院校课程思政的价值属性

(一)国家认同教育的政治属性

高职院校开展课程思政建设,从内容上看具有政治属性,其根本目的在于加强高职院校学生的国家认同感。国家认同感是国民理性认知的基础,得益于教化熏陶,也源自于个人的现实体认,二者互相促进。国家认同教育是提升个人国家认同感的重要途径。高职院校开展课程思政的核心在于“思政”,并以“立德树人”作为根本任务,将思政教育的价值追求、基本理念融入课程,引导学生树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观,以协同育人的形式培养中国特色社会主义的合格建设者和接班人。因此,高职院校课程思政建设的根本落脚点在于培养学生的国家认同感,培养学生历史文化情感和政治认同心态,引导学生将“自我”融入“大我”,在国家认同上实现身心的二元统一。

(二)责任教育的教育属性

高职院校开展课程思政建设,从效果上看具有教育属性,强化了学生的社会责任感。职业素养的提升以及社会责任感的增强是学生融入社会、成为社会人的必然要求,高职院校开展课程思政建设正切合学生的这一发展诉求。通过开展课程思政建设,有目的、有计划、有组织地培养学生形成职业精神、职业素质和职业操守,促进学生社会责任感的形成,让学生懂得什么是正确的职业道德,坚持为正义而实践,愿意为集体牺牲小我、为他人奉献自我,成为在社会中能够拥有一技之长,能够做出自身贡献,有理想、有本领、有担当的当代青年。

(三)公民素质教育的社会属性

高职院校开展课程思政建设,从实践上看具有社会属性,可以将学生培养成合格的社会公民。公民素质水平是一个国家文明状态的反映,是在公民不断社会化过程中发展起来的。一方面,高职院校通过在课程思政中对学生进行国家和社会主流价值观的教育、社会主义道德素养熏陶、社会职业素养行为指导;另一方面,通过实践过程强化学生的规则意识,将公民素质教育通过课程思政的形式展开,在实践中促进学生基本素质的提升。最终,通过课程思政,促进学生成为一名合格的公民。

(四)新时代教育的历史属性

高职院校开展课程思政建设,从发展上看具有历史属性,是新时代背景下国家为建设社会主义强国而开展的,满足新时代对人才培养的要求。在不同的社会发展时期,教育具有不同的目的和内容,随着社会发展的变迁,教育的形式等也在不断发生变化,这正是教育历史属性的表现。当前我国正在从社会主义大国向社会主义强国迈进,高等教育承担着为强国建设提供人才支撑的重任,高职院校需要以培养大国工匠为己任,以回应社会发展需求。在这种历史背景下提出课程思政建设,是新时代赋予高职院校的重大任务,也是高职院校人才培养的历史新使命。

二、项群理论视域下高职院校课程思政建设的关注点

项群理论是我国著名学者田麦久教授以及他的同事在运动训练学领域所建立的,主要内涵为:以不同项目的本质属性所引起的项目之间的异同点为依据,将一组具有相似竞技特征及训练要求的运动项目放在一起进行比较研究,探求项目的共同特点和发展规律[2]。该理论指出,在体育项目中,同一类体育项目项群之间具有相同的训练规律,不同体育项目项群之间具有较大差异性,需要将体育项目实现聚类,将具有同等属性的体育项目聚合,使体育训练更具有针对性。虽然项群理论起源于体育训练学,但可以将高职院校开展课程思政建设所需的元素进行划分并归类为不同的项群,进而把握教学规律,有针对性地开展课程思政工作。需要指出的是,运用项群理论开展课程思政建设工作,要关注到到高职院校自身所具备的特性。

(一)关注点一:专业体系的复杂性

由于高职院校承担着各类技术技能人才培养的重任,其专业设置往往与产业发展联系比较紧密,产业的分工越来越细化,导致高职专业体系越来越庞大。2021年3月,教育部印发的《职业教育专业目录(2021年)》显示,我国职业教育共设置19个专业大类、97个专业类、1349个专业,其中高职专科专业744个、高职本科专业247个[3],可见高职院校所开设的专业包罗万象,具有明显的复杂性。高职院校各类专业之间具有质的差异,其人才培养各具特色,呈现出不同的特点,开展课程思政建设工作不能一概而论,必须分门别类地找出专业间的特质,有针对性地进行课程思政建设工作。

(二)关注点二:教育体系的职业教育性

高职院校是高等教育的一个类型,具有普通本科教育的属性,同时也是职业教育的一种类型,具有普通专业教育的属性。运用项群理论在高职院校进行课程思政建设工作,必须考虑高职院校的职业教育属性,凸显职业教育类型特色。高职院校与普通本科院校最本质的区别就在于人才培养的规格和性质,普通本科院校的人才培养侧重于知识的综合性、理论性,而高职院校则注重知识的应用性、实用性。因此,高职院校在进行课程思政建设工作时必须依托自身所独有的职业性,将崇高的职业道德和工匠精神融入课程教学中,将培育学生高尚的职业人格、职业素养作为课程思政建设工作的切入点。

(三)关注点三:学历体系的连贯性

在学历体系的纵向层次上,高职院校下接高中阶段教育,上接普通本科教育和职业本科教育。高职院校在运用项群理论开展课程思政工作时,必须考虑学生已有的思政素养基础,依据学生现阶段身心发展特点和水平,为学生提供依次进阶、循序渐进的思政教育,避免重复教育和过度教育,促进学生自身思政素养的学习进阶。同时,高职院校在进行课程思政建设时,还要依据其自身的高等教育性,融入高等教育的专业性,拓展思政教育的深度和广度,促进学生思政素养的提升。

三、项群理论视域下高职院校课程思政建设要义与框架

(一)高职院校课程思政建设工作的思政元素分析

基于项群理论的视野,在高职院校开展课程思政育人工作需要构建高职院校课程思政项群。对高职院校开设专业所包含的德育元素进行划分,将含有相同德育元素的专业课程进行归类,概括归纳横向项群和纵向项群之间的属性,以方便思政教育的开展。本文以当前我国高职院校开设相对较多的6个专业类别为例,依据项群理论,尝试归纳、总结不同专业大类之间所具备的思政元素。

1.土木建筑大类专业思政元素分析

高职院校土木建筑大类专业包含建筑设计、给排水过程技术、建筑电气工程技术、工业设备工程安装技术等专业,其通常涉及勘测、施工、维修等与安全问题息息相关的技术活动。此类专业在实践中具有讲求较强的实践性、安全责任意识强、富有责任心等特点,其思政元素突出表现为责任意识、大局意识、工匠精神、安全意识等。土木建筑大类专业开展课程思政教育工作可采取隐性教学与显性教学相结合的手段,在隐性教学中,可以在课程上融入安全规则、操作规则等,并引导学生在实践中运用;在显性教学中,通过向学生讲述相关违反安全规定的案例,将事故与德育有机融合,增强学生的责任感。

2.医药卫生大类专业思政元素分析

高职院校医药卫生大类专业包括临床医学、中医学、护理、康复治疗技术等专业,这些专业均涉及人身心健康的诊断与治疗、承担着救死扶伤的社会责任,其思政元素包括仁爱、责任、同情、协作、接纳、信任等。医药卫生大类专业在进行思政教育工作时可从培养学生爱自己开始,再通过开展仁爱教育培养学生的仁爱意识,通过移情教学让学生感受医学实际工作中面临的生老病死,以培养学生的同情、责任等方面的职业素养。

3.财经商贸大类专业思政元素分析

高职院校财经商贸大类专业包括财政、税务、会计、审计等专业,这些专业的岗位一般涉及账务和税收等相关工作,其思政元素可包括廉洁奉公、实事求是、坚守原则等。财经商贸大类专业在隐性教育中可以通过讲解我国财经专业人员职业道德和相关法律法规帮助学生自我约束,而显性教育则需要通过讲授职业道德的价值和对个人的意义直接开展。

4.文化艺术大类专业思政元素分析

高职院校文化艺术大类专业包括戏曲表演、舞蹈表演、曲艺表演等专业,均具有较强的文化性和艺术性,体现出民族特色、地域特色,其思政元素包括民族文化认同、爱国主义、文化自信等。文化艺术大类专业在教学时可以引导学生体会国家传统文化的美感,吸引学生投身国家传统文化建设,以审美教育为主旋律进行培养。

5.公安与司法大类专业思政元素分析

高职院校公安与司法大类专业包括刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒、刑事科学技术等专业,均涉及社会治理问题,其思政元素包括理性思维、公正法治思维、强大心理素养等。公安与司法大类专业可以通过在课程中融入包拯、任长霞、别立福等人物事迹,培养学生作为公安司法人员的公正意识和责任感。

6.公共管理与服务大类专业思政元素分析

高职院校公共管理与服务大类专业包括社会工作、社会福利事业管理、老年服务与管理等,涉及人性关怀和社会服务等,其思政元素包括服务意识、奉献意识等。公共管理与服务大类专业可以通过实践教学形式,鼓励学生到社会中参与公益事业和工作,在实践中提高学生的服务意识和奉献意识。

(二)项群理论视域下高职院校课程思政建设工作的实践框架构建

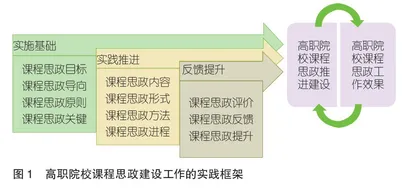

基于项群理论,可以分门别类凝练专业大类的思政要素,按照课程思政建设工作的逻辑划分为实施基础、实践推进、反馈提升三个阶段(见图1),三个阶段依次推进,循序渐进。

1.实施基础阶段

在高职院校课程思政实施基础阶段,需要将相应思政元素融入不同专业课程项目中,并确定合适的课程思政培养路径。首先,在课程思政目标上,需要明确不同专业项群所蕴含的思政元素,目标的制订需要契合项群的特点,通过将其分解为知识与技能目标,过程与方法目标,情感、态度与价值观目标,以明确高职院校专业大类项群课程思政需达到的成效;其次,在课程思政导向上,需坚持职业教育与思政教育相结合,以立德树人为导向,培养学生高尚的职业道德;再次,在课程思政原则上,应采取“以教促学、以学改教”的形式;最后,确定项群课程思政建设工作的难点和要点,根据项群的思政元素确定专业教学重点。

2.实践推进阶段

高职院校课程思政建设工作最终需要落实到实践层面。首先,在课程思政内容上,需要覆盖项群所应达到的知识、能力与素质。如声乐类专业学习“海菜腔”时,在知识方面,要求学生掌握海菜腔的历史起源、发展与基本特征;在能力方面,要求学生掌握海菜腔的发音技巧与演唱形式;在素质方面,要求学生通过对海菜腔的学习能够提升对我国优秀传统民族文化的归属感和认同感。其次,在课程思政形式上,需要依据项群特点和思政元素开展隐性教育或显性教育,采取最适宜的方式提升学生相应的思政素养。再次,在课程思政方法上,需要避免枯燥的说教,应当采取灵活的教学方法,如情景教学法等,将课程思政元素融入专业知识学习中。最后,在课程思政进程上,需要坚持循序渐进原则,依据实际情况进行课程思政建设的推进工作。