“共生理论”视域下高职校企共建校内生产性实训基地建设成效的影响因素及提升策略研究

作者: 黄侃

摘 要 以“共生理论”作为研究的理论基础,以江西省《高等职业教育创新发展行动计划》中立项建设的62个校企共建校内生产性实训基地作为研究样本,构建并实证生产性实训基地建设成效影响因素结构方程模型,揭示了生产性实训基地建设成效的6个主要影响因素和11条影响路径,并针对性地提出建立“岗位需求”导向的合作对象选择机制、构建“对称互惠”的共建模式、重视“体系化”运行机制建设、完善“企业标准”的内部条件、补齐“企业端”的政府主导等提升高职校企共建校内生产性实训基地建设成效的策略。

关键词 高职院校;生产性实训基地;校企共建;共生理论;江西省

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)11-0074-07

作者简介

黄侃(1982- ),男,江西交通职业技术学院信息工程学院院长,副教授,高级工程师,青年井冈学者(南昌,330013)

基金项目

2019年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“‘共生理论’视域下高职校企合作的校企集群绩效测度模型及其进化路径研究”(19YJA880015),主持人:黄侃

一、问题的提出

近年来,我国大力实施“中国制造2025”的强国战略,对为支撑强国战略实施、产业转型升级提供高素质技术技能人才的高职院校提出了新的挑战。但目前高职院校人才培养与产业需求脱节、高职毕业生职业技能水平与行业企业实际生产岗位需求不符等问题,使得我国制造业面临着“设备易得、技工难求”的尴尬局面,也成为制约我国实施强国战略、推动产业转型升级的一大瓶颈。为破解上述问题,高职院校通过校企共建生产性实训基地(以下简称“生产性实训基地”)引入社会资源,直接将企业的生产任务作为实训教学项目,实现高职院校的实践教学与社会生产零距离对接,达到“在生产中育人,在育人中生产”的目的。同时,国家出台的政策也给予了支持,如2017年12月国务院办公厅印发的《关于深化产教融合的若干意见》(国办发[2017]95号)就明确要求:鼓励以引企驻校、引校进企、校企一体等方式,吸引优势企业与学校共建共享生产性实训基地[1];2015年9月教育部发布的《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》(教职成[2015]9号)中也明确要在全国建设1200个生产性实训基地。一系列有关政策的出台推动我国高职院校生产性实训基地建设进入大发展时期。

由于目前我国生产性实训基地大多是在实施“高等职业教育创新发展行动计划”时井喷式开展建设的,大部分高职院校的前期研究和实践积累不足,存在盲目跟风、搞面子工程的情况,使得我国生产性实训基地建设成效(又称为基地绩效)不佳的情况普遍存在,持续发展能力弱、社会服务能力不强、实践教学效果不好等问题逐渐显现[2],有些生产性实训基地甚至成为了高职院校的负担和累赘。如何提升生产性实训基地的建设成效,已经成为当前亟待解决的突出问题。要解决这一问题,关键在于科学识别并评估生产性实训基地建设成效的影响因素。而从当前的研究来看,大多数学者基本都是通过经验总结来分析基地的建设策略,如王志明认为生产性实训基地的功能定位于教学实训功能、培训功能、职业资格鉴定功能、产品生产功能、社会服务功能、技术研发功能[3];丁建洪认为生产性实训基地的管理与运作模式包括学校管理、企业管理、学校与企业共同管理[4]。由于现有研究大多是基于实践的总结,在相关理论指导下采用数理分析的研究方法开展研究,而从影响因素角度来揭示生产性实训基地建设规律的几乎没有,在理论性和科学性上存在一定的不足。

基于此,本研究以“共生理论”作为理论基础,将生产性实训基地拟态为生物共生系统,生产性实训基地的建设成效拟态为生物共生系统的能量产出,以SEM模型和数理分析的研究方法指出影响生产性实训基地建设的因素,并结合实际提出提升生产性实训基地建设成效的改进策略,以期在一定程度上弥补当前研究不足的同时,为实践提供参考。

二、理论基础和研究设计

(一)理论基础

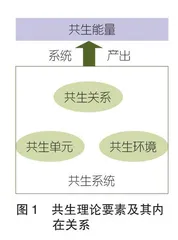

本研究以“共生理论”作为研究的理论基础。“共生理论”通过将多主体的合作拟态为自然科学中多物种共存的共生,用于揭示多主体集群合作关系和合作绩效的科学规律。该理论观点包括:第一,定义了共生系统的构成,包括共生单元、共生关系和共生环境三要素。其中,共生单元是构成共生系统的基本单元;共生关系是共生单元的结合形式,包括“共生行为模式”和“共生组织模式”;共生环境是除去共生单元外所有外部条件的总和。第二,共生能量是共生系统在共生过程中产生的新的能量,反映了共生系统的共生成效,见图1。

(二)研究假设

按照“共生理论”的内容,共生能量是共生系统的产出,而共生系统可以用共生单元、共生关系和共生环境三要素来描述,即共生单元、共生关系和共生环境三要素的相互作用对共生能量的产生发生影响。因此,将该理论应用到高职生产性实训基地研究中,可以将校企共建生产性实训基地生物拟态为校、企集群共生的共生系统,其中,共生系统组成的三要素映射为生产性实训基地影响因素的三个维度;共生系统的共生能量映射为生产性实训基地的建设成效(简称“基地绩效”),从而构建出生产性实训基地共生系统框架,见图2,并作出研究假设。

1.“共生单元”维度关键影响因素分析及研究假设

“共生理论”的“质参量兼容原理”要求共生单元之间只有具备某种内在联系并发生能量交换时才有可能形成共生关系。对于生产性实训基地而言,高职院校通过获得企业生产订单、生产设备、生产经验等资源注入,促进其人才培养与岗位直接对接;同样,合作企业通过高职院校在场地、人员、智力等方面的支持,可以优先获得与企业高度适配的毕业生,并加快新技术的开发和应用。综上所述,高职院校和合作企业,在合作共建生产性实训基地过程中实现了优势互补,发生了能量交换,可判定共生关系成立,且高职院校和合作企业是生产性实训基地的两个“共生单元”。由此,作出如下研究假设:

H1a:高职院校对基地建设成效有直接正向影响;

H2a:合作企业对基地建设成效有直接正向影响。

2.“共生关系”维度影响因素分析及研究假设

“共生关系”是“共生单元”相互结合和相互作用的关系,包括“共生行为模式”和“共生组织模式”。对于生产性实训基地而言,其“共建模式”和“运行机制”是校企双方相互结合、相互作用的两个方面:其中,基地的“共建模式”既包含校企双方在资金、设备、人员、场地等方面的资源投入行为,也包含校企双方基于投入获取相应收益的分配行为,可对应于共生系统的“共生行为模式”;同样,基地的“运行机制”,包含了依托生产性实训基地进行人才培养、生产性实训、教材开发等合作的具体内容,从而反映出校企之间相互作用的方式和强度,即对应于共生系统的“共生组织模式”。由此,作出如下研究假设:

H3:共建模式对基地建设成效有直接正向影响;

H4:运行机制对基地建设成效有直接正向影响。

3.“共生环境”维度影响因素分析及研究假设

“共生环境”指共生关系存在发展的所有外在条件,可以分为内生性环境和外生性环境两类。内生性环境一般由共生单元在形成共生关系时自行生成,外生性环境由不直接参与共生关系的第三方建立,且共生单元在外生性环境中活动。在生产性实训基地中,其内生性环境可对应为基地的“内部条件”,主要表现为基地的设施设备条件、校企师资人员情况、职业技能鉴定能力等内容;其外生性环境可对应为基地的“外部支持”,主要体现为政府、行业等对生产性实训基地在政策、资金等方面的支持情况。由此,作出如下研究假设:

H5:内部条件对基地建设成效有直接正向影响;

H6:外部支持对基地建设成效有直接正向影响。

4.共生三要素之间影响路径分析及研究假设

同时,依据“共生理论”可知,“共生关系”反映了“共生单元”相互作用的方式和强度,“共生环境”反映了“共生单元”相互作用的条件。也就是说,“共生单元”对“共生关系”和“共生环境”产生影响作用,并且这种作用会对“共生能量”产生间接作用。因此,继续作出如下研究假设:

H1b:高职院校通过共建模式对基地建设成效有正向间接影响;

H1c:高职院校通过运行机制对基地建设成效有正向间接影响;

H1d:高职院校通过内部条件对基地建设成效有正向间接影响;

H1e:高职院校通过外部支持对基地建设成效有正向间接影响;

H2b:合作企业通过共建模式对基地建设成效有正向间接影响;

H2c:合作企业通过运行机制对基地建设成效有正向间接影响;

H2d:合作企业通过内部条件对基地建设成效有正向间接影响;

H2e:合作企业通过外部支持对基地建设成效有正向间接影响。

(三)概念模型

基于以上分析,本研究按照“共生理论”的相关内容,构建了生产性实训基地建设成效影响因素概念模型,见图3。在这一概念模型中,菱形代表生产性实训基地的建设成效,又称基地绩效,是模型的因变量;虚线的矩形框代表“共生理论”共生三要素的3个影响因素维度,矩形代表6个主要影响因素,是模型的潜变量;他们共同对基地绩效因变量产生影响作用。

三、研究样本及数据来源

(一)观测指标选取

通过邀请多所高职院校的教育专家、生产性实训基地校企管理人员、教师、学生进行反复商讨和研究,最终构建了由1个因变量、6个潜变量、29个观测指标组成的生产性实训基地建设成效影响因素模型,见图4。

(二)研究样本

本研究选取江西省“高等职业教育创新发展行动计划”中立项建设的62个校企共建校内生产性实训基地在三年建设周期内产生的数据作为研究样本,样本容量共186个,超过测量指标的5倍以上,达到样本数量的最低标准,符合结构方程建模的要求。

(三)数据来源

本研究相关数据来源于三个途径:一是大部分观测指标的数据来源于教育部职成司主页“高等职业教育创新发展行动计划”专题专栏中《行动计划》管理平台中填报的绩效数据;二是部分院校数据来源于相关院校的“高等职业院校人才培养状态数据”;三是部分补充数据通过对相关生产性实训基地的管理人员、教师进行问卷调查获得。

四、生产性实训基地建设成效影响因素实证研究

(一)数据预处理

鉴于本次研究所采集的观测变量数据单位和度量尺度均不一样,存在量纲不同无法比较的问题,因此,本研究统一采用归一法对所有指标数据去除量纲,对原始数据进行线性变换,以进行下一步分析。

(二)信度及效度检验及其结果分析

在采用SEM结构方程模型进行假设实证前,本研究通过验证性因子分析(CFA)和Cronbach’s α系数分析,对样本数据的信度和效度进行检验。

1.信度检验

本研究采用Cronbach’s α系数和组合信度(CR)对样本数据的信度水平进行检验。通过调用SPSS(19.0)并选择“α”模型系数进行可靠性分析,显示样本数据7个变量的Cronbach’s α系数介于0.816~0.915之间,均大于标准要求的0.800以上。同时,通过对验证性因子分析各构面潜变量因子载荷进行计算,模型中每一个构面的CR值均介于0.83~0.92之间,见表1,满足大于0.7的限制性水平。综上表明,本次用于实证分析的样本数据具有良好的内部一致性信度。

2.效度检验

模型效度检验可分为收敛效度和区分效度的检验,本研究采用验证性因子分析(CFA)来验证模型的收敛效度和区分效度。

首先调用AMOS(26.0)建立验证性因子分析模型,并进行模型拟合。从表2所示的分析结果来看,其卡方自由度比(χ2/DF)为1.781,满足标准要求的介于1和3之间;比较拟合指标CFI为0.914,TLI为0.901,满足标准不小于0.9、接近于1的要求;RMSEA为0.065,SRMR为0.066,满足标准小于0.08的要求。如上分析,验证性因子分析模型各拟合指标均符合要求。