我国技能人才评价制度的历史演进、当下构建及逻辑发展

作者: 唐慧 王继平 刘锦

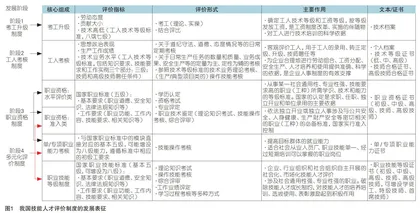

摘 要 我国技能人才评价制度主要经历了考工升级、工人考核、职业资格和多元化评价四个发展阶段,单个阶段特有属性明显,整体演进呈现衔接性、发展性、多元性。遵循国家的职业分类,依据常态化修订的职业技能标准,政府管理的技能人才水平评价类职业资格的“一退”,市场化、社会化职业技能等级制度的“一进”,与清单式管理的职业资格目录“一衔接”,辅以专项职业能力考核的“一补充”,初步勾勒出我国新时期职业技能人才评价制度的框架。技能人才评价制度的构建与持续完善是劳动管理领域中一项长远的基本建设,对技能人才的培养、成长、鉴定和使用有着深远影响,在业已形成的框架和基础上,构建符合我国实际、更具科学性的制度体系仍然任重道远。

关键词 技能人才评价制度;职业技能等级制度;职业资格制度;多元化评价

中图分类号 C975 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)13-0006-08

作者简介

唐慧(1988- ),女,同济大学职业技术教育学院研究助理,德国班贝格大学经济教育学博士研究生,研究方向:职业教育,职教教师教育(上海,201804);刘锦(1997- ),女,同济大学职业技术教育学院硕士研究生,研究方向:职业教育

通讯作者

王继平(1970- ),男,同济大学职业技术教育学院副教授,博士,研究方向:职业教育治理,职业教育国际比较(上海,201804)

基金项目

2020年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“职业教育‘1+X’证书制度改革研究:职业资历框架的构建与应用”(20YJC880107),主持人:谢莉花

“国之强弱,不在甲兵,不在金谷,独在人才之多少”,古往今来,人才都是强国之本、兴邦之源。人才是经济社会发展的第一资源,经济、社会、文化、科技的发展需要不同类型和层次的人才结构支撑:在人才类型方面,根据认识世界和改造世界的客观需求,可将人才划分为学术型、工程型、技术型、技能型[1]——在少量的学术型人才之外,社会需要更多的工程型人才和大量的技术型、技能型人才[2];在人才层次方面,由于个体成长的主观认识、能力潜力以及资格要求的纵向分化而形成层级,如初、中、高级资格——人才分布随层次上升呈现梯次特点。科学、规范的人才评价制度不仅是人才布局和使用的依归,更是人才开发和治理的基础。正是从这一意义上说,在当下技术深刻变革的时代背景下,技能型人才的评价问题显得尤为重要。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》(中办发[2018]6号)和《国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见》(国发[2018]11号)明确提出,创新技术技能人才评价制度是我国加快推进人才评价改革的重点领域之一,要“建立与国家职业资格制度相衔接、与终身职业技能培训制度相适应的职业技能等级制度”,“完善职业资格评价、职业技能等级认定、专项职业能力考核等多元化评价方式,做好评价结果有机衔接”。系列文件的颁布是政策对实践需求的有力回应,也拉开了我国新时期技能人才多元化评价制度构建的序幕。新中国成立至今70多年,考工升级、工人考核、职业资格和职业技能等级认定等相关术语几经变迁,本研究沿时间线对重要政策和理念要点进行梳理,可以较为清晰地发现我国技能人才评价制度的历史演变过程和当下构建格局,厘清其阶段属性和承转逻辑,探寻制度发展的突破可能。

一、我国技能人才评价制度的历史演进

(一)考工升级制度:与工资制度改革的相伴相生

1. 考工升级制度的确立和实施

新中国成立初期,国家经济亟待恢复,按劳取酬取代平均分配,有效激发了民众劳动积极性,促进了劳动生产率的提高。

通过工资改革链接工资等级和工人技术等级标准,实现常态化考工升级。1956年,《国务院关于工资改革的决定》((56)国议周字第53号)和《国务院关于工资改革中若干具体问题的规定》((56)国议周字第51号)提出:改进工人的工资等级制度,在工资标准上明显体现熟练和不熟练劳动、繁重和轻易劳动的区别;各产业部门根据实际情况制定、修订、实施工人的技术等级标准,严格按照技术等级标准进行考工升级,将升级变成一种正常制度,使得工人的工资等级制度更加合理[3][4]。此次工资改革,一方面,将企业工人分为8个(个别工种为7个)技术等级[5],坚持“技术等级、工资等级、工作物等级三者一致”原则[6];另一方面,确立我国企业工人的考工升级制度。各产业部门中的企业纷纷筹备、展开考工升级(部分结合评级①),有车辆修理厂针对具体情况采取多样学习方式,如组织短期训练班、成立互助学习小组等[7];有采煤厂通过解释工资改革的重要意义、组织学习技术标准加强工人思想教育,表明只要不断提高技术和工作效率,便能够逐步增加工资[8];也有铁路部门为避免升级工作中的浪费,结合技术等级标准和车间日常工作计划确定考工工作物,严格根据技术等级标准编制试题,保证理论试题通俗易懂以及记录存档考试过程和结果[9]。总体而言,对合乎技术等级标准要求的工人给予升级,逐步做到各尽其能、按劳取酬,并通过工资改革实现升级工作的常态化[10]。

为合理组织生产工作、使用劳动力丰富考工升级的参考维度。1963年,我国进行第一次全国性修订工人技术等级标准工作,但工人升级不再将技术等级标准作为唯一依据,而是需要同时参考生产工作需要、业务技术熟练水平、生产成绩和劳动态度等维度,其中,业务技术熟练水平需结合工人的技术等级和平日生产情况[11]。

2. 考工升级制度的中断与恢复

10年文革结束,陷于停滞的社会主义建设得以恢复,考工升级制度随着工资制度的恢复也逐渐复苏。

恢复经常性考工制度并推行相应的培训制度。1977年起,国家恢复工资制度功能,开始调整部分职工工资②。1978年开始的第二次全国性修标[12]将工人技术等级标准与培训、考核连在一起[13],提出工人技术等级标准“是工人工资等级制度的组成部分,也是考核工人技术水平和对工人进行技术培训的科学依据”③。1979年全国物价工资会议上明确提出,根据1978年底职工人数的40%确定升级面,干部和工人不可互占升级面;体现“各尽其能、按劳分配”原则,按照劳动态度、技术高低、贡献大小三个条件进行考核,以贡献大小作为主要依据;制定考核标准,工人要经过考工,结合评比进行升级[14]。同年,国家劳动总局副总局长于光汉表示:“各地区各部门普遍进行了职工升级的试点工作,坚持对工人按照上述三个条件进行全面考试……各单位要建立经常性的考工制度和培训制度……还要建立工人的技术档案,认真记载工人技术考核的成绩,作为今后培训、使用、升级工人的依据。”[15]

(二)工人考核制度:企业人事制度的有效支撑

1. 工人考核制度的发端

随着全党工作重心向经济建设转移,为适应社会主义现代化建设需要,亟需更加合理地评价工人的技术水平,调动工人学习科学文化知识、提升技术能力的积极性。

以《工人技术考核暂行条例》为载体,初步确立工人考核制度。1983年印发的《工人技术考核暂行条例》(劳人培[1983]46号)指出要有步骤地培训国营企事业单位的技术工人,实行技术考核制度;以《工人技术等级标准》为依据,包括技术理论的考试和实际操作的考工;考核成绩录入“工人技术考核成绩登记表”,归入本人档案;考核合格发放《技术等级证书》,作为调资晋级的一项重要依据;工人录用、转正、定级、升级、技师聘任等,除以技术考核成绩外,还必须考核平时的劳动态度、完成生产任务的好坏、有无重大安全事故等表现[16]。此条例初步确立了工人考核制度。随后数年,一方面,我国开始实施(高级)技师聘任制,确定两者是在高级技术工人中设置的(高级)技术职务[17],不是其之上的一个等级④;另一方面,第三次全国修标开始,确定“工人技术等级标准的内容一般包括知识要求、技能要求和工作实例三个部分”以及将技术等级简化为“三个(初、中、高)或两个(初、中或中、高)”⑤。1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》提出“在改革教育体制的同时改革有关的劳动人事制度,实行‘先培训,后就业’的原则”。

2. 工人考核制度的规范

1990年的《工人考核条例》和1991年的《关于贯彻〈工人考核条例〉的通知》标志着我国开始全面规范工人考核制度。其中考核种类分为录用考核、转正定级考核、上岗转岗考核、本等级考核、升级考核,以及(高级)技师任职资格的考评。考核内容包括思想政治表现、生产工作成绩和技术业务水平:思想政治表现指日常定期对遵守宪法、法律和国家政策以及本单位规章制度,树立良好的职业道德、劳动态度等方面的考核;生产工作成绩是定量为主、定性为辅的考核,主要包括完成生产任务的数量和质量,解决生产工作中技术业务问题的成果,传授技术、经验的成绩以及安全生产的情况等方面;技术业务水平的考核主要按照现行《工人技术等级标准》或《岗位规范》进行以笔试为主的理论知识考核和结合生产/作业项目的操作技能考核。证书类别有初、中、高级技术等级证书,并逐步换发全国统一证书,按技师聘任制有关规定核发与管理《(高级)技师合格证书》⑥。此外,还针对各类职业学校和就业训练中心(班)的毕业生、结业生,逐步实行毕业(结业)证书和技术等级(岗位合格)证书的双证制度[18]。

明确《工人考核条例》在劳动管理和培训领域中的价值地位。劳动部副部长李沛瑶曾称此条例是劳动管理和培训的一项重要行政法规,客观地确定工人的劳动技能、生产工作成绩和实际贡献,为企业合理地进行劳动组合、工资分配、安全生产、人才培养和使用提供准确、科学的依据,关系广大工人的切身利益[19]。随后几年间,有企业根据“七五”期间工人比例要求和《工人考核条例》,迅速解决高级技术人才比例不达标、部分技术工人缺乏证书等问题,提高工人队伍素质[20],也有企业量化考核指标,将思想政治表现、生产工作实绩和技术业务水平三大要素进行划项分类,使它们成为相对独立的单元体系,设计因素权重和加数比重[21],更加科学地评价工人。企业对《工人考核条例》的具体落实,有效推进了我国工人考核制度的实施,进而有效支撑了企业人事制度的发展。

(三)职业资格制度:国家管理与机构实施的矛盾和冲突

1. 职业资格制度的建立和实施

以邓小平同志1992年年初重要谈话和党的十四大为标志,我国改革开放和现代化建设进入新的发展阶段。

国家着手宏观布局职业资格制度。新时期强调,“尊重知识,尊重人才,进一步创造人尽其才、人才辈出的环境和条件……,制定各种职业的资格标准和录用标准,实行学历文凭和职业资格两种证书制度”[22]。1993年发布的《劳动部关于建立社会主义市场经济体制时期劳动体制改革总体设想》提出逐步建立符合市场经济要求的新型劳动体制,要建立职业分类和职业技能标准体系,依据职业分类逐步将现行的工人技术等级标准转化为职业技能标准;建立和完善国家职业资格证书制度;建立覆盖全社会的职业技能鉴定网络。《中华人民共和国劳动法》规定,“国家确定职业分类,对规定的职业制定职业技能标准,实行职业资格证书制度”,从法律角度指明我国职业分类、职业技能标准、职业资格证书制度之间的关系。

通过系列条例规范职业资格制度。1994-1999年间,《职业资格证书规定》(劳部发[1994]98号)、《职业资格证书制度暂行办法》(人职发[1995]6号)和《关于启用〈职业资格证书〉有关问题的通知》相继发布。一方面,解析职业资格的内涵和类别:职业资格是对从事某一职业所必备的学识、技术和能力的基本要求,划分为从业资格和执业资格,前者指从事某一专业(工种)学识、技术和能力的起点标准,对应从业资格证书;后者指政府对某些责任较大,社会通用性强,关系公共利益的专业(工种)实行准入控制,是依法独立开业或从事某一特定专业(工种)学识、技术和能力的必备标准,对应执业资格证书。另一方面,更新职业资格证书的等级和颁发要求:原技术等级证书和(高级)技师合格证书统一更名为职业资格证书,分为初级、中级、高级、技师、高级技师等层级,对应国家职业资格5~1级,通过学历认定、资格考试、专家评定、职业技能鉴定等方式进行评价,对合格者授予国家职业资格证书;劳动部负责以技能为主的职业资格鉴定和证书的核发与管理,人事部负责专业技术人员的相应工作⑦。职业资格是国家对申请人专业(工种)学识、技术、能力的认可,是求职、任职、独立开业和单位录用的主要依据。

开展职业资格制度实施的支撑性工作。同期滚动开展职业分类、职业技能标准、职业技能鉴定等工作,有效支撑职业资格制度的广泛实施。一是借鉴职业分类的前期成果以及国际经验,通过社会调查、职业分析和评价等方式确定职业的名称、定义及标准,于1999年颁布《中华人民共和国职业分类大典》(以下简称《大典》)[23],随后进行常态化增补、删除、修订。二是匹配《大典》开发、颁布、更新具体职业的“国家职业标准”,主要包含:职业概况,包括五个标准等级、理论知识考试和技能操作考核要求以及(高级)技师额外的综合评审要求等;基本要求,例如职业道德、专业知识、安全知识、法律法规知识等;工作要求,例如职业功能、工作内容、技能要求、相关知识等;考试内容的比重表⑧,亦可称为“国家职业技能标准”。三是广泛铺开职业技能鉴定,“实行政府指导下的职业技能鉴定社会化管理”,不断扩大工种范围和丰富层次(逐步将高级技师纳入)[24]。《中国劳动统计年鉴》显示,2001年全国有6835个职业技能鉴定所(站),共有445.6万人参加职业技能鉴定,其中392.5万人获得不同等级的职业资格证书[25];2015年达到数值高点,分别为12156个、1894.1万人,1539.2万人[26]。