高寒高铁“六铁一全”特色人才培育模式创新与实践

作者: 曹炳志 于兆宇 魏鸿儒

摘 要 世界第一条高寒高铁(哈大高铁)的贯通需要大量运营和维护高寒高铁的技术技能人才。高寒高铁具有辐射面积广、工作强度大、多系统联动的特点,对技术技能人才在意志力、纪律性和身体素质等方面具有特殊要求。吉林铁道职业技术学院围绕高寒高铁“六铁一全”特色人才培育目标,厘清人才培育模式构建逻辑,确定人才培育模式目标定位,探索人才培育模式实践路径,凝炼了高寒高铁“六铁一全”特色人才的“三准对接、四堂联动、五阶递进、六站合育”的培育模式,展现出高质量特色人才培育的创新成效。

关键词 高寒高铁;“六铁一全”特色人才;人才培育模式

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)17-0017-06

2022年5月1日起施行的《中华人民共和国职业教育法》提出,职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型,是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径。“交通强国、铁路先行”是党和人民赋予铁路的时代使命,特别是面临高速铁路更加高速化、智能化、绿色环保化的发展趋势,铁路行业,尤其高铁行业急需大量的技术技能人才。由于我国是世界第三冻土大国,其中季节性冻土分布面积约为国土总面积的53%,高寒地区铁路修建、运营和维护等对技术技能人才的意志力、纪律性及身体素质等方面提出了更高要求。吉林铁道职业技术学院聚焦“六铁一全”特质学生培育目标,探索高寒高铁技术技能人才培育模式,通过厘清构建逻辑,确定目标定位,探索实践路径,实现特色培养,填补了我国高寒高铁人才精准培养的空白。

一、高寒高铁“六铁一全”特色人才培育模式的构建逻辑

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,探索育人新理念

党的十八大以来,习近平总书记对职业教育工作作出一系列重要指示,为我国职业教育的特色化发展道路指明了方向。他强调,要“培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”和“稳步发展职业本科教育,建设一批高水平职业院校和专业”,这就要求职业教育院校必须探索出具有鲜明职业教育类型特色的高层次技术技能人才培养模式。吉林铁道职业技术学院是一所具有鲜明行业特色、高度契合区域经济发展的高职院校,始终认真贯彻落实“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针,结合高寒高铁对技术技能人才的特殊要求,结合学校“根植铁路”的办学定位、“办学不脱轨,育人不离道”的办学坚守、“打造高寒高铁高端工匠育训高地”的办学基点、“半军事化‘定置’管理”的特色品牌等,积极探索“六铁一全”特色学生培养新理念。正是在该理念的指导下,学校探索构建了具有鲜明职业教育特色的“高寒高铁‘六铁一全’特色人才培育模式”。

(二)以高寒高铁行业对技术技能人才迫切需求为出发点,建立育人新标准

2012年,教育部公布了18个大类的410个高等职业学校专业教学标准,作为通用性教学标准具有一定的普适性,但是在高寒高铁领域没有进行更新。2012年,作为世界第一条高寒高铁的哈大高铁建成通车,高寒高铁是交通运输领域的新生事物,高寒高铁的技术技能人才需求标准、人才培养规格、人才培养方案等没有现成模板可寻。特别是在不同区域教学环境、不同区域就业环境下,高寒高铁技术技能人才培养的专业教学标准处于尚未开拓的状态,需要高职教育领域针对行业企业发展的迫切需求进行探索解决。实践表明,类型特色鲜明的现代职业教育体系要强化办学特色[1],吉林铁道职业技术学院与东北区域内中国铁路沈阳局集团有限公司和中国铁路哈尔滨局集团有限公司、哈尔滨铁道职业技术学院、辽宁铁道职业技术学院合作,通过成立“东北三省‘两局三校’合作发展共同体”,广泛调研高寒高铁建设标准、运行标准、维护标准和技术技能人才需求标准,形成了高寒高铁领域的13个专业人才培养方案,填补了高寒高铁领域教学标准空白。高寒高铁领域迅猛发展形势对高素质技术技能人才培养的迫切需求成为了学校探索特色化育人新标准的出发点。

(三)以推动现代职业教育高质量发展的政策为导向,明确育人新要求

党的十九大报告明确指出“要完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作;建设知识型、技能型、创新型劳动者大军”。2019年国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》提出职业教育要“服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要,对接科技发展趋势和市场需求”。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,在职业教育目标中明确提出“职业教育供给与经济社会发展需求高度匹配”。2022年新修订的《中华人民共和国职业教育法》规定,“职业教育,是指为了培养高素质技术技能人才,使受教育者具备从事某种职业或者实现职业发展所需要的职业道德、科学文化与专业知识、技术技能等职业综合素质和行动能力而实施的教育”以及“增强职业教育适应性,建立健全适应社会主义市场经济和社会发展需要”。吉林铁道职业技术学院充分利用政策红利,基于高寒高铁行业对技术技能人才提出的新需求,通过全面梳理高寒高铁技术技能岗位特点,制定高寒高铁全部岗位人才培养规格表,构建高寒高铁重要岗位的学生职业生涯发展规划,响应高寒高铁新技术发展对人才培育提出的新要求[2]。

(四)以学校悠久历史文化积淀及雄厚办学优势为基础,强化育人新资源

吉林铁道职业技术学院办学地点位于东北高寒地区,处于国家长吉图开发开放先导区战略的核心区域,办学条件和授课环境都具有十分明显的区位优势。学校通过国家“双高计划”、国家优质校、国家现代学徒制试点单位等重点建设项目实现了教学资源的重新整合。学校教育资源都是有限的甚至是稀缺的。伴随我国高职教育规模的扩大,“硬性”资源、“软性”资源都显得不够充分,利用有限的教育资源实现对创新人才的培育就必须对教学活动的各种教育资源进行科学有效地整合。学校通过探索跨分院实践教学管理协作体,制定教学资源共享清单,实现教育资源的优化与配置,让高寒高铁专业知识辐射所有铁道类专业。通过建立高寒高铁专业群虚拟仿真实训基地打破专业壁垒,使得高寒高铁专业资源全部汇聚到综合基地,制订跨专业授课计划,对所有高寒高铁专业学生进行铁路常识核心技能培育,进一步提高教学资源的利用率和学生的知识绩效表现。通过对教师进行观念整合、管理服务制度整合、育人激励机制整合、反馈调控体系整合来充分强化育人新资源对高寒高铁育人成效的贡献力度。

(五)以高寒高铁企业新发展的迫切需求为现实出发点,构建育人新体系

高寒高铁建设在冬季最低温度低于零下15℃的地区,设计速度目标值至少达到200公里/小时。目前,我国已经开通高寒高铁近30条,遍布在东北、西北、华北北部、青藏、内蒙古等地区,主要有哈大、哈齐、哈牡、哈佳、长吉珲、沈丹、京沈、兰新、郑西、大西、陇海等线路,总里程近8000公里,占全国高铁线路的21.05%。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》等国家战略规划,到2030年全国铁路网将增至20万公里左右,其中高铁增加7万公里左右。高寒地区铁路网将增至8万公里左右,高寒高铁线路长度将增至2万公里左右。高寒高铁营业里程的持续增长、路网密度的不断提升都将需要大量高素质技术技能人才。教育经济学表明,教育过程存在着规模经济现象[3],学校重点向“双高计划”专业群进行倾斜,强化育人资源向优势专业汇集,提升办学规模经济。学校通过优化专业布局,对铁路局急需的铁道机车、动车组维修等专业扩大招生计划,保障高寒高铁企业所需的技术技能人才数量[4]。在已有专业群内进行师资力量整合,通过优化授课教师职称结构、扩充企业兼职教师师资库等方式提升高寒高铁企业所需的技术技能人才质量。

二、高寒高铁“六铁一全”特色人才培育的目标定位和模式

(一)高寒高铁“六铁一全”特色人才培育的目标定位

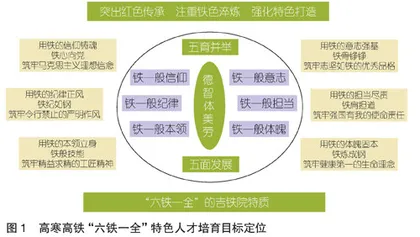

学校自2016年开始探索高寒高铁技术技能特色人才培育,经过多年实践,将高寒高铁特色人才培育目标定位于“六铁一全”。“六铁一全”即在“五育并举”下,注重红色传承,突出铁色淬炼,强化特色打造,使学生具备“铁一般信仰,铁一般意志,铁一般担当,铁一般纪律,铁一般本领,铁一般体魄”,实现德智体美劳全面发展,成长为“六铁一全”特质人才。“六铁”就是用铁一般信仰铸魂,做到铁心向党,筑牢马克思主义理想信念;用铁一般意志强基,做到铁骨铮铮,筑牢志坚如铁的优秀品格;用铁一般纪律正风,做到铁纪如钢,筑牢令行禁止的严明作风;用铁一般担当尽责,做到铁肩担道,筑牢强国有我的使命责任;用铁一般本领立身,做到铁般技能,筑牢精益求精的工匠精神;用铁一般体魄固本,做到铁炼成钢,筑牢健康第一的健康理念。“一全”就是德智体美劳全面发展。

(二)高寒高铁“六铁一全”特色人才培育模式

学校经过实践探索,形成了特色鲜明的“三准对接、四堂联动、五阶递进、六站合育”的高寒高铁“六铁一全”特色人才培育模式。其中,“三准对接”即对准高寒高铁建设和运维标准,解决标准空白问题;对准高寒高铁特殊人才需求标准,解决意志品格和纪律性及身体素质低问题;对准高寒高铁企业员工技能提升培训标准,解决育训脱节问题。“四堂联动”即通过第一课堂(教学课堂)进行高寒高铁专业知识授课,教师利用高寒高铁教师教学创新中心的海量资源进行特色化授课内容的定制开发;在第二课堂(校园文化课堂),利用思政教育基地、社团课堂开展铁路路情与文化、铁路企业核心价值观等方面教育;在第三课堂(实践课堂),利用铁道综合演练基地、校内外标准实训室开展高寒高铁系统知识的跨专业融合性实践教学,提升学生实践技能[5];在第四课堂(网络课堂),通过构建跨时空、满足个性化学习的网络云课堂,利用海量高寒高铁知识库实现学生随时随地学习,提升学习效能感。“五阶递进”即采用铁路企业技能人才成长路线,将职业技能要求全面融入日常授课计划和授课内容中,通过初级工、中级工、高级工、技师、高级技师的阶段性培育实现学生技能的逐步提升。“六站合育”即通过采用系统性育人工程,提供铁心向党学习站、铁骨铮铮训练站、铁纪如令训练站、铁肩担道培训站、铁般技能育训站、铁炼成钢锻炼站等平台,使学生完全具备满足高寒高铁一线工作的信仰、意志、纪律、担当、本领和体魄,满足高寒高铁对技术技能人才的特殊需求。

三、高寒高铁“六铁一全”特色人才培育模式的实践路径

(一)三准对接,对标对焦制定系列标准

2012年教育部公布了18个大类的410个高等职业学校专业教学标准,但融入高寒高铁专业知识和操作技能的教学标准仍然存在空白。学校快速响应,利用校企合作平台,梳理分解高寒高铁修建、运营、维护等岗位任职要求的国家标准、行业标准,开发出全面融入高寒高铁岗位标准的专业教学标准。学校发挥铁道车辆专业教学指导委员会主任委员单位和本校教师覆盖所有专业教学指导委员会委员的引领作用,将高寒高铁教学标准融入到铁道运输类13个专业的培育标准中,形成了高寒高铁人才培育方案。基于当代人才观,普遍把品德、知识、技能、业绩作为衡量人才标准的四个主要影响维度[6],学校构建了高寒高铁人才标准。加强对职业教育课程理论的研究以及实践改革的力度, 探索更富职业性的课程体系是课程标准建设的核心任务[7]。学校充分调研高寒高铁与其他区域一线岗位用人差异,梳理出高寒高铁课程体系,开发了涵盖高寒高铁所有岗位对接的课程标准。高寒高铁的快速发展对企业员工技能提升提出了新要求。学校根植铁路行业企业70多年,拥有丰富的铁路企业培训经验,与铁路企业紧密合作,通过召开技能标准研讨会,成立技能标准研制团队,开发了高寒高铁各工种的技能标准。高寒高铁企业根据工种类型和工作量设置工作岗位,学校以高寒高铁岗位作业为组成要素,注重岗位作业的内在联系,开发了系统性的岗位标准。

(二)四堂联动,内外融合开展协同培育

学校全面打造高寒高铁教学的四个课堂,实现人才培育阵地全覆盖。在第一课堂(教学课堂),全面建设高寒高铁专业教学资源,把课堂打造成特色育训小站。教师利用教学创新中心对教学资源进行特色化二次开发,比如开展暴雪天气下的接触网除冰流程优化、极寒地区铁路道岔融雪智能化控制等。在第二课堂(校园文化课堂),学校建设了吉林铁路博物馆、吉林铁路科技馆、红色教育小站等思政基地,提升学生对铁路行业企业的文化认同感。将各类文化活动引入到社团课堂教学中,例如火车头协会进行不同类型火车头的仿真设计,雏鹰新媒社团开展新中国铁路发展史及典型人物系列报道等活动。在第三课堂(实践课堂),学校建设高寒高铁校内实习实训基地、技能名师工作室,每年冬季在校内铁道综合演练基地开展跨铁路专业的高寒高铁设备全操作技能演练月活动。学校建立了校内劳动教育小站和校外劳动教育基地,明确了“铁路学生能吃苦”的劳动精神、“今日锻炼是为将来健康工作”的劳动价值观和“娴熟掌握铁路劳动技能”的劳动素养。在第四课堂(网络课堂),建设了高寒高铁云课堂,实现了高寒高铁课堂在东北三所铁路高职院校的充分共享。教师利用高寒高铁全系统真实场景认知,引入企业导师实时互动交流,在课堂授课时,随时引入云课堂高寒高铁教学资源,开展线上线下混合式教学改革。