如何提升高职院校社会适应性

作者: 曹玉娜 吴庆国

摘 要 增强职业教育社会适应性是高等职业教育高质量发展的关键举措。如何提升职业院校的社会适应性,不同学者对该问题的研究在研究角度、研究方式等方面存在不同的认识。选取长三角地区13所“双高计划”建设单位作为调研对象,选择招生专业、课程设置、教师选聘为调查指标,通过网络调研发现当前高职院校在人才培养社会适应性方面存在专业设置与区域产业发展有偏差,理论课程数偏多,师资选聘来源单一等问题,并据此提出统筹“五业联动”、强化“理实一体”、推动“三教改革”等建议。

关键词 高职院校;社会适应性;双高计划;长三角地区

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)21-0051-05

2019年1月24日,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》(国发[2019]4号)提出“深化办学体制改革和育人机制改革,以促进就业和适应产业发展需求为导向”[1],强调职业教育要适应产业发展需求。2020年11月3日,党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》里首次提出“增强职业教育适应性”[2]的要求,并在次年发布的“十四五”规划里将“增强职业技术教育适应性”作为实现“职业教育高质量发展”的重要举措[3]。2021年4月,在全国职业教育大会召开前,习近平总书记对职业教育工作作出重要指示,再次强调“增强职业教育适应性”。同年10月12日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确指出“切实增强职业教育适应性,加快构建现代职业教育体系”[4]。2022年3月5日,国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作《政府工作报告》提出“发展现代职业教育,改善职业教育办学条件,完善产教融合办学体制,增强职业教育适应性”四项要求[5]。党和国家政策层面对增强职业教育适应性的多次强调,体现了党和国家对这一问题的高度重视。

什么是适应性?一般来说适应性指的是对社会的适应性。社会适应性起源于达尔文进化学说“适者生存”一词。后来专指人与社会的关系,它包括人与人之间的沟通、人对社会的适应等多方面的内容,部分研究也在从心理学的角度开展适应性研究[6][7][8]。本文主要从高职院校技术技能人才培养要素与企业、产业、社会需求对接等方面的适应性谈起,分析高职院校采取有效策略和措施,增强自身适应性,建立一种与企业行业产业以及社会相适应的和谐关系的必要性与可行性。

一、问题的提出

长期以来,高职院校存在着一些“不适应”现象:学生所学与企业、社会所需不相适应,“无业可就”“有业不就”的结构性失业引起的不适应等状况长期存在,严重影响着高等职业教育的高质量发展进程。

麦可思《2019年中国大学生就业报告》统计数据显示,在2014-2018年的五届毕业生中,本科生就业率持续缓慢下降,而高职高专就业率稳中有升,甚至2018届高职高专毕业生就业率(92%)超过了本科(91%),但实际上高职学生就业后的“幸福指数”并不高,2018届高职高专毕业生的就业满意度为65%。高职院校以培养高素质技术技能型人才为目标,理应更加务实,实际上却是近一半的2015届高职毕业生毕业后三年内转换了行业和职业[9]。上述问题的出现,一方面是由于扩招等因素影响,从2010年到2021年,高校应届毕业生数量增长了近300万人,增加了就业难度;另一方面是高职毕业生的社会适应性差,导致频繁跳槽[10]。

哪些因素影响社会适应性,怎样培养和提高学生的社会适应性,需要从人才培养的根源上寻找原因。崔清源教授认为,影响高职人才培养社会适应性的主要因素是“主体作用”“共生演化”“环境制约”[11];陈海岩等人认为,影响高职教育人才培养社会适应性的阻抗因素为内部因素(教学目标、教学方式、课程体系、师资力量)和外部因素(校内实训基地缺乏、教育保障条件不足)[12];孙玉中分析了高职教育适应性模式的六个要素(培养目标、专业设置、课程体系、质量管理、教学管理、人才质量保障体系)[13];罗艳认为,判断社会适应性的标准为主观和客观两种标准,具体表现为人才培养模式未实施到位,培养目标过于单一,专业设置重复,实践课程不足[14]。综合上述对影响适应性因素的研究发现,专业设置、课程体系、师资力量是影响适应性的共性因素和主要因素。

二、高职院校社会适应性调查

(一)调查指标

基于上述对影响人才培养适应性的共性因素分析,本调查以专业、课程、师资三个因素作为调查指标。其中,专业设置关系着高素质技术技能人才培养的方向性问题,是支撑产业发展的基本要素;课程设置关乎着教师“教什么”、学生“学什么”的问题,是教学的核心要素;师资来源关乎着“谁来教”“怎么教”的问题,是衡量一所学校教学水平至关重要的因素。

(二)调查对象

2019年4月,教育部启动中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)。同年10月,56所高水平学校建设单位和141所高水平专业群建设单位名单公布。其中,高水平建设单位同步承担了各校专业群建设任务,与高水平专业群建设单位比,高水平学校建设单位在“双高计划”建设过程中建设任务更具体、更全面,从学校本身建设和专业建设方面都体现了高职教育发展的整体建设水平和发展特色。为真实掌握当前高职院校在人才培养过程中专业设置、课程体系、师资来源等方面社会适应性的实施情况,选取长三角地区27个城市13所“双高计划”建设单位为样本进行调查分析。其中,专业设置选取2021年13所院校省内外招生的各专业数为数据来源;课程设置选取13所“双高计划”建设单位的专业群建设名单对应专业的课程设置情况为信息来源;教师选聘以13所院校2022年招聘公告为主要信息来源。将样本限定在长三角地区27个城市的“双高计划”建设单位,使样本具有一定的聚集性和代表性,而且“双高计划”建设单位在一定程度上代表了高职院校整体发展状况和建设水平,具有示范引领作用。

(三)调查方法

本研究采用网络调查法。网络调查法是传统调查在新的信息传播媒体上的应用。它是指互联网上针对调查问题进行调查设计,搜集资料及分析咨询等活动,常用方法有网上直接调查与网上间接调查[15],这里采用网络间接调查的方法,利用互联网的媒体功能,以各高校官网上的公开信息为主要信息来源搜集第一手资料。

(四)社会适应性调查内容实施

1.专业设置的适应性调查

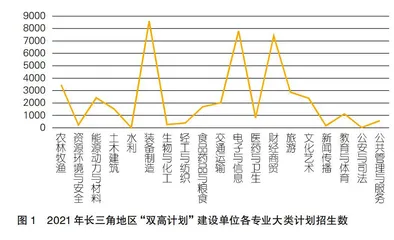

对长三角地区13所“双高计划”建设单位2021年官网公布的各专业招生计划人数进行分类整理汇总,分别按照省内、自主招生(含提前招生)、省外三个类别,将各专业招生人数汇总到19个高职专业大类里,整理汇总后各专业大类合计招生数据如图1所示。

从图1看,2021年长三角地区13所“双高计划”建设单位招生专业覆盖了19个高职专业大类,其中招生人数最多的五个专业大类分别是装备制造大类、电子信息大类、财经商贸大类、农林牧渔大类、旅游大类。这与中共中央、国务院2019年印发实施的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出的“按照集群化发展方向,打造全国先进制造业集聚区,围绕电子信息、生物医药、航空航天、高端装备、新材料、节能环保、汽车、绿色化工、纺织服装、智能家电十大领域”的要求有很大差距,不仅在生物医药、航空航天、新材料、纺织服装等产业领域招生计划偏少,而且即使排在第一的“装备制造大类”也仅占总招生计划的19.4%,“电子信息大类”占到17.7%,而服务乡村振兴的农林牧渔大类招生计划占比不到8%,可见“双高”院校招生专业服务地方产业发展、服务国家重点战略支撑仍存在不足。

图2将招生人数分别按省内外、总计划数分三类进行汇总对比,发现各专业大类按省内外进行分类后,其分布情况和图1总计划数分布趋势没有明显差异,无论省内、省外还是总计划数排在前五的都是装备制造大类、电子信息大类、财经商贸大类等,这说明学校招生计划无论在省内还是省外招生都以专业办学成本和传统专业为主要考虑因素,服务区域重点产业和国家重大战略发展方面投入的专业计划较少。比如生物医药专业大类招生人数不足千人,轻工与纺织类不足400人,相反财经商贸、旅游和文化艺术三个办学成本较低的专业大类招生计划超过28%,尤其教育和体育大类招生人数超过千人,紧追排名第十的土木建筑大类,而教育和体育类就业形势已经相当严峻,高职院校仍在招收大量相关专业学生,就业难问题显而易见。

2.课程设置的适应性调查

在课程设置上,调研了长三角地区13所“双高计划”单位的26个以专业群命名的专业。重点统计每个专业的专业基础课程、专业核心课程和实训课程。统计数据显示,每个专业实践性教学课时均超过50%,但实训课程开设数量普遍偏少,近一半的实训课时设在专业课程计划里,而专业课教学基本上以课堂教学为主,没有细分实训目标及建立专业课实训教学评价机制;实训课满足不了学生实操需要,譬如实训课程和专业课程都以班级为教学单位,而每个班级人数基本都在60人以上,更有甚者超过80人,大班制的实训课教学效果不理想;同时实训课程以校内教师指导下的校内实训为主,缺乏企业实训环境和企业实训师的指导,与企业融合深度不够,双主体育人还不到位;最后从整个专业课程体系看,大部分课程是专业基础课,专业核心课程、专业方向课、专业选修课较少,“工学结合一体化”课程体系尚未形成,且课程设置过程中缺乏对企业行业的需求调研,未能将市场对人才的特殊需求纳入课程体系,比如很多专业并未开设相关行业的标准课程等。这一系列问题的存在导致专业人才培养与市场需求脱节,适应性不强。

进一步选取某工科专业和文科专业的课程设置进行分析,设置情况见表1。工科以B档某学院电梯工程技术专业为例,该专业开设了6门主干课程,含4门理论课、1门考证课、1门实训课,实训课程数偏少且没有具体开课学年信息,总体上看仍存在实训课数量偏少问题;文科实训课程以C档某学院老年服务与管理专业为例,该专业的专业课程分为专业基础课(16门)和专业核心课(6门)两大类。从数量上看,专业基础课远远超过专业核心课,而且专业基础课主要以课堂教学为主,专业核心课并没有完全体现实训性质,如老年护理与保健、老年心理护理等课程,经查阅该课程相关参考教材内容几乎全部以理论知识为主。

3.师资选聘的适应性调查

对长三角地区高水平学校建设单位的13所高职院校2022年招聘公告信息按照A、B、C三个建设档次进行分类整理,见表2,教师选聘的共同条件是高学历、高职称,且作为应聘相关岗位的核心条件。对于高职院校而言,“双师型”教师是各校的重要资源和提高学生实践能力的重要力量,但有企业经历或来自企业的人才想进入高职院校的机会少之又少,一方面是高学历条件的限制,另一方面,绝大多数学校在选聘师资时并没有将企业经历作为必选条件之一。只有B档某学院招聘的23个教师岗位中有7个岗位将“具有3年及以上企业工作经历”和A档的某学院招聘的34个特殊专业岗位有5个岗位将具有3年及以上企业工作经历作为必备条件;另有B档某学院个别岗位将有企业工作经验设为优先;C档某学院个别岗位将有企业工作经历作为选项条件,可用其它条件替代;……值得一提的是有A档两所学院无一岗位有企业工作经历要求,反而将应届毕业设为硬性条件。可见,当前高职院校教师招聘来源主要还是应届毕业生。

(五)调查结论

基于上述对“双高计划”建设单位招生专业、课程设置以及师资选聘条件等因素的实证调查发现:一是高职院校在专业招生计划方面还存在专业不够聚焦区域战略产业发展需要,与地方产业发展契合度低、不相适应的现象,部分文科专业招生人数偏多,专业设置的社会适应性差;二是实践课程偏少且以校内教师指导下的校内实训为主等问题的存在大大降低了实训效果,课程设置社会适应性差;三是教师输送来源单一化,当前主要是高校一个入口。

上述种种因素的存在弱化了高职教育的社会适应性,因此提高社会适应性既是社会对职业教育的期待,也是高职院校完成“双高计划”建设任务的必然要求。