经管类专业创新创业实训课程教学模式探讨

作者: 李杨 蒋银娟 欧朝敏

摘 要:为提升经管类专业创新创业实训课程的教育成效,文章以社会建构主义理论为指导,围绕“人的主体性”“情境”“协作会话”和“意义建构”,探索社会建构主义对创新创业实训课程教学的作用机理,从整体设计思路、教学环节、教学方法、创意训练和教学评价5方面构建经管类专业创新创业实训课程教学模式,切实提升学生创新创业意识和能力。

关键词:社会建构主义;经管类专业创新创业实训课程;创新创业教育;教学模式

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2023)11-0045-04

一、引言

经管类专业创新创业实训课程是创新创业教育课程体系的重要组成部分,是培养创新创业人才不可或缺的教学领地。经管类专业创新创业实训课程需要科学的教育理念作为理论指导,以便更好地实现创新创业教学目的。社会建构主义先驱L. 维果斯基(L. Vygotsky)以马克思主义哲学为指导,提出了最近发展区理论,该理论认

为,学生要达到一个可能的更高发展水平不是传授的,而是在一定社会情境中,通过对话和合作调动学生积极性,发挥其潜能实现的。经管类专业创新创业实训课程以社会建构主义为指导,强调学生的中心地位,引导学生主动探索、发现,对知识进行意义建构,可以培养学生的创新创业意识和能力。

二、社会建构主义与经管类专业创新创业实训

课程教学研究现状

(一)社会建构主义的内涵与基于教学视角的解读和运用

建构主义在一定程度上源于哲学思想,后来作为认知主义学习理论被进一步发展,其强调了主客体相互作用对人们认知结构形成的作用。建构主义坚持主客体辩证统一,其中,知识的获取是主体能动选择、主动建构的过程[1]。然而,关于他人的存在与语言在个体认识形成过程中的作用,不同建构主义者持有不同观点,因此,建构主义也逐渐分化为以J. 皮亚杰(J. Piaget)为代表的个体建构主义和以K. J. 格根(K. J. Gergen)为代表的社会建构主义[2]。个体建构主义强调个人在知识学习过程中的中心地位,而社会建构主义更强调个体与社会间的相互联系。后者认为,个体总是处在一定的社会环境中,通过与他人的交互作用搭建自身知识体系。K. J. 格根(K. J. Gergen)指出,社会建构主义关注文化建构的确立与改变,包括但不限于竞争性信仰与价值体系的适应,以及新形式的教育理念、学术表达和训诫性关系的传承[3]。

从教学视角来解读社会建构主义,其主要强调以下几个观点: (1)个人有获取知识的主观能动性,强调知识不是被灌输的,而是学习者在自主思考和实践中形成的;(2)与他人交流能获得知识,认为学习者的知识获取和能力提升源于学习团队的积极互动;(3)真实情境使学习者获得有用的知识。L. P. 斯特弗(L. P. Steffe)和J. 盖尔(J. Gale)在《教育中的建构主义》一书中分析了社会情境对个体认知的影响:其一,某种特殊的场景或人物的呈现引发学习者进行思考;其二,在特定的社会情境中,学习者通过协助者(教师或学生)的启发与暗示,激发或调整自己的认知与思维,达到相关知识的建构[4]。

(二)创新创业教育的内涵与高校实施创新创业教育的意义

创新创业教育是创新教育与创业教育的有机结合。创新教育着重意识,包括对学生创新精神的灌输和创新思维的构建;创业教育偏重实践,注重对学生创业能力的培养[5],即对客观世界有效改造能力的培养。创新创业教育并非是两者的简单叠加,而是在创新意识培养的基础上融入创业教育,形成的一种培养学生创新创业意识、思维和能力的新教育理念[6]。

高校实施创新创业教育的意义主要体现在以下几个方面。其一,高校实施创新创业教育具有划时代意义。当前,无论是国家的创新驱动发展战略,还是经济发展新常态下“创新引领创业、创业带动就业”的整体要求,都迫切需要高校结合自身学科优势,全面推进创新创业教育。其二,高校实施创新创业教育是我国高校教育改革发展最重要的主题之一[7]。当前,我国高校教育教学过程中暴露出的一些问题,如相关教育理念滞后[8]、与实践脱节等,迫切需要高校加快推动高等教育改革,培养创新型人才,深入推进创新创业教育。其三,高校实施创新创业教育有利于提高学生创新创业素质,提升我国就业水平,夯实民生之本。学生的就业问题关系着国家的经济发展、社会稳定和民生改善,是近年来就业工作的重中之重。高校创新创业教育的全面推进,有利于培养出具有创新思维、创业潜力的复合型应用人才,是促进高校毕业生更高质量创业就业的重要举措[7]。

(三)创新创业实训课程的教学对象与教学模式

创新创业实训课程是理论课程的辅助,是对学生进行技术应用能力训练的教学课程。我国开展创新创业实训课程教学的院校主要有3大类别,一类是本科院校,一类是高职院校,还有一类是中职院校;创新创业实训课程涉及中医药、微电子、会计学和护理等诸多专业。国内有关创新创业实训课程教学模式的研究也颇为丰富,有翻转课堂模式,有依托高校“实训+顶岗实习+创业”“三位一体”的创业教育实训模式,有情境体验式实训教学模

式,有线上线下混合式实训教学模式,等等。

综上所述,针对社会建构主义和创新创业实训课程教学模式,国内外无论是在理论研究还是在实践应用方面,都已取得了较为丰硕的成果,但仍存在一些不足,具体如下。其一,现有研究较少从社会建构主义视角设计创新创业实训课程教学模式。目前,虽然已有部分学者从教学视角分析社会建构主义的内涵并开展教学研究,但更多的还是集中在语言类教学领域,鲜有学者将其应用于创新创业实训课程教学中,尤其是综合性大型实验课程。其二,现有研究更加侧重高职和中职学生创新创业实训课程研究,针对本科专业特别是经管类专业创新创业实训课程的研究相对匮乏。本科学生相较于高职、中职学

生,拥有更系统、更扎实的理论基础,较高的自觉性,较强的学习能力,因而在开设创新创业实训课程时更需创设让学生独立探索并完成所学知识意义构建的教学环境。因此,围绕社会建构主义,结合经管类专业特点,探索新的创新创业实训课程教学模式有助于为建设创新型国家提供新生力量。

三、基于社会建构主义实现经管类专业创新创业实训课程教学的作用机理

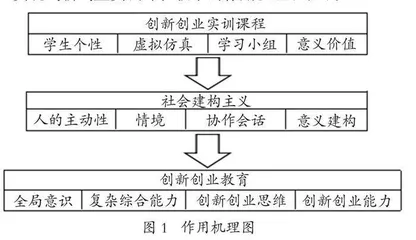

社会建构主义指出,意识、知识或能力是在人类社会范围里,通过个体自身认知过程及个体间相互作用而建构的,是一种意义建构。基于此,文章从“人的主体性”“情境”“协作会话”和“意义建构”4个方面分析社会建构主义实现创新创业实训课程教学的作用机理(图1)。

(一)尊重学生个性发展,培养创新意识和创业精神

创新意识和创业精神是创造性思维和创造力产生的前提,是创新创业的出发点和支柱。而无论是创业意识还是创新精神,本质都是行为主体自身的心理状态。因此,教师依照J. S. 布鲁纳(J. S. Bruner)强调的“学习者为中心”理念,遵循学生心理成长规律,尊重学生个体差异,在创新创业实训课程中明确学生认知主体地位,从讲授者转变为引路者和促进者,指导学生自己发现、形成意识、建构知识。教师将意识形态隐含于知识体系中,把信息、知识分解成易于理解的小模块,并设计出一个个小任务推送给学生,而学生则依据自身喜好进行选择,通过自我探索、不断试错,在学习知识、完成任务过程中启蒙创新意识,培养兴趣和情感,磨炼意志,培养不怕失败、敢于尝试的创业精神。

(二)构建虚拟仿真情境使学生了解创业机会和创业风险

社会建构主义关注学习依赖的社会情境,认为知识、素养和能力源于现实、寓于现实、用于现实,越接近现实的情境,越有助于学习者对所学知识产生感性经验。构建逼近现实的虚拟情境不仅能还原知识产生时的环境背景,还能帮助学习者在真实世界中应用知识,使学习者自觉进行迁移学习。创新创业实训课程以现代信息技术为支撑构建虚实结合的仿真经济环境,让学习者通过高度参与、互动、演练将所学知识运用到企业内部运营、企业间的合作对抗、企业与服务机构的业务往来及整个经济体系的运行中,尝试在纷繁复杂的环境中寻求创业机会,逐渐理解创业可能面临的风险。

(三)组建学生团队并提供会话机会,培养创新思维和创业能力

社会建构主义认为,学习是个人通过与社会间的交流、中介、转化建构意义的过程,人的某种思维、能力会在协商对话中持续不断地被生产出来。学生在创新创业实训课程中组建学习团队,进而培养创新思维和创业能力的具体表现如下。其一,团队因有共同信念和一致目标,使学生学会自我奉献、相互支持、相互合作;其二,为实现目标或解决问题,学生试图冲破常规思维界限去探寻新颖独创的方法进而开展创造性思索,提出独到的解决方案,形成有社会意义的思维成果;其三,合作过程中鼓励学生学会分享,学会倾听;其四,团队成员间的相处为学生提供了观察他人,向他人学习的最好机会;其五,团队内部出现的不同声音,使学生学会化解矛盾、求同存异;其六,团队间的相处能把学生引入更大的社交空间,使学生形成宏观思维,学会处理与其他团队的关系,提升与竞争对手或合作伙伴沟通、谈判的能力,学会思考,学会观察社会互动的动态过程。

(四)意义价值构建使学生创新创业能力获得持续发展

社会建构主义主张教学从学生所处环境中追寻问题情境,让学生意识到自身知识或能力的不足,或是与其已有认知相互矛盾之处,进而激发其学习内驱力。当学生发现无法以原有的知识体系去理解新的刺激,感到需要调整原有的结构时,这种认知失调或冲突就发展成学习的原动力。学生在原动力的驱使下,进行探寻学习。然而,这种学习不是独立的,而是个体与社会互动完成的。意义构建的过程通常有两种情形,一种是在原有知识体系的基础上增加外界的知识,将原有知识体系发展、延伸;另一种是在外界影响下打破原有知识体系进行重新构建。学生无论通过哪种情形,在从萌发创新意愿到开启创新思维再到培养创新创业能力的过程中,都对创新创业形成了新的认知。这些新的认知又是学生下次创新创业意识和能力提升的基础。

四、基于社会建构主义的经管类专业创新创业

实训课程教学模式构建

(一)整体设计思路

经管类专业创新创业实训课程教学模式以虚拟商业环境为载体,以学生为主体,以任务为引领,围绕“人的主体性”“情境”“协作会话”“意义建构”4个方面设计虚实结合的教学元素。其中,“实”的元素包括真实的课堂环境、真实的经营协作和真实的个体;“虚”的元素则包括虚拟

的商业情境、虚拟的工作任务和虚拟的角色。“实”的元素使创新创业实训课程具有“实战性”,因此带来了浓厚的“趣味性”和无限的“挑战性”,以及能力与素质的“产出性”。“虚”的元素则刚好可以满足可操作性、低成本性和低风险性的要求。经管类专业创新创业实训课程教学模式的虚实结合很好地保证了教学载体的“有效性”与“可行性”。

(二)教学环节设计

1.虚实结合的教学元素激发学生的创新创业精神。在经管类专业创新创业实训课上,学生作为真实的参与者沉浸于虚拟的商业环境中,感受到极大的“趣味性”和“对抗性”,与此同时带来创新创业能力与素质的输出。在创新创业实训课程教学中,学生需自行开展如市场预测、市场开拓、商务谈判、经营投资等活动,也需要与同类企业展开激烈角逐。这一系列的仿真实验,树立了学生的创业意识,锻炼了学生的应变能力、沟通能力和创新能力,培育了学生的“企业家精神”。

2.点线面体的教学体系培养学生由局部到整体的结

构性思维认知。创新创业实训课程中的点(如具体岗位任务)、线(如业务流程线)、面(如企业经营管理)、体(如整体经济发展和预测)教学体系,使学生立足岗位任务,了解业务流程,理解企业经营决策,体会宏观经济运行规