基于社会性科学议题学习的成长型思维培养

作者: 薛孝锋

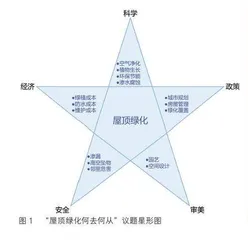

《义务教育课程方案(2022 年版)》要求“加强课程综合,注重关联”,要“突出实践”,倡导“做中学”“用中学”“创中学”[1],社会性科学议题学习提供了一种可行途径。社会性科学议题学习多角度系统思考和组织定位教学目标与内容,通常采用星形图的方式,不同的角可对应不同的目标与内容。各个角的教育立意、教学目标与内容,既应基于各学科国家课程标准的目标与内容而发散,各个角之间又应围绕议题具有内在逻辑联系[2]。社会性科学议题学习本身体现了学科综合,突出了学科实践,与课程方案契合度很高。本文介绍的社会性科学议题“屋顶绿化何去何从”从科学、经济、政策、安全、审美五个角度进行了定位(图1),综合性和实践性都很强。

成长型思维是由美国斯坦福大学行为心理学家卡罗尔·德韦克提出的,认为人的才智通过锻炼可以提高,只要努力就可以做得更好。成长型思维让学习者相信自己的能力可以通过努力发展,这种观点造就了对学习的热爱和强大的适应能力,也是取得伟大成就所必需的。而成长型思维的培养,可以依托于系统的实践课程设置,学校的实践课程体系涵盖德、智、体、美、劳五个方面[3],与社会性科学议题星形图所呈现的综合性相吻合,这也是在社会性科学议题学习中培养学生成长型思维的探索价值所在。

社会性科学议题学习中成长型思维培养流程

成长型思维的培养方法离不开以下3 点:让学生积极适应变化,鼓励学生敢于接受挑战,以及教学生正确面对挫折。无论哪种方法,都需要设置到具体的学习情境中,而社会性科学议题学习的社会性与开放性为此提供了平台。学生在社会性科学议题学习过程中,面对真实存在的社会性问题,如本文的屋顶绿化抉择问题等,非良构问题会让学生面临挑战,问题的抉择与开放结局能让学生身处真实的变化,最终方案的提出过程就是成长型思维培养的过程。

基于社会性科学议题的学习过程,本文列举了能够培养成长型思维的4 个环节,并按照议题的学习进程进行排列,呈现了成长型思维的培养流程(图2)。社会性科学议题学习中成长型思维的培养具有明确的可操作性,以预评为前提,以学习为基础,以挑战为依托,以评价促成长,四者相互递进、相互依托形成成长循环。

社会性科学议题学习中成长型思维培养实践

以预评为前提,完成成长型思维培养的最初准备

预评就是在课前预评估学生对某个具体技能、概念或话题知道多少,就本议题而言,就是学生对屋顶绿化了解多少。预评的有效使用对学生成长型思维培养是必要的,预评尊重了学生的学习时间及已有学情。

预评要求

设置预评要思考如何使之更好地捕捉对技术、概念与内容的理解。在合适的时候,要确保预评内容里包括词语和图片,以便学生快速直接地获取预评目标。一次预评当中也不宜加入太多的技能或概念,同时学生也应该有机会以不同的方式交流他们的理解。

以“屋顶绿化何去何从”议题第1 个活动“绿化还是违章”为例,这是整个议题的开端,学生对议题是陌生的,所以预评就很有意义。学生先欣赏国内屋顶绿化案例,了解屋顶绿化的定义;其次观看视频《最美违章》,对屋顶绿化和违章产生疑惑并进行初步思考;最后提出预评要求,学生自行完成预评,即屋顶绿化在社会、经济和生态方面有什么优点?屋顶绿化的优点彼此间是孤立的吗?屋顶绿化在这3 个纬度上是否也存在缺点,具体表现在哪些方面?

预评分析

预评的目的在于分析学生中谁理解了部分内容,谁理解了全部内容,然后弄清楚题目之间的差距在哪里。当学生在预评里面展示了部分理解,教师可以用表格或模型给出评分点。

学生完成预评后,要对预评结果进行分析利用。首先,学生利用磁贴与教师共同完成对屋顶绿化在3 个纬度的优点分类。其次,小组讨论并尽可能从多个角度分析屋顶绿化可能存在的弊端,用简短的语句写在红色卡片上,并归类到社会、经济、生态3 个维度中,以小组为单位上台汇报。第三,思考你是否愿意推广屋顶绿化?若愿意如何解决屋顶绿化的弊端?若不愿意,如何解决城市绿化的不足?相同观点的学生组成新小组,并提出针对自己观点的解决方案,与反方进行交流,针对反方学生可能的应对方案,思考反驳的论据。最后,分析归纳不同组别的观点,找出大家的疑惑点,进行分类,并以学校为蓝图,形成屋顶绿化的每周活动规划表(表1)。

预评价值

预评可以让学生了解哪些是已知的,哪些是还未学习的,可以通过什么方式学习。这样的过程可以改变学生如何看待学习,如何看待作为学习者的自己。学习新东西时,预评告诉学生什么地方可能会犯错误,这些错误能够让学生获得什么信息,以及怎么利用这些信息换一种方式学习,以体验成功。即使预评失败了,通过观察失败的原因,也能获得再次尝试时可以使用的信息,再试一次,以更接近成功。所以,预评可以带来对学习内容的积极看法,通过预评可以提供学生前进的道路,带来成长、发展和学习。

以学习为基础,完成成长型思维培养的环境设置

以成长型思维培养为目的的学习路径

为了完成成长型思维培养的环境设置,社会性科学议题学习关注的不仅仅是最终目的,更重要的是学习过程的体验。就好像篮球比赛的目的是最终得分超过对方,但基于成长型思维的培养,我们更应该关注篮球运动过程中的感受与收获,学习过程亦然。

在社会性科学议题学习中,教师可以帮助学生思考与改进他们自身在议题中的学习方式。在实践中,建模、建议、提示等方式就是一些很好的方法。建模可以为学生提供如何参与课堂内容的模式,如“屋顶绿化何去何从”议题的第3 个活动“屋顶绿化实验基地的搭建”,这对学生来说就是一个全新的课堂变化,也极有可能面临失败,但这种模型具象化的课堂让学生焕发了前所未有的生机。学生积极思考土壤种类、植物种类、植物分层设置、排水系统、灌溉系统,以及最后的美学设计,其中的任何一个环节都不是单纯指向目的的,过程中的感受和对目标的追求才是重点。当然,学习过程中教师还可以给出一定的建议或提示,从而增加学生的学习体验。比如在上述实验基地搭建过程中,学生可能很少考虑到经济和安全的问题,教师可以建议学生从成本和本地灾害性天气(如台风等带来的高空坠物安全问题)方面让学生改进他们的基地模型。同时教师也可以提示学生一些细节,如排水系统最好做到最终的汇流统一处理等。

以学习为基础培养成长型思维的价值

社会性科学议题学习是以学生为中心的生成性学习,在以学习过程为基础的环境中,学生都可以改进、改变,以适应他们用来思考、创造的过程。关注过程可以促进成长型思维,并发出明确的信息,即每个人都可以发展自己的才能和智力。

以挑战为依托,完成成长型思维培养的重要手段

设置挑战的必要性

按照美国密歇根商学院教授诺尔·迪奇提出的学习三区理论(即舒适区、学习区、恐慌区),在舒适区对学生养成成长型思维无疑是不利的,而科学合理的挑战,可以让学生处于学习区,让他们变得更加坚忍不拔、独立自主。设置挑战,意味着用一种有用的方式让学生熟悉被推出舒适区的体验,在学生的头脑中建立积极的挑战观,学生会从帮助他们成长和发展的挑战中获益。

挑战任务案例

在本议题的第3 个活动“屋顶绿化实验基地的搭建”中,设置了3 个挑战性任务:①学校处于亚热带季风气候区,四季分明,雨水充沛,夏季多东南风,冬季多西北风,屋顶绿化的实验基地应选择什么类型的植物与土壤?②本地三四月春雨期、五六月梅雨期及八九月暴雨期,如何解决排水、防水、根系穿刺、安全等问题?③在寒暑假期间,实验基地如何进行养护?初中学生已经具备生物、地理、物理等学科基础知识,有一定的美学感受,同时也具备一定的社会责任感,这3 个挑战任务是他们所学的现实应用,处于他们的学习区,任务设置比较合理。

挑战对成长型思维培养的价值

社会性科学议题学习应该能让学生接触到他们的内心世界和周围世界,挑战任务就是一种最佳方式。挑战能挖掘学生感兴趣的内容并通过一定的难度克服得到,它结合了学生的兴趣,得到了学生的认可,学生能感受到自己对任务有较高程度的自主权,进而迫使他们全身心投入到成功完成任务之中,成长型思维中的智力和能力因素也就得到了培养。一种对实践和学习更健康的态度,一种更强的应对挫折的能力[4],这就是挑战的价值。

以评价促成长,完成成长型思维培养的催化升华

社会性科学议题学习的评价侧重于学生相互之间的评价,这可以帮助学生更好地理解评估标准,以及构成成功的独立因素,最终实现自我成长,促进成长型思维的培养。

学生的相互评价和自我评价有失败的风险,主要是缺乏基础架构,学生没有作出有效判断所需的工具。因此在实践中,评估标准的架构就很重要,这可以由学生小组讨论和教师共同。表2 是本议题中实验基地的评估标准。

社会性科学议题学习中成长型思维培养反思

心理学家卡罗尔·德韦克说过:“教育的关键是要让孩子相信,他拥有让自己变得更好的力量。”经过成长型思维培养,学生将会乐于接受挑战,并积极提升自己的能力。社会性科学议题学习提供了这样的契机,在实践中,预评、学习、挑战和评价4 个环节相互关联、相互依托又相互促进,形成了成长型思维培养的一个公式:

预评估+ 过程体验+ 挑战任务+ 操作评价= 成长

当然,基于社会性科学议题学习的成长型思维培养还要待进一步研究,如学习过程中挫败感的面对策略,以及学习中如何完善成长型思维的培养公式等。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022 年版)

[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 林静,张乐潼.社会性科学议题的内涵与教育价值[J].中

国科技教育,2020(9)

[3] 汤林.浅谈初中生成长型思维的培养[J].新课程研究,

2022(07).

[4] 崔巍巍.中学生成长型思维的培养策略探究[J].中小学心

理健康教育,2023(02).