初中社会性科学议题跨学科实践活动

作者: 于志健 崔文浩 王强

社会性科学议题因注重构建有效建模、推理与论证等科学实践活动,让学生在参与讨论社会问题与决策议题解决方案的过程中提升科学认知与伦理道德水平,从而促进学生科学素养的整合性发展[1]。

活动背景

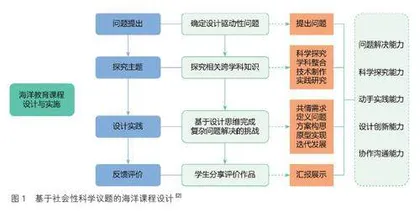

威海地处山东半岛最东端,北、东、南三面濒临黄海,海岸线绵长,达985.9 千米。具有山海相依、岛湾相映、河流纵横的地理地貌,海洋资源丰富,自然景观与人文景观相互映衬,地域特色鲜明。威海取“威震海疆”之意,别名威海卫,是中国近代第一支海军——北洋海军的发源地、甲午海战的发生地、被列强侵占并回归祖国的“七子”之一,还是国务院批复确定的中国山东半岛的区域中心城市、重要的海洋产业基地、滨海旅游城市和爱国主义教育基地,海洋文化底蕴深厚。因此,学校结合地域特点和地方资源,基于社会性科学议题理念进行海洋教育课程研发,积极利用附近的海洋资源、港口、海产品交易市场等显性资源,将生成活动与预设活动相结合,构建和开发海洋文化特色课程,形成了“海洋空间的开发利用——填海造陆”“海洋能的开发利用——潮汐能发电”“海洋资源的开发利用——海洋牧场”3 个主题活动,架构以海明德、以海启智、以海强体、以海育美、以海践劳的多维立体育人体系(图1)。

活动目标

本课例以“小石岛是否有必要进行填海造陆”为研究议题,结合对威海地域未来发展的深入思考,对填海造陆课例开展启发式、辩证式、实践式课程探究。该议题创设了威海小石岛填海造陆的社会性科学议题学习情境,从科学、安全、政策、经济、历史5 个切入点出发(图2),探究威海填海造陆的可行性,让学生在解决这些现实复杂、方案多样的议题过程中,促进互助合作能力、动手能力、审辩思维、探究能力、道德伦理选择能力的全面发展,整合性提升科学素养。

活动过程

环节 1. 从历史视角了解填海造陆(了解国内外填海造陆情况)

展示中国建设港珠澳大桥的过程中填海造陆的视频,激发学生的民族自豪感,引起学生的学习兴趣。引导学生将目光转向自己的家乡——威海,威海地形以山地为主,沿海平原比较狭小,对威海市的发展有一定的限制。尤其是近几年随着经济的发展,大量人口涌入威海,使得威海市人多地少的矛盾更加突出,而填海造陆是一个很好的解决人地矛盾的方案。国内外和威海又有哪些填海造陆的工程呢?

分析国外填海造陆的历史变迁 ①各学生小组将自己先前在课下搜集的资料进行整理,课堂利用电脑补充搜集资料,形成“各国填海造陆情况”初稿。由小组长对初稿进行点评,小组成员在教师的帮助下对“国内外填海造陆情况表”进行完善。②归纳典型国家的填海造陆资料要点,初稿形成后小组代表发言,展示自己小组分析了哪些国家和地区的填海造陆情况。

分析国内和威海填海造陆的历史变迁 ①小组分工合作进行国内填海造陆资料的搜索与归纳。②学生从填海造陆的起因、阶段、方法及城市地形等诸多方面分析总结国内填海造陆情况。③小组归纳我国填海造陆资料要点,填写记录表,确定发言交流成员。

设计意图:通过查阅资料,了解国内外填海造陆的情况;结合实地走访调研,了解威海地区的填海造陆情况,并根据地形特征初步探讨小石岛是否适合填海造陆。

环节 2. 从科学视角研究填海造陆(填海造陆的原理和建模)

展示小石岛的航拍视频,引导学生回忆小石岛的地形特征,感受小石岛的魅力。小石岛可以称得上是山东半岛的明珠,目前还是一个没有被完全开发的宝藏,作为在小石岛海域生活的居民,我们要把它建设得更好,而填海造陆就是一个很好的方式。那填海造陆到底要怎样进行呢?

● 学生观看古时威海的资料,了解威海卫的历史背景,总结古代威海的地形地貌与现代威海的变化;结合板块运动等地理知识分析威海地貌变迁的过程;小组分享交流,完成威海地形地貌调查报告。

● 教师总结威海地形地貌特点,下发威海市空白地图和模型。

● 学生查阅资料卡,从填海动因、地形特点、使用方法等方面分析填海方法,归纳出填海造陆使用最广泛的2 种方法(“人工岛式”和“围堰式”)。

● 教师展示填海造陆的具体实施步骤。①围堰式(适合浅水区):打桩—修筑防浪堤—填土石—排水;②人工岛式(适合深水区):用绞吸式挖泥船挖沙—吹沙到指定区域—在边缘处打桩—成陆后压实松土。下发小石岛地形图,指导学生在地形图上模拟填海造陆(图3)。组间观摩,推荐优秀小组展示本组作品并讲解选址原因和方法步骤。

● 学生查阅资料、观看视频,总结填海造陆后生物栖息地面积、形态的变化,以及生物的种群、数量变化情况,探究如何减轻因填海造陆对海洋生物造成的影响。

设计意图:了解威海地理位置、地形地貌特点并构建地形图;明确填海造陆原理与过程,动手构建物理模型,认识填海造陆对海洋生物数量、种群的影响;针对优点和问题对小石岛填海造陆提出建议;培养学生的动手操作能力与归纳总结能力。

环节 3. 从安全视角分析填海造陆(填海造陆与地质的关系及安全性分析)

对于山多地少的沿海城市,填海造陆是一个为城市有限空间的发展起到重要作用的方法。那么,填海造陆造出的土地一定是安全的吗?本节课将针对填海造陆的安全性展开探究。

● 结合学生的实地调研,以及对威海地质情况的资料查阅,接下来就要预估威海地区地质状况对小石岛填海造陆的影响。

● 各组指导教师为学生提前准备好透明鱼缸、沙土、塑料板、铲子、水等物品,学生根据自己的理解选择实验器材并动手模拟实验,在指导教师的指导下完成实验并进行小组展示,评选出最优秀的实验。①利用建模知识先在小石岛处构建一个填海造陆工程;②模拟资料卡中各国在填海造陆后出现的地质变化等情况,演示出小石岛填海造陆后的后果(图4)。

● 根据本组选择的情况对填海造陆过程进行改进,尝试减轻或消除填海造陆的安全性问题并进行总结,各组总结完毕后由最优小组上台演示实验过程并分享解决方案。

设计意图:分析小石岛填海造陆与地质条件的关系及可行性;通过具体案例分析总结填海造陆的安全性问题和引发原因;通过动手实验验证填海造陆的安全性问题是否存在,加深对填海造陆安全性的理解,并通过改造实验装置解决安全性问题并提出自己的意见。

环节 4. 从政策视角理解填海造陆(分析国内外填海造陆政策)

教师带领学生回顾已学知识,通过列举国内外填海造陆,包括荷兰、日本,以及我国澳门和南海等地,分析当时建设期间的相关政策。

● 教师提出驱动性问题:公共基础设施的建设与改造需经政府的审查与批示,同学们知道哪些关于填海造陆等海洋建设的法律法规呢?

● 学生多方查阅填海造陆方面的政策性文件,以小组为单位将整理搜集的资料汇总(表1)。

● 小组内交流讨论,对政策进行分析。

教师带领学生回顾国内外填海造陆情况,指导学生分析各地当时建设期间的相关政策和政府对填海造陆的政策引导,以及对中国填海造陆的启示。

设计意图:学生了解填海造陆和海洋建设方面的法律法规,掌握分析国内外政策的一般方法,形成海洋建设政策的知识图表,增强海洋资源开发和利用的意识。

环节 5. 从经济视角探索填海造陆(小石岛填海造陆的成本核算及其与经济发展的关系)

展示国内外已进行填海造陆案例的耗资情况,让学生对成本有初步的了解,同时展示澳门、南海等地在填海造陆后对当地经济的促进作用,请学生结合威海实际情况,分析小石岛填海造陆的成本并预测对经济发展的影响。

● 教师讲解成本核算的概念、内容与目的;学生选择合适的成本核算方法,利用现有工具进行成本核算,制作成本表。

● 教师播放介绍国民生产总值(GDP)概念等内容的视频,展示各国历年国民生产总值的增长排名;学生总结归纳经济增长的含义:一方面是指一个国家在一定时期内生产的产品和劳务的实际增加量或它们的实际增长率;另一方面是指在一定时期内,一个国家潜在的(或充分就业时的)生产能力的增加。

● 教师讲解劳动、科学技术、资本、体制等因素对经济的具体影响;学生结合澳门填海造陆后经济发展的案例预设小石岛填海造陆后威海地区的经济变化,并填写预设内容。

● 教师展示给政府的建议书范文,讲解建议书写作格式;学生总结填海造陆的优缺点,按条目整理,梳理建议书思路,写出建议书;教师梳理课程内容,指导学生修改完善给政府的建议书,形成本节课的成果展示。

设计意图:了解成本核算的目的、方法及基本思路,对填海造陆进行成本核算;了解小石岛填海造陆与经济发展的关系、影响经济增长的因素,从经济发展角度探讨小石岛是否可以进行填海造陆;学会建议书的书写格式,总结和归纳对小石岛填海造陆的建议并书写建议书。

收获与反思

通过社会性科学议题背景下的跨学科课程开展,打破传统课堂的学习模式,通过提出驱动性问题、制订探究方案、实施计划等步骤,以学生科学探究的方式进行课外实践活动。学生在活动过程中不仅可以对已有地理、生物、历史等知识进行巩固,也获得了科学探究的方法和能力,更培养了独立思考的思维方式,学生“学会学习”素养在一定程度上有所提升。活动中学生还要着眼于社会,联系现实,眼光放大放远,这些都会促进学生“责任担当”与“科学精神”核心素养的发展。

参考文献

[1] 林静,张乐潼.社会性科学议题的内涵与教育价值[J].中

国科技教育,2020(9):8-12.

[2] 陈鹏,田阳,黄荣怀.基于设计思维的STEM 教育创新课程

研究及启示[J].中国电化教育,2019(8):82-09.