元宇宙场域下职业体验模式研究

作者: 张杰 杨玉梅 罗丰

摘要:元宇宙开启了新的教育形态,为职业启蒙教育教学实践提供了新思路和新方法。本研究从元宇宙与虚拟数字人的内涵与特征出发,结合职业体验的生成过程和心理机制,提出元宇宙场域下职业体验场景的关键构成要素,总结出该场景的三大核心特征:职业场景的沉浸式建构、体验活动的智能化导引和多维数据的持续性生成。将元宇宙场域下职业体验模式划分为环境感知、活动体验、效果评估与价值判断三个阶段,分别对应职业场景生成、职业体验过程和学生自我评价。最后提出回归现实世界、加强学科融合、推进共建共享等建议,以应对可能存在的学习者自我认知、职业体验兴趣、资源建设门槛等方面的挑战。

关键词:元宇宙;虚拟数字人;职业启蒙教育;职业体验;教育模式

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)01-0012-07

职业体验是职业启蒙教育的重要途径, 关系着个体职业生涯路径的开启和健全人格品质的培育。《中小学综合实践活动课程指导纲要》指出:“职业体验指学生在实际工作岗位上或模拟情境中见习、实习,体认职业角色的过程,如军训、学工、学农等,它注重让学生获得对职业生活的真切理解,发现自己的专长,培养职业兴趣,形成正确的劳动观念和人生志向,提升生涯规划能力。”从近年来中小学职业启蒙教育的探索性实践来看,职业体验活动主要存在以下问题:其一,校际发展不平衡,不同学校模拟或联合社会机构开展职业体验活动的能力存在较大差别;其二,受空间限制较大,可供学生选择的职业体验活动形式不够丰富;其三,个性化程度低,教师难以为学生提供及时的、有针对性的指导,职业体验活动效果欠佳。因此,借助元宇宙技术在职业体验活动的场景创设、活动呈现、过程指导等方面所具备的优势,探索元宇宙场域下职业启蒙教育的开展模式,将有助于推动职业启蒙教育教学的实践创新和提质增效。

一、“元宇宙”与“虚拟数字人”

(一)“元宇宙”的内涵

2021年被称为“元宇宙元年”。“元宇宙”(Metaverse)一词随着UGC游戏公司Roblox上市成为“元宇宙第一股”而进入大众视野,随即受到微软、腾讯、字节跳动等互联网科技公司的高度关注,Facebook甚至更名为Meta,引发社会各界的广泛讨论。在中国,“元宇宙”被国家语言资源监测与研究中心列为“年度十大网络用语”[1]。元宇宙是真实世界经数字科技重构而成的虚拟场域,是物理空间与网络空间的统一体。人类通过元宇宙开启新型社会形态,将迎来经济、文化、教育、生活等各层面的深刻变革。

“元宇宙”概念的出现最早要追溯到1992年美国科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森写作的科幻小说《雪崩》,在书中作者将元宇宙描述成一个与现实世界平行的虚拟城市环境,并命名为“元宇宙”(Metaverse)。“Metaverse”是由“meta”和“universe”组成的合成词,“meta”表示超越和虚拟,“universe”表示世界和宇宙。

关于元宇宙的定义,目前尚处于形成和发展阶段。清华大学沈阳教授认为:“元宇宙是整合多种新技术产生的下一代互联网应用和社会形态,它基于扩展现实技术和数字孪生实现时空拓展性,基于AI和物联网实现虚拟人、自然人和机器人的人机融生性,基于区块链、Web3.0、数字藏品/NFT等实现经济增值性。在社交系统、生产系统、经济系统上虚实共生,每个用户可进行世界编辑、内容生产和数字资产自所有。”[2]北京大学陈刚教授、董浩宇教授则认为:“元宇宙是利用科技手段进行连接与创造的,与现实世界映射与交互的虚拟世界,具备新型社会体系的数字生活空间。”[3]美国的加速研究基金会(Acceleration Studies Foundation,ASF)于2006年发布的《元宇宙路线图:通往3D网络之路》指出:“元宇宙是虚拟增强的物理现实与物理上持续存在的虚拟空间的融合,这一融合使用户可以同时对两者加以体验;没有一个单一的、统一的实体被称为元宇宙;元宇宙的建设意味着越来越多的虚拟和3D网络工具和物体将嵌入我们的环境之中并相互促进,并成为我们生活中的持久特征。”[4]

元宇宙内涵的开放性决定了定义的丰富性。值得注意的是,元宇宙首先是一种技术集成环境,网络及运算技术、物联网技术、区块链技术、交互技术、电子游戏技术、人工智能技术是其底层支撑[5]。而以超越技术的视角来审视元宇宙,又可将其视为一种基于技术而构建的高度仿真的社会形态或社会环境。如果说30年前斯蒂芬森在科幻小说里描绘的元宇宙侧重于基于想象图景的“幻”,那么当下重提的元宇宙则侧重于基于技术成就的“科”——信息技术的迭代升级和数字时代的进一步发展造就了经典概念的重现与超越,元宇宙从“幻”走向“科”,从一个独立于现实世界而存在的虚幻空间逐步演变成与现实世界交叉、重叠、相辅相生的科学化可置信空间。人类根据自身生存于其中的社会形态“创造”出了元宇宙,通过元宇宙拓展了自身的活动空间,变革了生存样态。

(二)“虚拟数字人”的内涵与特征

虚拟数字人(Metahuman)是元宇宙的重要组成部分,日益发展的虚拟仿真等底层技术框架正在塑造虚拟数字人更为丰富的人类特征,使其在诸多领域得到愈加广泛的应用,有望成为促进信息技术与教育教学深度融合的重要推力。在《雪崩》一书中,与“元宇宙”(Metaverse)概念一同出现的还有虚拟分身(Avator)。2009年,美国知名导演詹姆斯·卡梅隆以《Avator》(中译名《阿凡达》)命名的科幻电影可以帮助我们认识这一概念。在中国,虚拟分身(Avator)更多地被称为虚拟数字人(Metahuman),按照中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室在其发布的《中国虚拟数字人影响力指数报告》中的定义,虚拟数字人(Metahuman)是“通过计算机图形学、语音合成技术、深度学习、类脑科学、生物科技、计算机科学等聚合科技(Converging Technologies)创设,并具有‘人’的外观、行为甚至思想(价值观)的可交互的虚拟形象”[6]。量子位硬科技《虚拟数字人深度产业报告》则指出:“虚拟数字人指存在于非物理世界中,由计算机图形(CG)学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用,并具有多重人类特征(外貌特征、人类表演能力、人类交互能力等)的综合产物。”[7]

综上可见,虚拟数字人具备两方面的特征:一是“类人性”特征,具体表现为:第一,拥有人的外观,具有特定的相貌、性别和性格等人物特征;第二,拥有人的行为,具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力;第三,拥有人的思想,具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力[8]。二是“超人性”特征,具体表现为:第一,能够突破时空限制,进入真实人类不可能或难以到达的时空环境并进行灵活切换;第二,能够突破生理限制,不但具有超长生命周期,而且在数据获取、分析与存储方面也远超人脑的处理能力;第三,能够突破角色限制,在形象、个性、性格、知识储备、职业技能等人物设定方面支持自定义。从社会学的角度来看,人之为人缘于自然属性与社会属性的统一,虚拟数字人的“类人性”特征使其超越技术—工具层面而得以匹配“人”这一称谓,其“超人性”特征则将成为理解虚拟数字人在社会各领域得到日益广泛应用的重要线索。

如果说元宇宙是人类“创造”的社会形态,那么虚拟数字人则是该社会形态中的“原住民”[9]。虚拟数字人不能脱离元宇宙而独立存在,每一个虚拟数字人都“生活”于特定的元宇宙场域中,其所参与的活动和承担的角色等使得其“个性特征”“人格品质”“兴趣特长”等或于其中显现,或不断被塑造。这为思考元宇宙场域下职业体验场景的构建,以及挖掘该场景下职业体验的教育意义提供了现实路径。在元宇宙职业体验场景中,虚拟数字人以虚拟学生、虚拟学伴和虚拟导师的形象呈现。虚拟学生是真实学习者的数字分身,由学习者通过传感设备加以控制;虚拟学伴是共同参与职业体验活动的其他学习者;虚拟导师则代替真实教师指导元宇宙内的教学活动。虚拟学生、虚拟学伴和虚拟导师三者构成元宇宙职业体验场景中的主要活动主体。

二、元宇宙场域下职业体验场景的构成要素与核心特征

元宇宙场域下的职业体验活动,本质上是一种在线学习活动,有别于纯粹娱乐化、游戏化的网络角色扮演。职业体验的效果取决于如何挖掘职业体验的教育意义,探寻元宇宙场域下职业体验的构成要素与核心特征。

(一)元宇宙场域下职业体验场景的构成要素

何为“体验”?哲学视域中的“体验”最初被理解为人认识客观世界和生命感悟的过程,即表现为主体和客体之间的一种关系。而现象学家胡塞尔和存在主义哲学创始人马丁·海德格尔等人则将其推进到认知领域,认为体验具有认知性[10],并开始从认知的角度来理解体验。心理学领域对体验的理解主要表现为两个方面:一是将其视为情绪情感的核心成分,认为体验是人在情绪情感方面的主观感受,包括感受的强度、快感度和复杂度[11];二是将其视为一种心理活动过程,认为体验是主体在亲历感受和深刻理解基础上对事物产生情感并生成意义的心理活动[12]。在教育学领域,研究者倾向于把它看成活动过程与结果的结合体,它既是主体亲历某件事的活动过程,也指通过活动获得认识和情感的结果[13]。由此可知,体验包括了认知和情感两个维度,认知是指主体对客体的认识和理解,情感是指主体的情绪感受和心理状态等。何为“职业体验”?职业启蒙教育视域下的职业体验活动则是教师有目的、有计划地引导学生在参与多样化的职业活动中,一方面获得对多种职业的认知和理解,另一方面充分培养和显现个体情感,进而更充分地了解自身的职业兴趣,形成积极的职业价值观和职业素养。

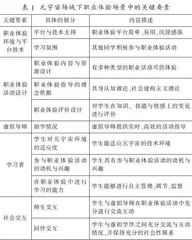

有研究者通过实证研究寻求在线课程学习体验的影响因素,其中课程环境与平台技术、学习者特征、课程设计、教师或助学者、社会性交互是构成在线学习体验场景的关键要素[14],该框架为考察元宇宙场域下职业体验场景的构成要素提供了启示。在元宇宙场域下,职业体验场景的关键要素应该包括职业体验环境与平台技术、职业体验活动设计、虚拟导师、学习者和社会交互。职业体验环境与平台技术既包括通过元宇宙技术所构造的用户适宜、高沉浸感的环境,也包括不同学生参与职业体验过程中共同构成的“学习场”。职业体验活动设计包括为学生提供多种多样的职业体验活动,辅助学生在职业认知、职业行为、职业情感等方面获得深层体悟与发展。虚拟导师能够提供实时、高效的追踪与指导,帮助学生反思与改进参与职业活动的方式。学习者是职业体验场景的中心感受者,其对元宇宙环境的适应度、参与职业体验的动机与兴趣、在职业体验中进行学习的能力直接影响其参与职业体验的成效。社会交互包括学生与虚拟导师、虚拟学伴之间的交互活动。具体见表1。

(二)元宇宙场域下职业体验场景的核心特征

如果说五个核心要素本身是相对孤立的“点”,那么经由这些“点”的有机组合而勾勒出的则是一幅内在关联紧密而生动的元宇宙场域下的职业体验场景,该场景具有三个核心特征。

1.职业场景的沉浸式建构

利用元宇宙场域建构职业启蒙教育所需的职业体验场景,即是将元宇宙系统视为教学空间,元宇宙中的各种社会机构成为体验者所需的工作环境,社会机构的运转过程和虚拟数字人的互动关系,就包含着其所体验职业的工作内容。一方面,3D、全息投影、数字孪生等技术以及元宇宙的低延迟特点使得该场景与现实社会保持高度的同步或仿真,学习者身处场景之内会感觉身临其境,产生环境的真实性。另一方面,智能眼镜、手势交互系统、声控交互系统等可穿戴、可触摸式的人机交互系统的应用,帮助学习者与数字替身融为一体,调用视觉、听觉、触觉等多种感官参与职业体验活动,传递近乎真实的反馈信息,造成感觉的真实性。环境和感觉的真实性共同构成虚拟职业体验场景的沉浸化特征。

2.体验活动的智能化导引

元宇宙场域下的职业体验场景为学生提供智能化的导引,其中最重要的角色是虚拟导师。虚拟导师具有教师的形象、行为和思维特征,代替教师参与元宇宙教学场域内的教学活动。在拥有领域专家知识储备的同时,虚拟导师还具有自主性、智能性等特征,能够与学习者开展自适应、个性化的交流互动。学习者由专属的虚拟导师带领进入职业场景,虚拟导师会根据其个性特征在关键环节进行流程与技能导引、认知发展导引、情感状态导引和场景转换导引,监督与调控整个职业体验过程,根据相应标准生成过程性评价,引导学习者开展职业体验活动直至达成教学目标。在虚拟导师的帮助下,学习者可以实现元宇宙职业场景的个性化建构,即建构具备个性场景特征的“小宇宙”,而具体场景特征则根据学习者的兴趣取向、学习目标和认知水平来设定。真实世界的教师能够与虚拟导师分担不同的教学任务,共同参与和完成整个教学活动。