成渝地区双城经济圈高职专业设置与区域产业结构适应性探析

作者: 赵鹏程 李长春

摘要:推动高职院校专业设置与区域产业结构相适应是促进成渝地区双城经济圈高质量发展的题中应有之义。基于2018年至2020年成渝地区双城经济圈44个市(区)高职院校专业数和专业布点数相关数据,发现区域三次产业相关专业设置数及专业布点数与对应产业结构分别处于不同程度的磨合阶段;部分专业同质化严重,出现热门专业扎堆现象;支柱产业相关专业供给不足,滞后于区域重点产业发展需求。建议健全专业—产业动态调整机制,不断提升专业结构区域适应性;找准高职院校办学定位,消解同质化办学迷局;对标区域重点产业,强化相关专业设置薄弱点建设。

关键词:成渝地区双城经济圈;高职专业结构;产业结构;适应性

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)01-0024-07

一、问题的提出

《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》(以下简称《纲要》)是推动建设西部重要发展极的纲领性文件。高等职业教育作为中国特色职业教育的核心角色,是与区域经济发展联系最为紧密的教育类型,其生命力体现在与区域产业结构的主动对接上[1]。探析成渝地区双城经济圈高职教育专业设置与区域产业结构适应性,使高职教育专业数与专业布点数精准对接区域产业需求,深入植根区域人力资源需要,对强化高职教育与成渝地区双城经济圈发展之间的联结具有重要意义。

职业教育与区域经济发展是学术界经久不衰的研究重点和热门话题,不少学者对职业教育与区域经济发展相适应的理论逻辑和路径建构进行了深入讨论。如有学者得出职业教育质量管理与区域经济发展具有“倒逼”和“主动”两种关联逻辑[2]。也有学者运用灰色关联度模型证明中山市职业教育与区域经济发展呈现中等关联性,发现二者之间的联系愈发紧密,提出职业教育要紧贴市场需求[3]。还有学者提出职业教育要通过专业对接产业等途径,更好地服务区域经济发展[4]。另有学者探究了成渝经济圈职业教育与区域经济发展中的政府角色[5]。

产业结构是反映区域经济发展演进阶段的重要指标,影响当地职业院校专业结构的基本形态,反哺区域产业经济发展[6]。因此,部分学者从区域层面出发,对职业院校专业设置与区域产业结构进行分析。如有学者提出成渝地区职业教育人才供给滞后于产业经济发展,职业教育资源分散与产业布局不匹配,内部专业层次与产业结构不一致[7-8]。有学者通过对部分省(市)教育行政部门、职业院校和企业进行调研,发现职业院校专业与产业存在省域匹配度不高且不平衡的现象[9]。还有学者从国外寻找职业教育专业设置应与产业形成互动的经验证据[10]。高职院校与其所在区域产业结构之间相互依存的羁绊由职业教育本身性质决定。因此,有学者建议京津冀区域高职院校调整专业布局[11]、突出专业特色[12]、动态调整专业设置[13]。还有学者从产教融合的视域出发,发现粤港澳大湾区的高职教育专业设置与当地产业结构有错位[14]、内部各区域契合度不高[15]、特征差异不明显[16]。

综上所述,高等职业教育与区域产业结构的研究已取得丰富成果,但还存在一定的改进之处。首先,在职业教育适应区域经济发展方面较多集中在宏观理论研究,较少从区域产业内部结构需求侧进行分析。其次,许多学者从整体对于高职院校专业设置与产业结构的契合度进行考察,对于区域重点发展专业或产业的考察还比较欠缺。最后,对京津冀、长三角和粤港澳大湾区等区域的研究非常活跃,但在新兴战略规划区域尚有探究之处。因此,本文根据成渝地区双城经济圈44个市(县)相关数据,其中四川省(后简称四川)15个市和重庆市(后简称重庆)29个区县,探讨区域高职院校专业设置与产业结构以及部分重点发展产业的匹配度,为促进高职院校适应性发展提供借鉴。

二、研究设计

(一)专业大类产业归属划分

根据《职业教育专业目录(2021年)》专业划分标准、专业相关度以及相关学者的方法[17-18],将农林牧渔大类专业划分为第一产业相关专业;将资源开发与测绘大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类和食品药品与粮食大类划分为第二产业相关专业;将交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类和公共管理与服务大类划分为第三产业相关专业。

(二)结构偏离度

高职院校专业数和专业分布点是专业设置结构的重要表现形式,采用陈基纯、陶红等学者的方法[19],用高职院校专业数和专业分布点的结构偏离度作为反映高职教育专业设置与区域产业结构适应性的指标,其数值为专业结构比值与产业结构比值之差,结构偏离度绝对值较大,则适应性较弱,反之则适应性较强。若某一产业结构偏离度为负,即某产业对应专业比重或专业布点数比重低于该产业比重,说明该产业相关专业滞后发展,反之则专业供给过剩。

三、基本现状

(一)成渝地区双城经济圈产业结构现状

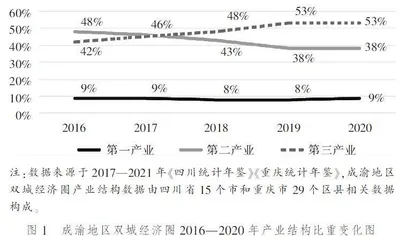

2021年,《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》发布后,川渝正式吹响两地携手共建新增长极集结号,经济进入稳中向好阶段,GDP从2020年的66 385.54亿元增长到2021年的73 919.2亿元,经济增速为8.5%[20],继续领跑西部、带动西部地区经济发展的作用不断增强,其经济腾飞的重要动力源泉之一在于产业结构不断调整升级。如图1所示,第一产业的产值比重在2016年到2020年一直保持在8%~9%;第二产业的产值比重在2016年到2020年从48%降低到38%;第三产业的产值比重在2016年到2020年从42%增长到53%,占据区域GDP的半壁江山。区域产业结构由“二三一”结构升级至“三二一”模式,是库兹涅茨产业结构演进规律在成渝地区双城经济圈的事实印证。

(二)成渝地区双城经济圈高职院校专业结构现状

1.高职院校地域分布

四川和重庆是我国高等职业教育大省(市)。截止到2020年,成渝地区双城经济圈规划区域里的高职院校共112所,其中四川70所、重庆42所,共占川渝高职院校总数的92.6%。其中成都有32所高职院校,占成渝地区双城经济圈高职院校总数的28.6%,重庆29区(县)共有42所高职院校,占成渝地区双城经济圈高职院校总数37.5%,其余市的高职院校拥有量较少,特别是自贡、遂宁、乐山、宜宾、广安和雅安市,各自只有1所高职院校。高职院校的高度聚集为建设成渝地区双城经济圈提供有利的人才支撑,同时也拉大各地市经济发展规模、质量和速度的差距。

2.高职院校专业结构

如表1和表2所示,截止到2020年,成渝地区双城经济圈高职院校共开设462个专业,涵盖《职业教育专业目录(2021)》所有专业大类。形成专业布点数为3403个,平均专业布点数为7.37个的专业布点数规模。从专业布点数来看,热门专业主要分布在第二产业的土木建筑大类和第三产业的财经商贸大类以及电子信息大类。其中,电子商务、会计、市场营销和物流管理等第三产业相关专业布局点占一半院校以上,其余专业也在40%以上。一方面反映了成渝地区双城经济圈高职院校部分专业设置紧跟区域经济和产业结构的变化,另一方面显示出部分专业设置具有趋同性,专业集中度低。

四、实证分析

根据公式得到成渝地区双城经济圈高职教育专业结构与区域产业结构的结构偏离度,相关数据如表3和表4所示。

(一)专业结构与三大产业适应性分析

1.第一产业相关专业数及专业布点数滞后于产业需求

成渝地区双城经济圈高职院校第一产业结构偏离度为较低且为负数,相关产业专业设置和院校专业布局点滞后于第一产业的发展水平以及发展需求。近三年,四川高职农林牧渔类专业设置、专业布点数与第一产业结构偏离度的绝对值高于重庆,表明四川高职院校农林牧渔类专业设置数以及专业布点数与相应产业匹配度低于重庆。并且成渝地区双城经济圈、四川和重庆的第一产业相关专业布点数的结构偏离度的绝对值均高于第一产业相关专业数结构偏离度,表明在成渝经济圈的高职院校在第一产业相关专业布局上与对应产业更不匹配,农林牧渔类专业开设院校较少,专业布局范围狭窄。成渝地区双城经济圈打造现代高质量农业特色带需要强化农业科技基础,扩充农业人才支撑,拓展农业产品市场,建设国家农业高新技术产业特色示范区。而目前区域高职院校农林牧渔类专业设置较少,专业开设院校布点不足。其原因可能是人们普遍认为农业收入低、产业工人收入较高的传统观念和从业环境与社会环境的巨大落差,出现农村学生冷落农学专业的现象,使高职院校办学积极性下降,被迫撤销部分生源稀少的涉农专业,农林牧渔类专业增设速度低缓和专业布局面窄的窘境使得农林牧业类专业结构与第一产业结构失衡性愈演愈烈。

2.第二产业相关专业数及专业布点数低于产业需求

成渝地区双城经济圈高职院校第二产业相关专业数、专业布点数结构偏离度较低且为负数,第二产业相关专业数与产业结构的偏离度呈波浪式,在2019年下降,但2020年又回升,表明成渝地区双城经济圈高职院校在第二产业相关专业设置和专业布点均低于对应产业发展需求,不匹配态势为上下起伏。四川高职院校第二产业相关专业数与对应产业的结构偏离度逐年下降,但专业布点数结构偏离度却呈上下起伏。重庆与四川相反,专业数结构偏离度呈波动状,但在专业分布点上存在不匹配程度加深的问题。四川只有2018年的第二产业高职专业数结构偏离度比重庆高,其余年份都较低;而在高职专业分布点上每年的第二产业相应专业结构偏离度都比重庆高。整体水平上,四川在高职院校专业设置数与第二产业结构匹配度优于重庆,重庆在专业布点匹配度上表现更佳。《纲要》明确提出推动制造业为代表的第二产业高质量发展,整合提升优势产业,加快补齐关键产业短板,增强全产业链优势。然而目前成渝地区双城经济圈高职院校在能源动力与材料大类、水利大类、生物与化工大类、轻工纺织大类和食品药品与粮食大类专业设置较少,专业布点过窄;土木建筑大类和装备制造大类专业在两地重复开设,专业分布点过于广泛,专业聚集度较低,区域分工衔接不明确,对专业群依据技术链顶层设计、高职院校重组区域有效资源以及形成人才培养比较优势具有不利影响。

3.第三产业相关专业数及专业布点数供给过剩

成渝地区双城经济圈高职院校第三产业相关专业数、专业布点数结构偏离度较高且为正数,相关产业专业供给过剩。其中成渝地区双城经济圈高职院校第二产业专业数、专业布点数与对产业结构的偏离度在2019年虽有下降,但在2020年迅速上升。四川高职院校相关专业设置数与第二产业结构偏离度逐年下降,但专业布点数结构偏离度呈波浪状。重庆高职院校专业数与第三产业结构偏离度在2019年下降,2020年出现反弹且高于下降前的水平。而专业布点数结构偏离度逐年增大,表明重庆第三产业专业设置和院校布局超前发展,专业设置过度现象愈演愈烈。从整体上看,成渝地区双城经济圈、四川以及重庆高职院校第三产业相关专业布局点结构偏离度绝对值大于专业数结构偏离度。反映出成渝地区双城经济圈部分院校对专业发展缺乏整体规划,追求大而全,缺乏骨干、特色专业,盲目跟风随意设置专业,缺乏市场针对性。由于第三产业相关专业投入少,见效快,较易调整,并且是学生倾向于入学的专业大类,因此这类专业设置普遍较多。

(二)专业结构与重点产业适应性分析

在《成渝经济区区域规划》和《纲要》两个成渝地区双城经济圈建设发展纲领性文件中,反复提到两地协同建设现代化产业体系,支持包括重大装备制造类、汽摩及配件行业、电子信息类、航空航天类、冶金与材料生产类、能源化工类、纺织食品类和医药产业类在内的八大区域重点产业成为成渝地区双城经济圈建设发展的压舱石和增长点。