埃塞俄比亚职业教育:人力资源、发展困境与中国合作

作者: 李炜婷 [阿尔及利亚]瓦利德·艾萨尼

摘要:基于文献研究发现,目前埃塞俄比亚的人力资源结构虽然具有体量规模优势,但仍面临分布维度不均和教育产出率与利用率低的问题。进一步的访谈与问卷调查研究结果表明,职业教育作为人力资源开发的重要途径,仍受国家财政支持状况、就业服务与社会就业系统完善程度等因素影响。基于对该国人力资源现状的分析以及职业教育现状的剖析,提出了扩大职业教育产出的社会影响力、改善大众对职业教育的印象、打造多元职业教育服务体系等措施,充分发挥职业教育在人力资源开发中的重要作用,助力埃塞俄比亚工业化进程。

关键词:职业教育;技能培训;人力资源;中非合作计划

中图分类号:G719 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)02-0091-06

人力资源是生产力中最重要的生产资料之一,将对社会经济产生直接性、积极性以及创造性的影响。埃塞俄比亚作为非洲第二人口大国,是非洲联盟与联合国非洲经济委员会等重要国际组织的所在地,在非洲大陆具有特殊的经济影响力和国际政治地位。中国与埃塞俄比亚的教育合作自20世纪80年代中期开始[1]便秉持“南南合作”精神,具有悠久的合作历史与坚实的合作基础。现今,埃塞俄比亚更是作为“一带一路”倡议的重要节点国家与中非产能合作的先行先试示范国家,与中国开展了各领域的广泛合作。因此,对该国人力资源的密切关注和职业教育发展现状的多维分析至关重要,一方面能够衡量其本土职业教育人力资源培养与市场需求之间的匹配程度,助力埃塞俄比亚加速工业化进程与国家经济发展;另一方面透过对其人力资源现状的剖析,挖掘其职业教育面临的挑战与问题,为中国与埃塞俄比亚未来的职业教育合作提供具有建设性与可操作性的指导。

一、埃塞俄比亚人力资源现状

对于发展中国家或欠发达国家而言,人力资源是实现国家经济增长与改善社会福祉的关键,人力资本的数量和质量会持续性发挥至关重要的作用,在国家发展战略中应赋予其高度优先发展的位置[2]。透过埃塞俄比亚的人力资源供给与市场需求不匹配的社会现状,分析出埃塞俄比亚国内人力资源市场存在的一些问题。

(一)人力资源分布不均

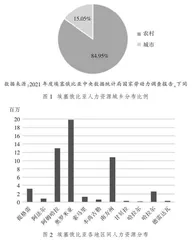

埃塞俄比亚的人力资源呈现农村与城市以及不同地区间分布不均的问题。首先,由于国家现存经济结构集中于第一产业,农业经济就业状态相对稳定且行业间就业转换率较低,静态来看农村就业人口总数大于城市就业人数(见图1)。其次,因自然地理环境与国家发展政策等原因,埃塞俄比亚各州的人力资源也存在分布不均的问题,其中奥罗米亚、阿姆哈拉以及南方州的人力资源较为充足,而甘贝拉、哈拉尔以及德雷达瓦等地区较不充分[3](见图2)。另外,人力资源还有涌向发达区域,从而导致欠发达区域愈发缺乏适龄人力资源的趋势,进一步加剧地理性分布不均的现象。

(二)非正规就业人力资源占比高

20世纪70年代,国际劳工组织提出非正规就业这一概念,用以指代缺乏正式以及稳定劳动关系的就业现象,包括未签订劳动合同、未获得社会保障等不稳定的就业。而相关研究表明,受教育程度与就业非正规程度有着显著负相关关联——即当受教育程度提高时,非正规就业程度就会降低。与完全没有受过教育或只完成初等教育的工人相比,受过中高等教育与相关技术培训的人员从事非正规就业的可能性较小[4]。在过去相当长一段时间内,以教育水平不足为主要诱因,非正规就业是埃塞俄比亚大量人力资源的主要就业方式。加之埃塞俄比亚政府为发展经济,大力倡导发展微小型企业,非正规就业在埃塞俄比亚一直被低教育水平的人视为赖以生存的谋生手段。特别是农村地区,一些典型的非正规劳动力市场以社区组织的形式存在,最常见的有Mahabers(宗教协会)和Debos(农业工作组或“劳动分享组织”)①。埃塞俄比亚中央数据统计局的调查结果显示,全国的非正规就业率约为18.2%,多见于索马里、阿法尔、甘贝拉以及德雷达瓦地区,并且主要集中在制造业、贸易、酒店和餐饮业。

(三)女性人力资源利用率低

非洲联盟曾在其发布的《2063议程》中表示,非洲的发展是靠非洲人民推动的,特别是非洲女性群体和青年群体。加强技术和职业教育培训,尤其要增强青年和女性的就业能力和创业精神,以期缩小整个非洲大陆的技能差距[5]。然而,由于获得培训和教育的机会普遍较少,女性在各年龄段组的失业率均高于男性(见图3)。女性因能力和技能不足导致就业困难,因此通常选择工资待遇较低和就业稳定性强的岗位,例如以人口红利为基础的手工艺品加工业或是社会服务行业。世界经济论坛发布的《2021年全球性别差距报告》中显示,在专业技术方面,埃塞俄比亚女性从业者占比名次在156个国家中排名135[6],说明所谓的社会精英层依旧为男性所主导,女性在专业技术方面获得的教育程度与机会远不及男性。另外,女性还要承担家务劳动,特别是在农村地区,受传统文化观念的影响,与就业和发展自身能力相比,年轻女性更期待步入婚姻成为家庭主妇[7]。

综合以上埃塞俄比亚人力资源状况与若干特征来看,虽然埃塞俄比亚本国具有庞大的人力资源基础,具有“人口红利”优势,理论上应该能够满足埃塞俄比亚发展劳动密集型产业、改善国民就业与社会经济发展的国家发展战略目标,但是由于其人力资源在城乡与地区间的分布不均,导致社会就业整体现状较不稳定,并且非正规就业人员较多,进一步加剧了就业与产业间的不良生态。另外,占全国人口总量一半的女性群体也多从事低效率的工作与非正规的劳动,人力资源无法有效服务产业发展与经济提速,其主要原因是埃塞俄比亚本国的职业教育未能培养足够高素质的技术技能型人才。

二、埃塞俄比亚职业教育的发展困境

发达国家的发展历程证明了人力资源开发是社会和国家发展的必要条件,获得知识和技能是显著改变人民生活水平、为社会发展做出贡献的最有效的途径。因此,教育和培训是人力资本发展的根本。第一,它为受教育者提供了终身受益的技能;第二,它直接为人民自主就业铺平道路;第三,它使公民有机会参与生产活动,为国家发展做出贡献[8]。由此可见,职业教育的发展对于深度开发埃塞俄比亚的人力资源,改善其国民生活与提高国家综合实力至关重要。然而,正如2013年埃塞俄比亚发布的《工业发展计划(2013—2025)》(Ethiopian Industrial Development Strategic Plan)中表示的,埃塞俄比亚目前的职业教育和培训体系“还未能培养出在专业和职业道德上都能承担和维持工业发展计划责任的人力资源”[9],仍然面临其固有困境与若干挑战。

(一)国家财政支持不足

埃塞俄比亚政府对职业教育的财政支持较低是其职业教育发展进程中存在已久的问题。首先可以肯定的是埃塞俄比亚政府重视本国的教育发展,教育支出基本占到了国家财政总支出的25%以上,甚至在2019/20财年的政府财政预算中,教育支出占到了最大比重(433亿比尔),但是主要支出均用于高等教育院校建设,除5个职能机构——教育部(Ministry of Education)、国家教育评估与考试院(National Educational Assessment and Examination Agency)、教育政策中心(Education Strategy Center)、联邦TVET所(Technical Vocational Education and Training Agency)与高等教育质量保障局(Higher Education Quality and Relevance Agency)以外,其余的支出绝大部分流向全国各地的大学,只给予1家职业院校(Technical Vocational Education and Training Institute)以财政拨款,另外还有一所餐饮旅游培训中心(仅5000万比尔)[10]。世界银行根据《埃塞俄比亚第四个教育发展规划(2010/11—2014/15)》(Education Sector Development Program IV, ESDP IV)期间政府对教育支出的财政预算数据进行推导预测,结果显示到2024年,埃塞俄比亚政府对于教育的支出仍会集中于通识教育阶段,其次为高等教育,最后才为职业教育[11]。

由此可见,联邦中央级政府对职业教育的财政支持较为有限,职业教育发展需要依赖于州级地方政府的融资以及非政府组织的各项培训项目;但实际上埃塞俄比亚本国的相关企业和产业对职教的贡献很小[12],靠融资获得的第三方资金的稳定性、流动性以及通用性较差,只能作用于项目所在地区,这对埃塞俄比亚的职教发展和质量保障较为不利。另外,在国家发展过程中若发现需要高素质的人力资源来推动经济建设时,便会大力扩建职教院校,并同时广泛开展非制式与非正式的职业培训;但同时国家的财政支持不到位,直接导致了师资匮乏及教学培训设备不足且落后。因此,国家财政支持不足是导致受教育对象技能水平不高且与人力资源市场需求不匹配的原因之一。

(二)职业院校就业指导与服务系统欠缺

职业院校的就业指导服务可以根据学生的发展需求提供教育及职业指导,培养学生终身职业发展的理念和技能[13]。而目前埃塞俄比亚的职业教育院校普遍缺乏相关的毕业生就业信息追踪与在校生的未来就业方向指导。接受访谈的学生表示,学校应该对他们未来的就业规划提供一定的帮助,但现实情况则不然。问卷调研结果显示,大部分(78%)的学生对院校和机构提供的就业咨询与辅导不甚满意,毕业生只好利用自身资源求职,例如通过网络(Facebook或Twitter等社交平台)、亲戚朋友介绍或者路边张贴的招聘广告等方式。这一现象不仅反映了职业院校对于毕业生提供的就业指导服务不足,同时也暴露了职业教育系统与劳动力市场较弱的信息共享度与链接度。劳动力市场需求信息的匮乏也会导致课程内容与专业设置不具市场敏感性,学生在进入职业教育系统接受教育与培训时无法有效地选择利于就业的专业。在目前埃塞俄比亚相关部门发布的报告与各院校的总结报告中,都是着重对入学现状与机构人员数量进行统计,没有针对职教学员毕业后的就业率、就业方向与就业时长(在同一岗位就业的稳定时长)等信息进行跟踪调查。此种情况不利于把控学生的就业情况,同时也无法评估现有的职业教育教学质量。

(三)社会职业教育信息管理系统滞后

人力资源市场信息对优化市场运作十分重要。埃塞俄比亚政府为了达到使入学人数与市场需求相匹配的目标,旨在开发一个职教管理信息系统(TVET Management Information System, TMIS),并协同劳动和社会事务部(Ministry of Labour and Social Affairs)、中央统计局(Central Statistical Agency)及区域中小企业发展局(Regional Medium and Small Enterprise Development Agency)进行劳动力市场分析,然而,由于数据收集的滞后性和市场的不可预测性,这一信息系统还未能达到预期的效果[14]。通过目前所收集的数据来看,埃塞俄比亚所有的官方统计数据均以2013年的人口普查数据为基准,距2022年已经有9年的时间差,对于瞬息万变的劳动力市场来说,滞后的信息对职业教育的培养方向起不到引导性作用。加之学员的信息获取渠道本就相对单一,若没有及时性的数据信息可供参考,则在选择培训内容与培训渠道时也会存在相应的滞后性。对于建议性的TMIS,也仅于2019年底发布测试版,其可供参考的数据也是依赖2013年中央数据统计局的劳动力调查,没有针对受教育者就业跟踪的相关信息。

(四)大众对于职业教育存在“刻板印象”

相关调查研究结果显示,待业人员和已就业人员认为从事职业教育相关的领域便等同于“体力型”工作,并且付出与收入不成正比[15-16]。受教育程度较低的人群不愿进行“体力型”的生产劳动,但是其本身的教育水平与技能又不支持其从事更高技术的工作;而接受了高等教育的群体,更是期待从事“体面的工作”,如国家公务员或高级工程师等,也不愿选择“体力型”工作,对职业教育的“刻板印象”造成了待业人力资源群体的低能效现象。

总之,虽然埃塞俄比亚职业教育系统的各个方面与维度都有了较为细致的规划,比如强调要建立一个以需求为导向的职业教育体制,进一步关注职业教育的培育有效性和市场相关性,增加职业评估行业从业人员数量等;但是由于其国家综合实力以及基础设施薄弱等客观条件制约,埃塞俄比亚的职业教育仍旧面临财政支持不足的问题。其次,职业院校与培训机构普遍缺乏对于受教育者的就业指导与服务,导致受教育者无法快速抓取符合自身就业能力的有效信息;同时,滞后的社会职教管理系统无法有效成为院校与社会市场的“传送带”,一系列的职业教育问题导致其本土的人力资源市场无法满足国家的经济发展需求。