乡村振兴视阈下职业教育农业经营管理人才培养:价值、现状与对策

作者: 李慧 林永春 骆李静

摘要:农业经营管理人才是带动乡村全面振兴的生力军。基于乡村振兴战略的需要,从职业教育农业经营管理人才培养的价值出发,详细分析农业经营管理人才以及职业教育该类人才培养的现状,提出特色化、实效性和开放性的职业教育农业经营管理人才培养总体思路,并从人才培养目标、教学内容、教学模式、资源平台等方面探索职业教育农业经营管理人才的培养路径,以期为深入实施乡村振兴战略打下坚实的基础。

关键词:乡村振兴;职业教育;农业经营管理人才

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)03-0005-06

作者简介:李慧(1973—),女,硕士,天津职业技术师范大学经济与管理学院教授,研究方向为财务管理;林永春(1964—),女,硕士,天津职业技术师范大学经济与管理学院教授,研究方向为财务管理;骆李静(1982—),女,博士,天津职业技术师范大学经济与管理学院讲师,研究方向为农业经济管理。

基金项目:2021年天津市教育科学规划课题“基于区块链技术的天津市职业教育赋能乡村振兴的内在机理与实现路径研究”(项目编号:CJE210212)

乡村振兴是我国实现“两个百年目标”的重要战略部署,其顺利实施的保障在于各级各类乡村实用人才。根据2021年6月1日起实施的《中华人民共和国乡村振兴促进法》,乡村实用人才具体包括农业经营管理人才、科技人才、社会工作人才、文化人才等。其中,农业经营管理人才是指懂农业、爱农村、惠农民且具有现代大农业经营管理观念,具备相关经营管理知识以及持续发展能力和创新能力的家庭农场主、农民专业合作社经营者、规模经营户、农业相关新兴产业管理人才、返乡创业人才等[1],是促进乡村产业振兴,带动乡村全面振兴的重要生力军。作为与社会经济发展关系密切的教育类型,职业教育服务乡村振兴战略是其应有的担当。

一、乡村振兴视阈下职业教育农业经营管理人才培养的价值

(一)农业经营管理人才是乡村振兴的内生动力源

随着扶贫攻坚工程的胜利收官,我国农业生产经营模式逐渐从传统的单家独户向协同发展的家庭农场、合作社、农业企业转型升级,从传统的单一农业向农业与生物技术、电子商务、物流、金融、文化旅游等领域渗透融合,商品化、专业化、数字化的现代大农业全产业链初现端倪。乡村文化事业呈现勃勃生机,生态环境明显改善,组织治理逐步健全。在大力巩固脱贫成果、开启乡村振兴新征程的历史时刻,如何发掘乡村发展的内生动力源泉是全面实现乡村振兴的现实问题。

在生产力诸要素中,劳动力能够有效整合土地、资金、技术等要素,表现最为活跃。乡村要振兴,人才必先行。在乡村振兴急需的各类人才中,现代大农业全产业链的系统性、农业经营管理范围的广泛性以及农业经营管理活动的普遍性等因素共同决定了农业经营管理人才具有关键作用。截至2022年3月末,全国范围内的家庭农场已超过380万个,农民合作社为222万家,农业社会化服务组织为95.5万个,2021年底返乡入乡创业者则达到1120万人[2]。在上述新型农业经营主体中,拥有具备市场信息获取、数据预测与分析、农业生产决策、农产品营销、成本核算与管理、售后服务等知识和技能的农业经营管理人才通过发挥自身优势,精准对接市场需求,有效实现农产品及相关服务的价值增值,充分共享现代大农业全产业链的增值收益,有力促进农业及相关产业的升级转型,为实现乡村产业振兴赋能助力。此外,农业经营管理人才通过不断创新农业相关产业商业模式,促进乡村一、二、三产业融合发展,进一步为乡村文化繁荣、生态环境优化、基础设施升级、社会治理完善等乡村事业发展注入新的活力。因此,农业经营管理人才不仅为乡村产业振兴提供不竭的动力,还在乡村产业振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴的乡村全面振兴中肩负着内生动力源这一重大使命。

(二)农业经营管理人才培养是职业教育高质量发展的战略机遇

目前,我国共有职业院校1.13万所,在校生3088万人,每年培养各级各类技能人才约1000万人,职业教育规模居全球首位[3]。从职业院校的进出两个端口来看,其生源70%以上来源于农村,而在制造业、服务业等产业就业的毕业生占到产业新增员工的70%以上[4]。

乡村振兴战略的实施,不仅大大拓宽了职业院校毕业生的就业场域,也为职业教育在农业现代化和农村一、二、三产业融合发展等领域提供了广阔的舞台,指明了职业教育高质量发展的方向。而职业教育培养的农业经营管理人才在农业产业升级、乡村文化繁荣、农村社会服务、生态重构、组织建设等领域实现乡村全面振兴的作用将愈加凸显。职业教育农林牧渔大类相关经营管理专业以及财经商贸大类、公共管理与服务大类、旅游大类、文化艺术大类中的经营管理系列专业是培养农业经营管理人才的主力军。抓住乡村振兴战略机遇,回应职业教育与乡村振兴实现产教交互耦合的现实需求,借助丰富的农业农村创业、就业资源培养大量高素质的农业经营管理人才,服务于乡村一、二、三产业融合发展,探索农村职业教育、社区教育乃至终身教育的协同发展,职业院校任重而道远。

二、乡村振兴视阈下农业经营管理人才培养现状

(一)农业经营管理人才严重匮乏

我国最新的农业普查主要数据公报显示,农业生产经营人员总数为31 422万人。从年龄结构看,36~54岁人员占比最高,为47.3%,55岁及以上占33.6%,两者合计占比达到80.9%;从文化程度看,未上过学的人员占比为6.4%,小学文化程度人员占比37.0%,初中文化程度人员占比48.4%,三者合计占比高达91.8%,且只有10.3%的农民接受过农业相关培训。特别是作为农业生产经营者主体的农民家庭户主,拥有高中以上学历的人数比例仅为13% [5]。可见,现有农业生产经营者的高龄和低文化程度问题较为突出,不能满足乡村全面振兴对农业经营管理人才的现实需求。而通过选拔成为大学生村官的高校毕业生或派驻乡村的扶贫干部,虽拥有一定的现代经营管理理论知识,但对当地农业、农村缺乏足够了解,且稳定性不足,难以做到运用相关理论指导解决农业及相关产业的经营管理实际问题。加之与城市相比,农村工作、生活条件较为艰苦,精神文化活动尚不丰富,难以吸引经营管理类专业毕业生前来创业就业,即使是农村生源毕业生也更愿意选择在城市发展。

以天津市为例。“十三五”期间,天津市新型农业经营主体不断发展壮大,市级以上农业产业化龙头企业已达146家,家庭农场总数超过1万家,农民专业合作社达到1.3万家[6]。按照相关政策要求,每个市级农业产业化龙头企业带动农户的最低数量为500户,再加上家庭农场和农民专业合作社的数量,现有农业经营主体的规模在96 000户以上。若每个主体配备1名经营管理者,那么全市对农业经营管理人才的需求量就在10万人左右。但在天津市现有农村实用人才中,经营管理型人才占比仅为24%,严重制约了乡村经济社会的发展。

(二)职业教育农业经营管理人才供需失衡

服务经济社会发展是职业教育的使命和责任。目前,我国职业教育的规模已居世界首位,处在由大到强、进一步提高人才培养质量、精准对接社会经济需求的转型关口。面对乡村振兴战略的现实需求,目前我国现有农林类高职院校仅54所,占高职院校总数的3.68%;涉农中高职在校生占比仅在2%左右,并且20年间一路走低[7]。“十三五”期间位居农林类高职院校综合竞争力排名前位的杨凌职业技术学院、新疆农业职业技术学院和江苏农牧科技职业学院在全国高职院校同期平均排名分别为13位、24位和30位。天津市即使作为国家现代职业教育改革创新示范区,在现有的26所高等职业院校中,也无一所院校在名称中出现与“农业”相关的词语;中等职业学校共计73所,2020年度毕业生为25 803人,在第一产业就业的学生为73人[8],仅占毕业生总数的0.283%。

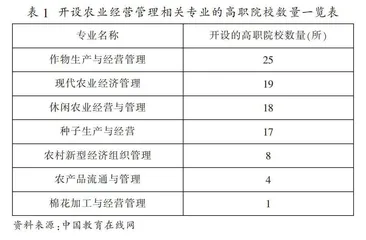

聚焦到农业经营管理人才的培养,2021年全国开设有相关专业的农林类高职院校数量如表1所示。

可见,全国范围内开设农业经营管理相关专业的职业院校数量较少。其中,现代农业经济管理专业是根据教育部《职业教育专业目录(2021年)》由农业经济管理、畜牧业经济管理、渔业经济管理等三个专业合并而来。2021年,该专业招生人数最多的院校是山西运城农业职业技术学院,招生290人,而其他18所院校的招生人数均在百人以下。即使是开设了农业经营管理相关专业的部分院校,多数也缺乏为农服务的特色,往往把培养目标定位于对口升学,教学内容重理论轻实践,教学模式传统,教学资源匮乏,普遍存在招生难、就业难等问题。例如,在极具农业色彩的种子生产与经营专业,2021年在农业领域的就业率仅为31.68%,毕业生入农少,普遍存在轻农、去农、离农倾向。

另一方面,其他经营管理相关专业的培养目标主要定位于城市。根据《职业教育专业目录(2021年)》,非农经营管理专业散见于财经商贸、公共管理与服务、旅游以及文化艺术等大类专业中,人才培养目标单一,主要面向现代制造业和现代服务业等第二、三产业。多数职业院校经营管理系列专业的培养模式大同小异,缺少特色。近年来,由于城市中对应岗位的需求日渐饱和,经营管理相关专业的就业率、就业质量逐年下滑,曾经的热门专业不断降温,市场营销专业更是被10所高校撤销。

三、乡村振兴视阈下职业教育农业经营管理人才培养的对策

(一)总体思路

2021年中央一号文件《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》强调指出,大力发展职业技术教育与技能培训。作为农业经营管理人才的主要供给方,职业院校要全方位、全过程地融入乡村振兴战略,在现有农林牧渔、财经商贸、公共管理与服务等大类相关专业基础上,围绕现代大农业全产业链重新设计特色化兼具实效性与开放性的农业经营管理专业链、人才链,进一步明确培养目标,重构教学内容,精选教学模式,搭建资源平台,并根据需求变化进行动态调整,促进职业教育农业经营管理人才培养与乡村全面振兴的协同发展。

1.特色化

乡村是集自然、经济、社会、文化等特征为一体的地域概念,不同的乡村具有不同的资源禀赋和发展基础。地理位置、历史传统等多方面差异亦造成农业及其相关产业具有突出的地域特征。面对实施乡村振兴战略的现实需求,各地职业院校要加强与相关行业协会以及本地区农民合作组织、农业企业、农民合作社、家庭农场等主体的交流合作,细致梳理当地农业经营管理人才所需要的理论知识点和关键技能点,迁移自身农林牧渔大类、财经商贸大类、公共管理与服务大类等现有经营管理相关专业的优势,优化职业教育农业经营管理人才培养与乡村全面振兴相协同的交互耦合关系,打造与当地农业及相关产业链“产—教—产”精准对接的嵌入式人才培养链,彰显地方特色、农业特色、产品特色、服务特色,从而打破职业教育人才同质培养、目标定位城市的发展困局,走上特色发展的道路。

为服务于乡村振兴战略,经营管理相关专业可考虑的特色化建设思路如表2所示。

此外,针对当地“一县一业”“一村一品”的发展需求,加快农村电子商务、直播电商服务、全媒体电商运营、民宿管理与运营、研学旅行管理与服务等2021年职业教育新增专业的建设,构建当地特色农业专业群,进一步提升农业经营管理人才培养与乡村“五大振兴”的契合度。

2.实效性

针对现代大农业全产业链涉及的经营主体数量多、差异大等特征以及职业教育涉农专业招生困难、毕业生离农倾向显著等问题,职业院校要注重农业经营管理人才培养的实效性。第一,充分发挥乡村文化潜移默化的塑造作用,从当地“三农”特色提炼思政元素,开发体现地域农林牧渔文化、非物质文化遗产和民俗传统文化等校本课程,从思政课程、课程思政两个维度培养学生的“三农”情怀,引导学生真正热爱农村,心系农民,热爱农业经营管理工作;第二,通过在财经商贸大类、公共管理与服务大类、旅游大类、文化艺术大类等相关专业针对性地设置农业经营管理相关的选修课或增加涉农教学内容,灵活采用适配的教学模式,不断提高相关人才服务乡村振兴战略的能力;第三,针对当地农业相关产业发展和乡村创新创业的需求,设计诸如特色有机农产品种植养殖、品牌管理、营销推广、售后服务等系列课程,形成促进乡村一、二、三产业融合发展的专业课程群,促进职业教育农业经营管理专业人才就近就地就业。