柬埔寨鲁班工坊“六化协同”职业教育建设模式的研究与实践

作者: 张巾帼

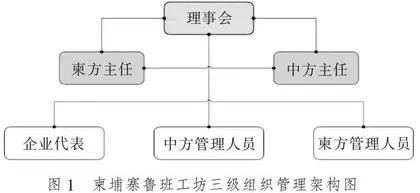

摘要:柬埔寨鲁班工坊是“一带一路”建设的教育成果,承载着为澜湄国家培养高素质技术技能人才的使命。四年的建设期,创新性地形成了“六化协同”的职业教育援教新模式,具体体现为“制度建设系统化、教学资源一体化、师资培训递进化、人才培养国际化、科学研究应用化和人文交流常态化”六个方面。建设过程中,不断改革创新,首创了以“理事会”为基础的三层级管理架构,打通了以“高本硕”为层级的留学生培养通道,创新了以“三融合”为核心的多类别课程体系。

关键词:柬埔寨;鲁班工坊;六化协同;职业教育;建设模式

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)05-0005-05

作者简介:张巾帼(1964—),女,天津中德应用技术大学副校长,研究员,研究方向为高等教育师资队伍建设。

教育对外开放是我国改革开放事业的重要组成部分。随着“一带一路”建设的推进,“鲁班工坊”已成为中国职业教育“走出去”的一张亮丽名片。鲁班工坊致力于培养更多全球工匠,以中国“工匠精神”为依托,承载着中国劳动人民伟大智慧和创造精神,是中国职业教育走出国门与世界分享的重要平台,是促进“一带一路”人文交流和民心相通的重要载体[1]。柬埔寨鲁班工坊作为“走出去”的鲁班工坊之一,聚焦澜湄五国对高素质技术技能人才的迫切需求,集职业培训、职业教育、科学研究、文化传承、创新创业“五位一体”,有效赋能合作国家经济社会发展,构建了“六化协同”的鲁班工坊建设模式,成为职业教育援教发展中的一种新模式。

一、建设缘起:职业教育“走出去”的现实诉求

习近平总书记关于“在全面建设社会主义现代化国家新征程中,职业教育前途广阔、大有可为”的重要指示,为新时代职业教育对外开放注入了更加强大的动力,营造了更加优良的发展环境[2]。2013年,国家主席习近平提出共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,“一带一路”倡议首次被提出。“一带一路”倡议的提出为我国教育对外开放提出了新的挑战和机遇。伴随“一带一路”建设的推进,一批重大工程和国际产能合作项目相继在沿线国家落地和发展,迫切需要中国职业教育“走出去”,支撑和服务“一带一路”建设对高素质技术技能人才的需求。

2016年3月,时任国务院总理的李克强在海南省三亚市主持召开“澜沧江-湄公河合作首次领导人会议”,明确提出“在湄公河国家设立职业教育培训中心”项目,该项目由外交部、教育部负责,项目建设单位为天津中德应用技术大学(以下简称“学校”);同年10月,习近平主席对柬埔寨进行国事访问期间,中国和柬埔寨签署了《中华人民共和国和柬埔寨王国关于编制共同推进“一带一路”建设合作规划纲要的谅解备忘录》等31项合作文件;同年11月,天津中德应用技术大学与柬埔寨国立理工学院在市外办、市教委、市商务委领导见证下签署合作框架协议,确定机电一体化技术、通信工程两个专业为项目一期合作专业。2018年3月,天津市人民政府办公厅转发市教委《关于推进我市职业院校在海外设立“鲁班工坊”试点方案的通知》,支持学校借助澜湄职业教育培训中心项目在柬埔寨国立理工学院建立鲁班工坊,即澜湄职业教育培训中心暨柬埔寨鲁班工坊(以下简称“柬埔寨鲁班工坊”),两个项目共建共享。以此为背景,学校参照先期“走出去”鲁班工坊的建设实际,结合自身专业特色优势,着力建设柬埔寨鲁班工坊。

二、建设成效:“六化协同”援教模式的核心内涵

柬埔寨鲁班工坊立足中柬两国、服务澜湄五国实际,不断健全管理体制、制定配套制度、规范设施运维、开发适配资源、强化系统培训、传承教学模式,走出了一条可复制、可推广、可模仿的职业教育援教新模式。

(一)强化治理效能,制度建设系统化

柬埔寨鲁班工坊作为一个跨越国界的教育项目,保证项目科学、规范、有序、高效运行的前提在于构建符合中柬两国实际的管理体制及运行机制。基于此,学校搭建了以根本制度、基本制度、重要制度为四梁八柱的治理体系框架,努力形成横向职能、纵向层级、纵横联动、共治共享的有效机制。

其一,制定统领项目运行的根本制度。根本制度在柬埔寨鲁班工坊建设中发挥着顶层决定性和全局指导性的作用,是保证该鲁班工坊高质量运行的“根本大法”。建设初期,学校便制定《澜湄职业教育培训中心(柬埔寨鲁班工坊)章程》(以下简称《章程》)和《澜湄职业教育培训中心(鲁班工坊)运行管理框架协议》,明确了该鲁班工坊的管理体制和运行模式,规定了中柬双方的权利和义务,确保项目能够高质量运行。《章程》内容涵盖中柬双方的权利及义务、理事会、管理体制及运行模式、经费、审计、税收及利润使用、项目期限、保密规定等12个方面的内容。其二,出台决定项目运行的基本制度。为保障项目有章可依,围绕人员管理、设备管理、资金管理和留学生管理等方面制定系列规章制度,例如,《天津中德应用技术大学澜湄项目出国工作人员管理办法(试行)》《天津中德应用技术大学“鲁班工坊”建设项目和资金管理办法(草案)》《天津中德应用技术大学来华留学生管理工作暂行规定》等,保证了项目在人、财、物等方面的实施成效。其三,建立推动项目运行的重要制度。围绕实训室这一核心建设平台,制定《电气技术实训室管理制度汇编》《机械加工技术实训室管理制度汇编》和《通信工程实训室管理制度汇编》3本制度汇编,涵盖27项制度,内容包括实训室管理规则、人员职责、仪器设备管理制度、学生实训守则、实训室档案管理、车间文明生产细则等多项制度,旨在保障实训室正常、安全、有序开放。体制机制、制度体系建设是项目良性运行的基础。

(二)突出软硬结合,教学资源一体化

为提升师资培训质量及有效开展学历教育,柬埔寨鲁班工坊以学校既有的国际化专业标准为参照,结合柬方实际情况,双方共同开发了适用于柬埔寨本土、软硬相结合的一体化教学资源。

其一,建设项目化课程内容。遵循EPIP教学模式,按照模块化、任务式特点进行课程建设。模块编写按照先理论、后实践,先简单、后综合的逻辑,每个模块又设计若干任务,任务编写遵循先简单、后复杂的逻辑,突出工程性、实践性、创新性和项目化的理念和特色。每个模块学习训练结束后,安排若干拓展训练项目,进一步强化学生对知识和技能的掌握。其二,制定规范化专业标准。中柬双方师资团队依托学校既有的国际化专业标准,以柬方课程体系为基础,将学校国际化专业标准的部分核心课程、专业必修课程以及职业工种培训课程模块嵌入柬方学历教育课程体系,共同开发适合柬埔寨本土的专业人才培养方案,并编写了相应的双语培训教材、培训标准、教学计划、培训教案、实训报告和试题库,提高了人才培养的针对性。其三,搭建系统化实训平台。学校秉持“讲练一体化、管理一体化、布局一体化”原则,配备1600多台套体现职业性、综合性、先进性、系统性、趣味性的中国制造先进装备,搭建有利于学生创新意识和实践能力培养的“前端基础实训、中端专业实训、后端综合实训”一体化实验实训平台体系。实训室建设过程中突出小班教学、项目化教学的特色,强化基础技术技能的培养和5S培养;采用理论实践一体化教学环境设计,设置了学习岛,突出理论联系实际、边讲边练的专业技能训练特色。教学资源建设是项目良性运行的关键。

(三)锻造种子教师,师资培训递进化

教师是保障柬埔寨鲁班工坊教学成效的关键因素,也是提升项目质量的重要一环。鉴于双方语言及文化上的差异,学校系统设计师资培训方案,分阶段、分层次,以培养“种子教师”为突破口,打造了一支能传承鲁班工坊精髓的专业化师资队伍。

其一,设计师资培训方案。学校按照“系统、长效、融合、小班”的原则设计了师资培训方案。“系统”即培训内容全面,涵盖理论知识、实践操作、专业素养、学习方法、理论测试和动手考核;培训内容由浅入深,从初级技能到中级再到高级,从简单技能到复杂综合技能,从指导教学基本功到开展科学研究。“长效”即培训周期长,历时33周1320学时。“融合”即国外、国内相结合,学校、企业相结合。“小班”即培训采取“一对一”“一对二”或“一对三”的方式开展。其二,构建进阶式培训流程。首先,全方位、分层次培训柬方骨干教师。根据设计的培训原则,对柬方选取的“种子教师”开展专业化培训,使其能够具备两个专业所涉及的六个职业工种(车工、铣工、钳工、电工、加工中心操作工、4G通信网络管理员)中的初、中、高三个等级的专业知识和技术技能,并取得职业工种高级证书。其次,指导“种子教师”独立开展培训。在学校教师指导和帮助下,经过培训的柬方“种子教师”独立承担起面对柬埔寨职业院校和澜湄国家职业院校骨干教师的培训任务和学历教育任务。柬埔寨国立理工学院校长费本林评价:柬方教师已成为柬埔寨技术技能水平最高的教师。柬埔寨鲁班工坊已成为辐射周边国家的专业化师资培训基地。递进化师资培训是项目良性运行的保障。

(四)聚焦能力提升,人才培养国际化

柬埔寨鲁班工坊服务澜湄、辐射东盟,对标当地经济社会发展对高素质技术技能人才的需求,开展“中文+职业技能”的人才培养模式,培养的留学生得到政府、行业和企业高度认可。

其一,招收澜湄国家留学生。为澜湄国家培养高质量人才是柬埔寨鲁班工坊的重要使命之一。学校依托自身优势专业,不断扩大招收东盟国家留学生数量,旨在提升其可持续发展能力和职业胜任力。截至目前,已招收东盟国家留学生121人,涉及高职、本科、硕士三个学历层次的11个专业,为泰国、柬埔寨、缅甸、印度尼西亚、哈萨克斯坦等国家培养输送各类国际化高素质技术技能型人才。其二,引导中外学生联合组队参加大学生科技立项项目。大学生科技立项项目是学校为提升学生创新能力、工程实践能力、团队协作能力所开展的一类科学研究项目,通过该项目,学生可以将自己的创新理念转化为实践性的产品或工艺。以此项目为契机,学校鼓励中柬学生联合组队申报,共同开展项目研究和实践。其中,软件与通信学院本科留学生通过科技立项完成的智能回收动态系统在2022年首届世界职教发展大会上进行展示。其三,鼓励留学生参加技能大赛。技能大赛是体现留学生学习成果的重要指标之一,学校“以赛促学”,为留学生配备专业化的师资队伍,鼓励留学生参加国内外各类技能大赛,强化其学习成效。其中,在2021年“澜湄民族地区社会创业国际大赛”中获奖的项目“基于流场优化的人体舒适度智能调控式防护服”被评委高度评价为“到目前为止看到的实用性最强的项目”。培养国际化人才是项目良性运行的中心工作。

(五)开展技术创新,科学研究应用化

柬埔寨鲁班工坊以柬埔寨当地企业真实问题为指引,通过中柬师生组建跨领域、跨专业团队,开展工程技术在柬埔寨的“适应性、适用性”研究,帮助企业解决相关技术难题。

其一,研发教学设备。为解决柬方教学过程中存在的重型零件搬运困难、培训考核实训装备缺失、新能源领域知识技能匮乏等问题,中柬师生团队独立自制研发多套教学设备,如工件装拆车和维修电工培训考核实训装备。其二,开展科学研究。中柬师生团队根植鲁班工坊项目实际,聚焦教学过程中的人才培养模式优化、实验实训设备创新、平台建设、专业教学标准开发、中高本硕衔接等难点重点问题,积极申报各类横、纵向科研课题,申请国内外知识产权。其中,发明专利中的“可移动式光伏光热一体化实验实训系统”分别获得中国政府和柬埔寨政府授权。其三,实施成果转化。中国和柬埔寨共同申报的“天津中德柬埔寨智能运动装置与互联通信技术推广中心”获批天津市“一带一路”联合实验室。基于该实验室,中柬教师和企业深入合作,共同开发智慧能源教育装备,申报具备自主知识产权的国际国内发明专利并实现了科技成果转化,形成了多能源互补发电技术在教育装备领域的创新技术成果,填补了该领域的技术空白。2024年,该装备将作为东盟国家技能竞赛装备,为满足应用技术教育与职业教育人才培养需求,也将进一步拓展至实际工程项目,在柬埔寨当地建立光伏、风电、余热发电、智慧能源综合零碳示范园区,解决困扰当地的电力资源匮乏问题。开展科学研究是项目高质量发展的重要支撑。