中国近代职业教育制度历史变迁与当代启示

作者: 李钰靖

摘要:从学制改革视角探究中国近代职业教育制度的历史变迁与当代启示,主要做了以下几方面工作:其一,聚焦制度变迁的核心与主体部分——学制改革,对形成于中国近代的五个学制进行系统分析,从中探究职业教育制度如何在历史变迁中实现迭代传承;其二,结合上述学制改革与职业教育制度变迁的梳理,从政治、经济、观念层面分析制度变迁的深层结构,并从内生动力和外部动力两个方面分析驱动制度变迁的动力机制;其三,概括制度变迁的基本经验,并对现代职业教育制度建设改革提出思考建议。

关键词:中国近代;职业教育制度;学制改革

中图分类号:G719 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)11-0089-08

作者简介:李钰靖(1983—),女,硕士,河南省社会科学院人口与社会发展研究所研究实习员,研究方向为教育社会学。

基金项目:河南省社会科学院基本科研费项目一般课题“中国近代职业教育制度的历史变迁与当代启示——基于学制改革的研究视角”(项目编号:23E69)

教育制度是一个国家各种教育机构的体系,包括学校制度(即学制)和管理学校的教育行政机构体系[1]。基于表示时间与历史概念的“近代”一词于不同国家而言,其年代区间和发展程度均大相径庭,故该词与特定国家放在一起才能更加准确地定位时空概念。在本研究中,中国近代职业教育意为发轫并发展于中国近代社会的职业教育。它最早可追溯至清朝末年的实业教育,此后从称谓到思想再到制度,都经历了改革发展和质性变迁的过程。鉴于学制既是教育制度中最具规模性和影响力的部分,也是最具稳定性和连续性的部分,依托各级各类学校构建的近代学制成为中国近代职业教育制度的核心与主体。从学制改革的视角探究中国近代职业教育制度的历史变迁,是领悟中国职业教育思想的起点,亦是追溯中国职业教育历史的源头,对中国现代职业教育制度建设改革具有非常重要的启示意义。

一、学制改革与中国近代职业教育制度变迁

中国职业教育制度引入和确立都始于中国近代,发轫于西方列强环伺、社会痼疾肆虐、亡国危机加剧的社会背景下,承载了国人“实业救国”“教育救国”的信念以及“自强”“求富”的诉求。19世纪中叶以来,中国近代职业教育制度先后经历了从效仿日本到学习美国的转变,以及从实业教育到职业教育的变迁。变迁过程中,在每一个关键节点都能窥见学制的主导和引领作用,学制始终是职业教育制度的核心与主体,在制度更迭传承中占据关键性历史地位。

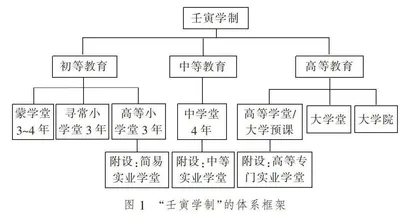

(一)“壬寅学制”颁布与实业教育制度确立

1902年,清政府颁布了《钦定学堂章程》,也称“壬寅学制”,这是中国近代教育史上第一个以中央政府名义颁布的全国性学制。该学制把教育划分为主系和旁系:主系专指普通教育,包括三段七级,旁系包括实业教育和师范教育。学制规定:实业教育应包括农、工、商实业学堂,传授与之相关的专业知识和操作技能,可分为简易、中等、高等三级,均附设于普通教育中;简易农、工、商实业学堂附设于高等小学堂之外;中等农、工、商实业学堂附设于中学堂之外,中学堂第三、第四年设实业科,教授实业知识和技能,毕业后可以升入高等专门实业学堂;农、工、商、医高等专门实业学堂附设于高等学堂之外,另在商务或矿产繁盛的地方开设商业专门实业学堂和矿务专门实业学堂(见图1)[2]。由于历史原因,尽管“壬寅学制”颁布之后并未得以施行,但仍标志着新式学校教育体系开始形成。

(二)“癸卯学制”实施与实业教育规范发展

1904年,清政府颁布了《奏定学堂章程》,又称“癸卯学制”。该学制坚持“中学为体、西学为用”,以尊孔读经为宗旨,延用了“壬寅学制”的主系和旁系。其中,《学务纲要》规定“必须于京师专设总理学务大臣,统辖全国学务”“学务大臣应设属官,分为六处”,其中,实业处负责管理实业学科学务[3]。与“壬寅学制”不同的是,实业学堂不再附设于普通教育之中,而是单独设立,分为初等、中等和高等三级;另于小学堂或中学堂及各种实业学堂之中,设立实业补习普通学堂和艺徒学堂,修业三年[4]。(见图2)

“癸卯学制”是清末新政时期教育改革的一项重要成果,明确了各级实业学堂招生、管理、运行等事宜的具体规则,确立了比较完整、独立的实业教育制度体系。此后十余年,农工商等各类实业学堂相继诞生,实业教育逐渐发展成为一种正式且重要的教育形态。

(三)“壬子癸丑学制”实施与实业教育改革

1912年9月,教育部公布了《学校系统令》,即“壬子学制”,此后至1913年8月,又陆续发布了一系列学校法令规程,与“壬子学制”合称为“壬子癸丑学制”。该学制继续沿用旧学制主系和旁系的主体框架(见图3),并公布了《实业学校令》和《实业学校章程》作为指导全国实业教育发展的基本法令。学制规定:实业学堂改称为实业学校,分为甲、乙两种实业学校,“甲种实业学校实施完全之普通实业教育,乙种实业学校施简易之普通实业教育”;实业补习学校“附设于小学校、实业学校或其他学校之内”“为已有职业或志愿从事实业者授以应用之知识技能,并使补习普通学科”;改高等实业学堂为专门学校,除了传统的农、工、商、商船等传统种类外,还有法政、医学、药学、美术、音乐、外国语等专门学校[5]。该学制对实业教育进行了诸多改革,为职业教育萌生奠定了重要的理论基础。

(四)“壬戌学制”实施与职业教育制度确立

1922年11月,北洋政府公布了“壬戌学制”①,也称“新学制”。新学制强调适应社会发展需要、实施平民主义教育。新学制规定:小学校修业6年,初级中学和高级中学并设,各修业3年,也可根据科目性质调整各级年限[6];依旧制设立的甲种实业学校“酌改为职业学校,或高级中学农、工、商等科”,依旧制设立的乙种实业学校“酌改为职业学校,收受高级小学毕业生”;小学校较高年级课程酌情“增置职业准备之教育”,初级中学酌情“兼设各种职业科”,高级中学酌情分设农、工、商、师范、家事等数科或单设一科,大学校及专门学校附设专修科;为推广职业教育培养教员,要“于相当学校内酌设职业教员养成科”[7]。“壬戌学制”首次明确了职业教育在学制上的法律地位,标志着中国近代教育体制的基本确立,其中,普通初等教育和中等教育的“六三三”学制框架一直沿用至今。(见图4)

(五)“戊辰学制”实施与职业教育发展

1928年5月,中华民国大学院第一次全国教育会议提出《整理中华民国学校系统案》,颁行“戊辰学制”。学制规定:小学校课程于较高年级酌情“增设职业准备学科”,初级中学“兼设各种职业科”,“农、工、商、师范等科,得单独设立为高级职业中学校”,“于相当学校内附设职业师资科”[8]。该学制与会议上通过的其他数十项职业教育议案一道,共同推动职业教育在学校类别、层次及数量上都有了较大发展。1932年12月,国民政府公布的《职业学校法》及次年3月制定的《职业学校规程》相继规定:职业学校要单独设立,“职业学校按所设科别,称高级或初级某科职业学校”,“合设两级者,称职业学校”;初级和高级职业学校分别主要面向小学毕业生、初级中学毕业生招生,同时也接收具有相当程度且符合学龄要求的人员入学[9]。至此,职业教育制度正式确立。

二、中国近代职业教育制度变迁的深层结构

中国近代职业教育制度变迁不单是衍生于教育体系内部、完全孤立的发展变革,而是形成于特定时代背景之下,内嵌于政治、经济、观念等深层结构之中的发展诉求。近代中国社会的政体嬗变与政权更迭、经济形态变革与劳动力结构改变、社会史观变迁与思想观念转变,共同构成中国近代职业教育制度变迁的深层结构。由此,形成相对完整的制度体系和适宜的发展思路,促使制度在变迁中实现迭代传承。

(一)政治层面:政体嬗变与政权更迭

中国近代史的时间为1840年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立前,这也是中国半殖民地半封建社会的历史[10]。鸦片战争之后至民国成立前的中国,内部财政危机加重、社会矛盾激化。此时,无论是农民阶层发起的太平天国运动和义和团运动,还是民族资产阶级掀起的维新变法和辛亥革命,都是以反封建、反专制、反侵略为根本目的,迫切希望推翻封建君主专制,迫切需要寻求救亡之道。随着西方思想文化向国内的渗透和传播,早期改良派和维新派都深信发展实业、振兴经济是唯一能够与封建专制和帝国侵略相抗衡的重要力量,而能够支撑这股力量发展壮大的只有教育,更确切地说是实业教育。由此,“实业救国”“教育救国”成为盛极一时的主流思潮,而基于“救国”的政治目的,推动当时尚且游离于教育体制之外的技术型学堂也一跃成为独立的实业学堂②,日本、美国等西方国家的实业教育和职业教育体制相继成为中国推进职业教育制度改革所效仿的蓝本。

辛亥革命之后,中国的政权组织形式逐渐向民主共和制转变,先后经历了中华民国临时政府、北洋政府和国民政府等政权更迭。尽管此时的民主与共和仍然是比较初级的形态,但通过发展实业稳固政治、稳定政权的政治目标没有改变,推动实业教育改革的政治逻辑也没有改变。同时,第一次世界大战对西方一些资本主义国家产生牵制作用,为国内发展实业教育创造了机会和空间。与之前仓促效仿日本、美国完善实业教育制度不同的是,此时更加重视实业教育“移植”国内之后的适应性问题。为了改变实业教育与实际相脱离、不能适应社会发展的现实状况,开始建立更具独立性的职业教育行政管理机构,并给地方政府下放更多的管理权限。

(二)经济层面:经济形态变革与劳动力结构改变

鸦片战争之前,中国还是独立自主的封建社会,“耕织相结合的小农经济是其基础生产结构和基本生产单元,自给自足的自然经济占有绝对优势”[11]。在这种封闭型经济中,个体农业与家庭手工业紧密结合开展社会生产活动,生产出来的产品主要用于自己或地主的直接消费,流入商品市场进行交换的产品非常有限、份额较小。此时,绝大部分劳动力被圈定在自给自足的自然经济模式中,普通初等教育或中等教育即能满足社会对劳动力的现实需求。

鸦片战争之后,西方列强加紧了对中国的经济侵略,疯狂向中国大量倾销商品和掠夺原料,对传统手工业发展造成严重影响,导致中国的自然经济开始出现分解。整体来看,中国自然经济的分解经历了由微弱缓慢到加深加速的过程。最初,商品倾销和原料掠夺的主要目标是城镇,对广大农村地区的渗透还很微弱,所以直到19世纪末期,中国自然经济的分解依然比较缓慢。1895年中日甲午战争之后,随着国内近代工业以及进出口商品市场逐步扩大流泻农村,农村个体农业与家庭手工业的商品化比例持续攀升,自然经济的分解也进一步加速,到1936年自然经济与商品经济的比重已经逆转为42∶58[12]。

随着自然经济的分解,民族资本主义经济得到初步发展,中国也越来越深地卷入世界资本主义市场。这意味着原来主要用于自给自足的产品逐渐转向商品交换市场,而生产要素和社会资源配置也在市场机制的作用下流向民族工业、商业等实业领域。鉴于人力资本是经济发展过程中至关重要的生产要素,实业领域的发展就格外需要大量具有熟练技术技能的产业工人,这正是职业教育制度变迁的底层经济逻辑。职业教育最初始于实业领域,主要围绕科技发展和工业化进程展开,目的在于把更多的社会劳动力从自然经济中转移到工业经济中,后逐渐被纳入正式的教育体制,并在教育领域占据重要地位。

(三)观念层面:社会历史观蜕变与思想观念转变

早期维新派提倡向西方学习科学文化,试图以“穷则变,变则通,通则久”[13]的古代变易史观为基本教条推动社会改革,从而实现把封建制国家变成资本主义国家的愿景。与变易史观不同的是,早期维新派的社会历史观带有典型的进化特征,主张变“华夷隔绝之天下”为“中外联属之天下”、变“农本商末”的传统观念为重工、重商思想,主张“道与器”“本与末”“体与用”统一不可分离。后来,维新派又把西方资产阶级进化论思想引入历史观,并提出中国近代进化史观。以“民生”为核心概念,进化史观主张“提倡民业,实行民生主义,而以社会主义为归宿”,实现的路径一方面在于继承资本主义工业文明的成就,发展实业提高生产力;另一方面,在于以实行民权革命和建立国有经济来替代旧的经济政治关系[14]。

中国近代进化史观中对于历史规律客观性及其进化过程革命性的认识,对于构建讲道德、互助合作的大同世界的社会理想,以及对于人民群众是社会历史主体的认知,已经“容纳了相当分量的唯物主义因素”[15]。五四运动之前的中西问题讨论集中体现为“中体西用”和“全盘西化”两种取向,后来“唯物史观作为马克思主义学说的基础和主干传入中国”[16]。由于唯物史观接应了传统儒学意识形态中的科学宇宙观和历史进化因素,并契合了中国社会历史观的演进方向,因此成为马克思主义思想在中国传播的首要突破口。唯物史观主张用辩证唯物主义哲学原理阐明人类历史发展的客观规律,指出“物质文明与经济组织在人类进化社会史上的重要性”[17] ,同时也重视政治、文化、教育等因素对经济基础的反作用。在传统价值和文化自信被严重践踏和摧毁的近代中国社会,唯物史观所蕴含的科学态度给人以“乐天迈进的人生观”和“脚踏实地的人生观”[18]。正是这种历史观的蜕变,为中国近代职业教育制度变迁提供了历久弥新、永不枯竭的思想动力,让政策设计者更加重视发展职业教育,让民众更加认可职业教育。