产业学院生态下职业教育餐饮类实训基地集群建设的探索

作者: 邵志明

摘要:产业学院生态正勾勒当下职业教育政府统筹管理、社会多元办学的发展样态与格局趋向。政校行企协同,着力打造全要素、全方位对接产业发展的实训基地集群,俨然是产业学院运行的重要支撑平台和实体依托。生态导向下的实训基地集群建设,在统筹主体参与、优化资源配置、落实权责分工等方面构建闭环,实现共建、共管、共享的本质诉求。上海旅游高等专科学校在打造烹饪与餐饮产业学院生态要义下,着力构建餐饮类实训基地集群,从架构“1站3基地2中心”的结构模式、功能化定位“六位一体” 的机理内涵、匹配化设计权益与配置收益机制等方面推动实践运行。同时,从优化发展视角提出职业经理人制度、资源中心建设、双线模式教学等措施与路径。

关键词:产业学院生态;餐饮类职业教育:混合所有制;实训基地集群

中图分类号:G718 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)01-0062-07

2020年7月,教育部办公厅等部门发布的《现代产业学院建设指南(试行)》(以下简称《指南》)明确建设若干院校与地方政府、行业企业等多主体共建的现代产业学院。当前,多主体参与下倡导“共建、共管、共享” 的产业学院模式,正在创产教深度融合新样态,促进跨学科、跨领域的合作[1]。实训基地作为校企共建的核心基础设施,也是产业学院运行的主要依托载体。2020年9月,教育部等部门发布的《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》(以下简称“行动计划”)指出,推动建设300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。显然,产业学院生态下建设实训基地将进一步聚合主体、统整资源、优化治理、联动发挥多重功能,推动产教融合深化发展。

自2017年以来,上海旅游高等专科学校(以下简称“上海旅专”)本着深化产教融合和联盟式共同体发展战略,在政府统筹下着力在原二级学院酒烹学院基础上筹建烹饪与餐饮产教融合学院。该产业学院以上海旅专—豫园餐饮集团作为组织结构的“双聚核”,联合上海烹饪餐饮协会、奉贤区海湾度假区管委会产业园区等打造生态化共同体,联结校内外场域、资源、资金等,以混合产权、契约等形式建设海派餐饮美食艺术实训基地集群(以下简称“餐饮基地集群”),助力构建具有现代产业学院生态结构形态、属性和功能的人才培养系统化支持平台,对多元联盟办学模式进行实践探索。

一、问题缘起与建设逻辑

第一,打造生态化共同体,推进多元办学格局的形成。“职教20条”指出,厚植企业承担职业教育责任的社会环境,推动职业院校和行业企业形成命运共同体。产业学院彰显多元一体的结构模式,职业院校、行业企业等利益相关方形成融合化的主体形态。生态重构下耦合化、跨界式形成的产业学院具有双重价值,即增强服务社会的公益属性和促进产业经济的效益属性。实训基地作为支撑载体和核心操作平台,集合多元资本、技术等要素,实现教学、生产、研发、孵化等的互补与互助。通过有特色的结构形态、契约式的权责赋能、制度化的收益分配等,可实现共建、共管、共享的多元办学。

第二,深化产教融合,拓展引企入教的结构改革。国务院办公厅发布的《关于深化产教融合的若干意见》指出,深化引企入教,探索职业院校股份制、混合所有制改革,允许企业以资本、技术、管理等要素参与办学并享有相应权利。产业学院样态以企业深度参与为要义,从原先的合作型上升为融合型,产与教双方的关系更加紧密贴合。其制度化设计产权共享、权责分担、利益共赢等,凸显深化产教融合的多维度实体运作。实训基地作为其核心操作载体,诉求企业资源引入方式的结构化变革,由原先合作捐献型向产权配置型转型。作为投资大、资源聚集效应强的重要依托实体,亟需兼顾各方权益需求与匹配职责等,从而推动校企共生价值目标的有效实现。

第三,促进双元育人效能,打造高水平专业(群)的环境支撑。“双高计划”推动打造高水平职业院校和专业群,核心指向职业教育驱动地区产业发展和社会人才培育。专业群内涵建设需要专业融通,并构建起校企双主体、教师双导师、学生双身份的育人模式[2]。其内部联动发展的本质目标是“育人为本”下对接岗位群标准,实现人才职业素养培育与技术技能提升的统一。当前,产业学院建设中不论是以群建院还是以院建群,均着力打造集教育、生产、创新等多重功能于一体的人才培育实体,以推动人才规模化培养。实训基地作为多元集资共建的运作场域环境,为专业群落实校企制度框架下的协同育人提供了可持续运行的载体支撑。同时,在实训基地集群化建设中,更可架构立体的平台环境,促进学科专业交叉创新点的生成和技术技能新视角的共现,并从课程与教学、文化与育人等方面完善对人才培养结构化范式的经验积累,为打造高水平的专业群提供有力的环境支撑和载体保障。

二、产业学院的内涵要素表征与闭环生态关系图谱

“产业学院”缘起于英国的“产业大学”,指由公共部门和私人部门共同创造的,向社会提供高质量的学习产品及服务的开放式远程学习组织[3]。早期的形态严格意义上是网络学习平台而非实体性质的办学组织机构。产业学院在我国职业教育领域经历了多种模式,如二级学院和企业合作的混合模式、企业根据产业需求的自建模式、区域性地方政府与院校合作模式等诸多形态。新时期《指南》明确了产业学院由政校行企等多主体共建、共管、共享的内涵定位和建设要求,生态视角表征其内涵、解构其机理,指引资源载体等构建。

(一)产业学院的内涵要素表征

产业学院是“产业集群所在地政府、行业协会、产业园区、龙头企业及职业院校的优势专业(群)合作兴办的职业教育实体化运行的产教融合联合体”[4],集人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等于一体,促进理事会、管委会等治理模式创新。当前,公办院校利用社会资本等共建混合所有制属性特征的二级学院或二级学院型机构是主流趋势。

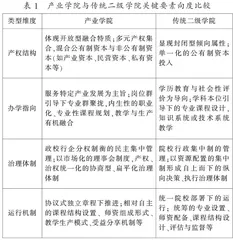

传统意义上的二级学院是在行政部门管辖下的办学机构,产业学院则诉求一种多元主体管辖及多元结构融合。对比传统二级学院,产业学院办学的关键要素向度见表1。

(二)产业学院的闭环生态关系图谱

产业学院是社会多元主体“跨界合作”下服务区域产业转型升级和教育深度对接产业发展的联合体[5]。《指南》诠释了它由政校行企等多主体办学的特征,具备多重功能于一体的人才培养实体,各因子互动联结、各关系联动耦合,体现互利共赢的生态要义和可持续发展的运行逻辑,见图1。产业学院运行生态在优质长效演进中要求资源聚集共享、产教创衔接、专兼师资互助、协同育人、集群联动推进等机制设计,直指“育人为本、产业为要、产教融合、创新发展”的属性特征,彰显出人才培养的模式创新与平台构筑的机理革新。

上海旅专以政校行企协同改革二级学院,在市教委装备处的专项资金设备与奉贤区产业园区的物业场地等公有制资源基础上,引入区域知名餐饮集团——豫园餐饮集团等非公有资本以及行业协会资讯技术等,混合资源、资本打造烹饪餐饮产业学院的生态闭环,着力构建餐饮基地集群,打造混合融通的支撑平台和运行载体。

三、生态导向下实训基地集群的架构设计与运行机理

《指南》指出,现代产业学院打造一批兼具生产、教学、研发、创新创业功能的校企一体产学研用协同的大型实验、实训基地。上海旅专烹饪与餐饮产业学院联合区域龙头企业,以混合所有制结构组合校企基地群落,融合化实现共建、共管、共享。以此架构设计“1站3基地2中心”集群形态,综合发挥“六位一体”的运行功能,配置构成相称、比例相当的权益内容,以展现可持续长效发展的内在诉求。

(一)集群化构建“1站3基地2中心”的实训基地

产业集群理论是20世纪80年代西方出现的一种经济理论,是指在特定区域中的一个特别领域集聚着一组相互关联的企业、供应商、产业的厂商和协会等组成的群体[6]。深化产教融合,按集群理论构建基地群落,将聚集资源形成区域集聚效应、规模效应、外部效应和区域竞争力,指引产业优质高效发展。实训基地建设直接影响到职业教育质量[7],作为开展实践教学的重要依托,实训基地建设在职业教育领域备受重视。自2005年教育部提出实训基地建设标准后,各地在场域上呈现校内、校外,方式上展现共建、自主等多样形态。校内实训基地是从职业院校便捷性出发而构建的专业型小规模形态,校外实训基地则更多从顶岗实习延伸以及辐射区域产业发展的较大规模形态。现代产业学院生态下要求统筹各类实践教学资源,建设兼具多重功能的大型实验、实训基地。

上海旅专基于深化产教融合的思想以及产业学院生态构建的需要,以烹饪餐饮类4个专业组建的专业群为基础,以海派餐饮产业集群为链接,优选集合豫园餐饮集团下属龙头企业以及行业协会等,集资共建“1站3基地2中心”实训基地集群(见图2),多元共谋发展路径和合作方式,推动区域产教协同发展。

1.侧重技术传承与研发的校内生产性实训基地

校内实训基地以生产性实训基地建设为要义,院校提供场地,引入企业生产设备,教学过程与生产过程衔接为主线,以仿真实训集合部分真实生产为主要形式。海派餐饮基地集群中校内部分主要以传承海派餐饮的基本内容为教学内容,以企业产品的基本制作工艺为基础进行实践,同时,结合活页式教材进行针对性学习与实训。在豫园餐饮集团下属3家企业的关联依托下,分别形成侧重海派中餐的沈大成基地、海派中点的绿波廊基地、国际酒店品牌的豫园万丽中餐菜点基地。学生先在仿真实验室学习基础知识与技能,然后引入企业项目进行真实的研发生产。着重依托大师工作室、现代师徒制等模式开展双师授课与实训,旨在提升本土化老字号产品的新技术革新和菜点国际化融合。

在生态导向架构下,3个校内基地联动整合资源、交叉协作创生产品,实现优势互补下的共生。在三年多的实践中,组建3套规模化流水线、3个大师工作室研发平台,工艺改良50款,师徒带教400余人。基于本土餐饮老字号结合国际酒店集团餐饮部的融合性需要,完成了传统与创新工艺的产品迭代设计和研发生产。

2.侧重产品孵化与创新运营的市场化中心

实训基地中院校与企业协同实现的技术革新与市场化孵化运营是直接产出效益与检验效能的重要标志。基地2个中心面向市场,分别是旅专天马国际美食孵化交流中心、奉贤海湾度假区农创产品技术研发推广中心。旅专天马国际美食中心是以旅专土地产权、集团3家企业投资设备的前店后院式实体运营店,以理事管理委员会的方式组织市场运营,将研发的新品进行市场化营销。在此过程中,学生轮次循环在真实场景中参与生产实践、服务实践等运营活动。海湾农创产品技术研发推广中心则是奉贤区管委会协同旅专与3家企业集资建成的农创特色中心,主要是区域性创新创业的孵化园和网络化销售平台,将本土农产品结合海派本帮菜点进行产品研发和网络市场销售。在此过程中,有创业意愿的学生结合本土原材料供给,运用于农创产品研发与生产、推广与销售等实践运营活动。

校外联动建设的2个中心的侧重点各有差异,但共同为海派美食的传承与发展实现了产品创意孵化和市场运营。经过三年多的实践,前店后院共推出产品300余款、农创产品新品菜点80款,农创中心还获评区域优质产业园基地。可见,通过实训基地推进落实了海派餐饮的创新、孵化、运营等市场化、社会化前进步伐。

3.侧重业态标准指导与培训的社会化鉴定站

行业协会具有为产业发展把持风向标、定位新方向的作用,也是业态标准制定与社会化培训的直接参与者与指导方。实训基地群联结行业协会共同参与,为生产、创新、孵化等奠定了基准和方向。在校企联合研发与运营中,将优质的新生项目规格化、标准化地总结沉淀、组织论证,实现社会化,势必需要得到行业协会的支持。尤其在2020年后,行业协会承接开发新的行业标准,更加快捷地对接社会新需求,发布培训新指导,并组织管理考核与鉴定。鉴定站成为承载行业资讯引领以及将研发成果固化与社会化延伸的作用。

经过三年来的实践,产业学院主体之一的上海烹饪餐饮协会在实训基地集群建设与运行中,联袂开发了2个专项职业资格证书,分别为海派点心、本帮老八样,作为区级鉴定上岗证书,经过5轮左右的培训鉴定试点,海派点心项目正申报上海市级专项技能标准建设。可见,行业协会管辖的鉴定站作为基地群组成部分联结项目研发、推广,亦可展现社会效益。