论印度技术技能型人才培养:新型学校的发展

作者: 杨思帆 蒋雨 廖冬平

摘要:印度的职业教育在其成为人力资源大国过程中扮演着十分重要的角色。印度技术技能型人才培养机构的发展演化可以从高中和高等教育两个阶段进行梳理分析,其代表性学校是印度理工学院和国家信息技术学院,他们分别代表的是印度高层次技术技能人才培养的翘楚和独具特色的技术技能人才学校。分析印度技术技能型人才培养学校,可以给我们有益的启示,包括:国家要加大政策扶持和政府财政资金对职业技术教育的投入、高校技术教育发展要加强与企业合作、加强技术技能型人才培养的过程管理等。

关键词:印度;技术技能型人才;职业教育;学校;培养

中图分类号:G719 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)01-0090-07

随着科技型经济时代的大发展,高新技术产业越来越普遍,社会的分工也越来越细分多样,从而导致了技术技能型人才的大量需求。面对这样的时代变化,世界各国纷纷大力发展职业教育,培养并向社会输送高品质的技术技能型人才。作为人口居世界第二位的发展中国家,印度的职业教育在其成为人力资源大国过程中扮演着十分重要的角色,其相关学校的发展历程就是印度职业教育不断发展的印证。

一、印度技术技能型人才培养机构的发展

职业性质的教育一般在学校教育的高中阶段开始,考察印度技术技能型人才培养也从其高中阶段的职业教育开展探讨。

(一)高中阶段的学校职业教育演化

印度作为曾经的殖民地国家,与发达国家相比,职业教育的进程晚了半个世纪,尤其是高中阶段的教育职业化发展速度十分缓慢。一方面是由于政府对职业教育的重视程度不足,另一方面是由于社会历史文化这个更具深远影响力的背景因素。

1854年,“伍德急件”(Woodps Despatch)提出了建议,要求在适当的地方建立职业教育的中学或学院[1]。

1882年,印度教育委员会(Hunter Commission)对当时的教育状况进行了大量的考察,发现学校在学生的职业教育方面并不重视,于是提出了在中学阶段实行学术教育与职业教育并行的双轨教育模式,以便能够有针对性地把接受职业教育的学生引入劳动领域[2]。虽然当时并没有实现,但对后来的印度教育改革具有借鉴意义。

哈托格调查委员会(Hartog Review Commitee)和撒普鲁调查委员会(Sapru Enquiry Committee)分别于1929年、1934年经过考察和研究,提出将职业教育放在国家经济发展当中的重要位置上。

1936年,艾伯特伍德委员会(Abbot-Wood Advisory Commission)的报告也倡导建立系统的职业教育。通过该报告的号召,印度各邦纷纷建立了当时的新型学校,即综合技术学校(polytechnics)[3]。

1944年,中央教育咨询委员会的报告(Central Advisory Board of Education)提到,学校教育不应该只对学生传授学术知识,同时还要具有培养学生职业素养的功能,建议通过分为学术教育与职业教育的双轨制教育进一步分化学生的学校教育指向性。

1947年8月15日,印度独立后,政府意识到教育对国家发展的重要性,于是大力推进教育事业的发展。随着印度摆脱了殖民地的性质,在教育大众化的浪潮下,印度教育从精英教育向大众教育转变,并逐步在普通学校教育中推行教育职业化(Vocationalisation of Education)。

1948年,大学教育委员会(The University Educa-tion Commission)建议开办中间学院(Inter-mediate Colleges)。开办的目的是要将普通教育进行职业化,以便具有针对性地面向不同需求的学生[4]。此阶段,印度各地纷纷建立起了这样的新型学校。同时,为了培训这种新型学校的教师,印度在四个地区建立了教育学院。但由于各种历史性的原因,这种尝试失败了[5]。

1966年,科撒里委员会(Kothari Commission)在社会经济迅速发展的背景下,提出了建立“10+2+3”的新学制等建议,这些建议为后来的《国家教育政策》内容奠定了政策基础,对印度的职业教育发展具有划时代意义。

1977年,印度政府开启了高中教育职业化规划,鼓励各邦政府在“10+2+3”学制的第二阶段(即高中阶段的11、12年级)实施职业教育。规划的任务有两项:一是在150个地区进行职业调查,在选定的40个地区引入职业课程;二是中央在职业教育发展的各个方面给予大力的资助[6]。在印度政府大力推行学校教育职业化的同时,各邦政府也从上世纪70年代中后期开始陆续在“+2”阶段(即高中阶段)实施教育职业化。但这一时期,从总体上看,响应中央政府的号召推行中等教育职业化做法的邦并不多。多数邦在教育职业化的问题上并不重视,同时也不愿意轻易尝试。

到了20世纪80年代,印度职业教育改革愈来愈被印度政府所重视,中等职业教育成为印度教育改革的重要着力点。1985年,全国教育职业化工作组(V.C.Kulandaiswamy Committee)全面考察了职业教育规划,并为此规划的扩展拟订了指导纲要。该纲要推动中央于1988年2月开启的中等教育职业化规划,特别是为促使国家在第九个五年计划中为高中教育职业化发展拨款10亿卢比有着重大意义。在1988—1989年间,已经有20个邦在“+2”阶段(即高中阶段)实施了职业化教育[7]。

20世纪90年代以来,印度政府对教育事业愈加看重,同时带动社会各界对中等教育职业化和中等教育职业技术技能课程规划发展提供了大量建议和资金支持,这对职业技术技能人才的培养和满足社会经济发展对不同层次人才的需求起到了重要的作用。虽然印度政府和教育界对职业教育进行了大力改革,但社会大众依旧停留在过去的教育观念上,重学术性教育轻职业教育,职业教育发展依旧缓慢。

(二)高等教育的技术技能型人才培养

相较于职业教育发展艰难的中学阶段,作为政府教育资金主要支持的高等教育阶段的职业技术技能型人才培养教育受到了极大的重视并且发展迅速。人力资本之父西奥多·W.舒尔茨首次揭示了教育与经济增长的重要关系,而且发现大学阶段的教育对经济增长的贡献率相较于其他阶段的教育是最大的[8];印度教育也因此将高等教育阶段作为着力点,以点带面促进教育全面发展,尤其是促进培养技术技能型人才的职业教育发展。

在印度,进行技术技能型人才培养的高等院校起源于早期的高等工程教育。从1842年在马德拉斯的古因迪(Guindy)建立的第一所工业学校开始,印度陆续建立了加尔各答土木工程学院、浦那工程学院、鲁尔基工程学院、维多利亚朱比莉技术学院、孟加拉工程学院等高等工程类院校。

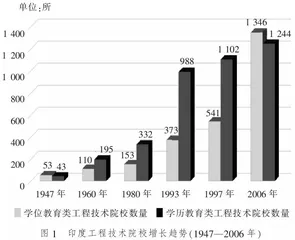

1946年,印度成立了半官方的事业机构——“全印技术教育委员会(The All India Council for Teehnieal Edueation)”,旨在更好地发展技术教育。在“二五”和“三五”计划期间,印度建立了一大批专门技术院校,其中,包括20所区域工程学院(Regionaol Engineering Colleges,简称REC)。近年来,印度还将以往的17所区域工程学院(REC)升格为国家理工学院(National Institutes of Teehnology,简称NIT)。此外,为了培养高质量的信息技术人才,印度政府计划在所有邦建成印度信息技术学院。截至2007—2008学年,印度已共有52所中央拨款的科技工程类高校,其中包括印度理工学院(Indian Institute of Technology,简称IITs)7所、印度管理学院(Indian Institutes of Management,简称IIMs)7所、印度理学院(Indian Institute of Seienee,简称IIS)1所、国家理工学院(National Institute of Teehnology,简称NITs)20所、印度信息科技学院(Indian Institute of Information Teehology,简称IIIT)4所等。总体来看,印度工程技术类院校发展十分迅速,其中,学位教育类的工程技术院校的增长尤为明显(见图1)[9]。

从20世纪80年代中期开始,在工程技术院校办学的浪潮下,印度培养出了大量科技工程类人才。2004年,印度工程类本科毕业生为35万人,而同期美国仅仅为7万人[10],英国则为2.5万人。且印度本科工程院校培养出的人才质量并不亚于欧美等科技大国,广受世界各地欢迎,这也进一步促进了印度对工程技术人才(包括信息技术人才)培养的投入。

印度政府将教育的主要政策、资金都向高等教育和技术教育倾斜,使得培养技术技能型人才的高等院校发展极为迅速,培养出的大量技术技能型人才进入了社会经济的各个工程领域,极大推动了印度社会经济的增长。进入21世纪,印度的经济增长速度远远高于世界平均水平,这与其高新技术产业,尤其是IT产业的大力发展是分不开的,而IT产业发展的关键因素是软件方面的技术技能型人才,这些人才都来自于高速发展的工程院校。在以高等工程院校为着力点的技术技能型人才培养和职业教育的背景下,以点带线地推进了印度职业教育体系的发展,全国各类职业教育院校以及带有职业教育性质的学校迅速发展。尤其进入21世纪后,在经济全球化的时代背景下,印度职业教育体系中的院校数量已经呈倍数增长。

虽然印度的职业技术技能教育体系已经发展成为了一个庞大的教育系统,但其教育发展的不平衡所带来的弊端也显现出来。

二、探寻印度理工学院:高层次技术技能人才培养的翘楚

印度理工学院(Indian Institute of Technology,简称IIT)是印度乃至世界一流的工程技术人才培养的摇篮,是印度在独立初期对工程技术院校建设高质量高规格要求下的产物,它参照了欧美同类高水平理工院校,并在国际协作的力量下建设而成,建立伊始就具有相当高的办学水平。印度理工学院不只是培养高水平的研究型人才,也培养了大量的高层次技术类人才。

1951年,在与国际组织的合作中,印度在卡拉格普尔(Kharagp)开办了国内第一所IIT,此后又在其他国家的援助下陆续创建了4所,分别是1958年在孟买建立的IIT、1959年在坎普尔建立的IIT、1960年在马德拉斯建立的IIT和1961年在德里建成的IIT。这时期印度还颁布了多项法案,以提升印度理工学院的办学自主权。在1961年通过法案将后4所新建的IIT也全部升格为“国家重点大学”,并放开其招生和学校建设发展等自主权。时至今日,IIT又增设了古瓦哈蒂(Guwahati)、鲁尔基(Roorkee)两地的院校,作为印度顶尖的技术教育院校在总体数量上达到了7所。

印度理工学院培养的各类高技术技能人才特别是IT类人才在世界范围内广受欢迎,在各国的科技中心地带,尤其是美国硅谷都吸纳了大量印度理工学院的毕业生。印度理工学院使得印度软件产业在世界范围内赢得了极高声誉。

印度理工学院的入学选拔考试要求苛刻,每年超过30万名成绩优异的中学生参加印度理工学院联合入学考试(Joint Entrance Examination,简称JEE),录取率却不到2%[11]。在印度流行这么一种说法:一流的学生进IIT,二流的才念哈佛。JEE考试的科目是数学、物理和化学,分初、复试两次考试,初试成绩位于前60%的学生才能进入复试。因此,IIT的生源优秀,培养出来的学生也是精英中的精英,毕业后进入社会各界都受到了极大的认可和欢迎[12]。

政府的倾力支持使得IIT获得了其他类院校无法比及的政策及资源优势。IIT现有7所分校,共三万多名学生,每年国家拨付的经费共10亿卢比左右。这样的经费投入与世界上一些发达国家同类高水平院校相比并不算多,但是与印度政府每年给其他数千所理工类院校拨款加起来的3 000多万卢比相比,对IIT的投入已经算是天文数字了。以2010年到2013年的数据为例,可以看出印度政府向IIT明显的政策倾斜(见表1)。