OECD国家高职层次院校生均经费变动情况和影响因素分析

作者: 高娟 刘红宇 马陆亭

摘要:对1997—2017年间OECD成员国高职层次院校生均经费的变动情况进行理论分析,发现其主要影响因素为该国人口构成形态、青年就业状况、当前经济发展水平等。而后以棘轮效应理论为分析框架进行数理统计,取得如下基本研究结论:影响生均经费的主要因素是一国上年度此项的生均投入和人均国内生产总值;生均经费总体随人均国内生产总值的增加而逐渐增长;人均国内生产总值为1~2万美元时,高职层次院校生均经费的涨幅大体高于同期本科高校经费涨幅,也整体高于当年人均国内生产总值增长率。

关键词:OECD国家;高职层次院校;生均经费;影响因素;变动情形

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)02-0089-08

高职层次院校生均经费是指一国某年平均向每位高职学习者投入的培养经费,它反映每位学习者能够享有的资源,是衡量高职教育微观投入的重要指标。经合组织(OECD)成员国经济、教育发展成效卓著。本文从投入概况、变动类型、影响因素等方面分析1997—2017年①OECD国家高职教育②的生均经费投入数据,以期为我国各地高职院校生均经费标准的制定及健全高职教育经费投入机制提供理论参考和经验借鉴。

一、投入概况

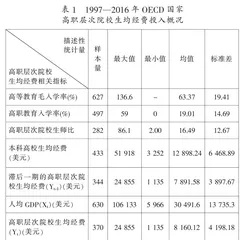

我们先对1997—2017年高职层次院校生均经费相关指标的数值分布作简要介绍(见表1、表2),以便初步了解其投入概况。

高职教育入学率是指就读高职课程的学习者人数占该年龄群组人口的比例,主要反映其办学规模。生师比是通过高职层次院校全日制学生除以全日制教师人数计算而成的,能体现师资的配置和使用情况。滞后一期的高职层次院校生均经费(Yt-1)是指一国上一年度此项的生均投入。Yt-1、当年高职层次院校生均经费(Yt)、人均GDP(Xt) 均按当年的美元价格进行了购买力平价折算,1997—2017年美元的年度通胀率基本维持在[2% , 3%]的区间内[1],通胀水平较低。为简化计算,在数量统计时暂不计通胀因素。

二、变动类型

为大致说明各国生均经费的变动情况,笔者拟对投入情形进行具体描述。因所涉时间段较长,生均经费的数值涨落较为复杂,故将一国首末年份高职层次院校生均经费的差值作为界定标准,若小于 0,则为增长型,反之则为下降型。经计算,OECD成员国主要为增长型,以智利(2001年和2013年数据缺失)、捷克、西班牙、韩国、德国(2010年数据缺失)、法国、日本和澳大利亚等为代表,进一步分析见后。

为了更好地理解上述国家高职层次院校生均经费的变动情形,我们将这些国家再作细分,把生均经费剧烈波动的国家界定为震荡增长型,以智利为代表(见图1);把末期经费显著增长的国家定义为急剧增长型,以捷克为代表(见图2);把后期有所回落的国家界定为起落增长型,以西班牙(见图3)、韩国为代表;把经费大体稳定增加的国家定义为平稳增长型,以德国(见图4)、法国和日本为代表;把经费投入整体缓慢上升的国家确定为缓慢增长型,以澳大利亚为代表(见图5)。为活化生均经费的变动脉络,揭示其背后的影响因素,本文以智利、捷克、西班牙、德国、澳大利亚五国为典型案例,并结合各国的经济社会背景、高职教育办学实践,从理论上对其深度解析。

(一)震荡增长型:智利

智利社会推崇市场经济,国民重视发展教育,将教育看作推动经济增长的重要手段。20世纪末至21世纪初,智利经济飞速发展,后受金融危机冲击,经济增速略有放缓。人口总量偏少,老龄化现象逐渐显现。社会就业形势明显好转,然而青年失业状况仍令人堪忧。

高职教育由专业学院(IP)和技术培训中心(CFT)举办,培养具有扎实理论基础、熟练职业技能的技术工人。高职层次院校几乎都为私立,办学经费主要来源于学生学费。高职教育还未形成长远清晰的发展思路,具体体现在其与产业、劳动力市场的联系不足,质量保障体系不健全[2],公共资金投入机制不完善。

1997—2017年,智利高职教育入学率显著增加,生均经费投入总体呈现震荡式增长。25~64岁人群中高职毕业生的就业率较高,薪资收入相对丰厚。

总体来看,20世纪90年代末以来,智利经济快速增长,同时还需直面人口结构(总量偏少、人口老龄化)变动、成人失业、青年就业不足等社会性难题。经济快速增长,意味着经济和产业发展需要大量训练有素的技能型劳动者;人口总量偏少和老龄化,意味着国家未来很可能会面临劳动力短缺、技能型劳工数量不足的困境,掣肘经济增长;成人、青年长期失业或就业不足,不但影响他们的工作积极性、社会参与度,而且可能引发社会动荡。基于本国文化传统、民众求学意愿、经济发展需求、社会就业压力、高职学习者的就业和收入状况等,智利政府激活民间投资兴办高职层次院校,大幅扩张办学规模,整体上增加生均经费,积极培育技能型人才,着力吸引社会成人、青年参与,既有效提高公众的知识技能水平,又显著改善社会就业形势,促进经济社会的繁荣稳定。但是,一方面由于制度设计等因素,高职教育体系并不确切知晓国家对技能型人才的数量需求;另一方面,高职教育办学主体为私立院校,不排除其中部分办学机构的初衷仍是逐利。二者效应叠加,造成高职层次院校生均经费投入剧烈震荡。

因此,智利的文化传统、人口构成、社会就业形势、经济发展情况、高职教育发展规模、办学体制与办学主体等,直接促成该国高职层次院校生均经费显现震荡式增长。

(二)急剧增长型:捷克

20世纪末至21世纪初,捷克经济总体波动上行,从中等收入国家成功跃升为高收入经济体。人口结构的明显特征是总量偏少且老龄化程度严重;青年失业情况有所好转,但仍不容乐观;劳动力市场长期短缺技能型劳动者[3]。

高职教育办学主体是高等专业学校,旨在培育能胜任高要求专业任务的应用型人才。学校运行费用主要来源于国家教育、青年和体育部的财政预算和创办方的经费投入[4]。随着产业发展和国际竞争的加剧,高等专业学校已转型升级为应用技术学院。学院以提供学士学位课程为主,也开展相关研究及其他创新性活动;若能获得认证,它们也可开设硕士学位课程[5]。这些课程都属专业学位教育范畴。

因2012年捷克高职教育发展政策出现变化,故以此为界线将1997—2017年分为两段展开叙述。1997—2011年,高职教育入学率略有下滑,生均经费小幅上涨;2012—2017年,入学率趋近于零,生均经费急剧增长,并超过同期本科院校的生均投入。25~64岁人群中高职毕业生的就业率、收入状况较好,他们可继续参加本科、硕士课程学习[6],通过相应的考核后,获得本科、硕士学位。

全局来看,捷克经济快速增长,同时亟需化解本国的人口结构、青年失业现状、劳动力市场中技术工人长期不足等对经济社会的不利影响。为回应经济社会发展需求,国家积极创办应用技术学院,将高职教育升级为本、硕层次的专业学位教育,进一步提升技能型人才的劳动生产率;此外,考虑到高职毕业生的就业、收入情况,政府保留极小规模的高职教育,极大地增加高职层次院校生均经费,并拓展高职学习者的升学渠道,以期吸纳更多的青年就读。这样,既有效改善了青年的失业状况,又为经济和社会发展培养了大批接受过高等教育的技术工人,缓解了雇佣市场中技能型人才供给不足的矛盾,满足了产业发展需要,促进了经济增长。所以,捷克的人口结构、青年失业状况、经济发展需求、高职教育发展政策、劳动力市场的供求关系等,促使该国高职层次院校生均经费急剧增长。

(三)起落增长型:西班牙

西班牙长期实行高福利政策,此举既助长了失业人群找工作时的“惰性”,又导致国家对研发、创新的投入不足,妨碍了经济的持续高速增长,从而使经济发展无法带动更多的青年就业。20世纪90年代末以来,西班牙经济显著增长,后受全球金融危机冲击,经济增速下滑,而后经济逐渐回暖,但经济发展仍存在隐患,如国家公共债务水平较高等[7]。该国人口总量较少,老龄化程度严重;劳动力市场用工机制僵化,企业更愿意雇佣临时工,在他们合同到期之际,将其解雇再聘用新临时工,而临时工主体又是青年,从而造成青年失业率长期居高不下。

高职教育以高级职业培训的形式展开,通常以学校的模块化学习、公司内部的在职培训形式进行[8],办学经费主要来源于政府财政拨款。学生学完全部课程或通过所需考试,可获得高级技师证书;持此证书,毕业生可直接进入劳动力市场或参与大学本科课程学习[9]。

由于全球金融危机的负面效应,2009年西班牙政府调整了高职教育发展规划,故我们将1997—2017年拆成两段加以分析。1997—2009年,高职教育入学率大幅增长,生均经费显著增加;2010—2017年,入学率小幅收缩,生均经费略有下降。25~64岁人群中高职学历人口的就业率、相对收入较高。

整体观之,西班牙经济不断增长,同时备受人口、国家公共债务、青年失业(与国家高福利政策、就业市场用工机制等有关)等问题困扰。联系高职学习者的就业和收入状况,1997—2009年西班牙政府扩大高职教育办学规模、增加高职层次院校生均经费,以吸引大量的青年就读,重点提高其就业能力。2010—2017年,因国家公共债务的压力,西班牙政府小幅收缩办学规模,略微削减生均经费,意在尽可能地吸纳更多的青年参与高职课程学习;还完善高职学生多样化成才渠道,使他们有机会接受更高层次的教育。借助以上举措,西班牙政府不仅为经济社会进步培养了一支训练有素的技能型劳动力队伍,而且在一定程度上减轻了青年就业的压力,维护了社会的和谐稳定。综上,西班牙的人口构成、青年失业状况、经济发展情况、公共负债情况、高职教育发展规划等,使该国高职层次院校生均经费呈起落式增长。

(四)平稳增长型:德国

20世纪末至21世纪初,德国经济总体平稳发展,成为高度发达经济体。受全球金融危机影响,经济遭受重创,后依靠传统的出口市场和国内私人消费[10], 经济迅速企稳回升。经济的持续发展要求高度熟练的劳动力以适应全球化和科技发展的挑战并创造新的增长机会[11]。德国人口总量较大,老龄化程度严重;最近几年,由于外国移民和难民的不断涌入,人口总数逐年上涨[12]。人口结构的变化已造成全国范围内合格劳工的短缺[13]。青年失业率远低于OECD国家平均水平,年轻人的就业状况良好。

高职教育主要由职业学院承办,办学经费由政府、企业等提供。随着知识经济的深入发展和国际竞争的日益激烈,职业学院已升级为双元制大学,致力于培养兼具良好的职业操守、深厚的理论功底、高超的专业技能和强烈创新意识的产业工人,可授予本科、硕士层次的专业学位。

1997—2017年,高职教育净入学率下滑至零,生均经费大体平稳增长。25~64岁人群中高职学历人口的就业率、相对收入较高,高职层次院校毕业生可参加双元制大学等的课程学习[14],考核合格后能获得本科、硕士文凭。

大体来看,德国经济稳步增长,同时还需解决人口老龄化、青年失业、外国移民和难民的社会整合、合格劳工不足等问题。综合考虑上述因素和高职学习者的就业、收入状况,政府一方面大规模升级高职教育,培养本科、硕士层次的技术应用型人才,持续提升劳动者素质,以提高本国产品和服务的国际竞争力;另一方面保有极小规模的高职教育,稳步提高高职层次院校生均经费,以吸引更多的青年、外国移民和难民就读,从而大幅降低青年失业率,促进外国移民和难民的社会融入,增强经济社会的凝聚力;与此同时,完善高职学生升学制度,拓宽毕业生继续深造的渠道。三者共同发力不断增加高素质技能型劳动者的社会存量,填补合格劳工缺口,为经济持续增长提供坚实的人才支撑。因而,德国的人口结构、青年就业状况、经济发展需求等共同推动该国高职层次院校生均经费平稳增长。

(五)缓慢增长型:澳大利亚

20世纪后期,澳大利亚有序推进经济结构调整,积极发展服务业和高新技术产业。1997—2017年,经济蓬勃发展,成为高度发达的经济体。人口总量少且严重老化,已实行技术移民政策。与此同时,土著居民、托雷斯海峡岛民的社会融入问题值得关注。青年失业率略有下降,但形势依旧严峻。就业市场青睐拥有更高学历的劳动者,本科学历是入职的基本要求[15]。