高质量发展背景下中等职业教育与地方经济适应性研究

作者: 王秀芳 周伟

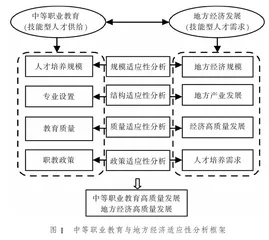

摘要:从人才培养规模、专业设置、教育质量、职教政策等四个方面,对安徽省中等职业教育与地方经济的适应性进行了分析。结果表明,安徽省中等职业教育与地方经济存在不适应现象,具体表现为人才培养规模与地方经济规模不同步、专业设置与产业发展不完全匹配、教育质量与经济高质量发展不完全对接、职教政策与人才培养需求不完全适切。对此,从适当调整教育规模,对接市场需求;提高专业与产业对接度,实现精准供给;提高教育质量,注重内涵建设;强化政策引领,做好顶层设计等方面提出了对策建议。

关键词:高质量发展;安徽省;中等职业教育;地方经济

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)03-0021-07

一、研究背景

高质量发展是今后我国经济社会转型发展的必然要求,其本质内涵是产业结构不断优化,经济发展水平、层次、形态不断跃升。在这一背景下,安徽省将走出适合实际的高质量发展之路,打造科技创新策源地、新兴产业聚集地[1]。

紧扣高质量这个关键词,生产高质量的产品和提供优质的服务,建成教育强省、人才强省、创新安徽、制造强省、技工大省,关键在于人才供给。而中等职业教育培养的掌握基本职业技能操作的初、中级技能型人才,是地方经济建设的重要力量。中等职业教育与地方经济的适应性直接影响到地方产业能否获得所需要的数量充足、规格适配的技术技能人才。如何保证契合地方经济发展需求的技术技能型人才供给,提升中等职业教育与地方经济的适应性,成为安徽省中等职业教育面临的挑战。因此,对安徽省中等职业教育与地方经济是否适应、适应程度如何,以及安徽省中等职业教育应如何适应地方经济发展等问题的研究,既关系到安徽省经济的高质量发展,也关系到安徽省中等职业教育的高质量发展,具有一定的现实意义。

国外的中等职业教育模式各具特色,例如澳大利亚的TAFE模式、英国的现代学徒制、德国的“双元制”等。从国际职业教育实践来看,职业教育作为终身学习的一部分,在中等、中等后和高等教育层面都可以进行,但以中等教育层次为主[2]。从国内来看,中等职业教育也日益受到国内学者的关注。当前,学者们对中等职业教育本身的研究相对较多,包括中等职业教育的重要地位、教育政策、经费投入、高质量发展和供给侧改革等方面的研究,而对中等职业教育与地方经济的适应性研究相对较少,探讨安徽省中等职业教育与地区经济适应性的研究则更少。本文将从人才培养规模与地方经济规模的适应性、专业设置与产业发展的适应性、教育质量与经济高质量发展的适应性、职教政策与人才培养需求的适应性等方面进行分析,以期为安徽省中等职业教育及地方经济的高质量发展贡献力量。具体分析框架如图1所示。

二、实证分析

为了解决安徽省中等职业学校点多面广、效益不高、生源不足的问题,安徽省中等职业教育加快了资源整合步伐[3]。表1显示,2013—2019年期间,安徽省中等职业教育通过市统筹、县整合的方式,学校总体数量由463所减少至328所,其中职业高中学校以及成人中等专业学校数量不断减少,分别由2013年的287所、61所减少至2019年的85所、29所,普通中等专业学校数量不断上升,由2013年的115所增长到2019年的214所。通过撤销、合并、转型等方式,在一定程度上提升了中等职业学校的基础能力和办学水平。

但在高质量发展背景下,安徽省产业向高端演进,加之新一轮的技术变革等因素,均对技术工人队伍的培养规模、专业类型、教育质量、教育层次等提出了新的需求。当前,安徽省中等职业教育与地方经济存在不适应现象。

(一)人才培养规模与地方经济规模不同步

中等职业教育的人才培养规模要与地方经济发展水平和规模相适应,满足地方经济发展对技术人才的需求。为了研究二者的匹配程度,本文选择将安徽省中等职业教育的人才培养规模与地方经济规模的数据运用SPSS17.0进行Pearson相关性分析。分析结果如果是显著正相关,则说明安徽省中等职业教育人才培养规模与地方经济规模适应程度高;反之,则表示适应程度不高。

在指标和数据选择上,安徽省中等职业教育人才培养规模选择2013—2019年间在校学生数和毕业生数进行衡量,安徽省经济规模选择2013—2019年间生产总值和一、二、三产业产值进行衡量,具体数据见表2所示,分析结果如表3所示。2013—2019年间安徽省中等职业学校在校学生数和毕业生数与安徽省生产总值及一、二、三产业产值均呈显著负相关关系,表明安徽省经济规模和安徽省中等职业教育人才培养规模适应性弱,意味着安徽省中等职业教育人才培养规模与地方经济规模不同步。

从现实情况来看,近年来安徽省中等职业学校毕业生和在校生数量逐年减少,与安徽省经济社会的发展对应用型人才数量不断增长的需求不相符。因此,需要提高安徽省中等职业教育的规模,从而促进人才培养规模与地方经济规模同步发展。

(二)专业设置与产业发展不完全匹配

安徽省中等职业教育的专业需要围绕产业结构进行设置,既要立足当下,考虑与当前产业结构的匹配程度,也要着眼未来,面向未来新兴产业进行专业布点。

1.专业设置与当前产业结构不完全匹配

安徽省一、二、三产业人才培养规模比例与产业结构比例匹配程度不断优化,但是一、二、三产业专业点比例与产业结构比例不完全匹配。如表4所示,2019年安徽省一、二、三产业结构比例为7.90%、41.30%、50.80%。与其相比较,安徽省中等职业教育一、二、三产业人才培养规模比例由2018年的8.67%、18.77%、70.16%调整优化为2019年的13.38%、32.65%、53.97%,表明与产业结构的匹配程度得到了提高。但是在专业点比例方面,2019年安徽省263所中等职业学校具备招生资质,设置了3 039个专业点,其中一、二、三产业覆盖的专业点分别为255个、681个、2 103个,分别占专业点总数的8.40%、22.40%和69.20%,这表明专业点比例与产业结构比例匹配程度不高,主要表现在以下两点:

(1)第二产业上的专业点比例不足。2017—2019年间第二产业专业点比例呈现下降趋势。2019年第二产业上的专业点比例仅为22.40%,其中在资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、石油化工类专业的专业点比例较低,分别为0.63%、0.26%、3.69%、0.66%,如图2所示。第二产业上的专业点比例较低的原因是:第二产业的专业建设对师资队伍、实验基地的实训设备、课程体系等方面要求较高,且第二产业相关专业工作环境相对艰苦。

(2)第三产业上的专业点相对过多。2017—2019年间第三产业专业点比例呈现上升趋势,2019年第三产业上的专业点比例达到69.20%,其中财经商贸类专业点比例为12.97%、旅游服务类专业点比例为7.24%、文化艺术类专业点比例为12.14%、信息技术类专业点比例为15.30%,均占比较高,如图2所示。目前,第三产业上的专业点设置相对超前,原因之一是第三产业办学对实训基地的实训设备的要求相对较低。

2.专业设置对未来新兴产业前瞻性不够

为适应产业发展的趋势,安徽省中等职业教育在专业设置方面进行了动态调整。2019年新增80个专业点,其中,工业机器人技术应用新增19个专业点,幼儿保育新增11个专业点,无人机操控与维护新增11个专业点,新能源汽车维修新增9个专业点,位列前四。在肯定成绩的同时,也要看到其问题在于与新兴产业的对接不够充分。

未来,安徽省将大力实施制造强省、质量强省战略[4],发展战略性新兴产业,推动传统产业转型升级,并明确发展新一代信息技术产业、人工智能产业、新材料产业、节能环保产业、新能源汽车和智能网联汽车产业、高端装备制造产业、智能家电产业、生命健康产业、绿色食品产业、数字创意产业等。在这个科技快速迭代发展的时代,专业设置若要适应产业发展的变革,就必须提高中等职业教育专业设置的前瞻性。

(三)教育质量与经济高质量发展不完全对接

国外学者贝努斯·尼科斯(Nikos Benos)和佐图·斯特凡诺(Stefania Zotou)衡量教育质量采用的是生师比、教育经费和教育成果[5]。本文用毕业生的就业情况反映社会对中等职业教育质量的评价,用教育经费投入、办学水平、师资队伍情况衡量校内教育质量水平。

1.高就业率和低就业质量并存

安徽省中等职业教育毕业生整体就业形势较好,就业率较高且就业本地化现象明显。2019年,安徽省中等职业教育毕业生226 872人,就业率为98.28%,其中直接就业毕业生146 169人,直接就业率达64.4%;升入高校的毕业生64 080人,占毕业生的28.2%。本地就业的毕业生数占直接就业学生的66.66%,异地就业的占比为33.24%,境外就业占0.1%。

虽然就业率比较高,但是就业质量大多不高。一方面,毕业生工资收入及社保待遇不高。2019年,签订劳动合同的毕业生占直接就业学生的92.61%,直接就业学生月起薪2 000元以上的占76.73%。享有三险一金和享有五险一金的毕业生分别占直接就业人数的9.47%和14.06%。这反映出毕业生还存在月薪较低、享有三险一金、五险一金等毕业生占比较低等问题。另一方面,毕业生对口就业率有待进一步提高。2019年毕业生对口就业率为75.92%。

2.教育经费投入不足,教育质量得不到保障

与普通高中教育相比,职业教育更强调通过实践操作培养学生的职业技能,因此更需要充足的经费支撑[6]。虽然2013—2019年间安徽省中职教育的财政投入逐年增加,2013年安徽省中等职业学校财政性教育经费投入为662 291万元,2019年达到848 337万元,但是与普通高中经费投入相比,2013—2019年间安徽省中等职业教育经费投入每年均低4%左右,如图3所示。中等职业教育经费投入不足,是限制其提升办学质量的根本原因。

安徽省中等职业教育办学条件虽得到较大提升,但是与全国平均水平相比依然有进一步提高的空间。一方面,安徽省在生均占地面积和生均图书数量方面超过全国平均水平:2019年安徽省生均占地面积为41.15平方米,全国为36.00平方米;安徽省生均图书数为30.77册,全国为26.00册;另一方面,在生均计算机数和生均教学、实习仪器设备资产值方面,安徽省与全国差距较大:2019年安徽省生均计算机数为0.20台,而全国为0.28台;安徽省生均教学、实习仪器设备资产值为4 877.60元,而全国平均值为7 417.92元。

3.专任教师和兼职教师师资力量不强,教育质量得不到保障

(1)专任教师生师比高。2013—2019年,安徽省中等职业学校(机构)专任教师数量总体呈下降趋势,由2013年的33 973人下降到2019年的27 884人。图4显示,2013—2019年安徽省中等职业教育生师比一直高于全国,例如,2019年安徽省中等职业教育的生师比为26.92,而全国为18.94。

(2)专任教师中的“双师型”教师比例下降。2016—2019年间“双师型”教师占比逐年下降。2019年,安徽省中等职业教育共有专任教师27 884人,其中文化课教师为10 552人,专业课及实习指导教师为17 332人(其中11 112人为“双师型”教师)。如图5所示,2016—2019年间专业课及实习指导教师人数占比以及“双师型”教师占比均在逐年下降。“双师型”教师比例的下降必将对中等职业教育的教育质量产生不利影响。

(3)兼职教师比例不足。中等职业教育需要面向生产过程,面向企业实践,而来自企业生产一线的能工巧匠、工程师、技术人员等兼职教师一线工作经验丰富、专业技能精湛、实践操作技能强,能让学生真正学习并掌握最新的生产技术和工艺,是加强实践教学不可或缺的力量[7]。纵观国外职业教育,“企业兼职教师多”是其职业教育成功的重要保障。德国的企业兼职教师占教师队伍的60%及以上,而专任教师仅占40%左右。澳大利亚的专任教师数量不断减少,临时性和合同制教师数量不断增多。然而,当前安徽省中等职业院校来自企业的兼职教师较少。如图6所示,虽然2013—2019年间兼职教师所占比例由13.38%增加到18.09%,但是增加不明显。究其原因,经费与编制是关键因素。2015年颁布的《安徽省教育厅安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于进一步做好职业院校聘用兼职教师工作的通知》指出,“各职业院校(含技工院校,下同)在有空编的情况下,拿出不低于总编20%的编制面向企业、行业聘用具有丰富实践经验的技能大师、技术技能人才及能工巧匠担任兼职教师”。因此,要从根本上促进兼职教师队伍的蓬勃发展,需要在编制及待遇方面给予充分保障。