职业院校“浸入式课程思政教学设计”的探索与实践

作者: 张晓静

摘要:课程思政工作中存在着专业课教师认识误区和能力不足的问题,迫切需要加强教育引导。采用“浸入式课程思政教学设计”,通过深刻分析教学大纲提炼课程思政主线、全面综合分析学情确定课程思政方向、教材内外相结合挖掘教学素材、多措并举优化教学过程设计等途径,可达到润物无声的育人效果。

关键词:职业院校;课程思政;教学设计;字体设计

中图分类号:G711 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)10-0086-06

中等职业学校担负着为经济建设和社会发展培养千万计高素质劳动者的重任,因此,全面贯彻落实立德树人根本任务是中等职业学校极为重要的中心工作。近年来,职业院校的专业课教师对课程思政进行了积极探索,形成了很多成效显著的经验做法,推动了课程思政的广泛开展[1]。但总的来说,课程思政的效果不是非常令人满意,归结起来主要包括以下两方面问题。一是认识误区。有些专业课教师认为专业课程的任务只是向学生传授知识和培养技能,忽略了对学生的思想教育;有些专业课教师没有充分理解课程思政是将专业课程中的育人元素与知识传授、技能培养有机融合,而是生拉硬扯地进行思想教育;有些专业课教师认为课程思政的内容就是时事政治,忽视了家国情怀、社会关爱、工匠精神、人文情怀、职业伦理、个人素养、创新思维等都是课程思政的德育元素,踏实的工作态度、吃苦耐劳的品质、持之以恒的意志、忠诚敬业的精神等都是课程思政要实现的目标。二是能力不足。有些专业课教师缺乏课程思政的教学理念,不会确定课程思政的主题和方向,确定的德育目标牵强附会;不清楚如何挖掘课程思政育人元素和教学素材;缺乏课程思政的教学能力,不会科学地设计课程思政教学方案,对如何实施课程思政无从下手等[2]。

针对专业课教师课程思政能力不足的问题,首届国家级课程思政教学名师、青岛酒店管理职业技术学院文旅学院院长石媚山梳理总结的“浸入式课程思政教学设计”就是课程思政设计的良好范例,对课程思政能力不足的专业课教师有很好的指导作用。“浸入式课程思政教学设计”是指教师结合专业特点及课程内容提练思政主线和思政主题,坚持价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教学目标,重构课程内容形成“项目任务—思政主题—思政契合点”相互对应的教学模式。“浸入式课程思政教学设计”的目标是将育人理念融入专业课程教学,促进师生共情,达到润物无声的育人效果,其主要框架是“一条主线、两个重点、三个目标、四个步骤、五个做好”。一条主线就是要提炼出专业与课程所独有、与知识技能紧密联系、能彰显价值引领的思政育人目标,这是课程思政的统领;两个重点就是分析学情和挖掘素材,充分了解学生的思想状况和思维特点,并结合学生实际挖掘出适合课程思政的教学素材,这是课程思政的方向;三个目标就是构建起价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教学目标,这是课程思政的灵魂;四个步骤就是重构课程内容、对应思政主题、选取思政元素、凝练一个模式,这是课程思政的核心;五个做好就是选好教学方法、配好教学资源、用好教学手段、做好教学评价、做好教学反思,这是实施课程思政的具体路径和条件保证。

本文借鉴“浸入式课程思政教学设计”理念,基于中等职业学校“字体设计”等课程的思政育人实践,将近年来课程思政的一些做法和思考进行归纳总结,旨在推动中等职业学校专业课程思政工作。

一、思政主线须符合课程标准要求

课程思政的主线应包含在教学大纲要求之中,提炼思政主线必须深刻分析教学大纲中明确或隐含的育人要求,使思政育人与知识技能学习相辅相成、有机结合。

“字体设计”课程是中职学生学习平面设计中字体设计、标志设计等方向的主干课程,是中职学校对接高职院校视觉传达设计专业的铺垫和基石。“字体设计”课程教学大纲规定的任务是通过理论教学和具体练习与创作,使学生理解字体设计的基本原理,掌握字体设计的基本方法和步骤,为今后的美术设计工作打下坚实的基础,为学生完成实际工作提供理论知识和基本方法。其核心教学内容是中国汉字,通过研究中国汉字的发展历史、汉字的结构和编排、汉字与图形之间的关系,培养学生良好的设计能力和创造性思维。深刻分析教学大纲可以发现,“字体设计”课程与思政育人具有天然的融合性。

(一)汉字的起源及发展有助于学生树立文化自信

汉字起源于约公元前14世纪殷商后期的甲骨文,历经金文、大篆、小篆、隶书、楷书、行书、草书等演变过程,逐渐向简洁概括、方便实用的方向发展,形成了当今辉煌灿烂的汉字文化体系,是世界上较少的没有间断过的文字形式。汉字文化不仅是五千年华夏文明的典型象征,对世界其他文化体系的发展变化也产生过重要的影响。汉字的发展演变,充分显示了中华民族悠久的历史和灿烂的文化,有助于帮助学生树立文化自信。

(二)汉字的结构和编排有助于学生确立人生价值观

汉字的结构和书写蕴含了中华民族追求内在修养和精神价值。幼年开始书写的那一刻,“横平竖直”“方方正正”的标准就为中国人所推崇,成了中华民族为人做事的信条。“字体设计”课程可以通过汉字故事将传统的文化内涵与主流的核心价值观相结合,古为今用,贴合思政育人的本质。从形、音、意等不同侧面用汉字说价值观,对塑造中职学生正确的人生观、价值观大有裨益。如汉字“仁”由“人”和“二”组成,寓意仁者爱人,只有用仁爱友善之心对待他人,彼此和睦相处,情同一家,才能称得上是“仁”。

(三)汉字图形化设计有助于学生形成创新思维

汉字图形化就是引导学生发散思维,获取独到的创意和想法,所以创新思维是“字体设计”课程与生俱来的隐性育人元素。在教学中结合当下新媒体时代的特点对汉字与图形进行创新设计,可以提升学生的创新创造意识,强化学生创新思维的培养。“字体设计”课程思政的主线可提炼为“树立文化自信,引领价值观形成,培养创新思维”。

二、思政方向应符合学生实际

分析学情要坚持全面综合的原则,从个体与群体、群体与整体等方面,结合专业特点和来源渠道等综合分析,才能全面准确地了解学情。中职学生的思想具有自身的特点,他们中很多人走进职校的目的是学技术、学手艺,为走向社会谋生做准备,他们更关心的是技术、技能方面的学习,不太关注其他方面,尤其是对政治教育课程他们认为既不能当饭吃,又不能用于谋生,甚至在思想意识上产生一定的逆反心理。作为“00后”的组成部分,中职学生身上具有鲜明的时代烙印。据腾讯QQ大数据与中国青年报联合发布的《00后画像报告》:他们生长在一个文化、价值多元的时代,具备开放、自我、独立、自信的特质,对传统美德和主流价值观高度认同,大多认为自己需要具备善良宽容、自信自强、诚实守信等多样、全面的品德;崇尚自我,认为成功主要靠个人自己的努力奋斗;他们重视亲情友情,容易受到崇拜人群的影响,愿意接受信任人群的帮助;对未来乐观面对,高度评价时下的中国,并愿意为强国之梦付出自己的奋斗;他们容易接受新事物,容易受到现代信息技术的影响;爱玩,崇拜明星,喜欢游戏和文艺,但也崇尚英雄;更容易“被影响”,而不愿接受说教。总的来说,他们正处于人生的“拔节孕穗期”,人生观、价值观、世界观的形成需要正确的引领。教师要想通过思政让学生变成自己期望的样子,就必须把自己变成学生的朋友,成为学生信任和崇拜的人,这样才能潜移默化地教育和影响学生。而课程思政的教学也不能采取直白说教式,必须是潜移默化的浸入式,只有找到教师能与学生共情的思政内容契合点,才能保证教师的思政内容真正走进学生的心中,发挥熏陶和引领作用。

按照习近平总书记“要把做人做事的基本道理、把社会主义核心价值观的要求、把实现民族伟大复兴的理想和责任融入各类课程教学之中,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”的重要指示要求,课程思政应该包含三个不同层面:微观上是做人做事的基本道理,中观上是社会主义核心价值观,宏观上是民族伟大复兴的理想和责任。“字体设计”课程是工艺美术专业(三二分段学制)的专业(技能)课程,在三年级上学期开设。这个阶段的学生不仅具备了基本的专业知识与技能,而且经过两年的中职学校学习生活,在言行举止、纪律规则、个人修养、专业素养、职业精神等方面已经有了较好的基础,但是思想认识还不够成熟稳定,与专业相关的职业认知、职业精神、专业素养等还需要进一步强化和提升。根据“字体设计”课程的不同教学项目内容可以提炼出若干课程思政主题,如习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、职业理想与职业道德、家国情怀与社会关爱、工匠精神与个人素养等,既能与专业知识技能有机融合,又符合中职学生的心理预期和思想实际。

三、教学内容应符合课程规定

教学内容是实施课程思政的载体,挖掘教学素材不能局限于教材,必须广泛挖掘教材内外与课程思政紧密融合的优秀案例及典型材料,使教学内容既贴近学生的已有知识与思想认识,符合思政育人的需要,又符合对标课程教学大纲的规定,保证完成既定的课程教学任务。挖掘教学素材既要重视中华优秀传统文化,古为今用,帮助学生认同民族文化和民族价值观;也要适当参考国外的优秀案例,洋为中用,帮助学生开阔视野;更要注重日新月异的技术进步成果和未来发展趋势,帮助学生把握时代发展、明确努力方向。

(一)甲骨文与提升文化自信力

甲骨文是中国的一种古老文字,是我们祖先用图形的方式创造的早期视觉传达符号,是我们能见到的最早的成熟汉字。在并称“世界四大古文字体系”的中国甲骨文、古埃及纸草文字、巴比伦泥版文字、美洲印第安人玛雅文字中,唯有以殷墟甲骨文为代表的中国古汉字体系历经数千年的演变一脉相承、绵延发展,成为今天世界上五分之一人口仍在使用的文字。2017年,甲骨文成功入选《世界记忆名录》,进一步强化了中华传统文化在国际上的传播和影响。通过甲骨文部分的教学,帮助学生加深对中华民族悠久历史与灿烂文化的了解,提升文化自信力。

(二)印刷术与增强民族自豪感

印刷术是中国古代四大发明之一,始于唐朝的雕版印刷术,北宋毕昇完善并发明了泥活字印刷,比德国人约翰内斯·古腾堡发明的铅活字印刷术早了约400年。元代王祯成功创制木活字,又发明了转轮排字。明代中期,铜活字在江苏南京、无锡、苏州等地得到较多的应用。活字印刷术的发明是印刷史上一次伟大的技术革命,是中华民族对世界文化和经济发展的巨大贡献。印刷术的发明,实现了大规模、批量化的宣传需要,也推动了汉字的创新演化。工匠们通过自己的辛勤努力潜移默化地将汉字进行革新,产生出便于规范化制版及印刷的宋体字,并且经过长时间的检验一直沿用至今。通过学习印刷术发明与宋体字之间的关系,可以帮助学生了解当时国力强盛的中国如何在技术发明方面引领世界,有利于增强学生的民族自豪感。

(三)规范宋体字的书写与人生观培育

规范宋体字的字形与笔画特征讲究字形方方正正,无论笔画繁简程度如何,每个字的笔画走势尽量向四周延展,撑满方正的框格,这种书写风格正是中国人“方方正正”“顶天立地”做人信条的真实体现。宋体字中“衬线”的出现,则保留了汉字书法起笔顿笔的书写形式,寓意做人要有始有终、取舍得当。学生通过了解汉字的美学特征——“字体匀称,大小统一;结构严谨,比例得当;上紧下松,上小下大;有争有让,适当穿插”,可以感受汉字笔画之间的退让关系,引导学生懂得做人做事要谦恭礼让。

(四)汉字“合文”现象与创新思维培养

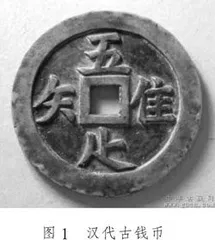

字体图形化的要求是形象和意象相结合。无论是抽象的汉字还是本身具有象形性的汉字,要做到利用图形替代表达出确切的意念,其形象和意象的选择是至关重要的,这需要运用创造性的思维来发掘汉字内在的关联性与象征性,产生丰富的联想,成为一种巧妙的替换。非常典型的实例就是汉代古钱币中的“唯吾知足”(见图1),巧妙利用四字中共用“口”字进行排列组合,表达出各种不同的意义,再与钱币内方孔相结合,寓意人心要空,要懂得知足常乐。这属于汉字“合文”现象,“合文”是文字学术语,指两个及以上的汉字组合成一个汉字书写单位的书写形式。中国民间常常用“合文”方式造字,表达对家族兴旺、美好生活的渴求,体现中国传统文化中期盼吉祥和谐的美好夙愿。