新会“一核四柱八维”教研理念创新实践

作者: 何勇涛

继成为广东省义务教育首批课改实验区、广东省基础教育课程改革实验区之后,新会再创科研佳绩,于2021年4月,成为广东省基础教育新强师工程首批县(市、区)教研基地。

在省、市教研院的指导下,新会教研基地以立德树人和五育并举为指导思想,围绕“质量提升”建设目标,创新“一核四柱八维”教研机制,构建省、市、区、镇(街)、校五级教研共同体,以“一核四柱八维”为项目建设路径,多元主体协同联动,在深化教研机制创新、推动教研体系建设、推进课程教学改革和育人方式变革、整体提升基础教育质量等方面发挥示范带动作用,成效显著。

一、深化教研机制创新

(一)实践“一核四柱八维”教研工作机制

新会区教研基地坚持立德树人主线,聚焦“质量提升”核心目标,以“一核四柱八维”(即质量为核心,教、科、研、训四大基柱,“智慧课堂、补薄强基、五育并举、特色办学、固源提质、监测增效、头雁引领、强师兴教”八大提质工程等八个提质行动维度)的项目建设路径,创新基础教育提质模式,促进基础教育持续、健康、优质发展,系统推进新会教研基地建设。

在实践中,新会区教研基地以“一核四柱八维”理念建立工作台账,旨在推动全区教育教学质量跃上新台阶,促进区域在义务教育发展评价和高中教育质量管理评价中争先进位,不断提高人民群众对教育的获得感和幸福感。

(二)探索“互联网+BCDAU五极教研样态”

新会区教研基地为了应对素养导向的全过程育人挑战,重构基于多维环境的教研场景,优化基于项目化教研的教研内容,学习基于互联网思维变革的“互联网+创新教研”新范式,打造区域教研实践新样态,创建具有体系化(B)、协同化(C)、深度化(D)、精准化(A)和泛在化(U)特色的“BCDAU五极教研新样态”。

在“互联网+BCDAU五极教研样态”框架下,新会区教研基地围绕教研提质目标,开展五位一体的教研活动:基于广泛汇聚、跨域对话、群智协同、倍值增生的大教研;基于高校引领、跨域合作、生态融合、教师对话的协同教研;基于真实问题、理论学习、实践生成、反复迭代的深度教研;基于精准设计、分级分类、动态调整、多元评价的精准教研;基于人人能教研、时时可教研、处处可教研的泛在教研。

(三)突出“GEBUS”智能共生精准教研

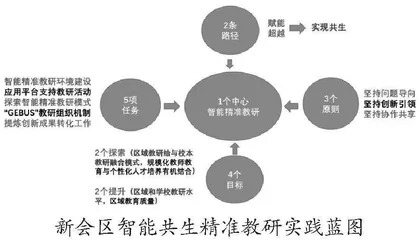

新会区教研基地深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》和《教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》要求,探索“一个中心、两条路径、三个原则、四个目标、五项任务”的智能共生教研实践:

在“GEBUS”智能共生精准教研中,“一个中心”指智能精准教研;“两条路径”指通过赋能和超越,实现共生;“三个原则”指坚持问题导向、坚持创新引领、坚持协作共享;“四个目标”指探索智能研修平台与区域教研、校本教研融合的模式和方法,探索规模化教师教育与个性化人才培养的有机结合,提升区域和学校教研水平,提升教师信息技术应用能力;“五项任务”指智能精准教研环境建设、应用平台支持教研活动、探索智能精准教研模式、“GEBUS”教研组织机制、提炼创新成果转化工作。

(四)建设“四域五维”高效深度课堂

课堂是学生学习的主阵地。高效课堂是通过教师的引领和全体学生主动而积极的思维过程,在短时间内高效率、高质量地完成教学任务,促进学生获得高效发展。深度学习是深度理解的学习,需要全面的情感投入和认知投入,经历认知过程,主动地建构知识,理解知识的意义,发展高阶思维,实现迁移运用,提升解决复杂问题的能力和创造能力的发展。

围绕“高效深度课堂”教学目标建设,新会区教师发展提出建设“四域五维”维系要素:

“四域五维”指教研员在平时专业引领、课前教学设计、课中教学环节和课后教学评价四个专业领域发挥教研支持作用,为实现高效深度课堂各有五个方面的维系要素。

二、推动教研体系建设

(一)萃取人文理念精华的指导思想

指导思想具有战略性、纲领性、引领性,是工作目标、工作方向、工作思路、工作重点以及工作着力点、突破口等的高度概括和集中表达。新会区教师发展中心围绕课程实施、课堂教学、教材研究、考试评价、教师专业发展等问题积极工作,在提升教师执教能力、推动区域基础教育教学改革、促进基础教育优质均衡发展等方面发挥了积极作用。

新会区教师发展中心建立之初,学先进教师发展中心经验,立理想教研愿景,走实践创新之路,主张学识与人品并举,个性与规范共存,力创新会教研特色,并萃取人文理念精华的指导思想,提出“多元并蓄,自强行健,活动促进,文化搭桥,启迪智慧,超越自我”的理念,以“建设精神家园,优化教研方式,服务教育发展”为宗旨,探索教研、科研、培训、信息智能“四位一体”的新型教师研训工作模式,开展教研活动、教师培训、教学科研、信息化教育等工作,努力促进基础教育高质量发展。

(二)建设教师发展中心三大阵地

一是新会区教师发展中心主阵地。中心现有在编在职学科教研员42人,其中正高级2人,副高级以上职称人数32人,研训教师副高级以上职称比例达到76.2%。兼职教师67人(其中11人为省内高校大学教授,19人为省内教育研究院或教师发展中心的学科专家),兼职教师与研训教师比例达1.52∶1。中心在配足所有学科专职教研员的基础上,还聘请了156位兼职教研员,组成一支高素质、专业化、创新型、专兼结合的教研队伍。新会区教师发展中心服务于学校教育教学、教师专业成长、学生全面发展和教育管理决策,引领课程教学改革,提高教育教学质量;于2023年5月通过省、市验收,是省第二批通过认定的区级教师发展中心。

二是新会区少年科学院阵地。新会区少年科学院由新会区教师发展中心主办,新会区教育局统筹管理,名誉院长为清华大学原副校长张凤昌,顾问委员有中国人民解放军航天员大队首任大队长申行运、梁红、田如森、杨利伟等航天科学家。现有新会第一中学等25个学校基地、梁启超纪念馆等10个校外基地和160多名少年科学研究员。

三是新会区教育学会阵地。新会区教育学会由新会区教育局主管,会长和法人代表由区教师发展中心主任担任。现有会长1人、监事1人、常务副会长1人、副会长9人、秘书长1人、副秘书长5人、常务理事27人、理事43人,学术委员会主任委员1人、学术委员会副主任委员3人、学术委员会委员9人,常务理事单位34个、理事单位31个。

新会区教育学会立足主责主业,遵循学术规范,担当学术责任,提高学术品位,充分发挥思想引领、理论指导、智库咨政、实践推动的作用,成为新会区的教师之家。

(三)构建“1+8+N”圈层式教研共同体

新会区教研基地以教师发展中心为圈核,8所基地学校、19个教育集团为圈层,构建基地学校共同体、区镇教研共同体、教育集团共同体等圈层式的教研共同体,充分发挥教师发展中心、基地学校、区镇教研共同体、教育集团共同体等辐射作用。

新会“1+8+N”圈层式教研共同体把教研引领和支持覆盖到全区109所中小学和28所幼儿园,努力实现资源共享,优势互补,共同带动教育教学质量提升,从而达到推动教育优质均衡发展的目的。

(四)明确思维和融进阶的教研理念

新会区教师发展中心明确思维融合进阶的教研理念,抓“人、事、理”三大教研工作的关键要素,用“弹性思维、开放思维、理性思维”三大思维工具,寻找教研工作的共同愿景,以教研主体的专业发展为本,用开放的理念谋划教研活动,在对话协商中改进教研方式,在理性工作中达成教研实证,实现不同要素和教研范式的优化整合。

三、推进课程教学改革

(一)建构学生发展核心素养的逻辑框架

学生发展核心素养的逻辑框架,把培养“全面发展的人”为核心,分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六大素养,具体细化为国家认同等十八个基本要点。各素养之间相互联系、互相补充、相互促进,在不同情境中整体发挥作用。

新会区教研基地通过课程改革、教育实践和教育评价等途径落实核心素养,把学生核心素养作为引领并拉动课程教材改革、教学方式变革、教师专业发展、教学质量评价等的关键教育活动。

(二)在教育教学实践中落实好新课程标准

课程方案和课程标准是教育部在新的历史起点上落实立德树人根本任务的重要举措,是回答“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”根本性问题的具体体现,对促进教育高质量发展、建设教育强国具有重要意义。新会区教研基地在教育教学实践中落实好课程方案和课程标准:

一是强化课程教学的育人功能。将课程方案提出的培养目标细化落实到各学科课程和教学中,以社会主义核心价值观为统领,强调学科德育,让课程教学服务于培养有理想、有本领、有担当,德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人这一目标,真正做到方向明、宗旨清。

二是聚焦关键能力和必备品格培养。把握《课程标准》在课程实施、教材编写、教学内容、考试评价等方面的过程指导内容,明确各门课程要培养的核心素养,把以传授知识、追求分数为导向的教育观念,转变为基于核心素养培养的观念,形成清晰有序和可评的课程目标,聚焦和突出学生关键能力和必备品格的培养。

三是在教学中建构实践性思维。通过实践的方式,将知识学习融入现实的某一场景或项目,引导学生运用所学知识去发现问题、分析问题、解决问题。实践的价值就在于将教学过程变成师生共同探究解决问题并建构生成新知的过程。同时根据学科特点,指导学生通过实践提升素养。

四是推进“教—学—评”一体化。教学设计理顺新课标中的“内容要求”“学业要求”“教学提示”三者之间的关系。教师围绕教学策略、素养发展要求,指明必要的学习活动经历、学习的基本过程和方式,将学科思想方法和学生应形成的核心素养融入学习活动。改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价。

(三)结合区域实际构建基地校本教研体系

以促进教师专业化成长为目标的校本教研体系的建立和完善,已经成为基础教育科研的主要形式及核心内容。新会区教研基地从组织机构、教育科研、教研实施等方面建构合理可行的校本教研制度,以促进教师专业化发展。

一是充分发挥省、市级校本教研示范校新会第一中学、圭峰小学、创新初中、红卫小学、实验幼儿园以及19个教育集团和2个“公民共建教育共同体”的示范引领作用,完善组织机构及相应的管理制度、教学研究制度、课题规划及相应的管理制度以及学校内部教研的交流制度、服务制度、评价制度等,创造崇尚研究、共同探讨、平等合作、共享经验的校本教研机制。

二是提升校本教研的内涵、基础教育优质发展的内生力和驱动力。这是新时代教研工作转型发展的着力点。新会教研基地将教育科研重心转向全体教师的发展、全体学生的成长和教育教学中普遍存在的共性问题,引导教师加强对新课标、新课程、新高考的深入研究,在校本教研中强化案例研究、教学反思,切实改进教学方法,提高课堂效益。

三是聚焦课堂教学研究效能。课堂教学是教学的基本形式,是学生获取信息、提高技能和形成思想观念的主渠道。新会教研基地把科研促教、深化课堂教学研究作为提高课堂教学有效性的重要途径,不断优化教学方式,突出以学科核心素养为目标,注重学科教学与现代技术融合,强调内容组织结构化和内容呈现情境化,实施“先思后导,先练后讲,当堂检测,课堂过关”教学流程,注重启发式、互动式、探究式教学方式,努力实现课堂教学的高效益。

(四)以课程建设为途径促进师生个性发展

一是严格三级课程管理。严格按国家规定,开足开全国家课程、地方课程和校本课程,配齐配足学科专任教师,提高各学科,特别是音体美英等学科教师的专业对口率,以教师专业成长带动学生各学科核心素养的不断提高。探索优质课程资源共享机制,加强数字化建设,通过远程教育、在线课程等方式,使农村学生也能享受到城市优质的教育资源。