多技术融合下革命传统教育的课堂教学实践研究

作者: 余明珠

摘 要:语文教学一直注重革命传统教育,希望通过革命领袖人物、英雄人物的事迹传承红色文化经典,让学生热爱中华文化,继承和弘扬革命文化。在部编版教材中,有不少文质兼美的红色经典篇目,所以语文教师应该紧扣语文学科特征,正面审视红色经典“褪色”困境,在语文教学过程中,顺应学生的认知发展规律,创设丰富多样的学习情境,激发学生的好奇心、求知欲,帮助学生在提升语文素养的同时,汲取革命传统作品中的精神力量,传承红色基因,用红色经典润泽生命底色。文章以统编版《〈屈原〉节选》教学实践为例,探讨如何在教学中结合本校校史,进行多技术融合下的革命传统教育教学。

关键词:多技术融合;革命传统教育;语文教学

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在课程总目标中提到在语文学习过程中,培养学生爱国主义、集体主义、社会主义思想道德,逐步形成正确的世界观、人生观、价值观,要弘扬社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化,建立文化自信。在初中语文教学中,核心素养的地位非常突出,学生文化自信的建立是必需的。因此,文章以《〈屈原〉节选》教学为例,从独白入手,结合人物和本校的红色底蕴,创设情境,利用青鹿课堂,激发学生学习兴趣,建立文化自信。

一、教学内容分析

(一)课程标准和教材分析

新课标中提到,通过语文教学,继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化,让学生具有比较开阔的文化视野和一定的文化底蕴;注重理解中华优秀传统文化蕴含的核心思想理念、中华人文精神和传统美德,体认英雄模范忠于祖国和人民的优秀品质,培育爱国主义情怀。

《屈原》写于1942年,此时正是抗日战争相持阶段。作者郭沫若说:“全中国进步人民都感受着愤怒,因而我把时代的愤怒复活到屈原的时代里去了。换句话说,我是借了屈原的时代来象征我们当时的时代。”把屈原的“爱国”与中华民族的危亡联系在一起,并给予高度评价的,恐怕得首推郭沫若和游国恩先生。郭沫若对屈原的爱国精神的认识,经历了一个重新“发现”的过程。

课文节选第五幕第二场的前两部分,它是第五幕的高潮部分。屈原呼唤风、呼唤雷、呼唤闪电、呼唤伟大的自然力,屈原直抒胸臆,展现了他与黑暗势力决斗到底的浩然正气。屈原的独白气势雄伟,抒情浓厚,有极强的感染力。所以,教学中结合人物独白和本校红色底蕴,利用青鹿课堂,培养学生爱国主义情怀。

(二)教学重难点分析

基于对教材和学生的学习经验的分析,这节课的教学重点是屈原独白的理解,分析人物形象;教学难点是通过独白把握主题,从而培养学生的爱国主义情怀。

二、课例设计和实施情况

(一)教学目标

结合新课标要求,培养学生诵读的能力,在学习独白时,能通过独白把握人物分析;学习本文中通过独白意象把握人物的写作方法。通过课文学习感受屈原热爱祖国和敢于同邪恶势力做斗争、绝不妥协的精神,学习其忠贞不屈的高尚品格。根据自己的理解,结合对学校历史的了解,领会先烈们为国家舍生取义的精神。

(二)教学设计和实施情况

教学中采用青鹿课堂、读写结合的教学方法,运用读独白、把握意象走进人物,和书心语致敬人物,提升学生的文化自信。

1. 回顾旧知,导入第二课时

通过第一课时的学习,学生了解到在抗日战争的相持阶段,国民党政府消极抗日,积极反共,悍然发动“皖南事变”。郭沫若面对这样的政治现实,义愤填膺,创作了历史剧《屈原》,展示了光明与黑暗、正义与邪恶、爱国与卖国的尖锐、激烈的斗争。作者“借了屈原的时代来象征我们当前的时代”,从而借古讽今、古为今用。通过剧作第一部分的学习把握了靳尚和郑詹伊的卑鄙、狡诈。从而进入第二课时。

2. 初读独白,把握意象

梳理独白中的景象,把握意象,通过意象感悟象征义。

屈原的独白是这一节课的主体内容,学生自行找出屈原的独白中提到的景象,仔细分析这些景象的含义,明确手法。

学生明确学习任务,通过独白部分,很容易就找到了独白中提到的景象:风、雷、电、湖、海、江、土偶木梗群像、长剑、小岛。此时,教师引导,结合写作背景和人物背景,明确:风、雷、电代表人世间追求正义、光明的变革力量;土偶木梗群像代表无德无能、欺民惑众的官僚统治集团;湖、海、江象征人民群众;有形的长剑指屈原被囚禁前的佩剑;无形的长剑指坚定的信念;小岛是对社会现实极端憎恶而企求寄托灵魂的一方净土。

感悟意象象征义,导入“象征手法”,引导学生了解并把握“象征手法”。

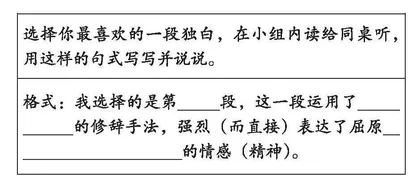

3. 再读独白,走进人物

教师先用多媒体呈现要求,展示范例,并利用青鹿课堂,学生结合范例,使用青鹿纸笔,完成教学任务。

屈原的独白运用了很多的修辞,增强语句的气势和情感色彩。如“风!你咆哮吧!咆哮吧!”“啊,电!你这宇宙中最犀利的剑呀!”等,运用拟人等热切的呼告和歌颂风雷电;而“你,你东君,你是什么个东君?”等语句兼用反复、排比、反问等,无比愤怒地斥责恶神,直接有力地抒发爱憎的感情,增强了语句的气势,回环往复,荡气回肠。

教师再次引导学生在朗读中,一定要读出屈原的情感。完成任务后,通过多媒体展示视频,看演员是如何把屈原对光明的向往演绎得淋漓尽致。通过视频分享、词句赏析,分析人物形象,从而明确屈原形象:光明磊落、爱国爱民、忠贞不屈、有着英勇无畏的斗争精神。

4. 虔心书语,致敬人物

通过介绍梅州市学艺中学的视频,学生了解学校历史,增强主人翁意识,爱党爱祖国爱学校,树立正确的世界观、人生观、价值观。正是有着这么一批为学校、为国家而奋斗的革命先烈,我们才能拥有现在如此宽敞舒适的学校,才能拥有现在如此幸福的生活。梅州市学艺中学即将迎来100周年华诞,而我们将会是学艺中学最年轻的校友,在这样特殊的日子里,引导学生以“我要向 致敬”为开头写一段话,写下对学艺先烈们的敬仰,写下对郭沫若先生的崇敬,写下对屈原的热爱。

在书写中,利用青鹿纸笔,通过平台展示,从而致敬人物,让学生树立正确的世界观、人生观、价值观,树立文化自信。

三、教学反思

为了提高课堂教学的趣味性和吸引学生的学习兴趣,教学过程中利用多媒体、青鹿课堂和情境设置等教学手段,通过屈原独白的意象把握和对学校的了解,学生兴致盎然地走进课文、融入课堂。青鹿纸笔的使用,可以直观地了解学生写作情况,让教师当堂完成写作指导。本节课的教学,提高了学生的爱国主义情怀,让学生树立正确的世界观、人生观、价值观,树立文化自信。

但是,此次教学中,对于校史和历史人物、社会背景的了解不够透彻深入,所以在教学中需要反思如何在整个教学过程中贯穿红色经典教学。

总之,通过独白理解人物,通过校史、历史人物的了解,增强学生的爱国主义情怀,符合新课标中提到的“在语文学习过程中,培养学生爱国主义、集体主义、社会主义思想道德,逐步形成正确的世界观、人生观、价值观,要弘扬社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化,建立文化自信”要求。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]熊依洪.中国历代文学大观[M].北京:北京燕山出版社,2007.

[3]潘啸龙.改塑与发现——屈原评价的历史审视[J].文学评论,1990(04).

[*本文系广东省2023年度中小学教师教育科研能力提升计划项目立项课题《多技术融合下革命传统教育的课堂教学实践研究——以统编版初中语文红色经典作品为例》(课题编号:2023ZQJK067)成果之一]