核心素养理念下的高中物理模型教学方法的理论与实践研究

作者: 刘向

摘 要:文章旨在深入探讨高中物理核心素养的理论架构,细致剖析物理模型教学的基础理论,并通过实证研究探索高中物理模型教学的有效策略。文章首先阐释了核心素养理念的内涵,随后明确了物理模型教学的定义,最后深入分析物理模型教学案例,进一步探讨了模型应用的教学策略。

关键词:高中物理;核心素养;物理模型教学;理论与实践融合

一、高中物理核心素养概述

学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。物理学科核心素养主要涵盖“物理观念”“科学思维”“科学探究”以及“科学态度与责任”这四个维度。这四个维度虽各有侧重,但彼此间存在内在联系。教师在教学过程中应深入挖掘教材内容,充分利用教学资源,以实现物理学核心素养的有效落实。

二、物理模型教学法的理论研究

(一)物理模型教学法的理论基础

物理模型教学法基于构建主义学习理论,旨在探究物理模型在教学中的应用。构建主义理论主张以学生为中心,强调学生在知识获取过程中的主动探索、发现以及对知识意义的主动建构。该理论区分了以学生为中心的“学”和以教师为中心的“教”。在模型构建过程中,学生积极参与知识的构建,这一过程充分体现了学生的主动学习能力。因此,物理模型教学法特别强调学生的“学”。

认知学习理论致力于通过探究人类的认知过程,揭示学习活动的内在规律。该理论框架下,学生在获取新信息后,通过加工、知识转化、建模及输出等环节,实现知识的内化与应用。在此过程中,教师扮演着至关重要的引导角色,旨在激发学生的主动思考,促进其科学思维能力的发展,并优化其认知结构。基于此理论,物理模型教学法体现为一种在教师引导和启发下的探索性学习过程。

(二)物理模型教学法的内涵

物理模型的构建旨在针对特定的物理问题,通过抽象化和简化研究对象的特定属性,以深入探究事物的本质及其内在规律。该方法是物理学家研究自然界现象的基础手段。在高中物理教育实践中,采用物理模型教学法,引导学生构建精确且适宜的物理模型,不仅能够增进学生对物理知识的理解,而且有助于提升其思维能力,满足素质教育对学生综合能力培养的需求。

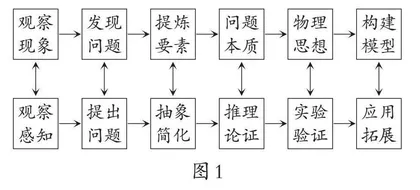

物理模型建构过程如图1所示:

如图1所示,物理模型教学法的核心在于将物理问题抽象化为模型,通过构建物理模型的过程来实现对学生物理核心素养的培养。该模型构建过程与学生掌握科学知识的认知逻辑相契合。

(三)物理模型教学法与物理核心素养的关系

在物理模型构建的过程中,贯彻新课程理念,将物理学科的核心素养——包括“物理观念”“科学思维”“科学探究”以及“科学态度与责任”——贯穿始终。基于新课程改革的理念,遵循新课程标准的要求,物理模型教学法作为一种创新的教育实践方法,为物理教学提供了新的探索路径,并为物理学科教学研究注入了新的活力,有效地促进了学生核心素养的培养。

物理模型的建构过程与物理学科核心素养的关系如图2所示。

由图中可以看出物理学科核心素养伴随着物理建模的全过程,物理模型教学是落实核心素养的有效途径。

三、高中物理模型教学法的教学实践

在人教版高中物理选择性必修第三册的“恒定电流”章节中,电学实验教学占据核心地位,是教学重点、教学难点内容,并且是高考的常规考查点。以滑动变阻器的教学为例,初中阶段仅对其进行了基础性的阐述,学生对于滑动变阻器的工作原理缺乏深入理解。进入高中阶段,学生在应用滑动变阻器时需掌握限流式接法与分压式接法的区别。本研究尝试通过以下五个递进式问题,引导学生构建物理模型,并运用该模型解决实际问题。

问题一:如图3所示,对滑动变阻器进行拆解,以探究其电阻变化机制。研究发现,滑动变阻器由一段较长的电阻丝构成,其工作原理基于电压与电阻丝长度的正比关系,这一现象是欧姆定律及电阻定律在部分电路中的具体体现。滑动变阻器的电阻丝虽然长度较大并缠绕成特定结构,但其基本原理与直线型变阻器相同,如图4所示。

问题二:滑动变阻器是如何实现限流功能的?依据部分电阻定律,通过调整电阻丝在电路中的接入长度,可以改变其接入电路的电阻值。进而,依据部分电路的欧姆定律,可以调节电路中的电流大小。具体操作方法可参照图5所示的接线方式。

问题三:如何理解滑动变阻器的分压式接法呢?

如图6所示的原理图中,当AB两端接入电源并有电流通过时,CP两端的电压如何计算?显然,AB两端的电压与CP两端的电压均与这两段电路导线的长度呈正比关系。该现象的理论基础在于串联电路的分压规律,即分压电路的工作原理。

问题四:在实际应用中,变压器的分压式接线方法应如何实施?

首先,需明确四个接线柱的功能,通过分析其原理图,结合实际电路图进行阐述。具体而言,将电源连接于A与B两个接线柱之间,而将负载接入A与P或B与P之间的接线柱,即可形成分压电路。具体的接线方式可参照图7所示。

问题五:以分压式接法为例,探讨控制电路的分压式接法在测量小电阻与大电阻方面的适用性。

通过以下方法进行阐释:结合串并联电路的特点,按照一定的规律,利用Excel表格进行数据精确计算(在教学实践中依据探究原理也可以估算数据),本文将采用精确数据来阐明问题。

在本研究中,采用两种不同阻值的滑动变阻器,其标称总阻值分别为R0=1000Ω和R0=10Ω,以及一个恒定电压电源U=10V。同时,采用两种不同阻值的负载电阻,分别为Rx=1000Ω和Rx=10Ω。本研究旨在探讨在使用分压式接法测量负载电阻时,哪种接法在技术上更为适宜。

探究一,分压式接法测量负载电阻Rx=10Ω,滑动变阻器总阻值R0=1000Ω为例,电路图如图8所示,测量电路采用电流表外接法,控制电路为分压式接法。

计算原理图如图8,滑动变阻器的总电阻分为R1和R2两部分阻值。满足关系式:R0=R1+R2,被测量的负载电阻Rx与滑动变阻器的R1部分并联,并联阻值R并=[R1RxR1+Rx],电路中的总阻值为R总,由电路图可知R总=R2+R并,测量电路部分的电压为Ux,Ux=[R并R总]U。

如表1所示,在上述公式中输入相应的电阻数值,计算出精确数据填入表格。当移动滑片P,改变滑动变阻器的阻值时,注意到被测量电路的电压数值很小,电压变化非常不明显。

结论:分压式接法不适合用阻值大的滑动变阻器测量阻值小的被测电阻。

探究二,滑动变阻器分压式接法测量负载电阻Rx=1000Ω,滑动变阻器总阻值R0=10Ω为例,电路如图9,计算原理同上。按照上述公式输入电阻数值,计算出精确数据填入表格,结果如表2所示。

表中数据揭示,在滑动变阻器阻值R随滑片P的移动而改变的过程中,观察到被测电路的电压Ux与电源电压U之比值趋近于电阻R1与R0的比值,且电压变化趋于线性变化,呈现显著性。

结论:分压式接法适合用阻值小的滑动变阻器测量阻值大的被测电阻。

滑动变阻器的使用是高中物理实验教学的重点和难点之一,滑动变阻器的建模分析过程综合了恒定电流理论、电阻定律、部分电路欧姆定律以及对串联电路和并联电路这两种基础电路模型的理解与应用。用串联电路中的分压原理针对分压式接法的适用条件进行深入探究,突破了教学难点,取得了很好的教学效果。

四、结语

现行的课程标准强调对物理学科核心素养的培养。依据新课程理念的指导,探索实现课程标准的具体路径、策略以及有效的教学媒介,成为教育工作者必须深思熟虑并付诸实践的课题。物理模型的构建,为学生提供了连接物理知识的桥梁。物理模型作为物理知识与思维方法的媒介,在知识传递过程中被赋予了更深层次的意义,有助于建立科学的思维模式,并在理解与应用物理模型解决现实问题方面发挥作用。因此,“物理模型教学法”在物理教学中具有一定的指导价值,并被视为培养学生核心素养的有效手段。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]周后升.高中学生物理学科核心素养发展研究及教学实践[M].广州:广东高等教育出版社,2019.