基于厨余垃圾处理实践活动开展生态环保教育的探究

作者: 黄彩银

摘 要:广州市白云区人和镇第一小学以“生态育德”为理念,以“生态”农场为实践基地,以综合实践课堂、生态环保小社团活动和中队活动为主渠道,将课程化和活动化相结合,将生态环保教育与德育和科技教育高度融合,促进学生全面发展。同时,通过综合实践活动课程与生态环保教育相结合,开展以“生态环保与我”为主题的综合实践活动。文章以“餐桌上的浪费”主题活动为例,探讨基于厨余垃圾处理实践活动开展生态环保教育的探索。

关键词:综合实践活动;厨余垃圾;生态环保教育

生态环境保护对于人类来说具有极其重大的意义,开展生态环境保护主题宣传活动十分必要。保护环境是每个人应有的责任,与每个人息息相关,需要每一个人积极参与,我们应该树立保护环境的意识。我校开展生态环境保护主题活动,促使学生从日常学习生活中的具体事情入手,身体力行地参加环保活动,培养学生良好的环保意识,形成良好的卫生习惯。

一、关注生活,引起研究兴趣

习近平总书记就新华社一篇内参报道作出重要批示,要求严格落实各项节约措施,坚决杜绝浪费现象,使厉行节约、反对浪费在全社会蔚然成风。但是人们对珍惜粮食、厨余垃圾如何分类、如何减量、如何再利用的参与意识有待加强。因此,如何才能提高人们珍惜粮食、厨余垃圾分类的意识,自觉进行厨余垃圾分类呢?厉行节约,反对浪费,不仅关系到对社会资源的珍视,更意味着对他人劳动的尊重,我们更不能浪费口粮,糟蹋社会资源,由此产生的垃圾更是严重影响人们的健康,影响国家的发展。

二、问题指引,引出活动主题

周一至周五,学校师生540人左右在学校就餐,有时饭菜不合胃口,有些同学只吃几口就倒掉,每天中午厨余垃圾都剩余好几大桶(约20千克),有吃剩的食物、菜皮、果皮等。按每月24天算,师生在餐桌上浪费的粮食高达480千克,被倒掉的食物相当于1300人一个月的口粮。这样的厨余垃圾堆积起来对环境的影响较大。这种“餐桌上的浪费”引起人们的关注。教师让学生针对这个情况展开对粮食浪费的调查,由“环境问题”变成“活动课题”,充分发挥学生作为研究者的主体作用。

三、自主认知,明确活动目标

综合实践活动以培养学生的自主学习探究能力为主,为了更好地达成这一目标,让学生在活动的过程中拟定自己的活动目标。具体如下:

(一)认知目标

1. 通过采访,了解粮食浪费的情况;

2. 通过调查,了解人们对粮食浪费的看法;

3. 通过实地考察,研究解决粮食浪费问题的方法。

(二)情感目标

1. 通过关注自己身边厨余垃圾的来源、分类、处理,加深学生认识厨余垃圾处理的重要性,唤醒和增强学生的环保意识和社会责任感,把正确处理厨余垃圾的意识向家长、社会宣传,共同保护环境。

2. 通过小组分工合作,小组成员学会互相尊重,互相帮助,共同完成任务。同时在活动中与社会亲密接触,从而懂得尊重他人,知道如何与他人交流,学习表达的技巧;养成遇到困难自觉想办法克服、解决的习惯,提高抗挫能力,以形成健康的心理品质与积极的态度。

(三)能力目标

1. 学会对问题进行分类整理,在问题中找出有价值的问题进一步深入探究;

2. 学会撰写活动方案、调查报告、访谈记录等;

3. 学会采访调查,记录整理资料,在活动中培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力;

4. 培养学生的合作意识、环保意识、团队凝聚力。

四、明确流程,培养自主学习能力

在活动之前,让学生明确整个活动过程,可以更好地培养学生的自主学习能力,提高学生参与活动的积极性。本次活动以“餐桌上的浪费”为主题,具体从以下几个阶段进行:(1)确定主题和制定方案;(2)了解身边浪费粮食的情况;(3)了解浪费粮食的危害;(4)讨论收集资料采访;(5)制作调查问卷进行问卷调查;(6)整理资料数据;(7)总结评价;(8)进行宣传教育。

(一)第一阶段:确定主题和制定方案

讨论并确定活动主题和研究内容,初步讨论制定活动方案,分小组确定人员。

1. 确定活动主题

(1)环保社团社员们讨论交流各自看到的“餐桌上的浪费”现状。

(2)环保社团社员们围绕“餐桌上的浪费”想到的小主题:①身边浪费粮食的现状;②浪费粮食的危害;③查找厨余垃圾正确处理方法资料;④厨余垃圾再利用。

2. 制定活动方案

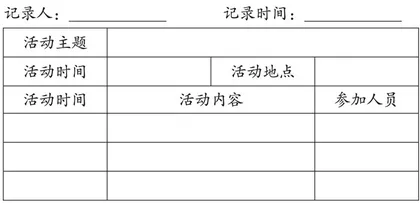

人和一小生态环保小社团实践活动计划表

(二)第二阶段:活动实施阶段

1. 对各班级某三次午餐浪费粮食情况的调查。每个班环保小社团的成员对自己班午餐浪费粮食情况进行观察记录,从数据分析每班每天至少有一半的同学没有“光盘”,浪费比较严重。从中可以发现,每个学生都有自己的用餐习惯。每位被调查对象的结果不同,与他们的饮食爱好有关。

2. 针对问题,六(2)班环保小社团成员又采访他们身边的亲人。以下是他们跟某位阿姨的访谈记录:

社团成员:阿姨,请问您到饭店吃饭,点菜的数量是怎样控制的?

阿姨:按人数点,五个人就点五个菜,有时加一个点心。

社团成员:如果到饭店吃饭以五次计算,有多少次能光盘?

阿姨:(笑一笑)嗯,三次吧!

社团成员:没有吃完的原因是?

阿姨:有时候点的菜不是很合胃口,或者分量太多了。

社团成员:没有吃完饭菜您是怎样处理的?

阿姨:剩的多就打包。

社团成员:你们家厨余垃圾有进行分类吗?

阿姨:没有。

社团成员:谢谢!

分析:通过访问,环保小社团成员发现大多数人按人数点餐,最大的特点是如果饭菜不合胃口,就会吃剩,吃剩的食物大多数会打包。

(三)第三阶段:整理汇报阶段

根据第二阶段的交流反馈,小组成员共同商讨怎样把整理好的资料以独特的方式展示;全班展示交流,每个小组将在活动中对粮食浪费了解到的情况用小组最喜欢的方式进行展示,可以采用画一画、写一写和边说边展示的方式;分组反思在活动中的言行、收获及经验教训。

(四)第四阶段:活动评价、总结阶段

评价内容:如参与综合实践活动的态度、完成任务的结果等。评价方法:开展小组自评、小组互评、教师评、师生共评。并根据评价,让学生实施并完善小组的计划。

五、活动成果展示

成果一:访谈、调查情况逐项分析;

成果二:撰写倡议书;

成果三:制作厨余垃圾分类和正确处理的宣传画;

成果四:制作环保酵素和厨余垃圾堆肥箱。

1. 果皮厨余垃圾再利用

(1)把西瓜果皮做成菜;(2)用香蕉皮擦皮鞋、用橙皮丝做蛋糕、用苹果皮擦水龙头等,学生还制作手抄报、用精彩的照片、稚嫩的文字记录自己的收获;(3)用果皮制作环保酵素。

经过一系列的活动,学生对果皮厨余垃圾的认识和再利用有更多了解,学生也很乐意改正浪费粮食的习惯,把他们了解到的对生活中可循环再利用的物资都尝试,更加愿意将节约能源、变废为宝的生活方式与家人分享,并向家人和朋友传递生态环保的生活理念。

2. 制作厨余垃圾堆肥箱

厨余垃圾较好的利用方式是将之制成有机堆肥,用来栽培花草、植物,改善居家生活环境。我们收集学校教师饭堂厨余垃圾进行有机肥处理。具体流程如下:

(1)学生分小组带回一个塑胶桶,在桶的底部打洞并装上水龙头,制作出简易的堆肥桶;(2)在桶底铺上6、7厘米的土;(3)将果皮、菜渣、骨头、剩饭等厨余切成3至5厘米见方,沥干后平铺在桶里;(4)在厨余上方铺土并压实,以避免臭味逸出;(5)盖上桶盖并用重物将盖子压紧,隔绝空气(因生化菌类为厌氧性)及蚊蝇,并将堆肥桶置于阴暗处;(6)重复(3)(4)(5)的步骤,像三明治的做法一样;(7)约3至5天后,厨余分解产生水之后,将桶底水龙头打开,排出桶底累积的液体肥料,可以加水稀释20至50倍后浇花灌木;(8)约每隔3天,排一次桶底液体肥料,避免生虫;(9)最后再于最上层铺一层约7、8厘米的土,大约3至6个月后,这些厨余垃圾就变成黑褐色的有机肥料,把这些有机肥料以1∶5的比例跟土壤混合,放在“生态农场”里种植植物。

六、怀质抱真,悟得颗粒之艰辛

(一)学生心得

此次关于粮食浪费现象的社会调查活动,我们都积极参与,并且知道了如何制定一份较好的调查问卷。在这次调查过程中,我们也遇到了不少困难,如有的伯伯视力不好,有的阿姨不愿配合,有的被采访者甚至说不会写字。面对这些十分棘手的问题时,我们也采取积极态度来应对,通过“我们来念、我们写,您来答”的方式,学会了如何勇敢地与陌生人沟通,锻炼了自身的表达和社会交际能力。

在今后的活动中,我们将吸取这次的成功经验并运用发展,对不足之处做进一步完善。我们在查阅活动中间,发现图书馆查到的书本资料不多,与主题内容不太符合。通过这次活动,我们知道了人们经常浪费食物而且浪费较多,所以我们要珍惜粮食,向“餐桌上的浪费”说不。

(二)教师心得

从选题、开题、实施、研究到结题,各小组同学积极主动地参与课题研究活动,能及时将自己的活动过程和情况反馈,与指导老师经常保持联系。光盘小组同学在梓烯同学带领下,组内成员能较好地分工合作,基本达到研究目的,取得较好的研究结果。在综合实践活动过程中,学生能主动积极地参与和投入,从中发展自己的学习能力、研究能力和创新能力。我很高兴地看到,同学们能得到这样的活动结论和观点,希望在后续学习中再接再厉,取得更大成绩。五年级的学生,有了较强的活动能力,再加上他们有浓厚的兴趣,因此大家表现得更投入。在指导过程中,我比较注重发挥小组长的作用,有针对性地指导他们,因为他们有相对较强的组织策划能力,这关系到整个小组的活动参与面和活动效果。本次活动成功地把小组内评价、小组互评、家长评价和教师评价贯穿于整个活动中,让学生个性得到发展。

七、小结

构建生态环保校园,提高全体学生的环保意识,采取课程化和活动化相结合的方式,将生态环保教育与德育和科技教育高度融合,促进学生全面发展,且能更好地调动学生的学习积极性。教师充分利用“餐桌上的浪费”主题实践活动作为载体,把环保、科技、课堂融合在一起,让学生在此过程中增强生态环保意识。

参考文献:

[1]中国石化经济技术研究院.绿色低碳手册[M].北京:中国石化出版社,2013.

[2]林淑媛.小学综合实践活动课程教师行动手册[M].广州:广东高等教育出版社,2008.