父母低头行为对青少年抑郁的影响:一个有调节的中介模型

作者: 彭雅婧 彭申立

摘要:为探究父母低头行为对青少年抑郁的影响及其作用机制,采用父母低头行为量表、简版流调中心抑郁量表、青少年社交退缩量表、青少年心理韧性量表对566名青少年进行调查。结果发现:(1)父母低头行为与社交退缩呈显著正相关,与抑郁呈显著正相关,与心理韧性呈显著负相关;社交退缩与抑郁呈显著正相关,与心理韧性呈显著负相关;抑郁与心理韧性呈显著负相关。(2)社交退缩在父母低头行为与抑郁之间起部分中介作用。(3)心理韧性在中介模型的后半段路径中有显著的负向调节作用。研究表明,父母低头行为不仅可以直接影响青少年抑郁,还能通过社交退缩间接影响抑郁,且中介路径受到心理韧性的调节。

关键词:父母低头行为;抑郁;社交退缩;心理韧性

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2025)10-0016-07

一、引言

网络化时代,手机等电子产品已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2023年6月,我国手机网民规模达10.76亿人,网民中使用手机上网的比例为99.8%。手机的使用为人们沟通交流和获取信息带来了诸多便利,但在家庭中高频、长时间使用手机会侵占亲子时间,催生亲子交往中的父母低头行为。父母低头行为是指父母在与孩子相处的过程中,沉浸于使用手机而无暇顾及或冷落孩子的行为[1]。

家庭作为个体成长过程中最基本的微观系统,直接影响着个体的发展。青少年正处于身心发展的关键时期,家庭因素尤其是父母行为的影响至关重要。亲子互动中的父母低头行为会对青少年的情绪和行为产生一系列消极影响。当父母将注意力集中于使用手机时,会忽视亲子互动,减少与孩子的眼神和肢体语言交流,降低亲子沟通的质量[2]。研究表明,父母沉浸于低头行为时,不仅会敷衍回应孩子,甚至会以敌意回应孩子的关注需求,表现出严厉的育儿行为,如愤怒或直接推开孩子[3-4]。在亲子交往过程中,由于得不到回应或被冷落,孩子会认为自己不如手机重要,进而产生孤独感和被排斥感[5-6]。在父母低头行为中体验了这些负面情绪的青少年,可能会出现更多的内外化问题,如网络成瘾、攻击行为和抑郁等[7-12]。

抑郁是青少年常见的心理健康问题之一。根据《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》,抑郁发病群体呈现出年轻化趋势,青少年抑郁的检出率已达到15.7%~29%[13]。罹患抑郁会给青少年的正常生活与学习带来一系列困扰,包括情绪低落、学业困难,甚至自伤行为[14-16]。尽管已有许多横断面研究和纵向追踪研究关注并证实了父母低头行为对抑郁的预测作用,但抑郁的成因和作用机制复杂,其内在心理机制仍需进一步阐明[17-19]。因此,本研究将进一步探究父母低头行为对青少年抑郁影响的内在心理机制及其保护性因素。

社交退缩是指青少年在熟悉或陌生环境中持续表现出的独自游戏、消磨时光的行为[20]。在与父母的相处过程中,青少年会根据父母的反应方式调整自己的行为模式[21]。社交退缩作为一种应对方式,可能在父母低头行为与抑郁之间起中介作用。父母的低头行为代表了父母对人际关系的回避和退缩,这对青少年造成了消极的人际交往示范。根据社会学习理论,家庭是个体进行社会学习的首要场所,青少年通过对父母言行的观察学习获得替代经验。当青少年经历了父母低头行为所带来的“身教”后,在面临相似的人际交往情境时,他们也会选择在人际互动中消极退出,采取独处、游戏的方式应对,表现出社交退缩行为。

同样地,以往研究验证了社交退缩是导致青少年抑郁的风险因素[22-24]。社交退缩能够显著预测青少年抑郁,当青少年采用社交退缩这一应对方式时,与同伴的隔离会使他们产生孤独感,进而增加抑郁风险甚至导致更高的抑郁水平。然而,尚未有研究探讨社交退缩在父母低头行为与青少年抑郁之间的中介作用。

因此,本研究提出假设1:社交退缩在父母低头行为与青少年抑郁之间起中介作用。

此外,也有部分青少年在陷入社交退缩后仍能适应良好。根据压力缓冲模型的观点,这可能是个体具备的积极心理品质起到了缓冲作用,降低了社交退缩带来的负面影响[25]。

心理韧性是指个体从消极经历中恢复并适应外界复杂环境变化的能力[26]。心理韧性水平较高的个体在经历社交退缩后,能及时调用心理资源,采用积极重评的策略保持情绪稳定,避免产生更严重的心理健康问题[27-28]。高心理韧性的青少年具有更好的社交能力,能够妥善处理人际问题[29]。研究表明,当青少年经历社会排斥后,其心理需要会受到损伤,但高心理韧性的个体能够维持原有的心理健康水平,产生抑郁的可能性更小[30]。同样地,产生社交退缩的个体会体验孤独感和被排斥感,较高的心理韧性或能使青少年从这些负面情绪中尽快恢复,从而减少抑郁的风险。

因此,本研究提出假设2:心理韧性在社交退缩与青少年抑郁之间起调节作用。

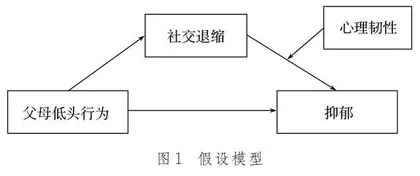

综上,本研究构建了一个有调节的中介模型(见图1),父母低头行为通过社交退缩间接影响青少年抑郁,心理韧性调节模型的后半段路径。

二、研究方法

(一)研究对象

在湖南省两所初级中学中选取被试,共发放问卷600份,回收有效问卷566份,问卷有效率为94.3%。其中男生365人,女生201人,被试年龄为15.63±0.80岁。

(二)研究工具

1.父母低头行为量表

采用丁倩、王兆琪和张永欣[31]修订的父母低头行为量表,共9个条目,采用5点计分法,1=“从不这样”,5=“总是这样”,总分越高代表父母低头行为越多。本研究中,该量表的Cronbach’s α 系数为0.78。

2.简版流调中心抑郁量表

采用Andreson、Malmgren和Carter等 [32]修订的简版流调中心抑郁量表,共10个条目,采用4点计分法,0=“没有或很少有(少于1天)”,1=“有时或小部分时间(1~2天)”,2=“时常或一半的时间(3~4天)”,3=“绝大多数或全部时间(5~7天)”,总分越高代表个体的抑郁症状越严重。本研究中,该量表的Cronbach’s α 系数为0.74。

3.青少年社交退缩量表

采用Ivanova、Achenbach和Rescorla[33]编制的青少年自评量表中的社交退缩分量表以测量青少年的社交退缩行为,共7个条目,采用3点计分法,0=“无此现象”,2=“经常出现或比较明显”,所有项目的均分越高表示个体的社交退缩水平越高。本研究中,该量表的Cronbach’s α 系数为0.77。

4.青少年心理韧性量表

采用胡月琴和甘怡群[34]编制的青少年心理韧性量表,包含目标专注、情绪控制、积极认知、家庭支持、人际协助五个维度,共27个条目,采用5点计分法,1=“完全不符合”,5=“完全符合”,总分越高代表个体的心理韧性水平越高。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.85。

(三)数据分析

采用SPSS 26.0对数据进行共同方法偏差检验、描述性统计及相关分析,采用PROCESS宏程序进行中介效应检验和有调节的中介效应分析。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法进行共同方法偏差检验。结果表明,特征值大于1的因素共有13个,第一个因素解释的变异量为17.53%,小于40%的临界值,因此,本研究不存在严重的共同方法偏差。

(二)各变量描述性统计及相关分析

对各变量进行描述性统计及相关分析,结果如表1所示。父母低头行为与社交退缩、抑郁呈显著正相关,与心理韧性呈显著负相关;社交退缩与抑郁呈显著正相关,与心理韧性呈显著负相关;抑郁与心理韧性呈显著负相关。

(三)有调节的中介模型检验

将性别与年龄作为控制变量,将所有变量进行标准化处理,采用偏差校正的百分位Bootstrap法检验有调节的中介模型。

1.中介效应检验

在控制了性别与年龄的情况下,父母低头行为可以显著正向预测抑郁(β=0.23,t=5.51,p<0.001)。引入社交退缩这一中介变量后,父母低头行为可以显著预测社交退缩(β=0.25,t=6.00,p<0.001),并且父母低头行为(β=0.10,t=2.74,p<0.01)和社交退缩(β=0.52,t=14.20,p<0.001)对抑郁的正向预测作用同时显著,表明社交退缩在父母低头行为与抑郁之间起到了部分中介作用(见表2)。Bootstrap效应检验结果显示,中介效应量为0.13,占总效应的比例为56.52%,95%CI=[0.08,0.18],未包括0,中介效应显著(见表3)。

2.有调节的中介效应检验

将调节变量心理韧性纳入分析,回归分析结果表明,心理韧性可显著负向预测抑郁(β=-0.44,t=-12.39,p<0.001),并且社交退缩与心理韧性交互项的预测作用也显著(β=-0.08,t=-2.87,p<0.001),95%CI=[-0.14,-0.03],不包含0,说明有调节的中介效应显著,即心理韧性调节了社交退缩与抑郁之间的关系。

为了进一步分析心理韧性的调节作用,将心理韧性按平均数加减一个标准差分为高(High Resi)、低(Low Resi)两组,进行简单斜率检验并绘制简单效应分析图(见图2),结果表明,无论是高心理韧性组还是低心理韧性组,社交退缩都可以显著正向预测抑郁。低心理韧性组的社交退缩对抑郁的预测作用(β=0.42,t=9.81,p<0.001)大于高心理韧性组的社交退缩对抑郁的预测作用(β=0.26,t=5.30,p<0.001),随着心理韧性水平的提高,社交退缩对抑郁的预测作用呈显著降低趋势。

四、讨论

本研究基于家庭视角考察了父母低头行为对青少年抑郁的影响机制,研究结果表明,父母低头行为不仅可以直接正向预测青少年抑郁,还可以通过社交退缩的中介作用正向预测青少年抑郁,且心理韧性调节了该中介路径的后半段。

(一)社交退缩的中介作用

本研究发现,父母低头行为对青少年抑郁的正向预测作用显著,父母低头行为越严重,青少年抑郁的程度越高,该结果与前人的研究结论一致[10, 17, 19, 35-36]。期望违背理论指出,在人际交往中,个体会对他人的行为有预设的期待,当对方的行为违反期待时,会引发个体的不良反应,如产生敌意和情绪困扰等[37]。在亲子交往过程中,孩子会对父母的高质量陪伴产生期待,他们希望父母能不受手机的干扰,专注于家庭活动和亲子时光。而当父母陷入低头行为时,往往会将注意力转移到使用手机上而分心,违背了孩子对于这段亲子互动的期待,从而引发孩子抑郁等负面情绪[10]。

在此基础上,本研究证实了社交退缩在父母低头行为与青少年抑郁之间的中介作用,假设1得到了支持。父母低头行为不仅能直接影响青少年抑郁,还会通过社交退缩的中介路径间接影响青少年抑郁。

一方面,父母低头行为可以预测青少年社交退缩。父母低头行为是一种漠视环境的非适应性行为,青少年在与父母相处的过程中,会通过观察学习使得非适应性行为实现代际传递,同时也表现出冷漠、拒绝的处事风格并产生社交退缩行为。此外,低头行为使得父母在亲子活动中分心,不能及时回应孩子的需求,影响育儿质量,让孩子产生被忽视和被拒绝的情感体验,导致不安全依恋关系的产生[38-39]。依恋理论指出,与父母建立了安全依恋关系的儿童会更乐于与他人交往,形成积极的同伴关系;反之,具有不安全依恋关系的儿童在与他人交往中会选择退出,表现出较高的退缩行为[40]。相关研究也证实了具有不安全依恋关系的青少年有更高的社交退缩水平[41]。

另一方面,已有研究证实了社交退缩行为对抑郁的预测作用[42-43]。采取社交退缩行为的个体往往缺乏正确的社交态度,在回避人际交往的同时也阻断了与外界的沟通。由于与外界环境隔离,个体情感表达的需求不能得到满足,尤其是负面情绪难以消解,进而增加抑郁的风险[23]。Katz、Conway和Hammen等[24]在一项间隔十余年的追踪研究中发现,当儿童采用社交退缩行为拒绝与外界交往时,会引发其在青少年时期更高的抑郁风险。面对父母低头行为的青少年,采用社交退缩的方式回避被忽视的场景,而与外界的隔离抑制了他们情感交流的需要,导致了抑郁水平的升高。