小学心理辅导活动课主题选择和设计的方法与思考

作者: 章学云

摘要:当前中小学心理辅导活动课程没有系统的课程计划、统一的教材教参和规定的教学进度,主题的选择实质上取决于授课教师,如何选择符合学生身心发展特点的主题,并就主题进行专业得当的设计,对心理教师提出了一定的专业要求。基于《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》,对小学心理辅导活动课的主题进行细致有梯度的分类,并以上海市心理辅导活动课大赛获奖课和市、区级公开课为例,详细论述了通过研读心理学著作、观察分析学生的心理特点与实际需求,来选择适切的主题并进行专业得当的设计。

关键词:心理辅导活动课;课程设计;课程主题选择

中图分类号:G775 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2025)10-0027-04

心理辅导活动课是指学校根据学生心理发展规律和特点,以团体心理辅导及其相关理论与技术为指导,以班级为单位,通过多种辅导活动,有目的、有计划、有步骤地培养、训练和提升学生的心理品质,激发他们的潜能,增强其社会适应能力,帮助学生解决成长中的心理与行为问题,维护心理健康,最终达到塑造和完善人格的体验式课程[1]。经过30多年的发展,心理辅导活动课在我国取得了显著进展,全国各地积极探索心理辅导活动课的主题、内容、形式及评价方式,涌现出一批优质课程,既推动了课程教材与教学方法的发展,也有效提升了学生的心理健康水平。

然而,与语文、数学等学科课不同,国内的心理辅导活动课目前多以《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》(以下简称《纲要》)为指导,缺乏系统的课程计划、统一的教材和教参,也没有规定的教学进度。此外,不同地区、学校、年级甚至班级学生的心理发展特点和需求存在差异,这为心理教师设计和实施心理辅导活动课带来了较大挑战,尤其是如何选择符合学生心理特点和需求的主题,成为心理教师面临的一大难题。

本文基于上海市浦东新区小学心理辅导活动课10多年的探索与积累,以上海市心理辅导活动课大赛获奖课及市、区级公开课为例,详细探讨如何基于《纲要》选择课程主题,从而设计出更具实效的小学心理辅导活动课。

一、小学心理辅导活动课的主题分类

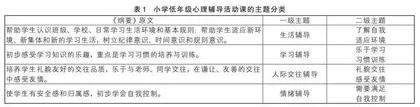

小学心理辅导活动课是促进小学生心理健康的重要课程。《纲要》对小学低、中、高年级的心理健康教育内容进行了详细说明。《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)解读》(以下简称《〈纲要〉解读》)一书将中小学心理健康教育的重点内容归纳为四大主题:学习辅导(包括智力因素辅导和非智力因素辅导)、人格辅导(包括自我意识辅导、情绪辅导、人际交往辅导、青春期性心理辅导)、生活辅导(包括生活适应辅导和休闲消费辅导)以及升学择业辅导,并对小学三个学段的主要内容进行了归类和说明[2]。

本文基于《纲要》和《〈纲要〉解读》,对小学心理辅导活动课的主题进行了细致分析与分类(见表1、2、3)。为了提高分类的科学性,表格中的二级主题全部参照《〈纲要〉解读》中的分类(少量有微调),旨在为小学心理教师选择心理辅导活动课主题提供直接、明确的参考。

分析小学低、中、高三个学段的心理辅导活动课主题可以发现,各学段的主题既有相同之处,也有不同之处,但均贴合各年段学生的心理发展特点和需求。即便是相同主题,不同学段在主题内容和难度上也呈现出螺旋上升的特点(见表4)。

在小学低年级阶段,根据《3-6岁儿童学习与发展指南》,学龄前儿童通常在游戏和日常生活中进行学习。升入一年级后,学生需要接触正式的学科学习,这一转变对学生提出了多方面的要求,包括环境适应、规则适应、习惯适应、人际适应和情绪适应等。这些内容也是低年级心理健康教育的重点。此外,新的学习环境和学习要求也促使学生培养良好的学习习惯,为中高年级的学习奠定基础。

在小学中年级阶段,学生对学习生活逐渐适应,学习状态趋于平稳。然而,随着学习难度的增加,学习能力(如注意力、记忆力、观察力等)的培养尤为重要。在人际交往方面,随着学生与老师和同学交往时间的增多,学习人际交往的方法和培养集体意识成为这一学段的重点。在情绪辅导方面,随着学生逐渐适应小学生活以及认知能力的发展,中年级学生的情绪管理成为需要重点关注的内容,初步体验和表达情绪是这一时期可以探索的主题。

在小学高年级阶段,学业难度进一步增加,学习成为学生面临的一大挑战,如何正确看待成绩、培养积极的学习心态和学业情绪成为非常重要的内容。在人际交往方面,应适当深化人际交往的内容,培养学生的亲社会行为。在情绪辅导方面,从中年级的“初步体验和表达情绪”提升到“恰当正确地体验和表达情绪”,符合这一阶段学生认知和情绪能力的发展特点。此外,针对高年级学生初步进入青春期、即将升入初中面临更大学业挑战的特点,增加青春期辅导和升学辅导内容至关重要。

二、小学心理辅导活动课的主题选择和设计方法

经过对《纲要》的详细分析,小学心理教师能够对小学心理辅导活动课的主题及各学段的侧重点形成清晰且直观的认识。然而,由于每个主题均包含诸多内容点,心理教师在实际备课时仍面临诸多挑战。要设计出适切的主题、内容与活动,教师不仅需要对每个大主题对应的心理学理论进行细致研读,还需对学生在每个主题下可能遇到的难题和需要获得的心理支持进行深入分析。

(一)研读心理学著作,获取心理辅导活动课主题的专业解释和理论依据

以学习辅导为例,从前文对《纲要》的分析可以看出,学习辅导在低、中、高三个学段均占据重要地位。尤其是在中小学阶段,学生的心理状态往往随学业情况波动,极大地影响其生活质量和幸福感。如何细化“学习辅导”这一主题,需要对“学习心理学”这一心理学分支的内容进行深入研读,同时还需对学生在实际学习生活中遇到的困难进行观察、收集、整理和分析。

目前,国内学者对学习辅导的主题与内容有诸多见解。吴增强与蒋薇美[3]认为,中小学生的学习辅导有两条主要线索:(1)智力因素发展性辅导,包括智力各要素的发展训练。对于小学生而言,要特别重视注意力、观察力、想象力、记忆力、思维能力、感觉统合能力和语言能力的训练;(2)非智力因素发展性辅导,包括学习动机、学习意志、学习情绪、学习习惯、学习方法、学习策略、学习自我监控等方面的辅导。钟志农[4]也指出,小学低年级应侧重培养学习习惯、记忆力、观察力和想象力,而高年级则应注重培养思维力和记忆力。综合上述学者的观点,智力因素和非智力因素是学习辅导的两大核心主题。心理教师可以围绕这两个主题进行探索和设计,帮助学生提升学习能力。

例如,在设计“学习习惯”这一主题的教学时,教师可以突破“习惯的定义—习惯的作用—如何培养习惯”的传统模式,深入研读《习惯的力量》一书。该书详细介绍了麻省理工学院的习惯实验,提出了习惯的心理学原理——“暗示+惯常行为+奖赏”形成习惯回路[5]。进一步阅读《掌控习惯》一书,教师可以获得大量培养习惯的可操作性方法[6]。基于这些专业书籍,教师能够对“学习习惯”这一主题形成专业认知,从而设计出更具针对性的心理课。

(二)观察分析学生的心理特点与实际需求,获取心理辅导活动课主题的现实资源

心理教师与学生日常接触频繁,能够及时发现学生在实际学习生活中的具体需求。例如,从表1可知,小学低年级的学习辅导重点是学习习惯的培养,但许多教师发现,到了中高年级,培养良好的学习习惯仍然是重要的辅导内容,因为许多学生需要反复强化才能将良好习惯内化。此外,高年级的学习习惯培养应比低年级有所进阶,因为高年级学生的认知和行为能力已获得较大发展。

例如,获得上海市心理辅导活动课大赛一等奖的课程“习惯这回事”,就是基于《习惯的力量》一书中介绍的习惯原理——“暗示+惯常行为+奖赏”形成习惯回路进行设计的。课程以热身游戏“速度达人”导入,围绕“小力经常找不到文具”的故事,通过“演一演习惯形成实验”“议一议习惯形成条件”“画一画小力的习惯形成图”“帮一帮小力解决烦恼”等环节,将书中的习惯实验巧妙地应用于心理课中,帮助学生用心理学原理指导自己的学习与生活。

再如,记忆力是学习辅导中的重要内容,也是教师常设计的主题。然而,目前许多关于记忆力的课程仅围绕记忆方法展开,虽然形式活泼、学生参与度高,但对学生真实学习的指导意义有限。上海市浦东新区一位小学心理教师在与学生的日常接触中发现,许多学生不理解老师布置作业和随堂测验的初衷,导致知识遗忘严重。因此,经过深度磨课后,笔者设计了一节“忘忘滑梯”心理课,围绕艾宾浩斯遗忘曲线进行设计,通过小学生喜闻乐见的“滑梯比喻”讲解遗忘规律,并借助拼图、贴纸等形式,引导学生掌握“定期复习”的学习策略,探索更符合自身特点的学习方案。这堂课不仅帮助学生理解了教师布置作业和随堂测验的心理学依据,还减少了学生对随堂测验的抵触心理,取得了很好的教学效果。

心理教师应在《纲要》的指导下,多阅读《纲要》中各个主题相关的心理学著作,积极关注学生在日常学习生活中的所思、所想和所需,设计出更多有针对性、有心理味、有实际意义的心理辅导活动课。

三、小学心理辅导活动课主题选择和设计的思考

(一)选准主题,是设计心理辅导活动课的基本功

目前,中小学心理辅导活动课程缺乏系统的课程计划、统一的教材教参和规定的教学进度,主题选择主要依赖于教师。教师需要基于《纲要》中不同学段的心理健康教育内容,结合地区、学校、年级甚至班级学生的心理发展特点和需求进行选题。因此,会选题、选准题是心理教师设计心理辅导活动课的一项基本功。

例如,前文表格对各学段情绪辅导主题进行了清晰划分。若教学对象是小学低年级学生,“帮助学生形成安全感和归属感”是适合的主题;到了中年级,“初步表达和体验情绪”成为重点;而高年级则需关注“恰当正确地体验和表达情绪”。心理教师需精准选题,才能设计出有效的教案和课堂教学。

(二)钻研主题,是设计心理辅导活动课的奠基石

在选准主题的基础上,深入钻研主题是设计好心理辅导活动课的关键。正如烹饪需要好的食材和烹饪方法,心理课也需要扎实的理论基础和丰富的教学素材。小学心理教师与学生交往频繁,但繁琐的日常工作可能影响其研读专著的数量与质量。因此,多研读心理学专著,加强心理辅导活动课的理论引导,是心理教师需要重点夯实的基石。

不断提升打磨选题和钻研主题的能力,小学心理教师才能够设计出更多有针对性、有心理学内涵、有实际意义的心理辅导活动课,为学生的心理健康发展提供有力支持。

参考文献

[1]吴增强. 学校心理辅导实用规划[M]. 北京:中国轻工业出版社,2012.

[2]林崇德,俞国良. 中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)解读[M]. 北京:北京师范大学出版社,2013.

[3]蒋薇美. 怎样上好心理课[M]. 上海:上海科技教育出版社,2016.

[4]钟志农. 心理辅导课:操作指南与范例[M]. 北京:中国人民大学出版社,2022.

[5]查尔斯·都希格. 习惯的力量[M]. 吴奕俊,陈丽丽,曹烨,译. 北京:中信出版社,2013.

[6]詹姆斯·克利尔. 掌控习惯[M]. 迩东晨,译. 北京:北京联合出版公司,2019.

编辑/李梓萌 终校/卫 虹