智能传播时代大学生国家认同的机理、挑战与进路

作者: 常歌 任娟

[摘 要]

智能传播时代为大学生国家认同的生成与传播带来了全新的契机与挑战。基于接受理论,智能传播时代大学生国家认同过程可分为内容提取阶段、观念融合阶段、意义生产阶段。智能传播技术产生的认知错位、技术异化、商业导向等一系列问题干扰了大学生在不同接受阶段的注意力聚焦点、价值选择以及实践行为。智能媒介推送机制遮蔽了国家认同信息,大学生内容提取阶段主题失焦;智能媒介冲击了主流价值观的领导权,大学生观念融合阶段受阻;智能媒介虚化国家认同主体,大学生内化认同与实践成效弱化。基于此,应优化算法技术和完善相关法律法规、建立国家认同共同体、确证大学生主体地位、强化国家主流意识形态引领。

[关键词]智能传播;大学生;国家认同;接受理论;主流价值观

[中图分类号]G641 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2025)02-0031-09

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2025.02.005

国家认同,是现代化国家存续发展的重要保障,是国家成员的身份标识和情感归属。“当前,中华民族伟大复兴战略全局、世界百年未有之大变局与信息革命时代潮流发生历史性交汇”[1],人们生活场域的深刻变革,多元思潮冲击、主体性失落、价值引领危机,容易造成大学生群体信仰凋敝。智能传播时代是在人工智能、大数据、云计算等新兴技术广泛应用的背景下,信息传播方式发生革命性变化的时代。这一背景下大学生面临媒介异化和价值异化的困扰更加严峻,因而构建起“接收解码—筛选整合—意义生产”的国家认同生成系统,使得国家认同由外在传播转向内在接受,是当前价值观教育的重要内容。目前而言,学界关于智能传播时代主流价值观和主流意识形态传播的研究较多,但多为宏观的模式表征研究,缺乏直接探析这一时代变革背景下大学生国家认同的相关研究。鉴于此,本文基于接受理论视角,从大学生作为接受主体的角度分析智能传播背景下大学生国家认同的内生机理,并针对大学生国家认同面临的挑战,提出针对性措施,以期为培养社会主义建设者和接班人提供理论参考。

一、智能传播时代大学生国家认同与接受理论的互嵌

智能传播时代的场域融合和技术赋能对大学生国家认同的形成大有裨益,但其对大学生主体性的解构也构成了突出问题。引入接受理论分析大学生国家认同的形成过程,是对大学生主体性的尊重,也是对智能传播时代主体失落的回应,对大学生构建“感知国家—归属国家—为国奉献”的认同体系意义重大。

(一)大学生接受信息过程与国家认同形成过程相互契合

“接受理论”有着深厚的理论渊源。从传播学角度看,接受过程一般包括“受众被动接受—传播者、媒介与受众辩证统一—受众‘自我’自主选择信息”3个阶段。从思想接受角度来看,“思想政治教育是建立在理性认知和自觉接受的基础上,是接受主体正确认识和把握思想政治教育倡导的价值体系和行为规范的结果。”[2]可见,接受理论强调接受者的主体性和能动性,指的是接受主体出自某种需要而对接受客体进行认知、认同、内化以及外化践行的过程[3],换言之,接受过程包含接受主体理解信息、选择信息、整合构建信息、思想内化和行为外化5个阶段。“认同”是个人模仿外界的价值和规范,并在模仿中逐渐将其内化为自身意识形态,同时在行为上与外界价值和规范慢慢趋同的过程。认同是在人与人、人与外界之间的交往中逐步实现的,既是心理感受,也是社会性的产物。国家认同,从内容上看,包括对国家民族文化的认同、对公民身份及政府合法性的认同,以及对国家领土的认同[4];从层次上看,国家认同生成于“我者”与“他者”之间,是国民在自身认知、情感、意志和行为相互作用下,经历从认识到实践、再从实践到认识的循环往复之后,对自身公民身份的确证,以及对国家的深刻归属。接受与认同在本质上是互通的。从过程论上看,接受过程内蕴于国家认同的形成过程之中,是国家认同形成的“最后一公里”。国家认同的形成是主体将自我编入“国家”这一群体之后,产生对国家制度、文化、领土等的认同,并进一步深化对“国家”这一群体的内偏好,同时产生对他国群体的外偏见。从实践论上看,国家认同不仅是对民族国家的认同,更在于实现“爱国、爱党、爱社会主义的统一”[5],还在于主体在深入理解党和国家历史、现实的基础上,形成的对中国特色社会主义道路、理论、制度和文化的接受和肯定,并致力于寻找个人利益和社会利益相统一的连接点。因此,主体国家认同的形成过程,亦即主体对国家认同信息的认知、选择、认同、内化和外化的接受过程。

(二)接受理论的主体本位思想回应智能传播时代大学生国家认同的心理诉求

大学生群体是实现中国式现代化的有生力量,其国家认同深刻影响着“强国建设、民族复兴”的实现。一方面,“理想信念是精神上的‘钙’,没有理想信念或者理想信念不坚定,精神上就会‘缺钙’而得‘软骨病’”[6],国家认同指引大学生人生理想的确立,是大学生实现个人价值和社会价值相统一的重要前提。另一方面,“青年是国家的未来,是世界的未来”[7],大学生的价值取向决定着未来整个社会的价值取向,因此大学生能否形成深刻的国家认同感,事关中国特色社会主义事业的兴衰存亡。智能传播时代的大学生国家认同指的是“青年群体智能技术赋能与场域变革的背景下,自觉达成制度认同、文化认同及政治认同的动态过程”[8]。然而,智能传播时代下对大学生主体性的忽视使得国家认同的价值基础受到一定程度的离散。一方面,“互联网时代,由于传统社会共享价值的缺失、社会信任基础的弱化、网络认同力量的彰显、多元社会利益群体的分化”[9],当代大学生越发成为“无根”的一代。另一方面,智能传播时代是人机交互的时代,大学生在虚拟与现实交错的时空体系中拥有了现实和虚拟两重身份,身份的切换使得大学生在真我和假我之间游离,对自我主体身份感到茫然。智能传播时代的“国家”场域面临被解构的风险,而作为国家认同的价值主体,大学生是塑造和传播国家形象的重要力量。如何运用好智能传播时代的媒介,探寻自我生命归属和公民责任,使得自我意志和国家意志相融合,是智能传播时代大学生国家认同的重要课题。智能传播时代,人与媒介的交互使得媒介在议题设置、内容、方式等方面带有个人印记,个人特色凸显于国家认同结构之中。接受理论的主体本位思想恰好回应了智能传播时代大学生国家认同的主体性诉求,有利于形成“大学生—媒介—国家”三者之间的有效连接和嵌合,对于确证大学生主体地位、明晰身份归属、培育国家情感和国家认同感意义重大。

二、智能传播时代大学生国家认同的内生机理

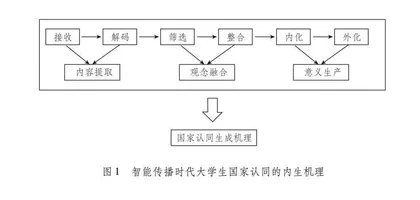

“世界体系的每一个思想映象,总是在客观上受到历史状况的限制,在主观上受到得出该思想映象的人的肉体状况和精神状况的限制。”[10]智能传播时代是由大数据、云计算等各种人工智能技术催生的时代,这些新兴技术丰富了大学生国家认同的形成场域,拓展了其形成路径。然而,“每一种技术或科学的馈赠都有其黑暗面”[11],大学生作为活跃在智能媒介场域的关键群体,正处于人生的“拔节孕穗期”,是智能传播时代意识形态争夺的重要对象。因此,以接受理论的视角研究智能传播时代大学生国家认同的内生机理,主要包含国家认同内容提取阶段、国家认同观念融合阶段和国家认同意义生产阶段,遵循“接收解码—筛选整合—内化外化”的具体生成路径,对于化解国家认同之困、扫除国家认同之碍、增强国家认同之效有着关键性作用(具体过程如图1所示)。

(一)内容提取阶段:大学生国家认同内容的收取和解读

相较于传统媒介,智能传播时代的各种媒介在内在机制和外在形式方面都有了极大进步,其以数据代码为内核、以流量为载体直观即时地呈现隐喻世界,从而引导媒介受众形成集体历史记忆。在智能传播时代,大学生国家认同的接收解码阶段又可细分为以下3个阶段。首先是信息传播阶段。传播者通过智能媒介生成并反复投送海量信息,以期让主流价值观念逐渐渗入大学生的认知系统,并引导其形成统一的国家认同观念。这是大学生进行思想接受的准备状态。进一步而言,对于与国家认同内容相关的外界刺激,大学生的反应强度也有所不同。具体表现在外来信息的强度、频率和覆盖程度直接影响接受活动的起始状态,大学生普遍对高强度的信息予以更多关注。因此智能传播媒介如何回应大学生的“期待视野”,是大学生有效收取和解读国家认同内容的关键所在。其次是信息接收阶段。面对多样化的外界信息,大学生需要将其融入自身思想实际,才能对信息予以接受,这个阶段并不涉及信息本身意义的不确定性及潜在性,而主要受到大学生心理准备状态的影响。“接受者的心理状态直接影响到思想政治教育的效果”[12],具体包括定势心理、逆反心理、期望心理和意义障碍等心理特征。这需要媒介在进行投送的过程中因势利导,尽量与大学生的心理状态相容,满足其心理期待。再者,“群体行为的发生过程中,会形成区别于个体的‘群体心理’”[13],群体心理对个体心理状态有一定程度的影响。因此,合理运用群体心理和个体心理之间的相互作用机制,对于全面把握大学生的心理状态,接收国家认同信息有着重要作用。最后是信息解码阶段。为了方便进一步筛选信息,大学生会对已经接收的各类思想信息进行自主分析解码。对于各类外来认同信息,是否能与大学生已有思想观念形成最终融合,还需要进行分析。这是大学生由感性反应向理性反应的过渡期。一方面,大学生通常会对思想信息传递源的意图性进行解读。在当前各种社会思潮的影响下,部分大学生会解读信息源的意图,并融合已有思维作出价值判断。这也是一则信息下方的评论区出现不同声音的重要原因。另一方面,大学生会对媒介信息与自身相关性进行解读。通过这两方面的解读,大学生得以对媒介信息作出原始判断。这样的判断虽然是模糊性的,但呈现了认知的整体性样态。

(二)观念融合阶段:大学生国家认同观念的筛选和整合

大学生对国家认同信息进行接收和解码之后,需要进一步进行筛选整合,从而最大限度地推进国家认同观念的形成。一方面是信息筛选阶段。大学生是具备主观能动性的独立个体,将理性诉诸媒介信息的分解和选择之中,并在进行充分过滤之后将信息融进自身“思想库”。人们对外界客观对象的认知存在“同化”和“顺应”两种方式。“同化”是指在外部客体条件与主体概念范畴吻合的情况下,主体在思维中吸收、同化、包容外部刺激的过程;而“顺应”则是主体努力改变自身以适应外部刺激的过程[14]。因此,在信息筛选阶段,应该重视国家认同信息的媒介输出,尽量优化信息的形式和内容。例如,2019年8月,“饭圈女孩”发起的“为中国,为香港”活动引发了网络热议。活动中,“饭圈女孩”赋予国家以拟人符号,以“阿中哥哥勇敢飞”等幽默诙谐的表达方式迅速“出圈”,赢得许多大学生的关注和支持。在这场爱国群像活动中,“圈外”大学生联系“饭圈女孩”的表达与自身已有的认知和思维,选择“顺应”此类国家认同表征,以网络媒介为载体,从而达到动员社会、反对港独的效用,引发了网络集体认同的盛况。另一方面是信息整合阶段。大学生在对媒介信息进行选择性剔除和保留之后,需要对外来信息进行容纳、加工和整合,进而重构自身思想。这个过程需要考虑到不同内容和层次的国家认同观念与大学生既存认知思想之间的统一。既存认知易引发思维定式,从而制约新知吸收,同时接受新知也是对已知进行扬弃的过程,是激烈的内在思想矛盾运动的过程。在现实生活中,往往存在一些媒体急于输出国家认同相关内容,却罔顾受众已有的思想结构的情况。如“针对少数民族群体的电视新闻节目和综艺节目,在制作过程中无法保证完全同步于少数民族受众文化需求及其特殊价值观念,让部分边疆少数民族受众感到远离主流社会,进而导致族际交往减弱,分界意识增强”[15]。如此情况并不利于推进国家认同,还易引发受众的文化焦虑,导致身份危机。因此,在国家认同观念的选择与融合阶段,需要观照传播者与大学生之间的共识,在共识形成的基础上,逐步推进认同观念的内化和外化。

(三)意义生产阶段:大学生国家认同价值的内化和外化

在智能媒介信息的传播和接受过程中,大学生以充分的自主性对媒介信息进行解读,将自我与智能媒介区隔以显示相对独立性。在大学生国家认同价值形成和智能媒介信息传播主导权的博弈过程中,这种相对独立性是必要的,只有在认清并包容二者差异的基础上,国家认同观念才能真实深入大学生的思想世界,为大学生所内化。而国家认同价值观念的形成是内在信念和外在行为的统一,是从认知到实践,再由实践指导新的认知的螺旋上升过程,因此接受活动仍在进行中。一方面是内化阶段,即“将外在的社会意识、思想转化为个体的思想意识”[16]。国家认同观念在与大学生原有的思想认知结构进行碰撞和交融之后,将经过大学生的自省和反思。正如《荀子·劝学》中所言:“木受绳则直,金就砺则利。君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。”在反思期间,大学生回溯当下乃至过往的认识和行为,作出价值澄清和判断,穿透媒介信息表层触碰到认同的深层逻辑,将国家认同观念内化为自身对国家的归属感和依赖感,融入自身意志和信念,从而形成长期稳定的认同思想状态。另一方面是外化阶段,即“将个体的思想意识动机转变为外在的行为”[17]。首先,大学生用长期稳定的思想认知指导社会生活实践,将据此获得的社会生活经验转化为社会行为方式。“人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,亦即自己思维的此岸性。”[18]大学生应该在社会生活实践中,以他人为镜像对比认同观念的不同,在交往中比较、确证自身的国家认同观念。此外,价值观念的生成还在于大学生行为习惯的养成,这个过程需要长时间的积累。大学生在劳动、交往和生活的各个方面形成的认同行为习惯,转化为接受下一轮新知识的预备状态,这种预备状态是大学生个体与智能媒介认同信息之间的缓冲地带。“实践是检验真理的标准,人的本质是一切社会关系的总和。”[19]人是社会关系的主体,国家认同的形成有赖于人与人之间的交互作用,这不仅要求认同观念在个人层面的外化,更在于以个人的观念和行为融入国家认同体系,展现出整体的价值引领与接受,即让个人国家认同扩散为集体意识和行为,这是国家认同形成的最高阶段。