四川东山客家移民史跨学科研学旅行课程设计

作者: 曾魏蓝 杨广斌 周光发 陈雨萱 程洁荷莉 程远鹏

摘 要:跨学科研学旅行在实践中存在认知困境、融合困境和评价困境。而以某主题链接多学科知识、思维和方法的形式展开研学旅行,可克服研学旅行的弊端,能有效促进学生全面发展。洛带古镇具有地域特色的客家文化,在四川范围内独树一帜。本文以洛带古镇为例,围绕“四川东山客家移民历史”进行研学课程设计与实施,为跨学科研学提供实践案例。

关键词:跨学科主题学习;研学旅行;洛带古镇;四川东山客家移民史

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)04-0074-05

一、问题的提出

近几年,教育部等部门联合颁布的相关文件表明研学旅行对于推动全面实施素质教育,创新人才培养模式,引导学生主动适应社会,促进书本知识和生活经验的深度融合具有重要价值[1]。这与新课程改革中的跨学科主题学习要求不谋而合,为跨学科研学旅行提供了强有力的支持。然而在实践中,跨学科研学的开展存在诸多问题。

从实践层面看,跨学科研学旅行主要存在认知困境、融合困境和评价困境,这三重困境彼此交织,导致出现了为“跨”而“跨”的矛盾,限制了跨学科研学旅行发挥的实践作用,陷入了主题不明、内容庞杂、走马观花似的“打卡式”集体外出旅游的误区[2]。

1.认知困境

长期以来,传统分科教学强调学科间的独立性,忽视了学科间的交叉融合。跨学科是整合2个及以上学科的观念、方法与思维方式,创造性地解决真实问题,形成新理解和深度理解[3]。部分教师缺乏清晰的认知,认为涉及其他学科知识或由其他学科教师参与教学就是跨学科,不曾真正实现各学科的学科逻辑、学科视角和学科方法的跨越与融会贯通[2]。由于认知上的模糊,导致跨学科研学旅行的活动设计缺乏针对性和系统性。

2.融合困境

在实施过程中,常出现学科融合肤浅化、偏离化和形式化,导致活动内容庞杂、缺乏内在逻辑。只有立足于学科逻辑和学科立场,跨学科教学才能真正做到融会贯通。跨学科研究的前提条件是分析各学科特有的思维模式、理解模式以及掌握学科方法,并以某学科为主,其他学科为辅,找到共通点,将原本分离的、割裂的教学形式连接起来[4]。

3.评价困境

跨学科研学旅行的理论研究相对滞后,尚未形成完善的评价体系和评价方法。在实践中,评价工作难以开展,表现在不易科学反映活动的实际效果且对改进活动方案的作用不明显。跨学科旨在培养学生的自由人格、跨学科意识和创造性解决问题的能力[3]。笔者以目的为导向设计研学评价标准,评价指标围绕既定目标设计,可提高评价的有效性和针对性,促进活动设计改进和优化,推动跨学科研学旅行的高质量发展。

主题教学关注学生的个体差异及自主建构性,同时倡导学科之间的整合,通过多学科的教学形式,并围绕某些主题来展开教学活动,促进学生素质的全面发展。一个主题统整了若干学科的知识内容和理论体系,且它们在实践中既有整合又有分化,在学科统整的基础上依然完整地保留着各个学科的独特内容及框架特色,这与跨学科的理念不谋而合[5]。跨学科主题研学旅行是在坚持学科立场的基础上打破学科界限,以主题为媒介,通过问题导向的整体设计与实施,促进学生全面发展的教学理念与实践[2]。笔者将以“四川东山客家移民史”为例,展示跨学科主题研学旅行的魅力及具体设计环节。

二、以四川东山客家移民史为内容的跨学科主题研学旅行设计

从开明王朝建都算起,成都是一座拥有2 300多年历史的名城,其移民涉及不同朝代、民族、地域的人口迁移与融合,成都的历史是中华民族历史的重要组成部分。成都移民历史与地理、历史和语文等多个学科紧密相关,为研学旅行提供了丰富的素材和多样的视角。以“四川东山客家移民史”为主题,充满趣味性和吸引力,学生可亲身参与体验,直观感受四川移民历史的厚重与魅力,加深对家乡的理解,培养民族自豪感和家国情怀,同时,也有助于促进不同民族、不同文化之间的理解和尊重,构建和谐社会。

1.研学资源梳理

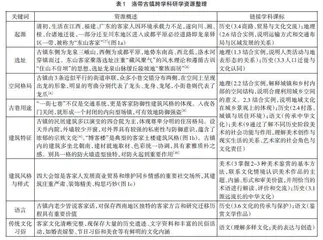

成都作为一座典型的移民城市,在发展过程中留下了众多具有人口迁移印迹的地点。作为一个千年古镇,洛带以其独特的空间形态和相当数量的历史遗迹,以及具有地域特色的客家文化,在四川范围内独树一帜[6]。洛带古镇位于成都市东郊,成都平原与龙泉山脉的交接处,全镇面积20 000余平方米,最早在三国成街,宋初已成为地区性集镇。清初“湖广填四川”的移民从广东、福建等地迁移而来,此后,洛带镇逐渐发展为中国西部最大的客家古镇,成为成都东山客家人聚居之地,有“西蜀客家第一镇”的美誉。场镇老街以清代建筑风格为主,呈“一街七巷子”的格局,内有广东、江西、湖广、川北四大会馆及大鱼海棠同款土楼“博客楼”等。经过实地考察梳理出古镇的研学资源对应的学科(表1、图1)。

2.研学主题与思路

本案例基于实地考察,围绕四川东山客家移民史,以地理学科为纽带,串联起历史、美术、语文等学科内容,探究成都的移民脉络、古建筑艺术以及文化传承等内容。课程总主题为“探寻古街建筑美学,了解成都移民历史”,并设计4个分主题(图2),通过“缘起”奠定空间范围与认知基础;“发展”展现古镇的空间美学;“衰落”深入探索古建筑的文化价值;“保护”则聚焦于民俗风情的传承与创新。4个分主题层层递进、相互关联,共同构成了一场“穿越时空”的跨学科研学之旅。此设计不仅有助于学生通过洛带古镇研学增进对成都悠久历史的认识,还能激发学生对传统文化的热爱与传承的责任感(图3)。

3.研学目标

以总目标统筹本次研学目标,分为地理核心素养和其他学科核心素养的目标设计(表2)。

4.研学内容

结合实地考察和研学活动过程,优化研学活动内容(表3)。

5.研学评价

跨学科研学旅行中,“跨”是手段,其目的是实现学生全面发展和提高主动适应社会的能力。因此,应依据研学目标及实践中的综合表现进行评价。本研学评价包括形成性评价和终结性评价2个阶段,评价细则结合驱动任务与实际参与中的表现,按照“知、情、意、行”的内容进行评估,贯穿研学旅行的全过程(表4)。通过表4中的评价指标,可全面、客观地总结学生在跨学科研学旅行中的表现与成长,为其后续的学习与发展提供有力支持。

参考文献:

[1] 教育部等11部门.关于推进中小学生研学旅行的意见[EB/OL].(2016-12-01)[2015-01-05].http://www.moe.gov.cn/srcsiteA06/s3325/201612/t20161219292354.html.

[2] 任学宝.跨学科主题教学的内涵、困境与突破[J].课程·教材·教法,2022,42(4):59-64,72.

[3] 张华.论理解本位跨学科学习[J].基础教育课程,2018(22):7-13.

[4] 杨海鸿,郭宇祺,乔观民,等.多学科融合型研学课程设计与实施——以世界灌溉工程遗产姜席堰为例[J].地理教育,2024(3):70-75.

[5] 李祖祥.主题教学:内涵、策略与实践反思[J].中国教育学刊,2012(9):52-56.

[6] 王蕾霰.从城市设计角度探析洛带古镇空间形态[J].江西建材,2020(8):206-207.

[7] 薛源,王雨璇,陈杨梅,等.客家龙舞文化在地域变迁构建中的价值研究——以成都洛带古镇为例[J].武术研究,2022,7(5):69-72,82.

[8] 肖诗怡.古镇景观基因图谱的构建与活化研究[D].成都:四川农业大学,2023.

[9] 吴斐,左辅强.洛带客家文化与传统聚落空间互动研究[J].华中建筑,2014,32(9):140-143.

[10] 王钟箐,崔博.古镇古建筑防火现状及措施——以洛带古镇为例[J].住宅与房地产,2018(28):237.

通信作者:杨广斌