新时期海洋类微生物学教学改革探索

作者: 杨慧荣 宋菁晨

摘 要:海洋类微生物学是一门兼具实践性和应用性的综合性交叉科学,设为海洋科学和水产养殖专业的必修课。在“双一流”建设的大背景下,阐述微生物教学内容全面化、教学设计精准化、教学形式多样化、教学资源信息化的四大改革思路,在此基础上,结合新农科建设有关部署,提出产学研结合协同育人,推进校所企间海洋水产领域合作交流,实现高校企业资源广泛共享;思政引领课堂,积极寻求实现“教学”到“教育”的转变;加快云端资源库建设步伐;注重理实结合,完善教学体系。以期推动学科发展,促进人才培养,实现师生共赢。

关键词:海洋类微生物学;教学改革;教学体系;思路;实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0043-05

Abstract: Marine Microbiology is a comprehensive cross-science with both practicality and application. It is a compulsory course for marine science and aquaculture. Under the background of "double first-clas" construction, the author expounded four reform ideas of microorganism teaching content, teaching design precision, teaching form diversification and teaching resource informationization. On this basis, combined with the relevant arrangement of new agricultural science construction, this paper put forward the cooperation and exchange of marine aquatic resources between universities and enterprises.

Keywords: Marine Microbiology; teaching reform; teaching system; thinking; practice

海洋类微生物学是一门重要且庞大的生物学专业基础课,往往在大二年级展开,作为海洋科学和水产养殖学专业的主干核心课程,以研究淡水、海水水体中微生物及其生命活动规律为主。它既是生物类专业重要的专业必修基础课程,又是处于生命科学前沿的极具潜力的独立学科。使学生掌握常见水生微生物的分类、形态结构、营养代谢、资源保护和经济价值等理论,为培养科学水产养殖、了解水生微生物多样性、开发利用微生物资源提供扎实的人才。

在“双一流”建设背景下,为提高海洋科学和水产养殖专业人才的素质和满足国家与社会经济发展对高素质人才的需求,海洋类微生物学从教学内容、教学设计和教学资源上进行改革创新,以全面、精准、多样、信息化为目标,积极探索适应学科发展和社会需求的人才培养新案例、新途径、新方法,旨在为课堂注入更多活力,打造高效完备的示范性课堂。

一 教学改革思路

(一) 教学内容全面化

海洋类微生物学是一门涉猎广、交叉性强、发展快的学科[1-2],微生物与生活息息相关,习近平总书记曾在2020年科学家座谈会上的讲话中提到,“加强创新人才教育培养”“加强国际科技合作”。越是面临封锁打压,越不能搞自我封闭、自我隔绝,而是要实施更加开放、包容、互惠共享的国际科技合作战略。为积极响应中国教育的国际化战略,教师应把构建全面具体的知识体系放在首位,教学内容作为课程核心,要积极参考先进的最新的微生物学进展,借鉴同行经验,融合书本上科学且权威的知识,从而在讲解全部内容过程中梳理主次,达到主次分明的效果。整本书共分14个章节,前几章用来打基础,如原核微生物、真核微生物、病毒等;一些章节作为知识的进阶,如微生物多样性研究技术、微生物的实验室技术等,其中学习微生物的实验室技术,能够为实践教学扎实理论知识;最后几个章节作为体系的补充,如防污剂篇、微生物与赤潮等,颇有科普之用。除此之外,教师应思考在不同专业学生授课时的侧重点。

笔者所在学院分别设立海洋科学专业和水产养殖学专业,两个专业在研究领域上就有海水和淡水的很大不同,同样是微生物,当我们谈到致病菌时,教师要注意区分和侧重讲解,如同为小瓜虫病,海水小瓜虫病致病菌是刺激隐核虫,而淡水是多子小瓜虫,在海洋类微生物学课上,教师不光要讲清楚区别,更要为水产的同学描述淡水致病菌的形态特征、分类发育等加深印象。

(二) 教学设计精准化

前面已经介绍过本课程的内容丰富性以及不同板块之间讲解的主次分明,为达到理想的学习效果,需针对内容上的重难点知识点要进行合理的课程设计。教师需对教学主题、教学背景、教学目标、教学内容、教学方法与策略、教学安排、时间节点分布和课程思政导入等要素进行明确和细化,确保重难点知识讲授更加精准完备。教学背景可以帮助教师代入教学情境中,明确教学目标才能充分挖掘利用教学内容,结合教学方法和策略升华课堂效果,导入思政元素,让教学设计更有温度,同时提高了课堂水准。

以第四章——病毒为例,教师在教学背景上应注意经典知识的引入和系统讲解:病毒是一种特别的微生物,不具有细胞结构,在整个微生物界有着特别的结构和功能作用,与人类生活疾病等息息相关,人们对于病毒的概念非常熟悉,但对于具体的结构非常陌生,引导学生从宏观认知走向微观认知,掌握其结构成分,为系统学习病毒的功能及作用打下基础;其次要注重学生整体素质的提升:教师首先应具备系统而丰富的专业知识,充分了解该学科的发展动态,在授课过程中,将教育引导放在首位,具体知识的学习只是教育的一小部分,要在具体教学过程中充分进行师生互动,达成学生掌握病毒的基本知识的目的,再深入到新冠病毒的特点、药物的作用机理及疫苗的开发原理,借此,将课程思政引入课题,激发学生战胜病毒的学习兴趣和热情。在教学方法和策略上,要注重教师学生之间的有效互动,良性互补,行为交流上的互动有利于形成师生思想上的互补,在教学中,师生之间的有效互动有助于学生对知识的理解和掌握,引发学生更多思考和感悟。

(三) 教学形式多样化

在目前的海洋类微生物学理论教学中,我们不难发现,当教师受到课时与精力的双重限制时,在课上的讲解更倾向于采用“一对多”的方式,即老师以相同的实验内容通过单一方法实施教学。诚然,这是最直接快速的知识输出模式,然而以此种方法,容易忽略学生存在的个体差异,抽象的信息很难被大部分学生内化和记忆,影响课堂效率和氛围是必然,对于后续学生自学课本以及实验的指导意义更是略显微薄。长此以往,影响学生心情,影响教学效果,更不利于学科建设和人才培养。对于微生物学课程,理论知识的庞大和细杂注定了教师需要重视讲授方式,重视学生差异[3]。

其次,海洋科学和水产养殖专业都是实践性很强的专业,良好的教学基地和实验平台是高质量完成实践教学的重要保障。海洋类微生物学课程是一门涉及生物、生态、环境和资源利用等多个领域的综合性交叉科学,为了加强对学生实践能力与创新精神的培养,用理论教学和实践教学相结合的方式协助整个教学体系的改革,能够丰富学生的感性认识,提高实践能力的效果[4]。在此基础上开设综合设计性实验,使专业知识方面有机结合,提高学生的实践能力。例如,在微生物多样性的研究技术这一章节中,随着国内外先进的研究技术的发展,其研究的深远和意义已经不仅限于课本讲述。在开展这一主题的教学时,教师要鼓励学生自己查阅资料,这样既培养了学生自主学习的能力,又深刻地了解了环境保护的重要性以及科学发展对人类的重大影响。

(四) 教学资源信息化

由于新冠病毒感染疫情的影响,多数高校不得不采用在线教学方式授课,我国教育将进入OMO(Online-Merge-Offline,线上与线下融合)时代,现代教育理念主张“学生为主体,老师为主导”,纵观教育改革的出发点和切入口,其宗旨可以概括为“以生为本”。以生为本重构教学活动、丰富教学资源、优化教学环境与当今时代信息化教学的主旋律密不可分。

为培养学生的自主学习能力,增强学生学习的能动性和创新性,提高学生分析问题、解决问题的能力,微生物学研究团队将现代教育技术引入实验教学体系中,建立微生物实验教学资源库。学生不仅可以从资源库中了解和掌握现代微生物学实验技术的发展状况,明晰实验中可能存在的问题,对实验结果进行正确的分析和归纳,而且可以根据自己的兴趣,选择性地进行虚拟实验,比较、分析不同实验方法获得的结果,培养学生分析问题、解决问题的能力。以模拟科学研究的方式设置实验,减少验证性实验,增加综合性实验。由于微生物形态微小,结构复杂,但无处不在,学生仅凭理论课本上黑白图片和实验课上肉眼可见的菌斑,染色形态,对微生物的印象还停留在一个模糊抽象的阶段,无法对菌体内部结构有一个清楚的了解,若在实验教学资源库中,设置许多虚拟仿真的微生物形象,提供学生分辨与学习,甚至可以就某一个学生自己感兴趣的生物,在课堂上展示,和大家分享,在实验课上当一回“小老师”,更加深印象,不失为一种好办法,这样一来,实验教学容易达到事半功倍的效果。

二 教学改革实践

(一) “产学研结合”协同育人

2020年9月26日青岛新农科联盟上一份题为《构筑发展共同体,促进校企协同育人》的报告中指出:校企合作协同育人的内涵是围绕社会需求,校企双方立足自身实际,着眼各自需求,将学校学习和企业实践相结合,搭建一个资源共享的平台,有针对性的培养人才,助力人才发展,提升人才培养质量。校企合作换一种更全面的说法可以叫做“产学研结合”。

目前,校企合作普遍应用在各类大中专和高职院校中,是职业教育探索出来的“七分实践,三分理论”的新型教育模式。校企合作改变了传统教育的培养模式,提高了育人的针对性和实效性[5]。目前水产类专业的校外实践教学基地有5个,此外有近20个实习基地,企业在与高校合作的过程中, 以大学生在校学习与企业实践相结合的形式,让高校与企业实现“输出”“输入”人才对接和“科研”“生产”优势共享。海洋类微生物学课程相关负责老师通过教学实习、生产实习等方式组织学生到相关基地参观学习,了解本课程的现状和发展前景,安排学生到基层生产单位接触实际,了解微生物在水产养殖生产和科研的最新动态,加强理论与实际的联系,补充课堂教学的不足。通过与校外相关基地的全面合作,利用公司本身技术力量,使实习学生的动手能力、团队精神、解决问题能力得到提升,使学生的微生物课程知识体系和专业水平得到巩固和提升,将理论与实践密切结合,同时有效开展专业思想教育,巩固了水产养殖专业学生的专业思维,以产学研结合的新模式培养水产养殖专业复合型人才。

(二) 思政元素融入课堂

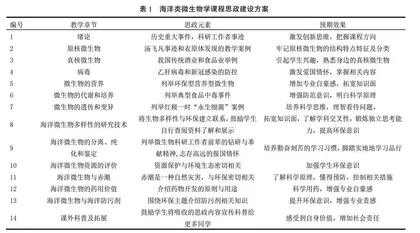

海洋类微生物学的相关知识与人类的生产和生活有着紧密的联系,与学生的专业素养、人文情怀、敬业精神密切相关。将课程思政理念和方法融入课程教学中,通过渲染爱国情愫、推送科技新知、洞悉国情民生、嵌合思辨意识、渗透创新思维、点亮社会共识、蕴涵人文感知等举措,不仅提升学生专业能力,还提升职业素养;既强化思想道德教育与专业教育的协调一致,又努力实现知识、技能、态度和素养的融合统一。首先要对以往的教学经验进行总结和反思,发掘课程中蕴含的德育元素,对教学大纲进行修订,将其融入课堂教学各个环节[6],不断挖掘知识点、技能点与思想道德的结合点,不断寻求思政元素的融入点,开展多样化的教学模式,实现思想政治教育与知识体系的有机统一,实现从“教学”到“教育”的转变[7],全方位、全流程提升学生的思想道德素养,从而实现“课程思政”,努力培养“有温度、有情怀、有担当”的海洋水产类专业人才(表1)。

在海洋微生物资源的评价与保护这一章节中,我们知道微生物与环境保护有着密切的关系。以学生都非常熟悉的微塑料为例,目前食品、土壤、地下水中都有不同浓度的微塑料被检出,教师要引导学生分析这些现象的本质原因,是塑料的问题还是材料滥用没有好好回收的问题?很显然,答案是后者。通过教学活动的开展,学生会发自内心地感悟到保护环境就是保护我们自己,而不仅仅认为这是一句口号。习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”,明确了我们不能靠牺牲环境来求发展,人与自然和谐共生,良好的生态环境才是普惠民生的福祉。