核心素养视域下中级计量经济学课程“四合三联”教学改革探索与实践

作者: 许莉 毛春语 涂雪彬

摘 要:深入推进技术与教学教育相融合是贯彻落实党的教育方针和立德树人根本任务的重要途径。以中级计量经济学课程为例,基于课程教学现状,围绕教学理念、教学内容、教学形态、教学评价,建立“四合三联”的教学模式,并开展两轮教学改革实践,取得良好的教学效果,有效推动学生逻辑思维与能力素养的提高。

关键词:中级计量经济学;“四合三联”;核心素养;教学改革思路;教学改革效果

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0132-04

Abstract: The integration of technology and education is an important way to implement the Party's education policy. It is also conducive to realizing the fundamental task of promoting moral education. Based on the current situation of curriculum teaching, we take Intermediate Econometrics as an example to establish a blended teaching model of "four integration and three linkage" around the teaching concept, teaching content, teaching form and teaching evaluation. Moreover, we have carried out two rounds of teaching reform practices, which have achieved good teaching results and effectively promoted the improvement of students' logical thinking and ability quality.

Keywords: Intermediate Econometrics; "four integration and three linkage"; core literacy; teaching reform ideas; teaching reform effect

2020年7月,全国研究生教育会议召开。习近平对研究生教育工作作出重要指示强调,党和国家事业发展迫切需要培养造就大批德才兼备的高层次人才。核心素养是党的教育方针的具体化,核心素养综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当和实践创新六大素养,是学习者在实践情境中解决复杂问题所需要的关键能力和必备品格。为促进研究生核心素养培育与生成,需要把核心素养的培养有效渗透到研究生课堂教学中,提升课程综合育人功能,促进教学改革的发展。

中级计量经济学作为高等院校经管类研究生必修的一门专业主干课程,对于研究生核心素养的培养具有重要的现实意义。现有文献关于研究生层次计量经济学教学的研究主要集中在以下几个方面:①计量经济学课程思政的挖掘与融入问题研究[1-4];②计量经济学混合式教学的设计、实践及教学效果研究[5-7];③案例教学、翻转课堂、PBL、CBL和TDT等教学法在计量经济学课程中的运用研究[8-11];④计量经济学实验教学改革研究[12-15]。

以上研究无疑为核心素养视域下的中级计量经济学课程教学改革提供了重要的参考,但如何通过教学改革创新,有效提升中级计量经济学课程教学质量,达成核心素养培养目标仍然是一个值得深入关注的问题。有鉴于此,本文拟以中级计量经济学课程为例,探讨“四合三联”教学改革方案的设计思路和实践过程。

一 中级计量经济学课程教学现状分析

目前,中级计量经济学课程教学中存在的主要问题包括:①教学理念重知识、轻素养。一直以来,中级计量经济学此类专业课程教师侧重于知识技能目标的实现,认为学生熟练掌握了理论知识就达到了教学目的,而对思想政治教育关注较少,缺乏对学生素质的培养,不利于帮助学生树立正确的价值观和人生观。②教学内容重理论、轻实践。中级计量经济学作为一门实践性很强的学科,需要教师结合经典案例展开教学,培养学生分析问题的能力,但受传统教学理念的影响,教师仍偏重于对理论的讲解。③教学形态重讲授、轻研讨。以教师为中心的单一授课形式,主要依靠讲授法向学生直接灌输知识,这一做法虽然提高了知识传递的效率,但忽视了学生长期的思维培养及知识运用能力的开发,使得学生处于被动学习的状态,无益于创新能力的提高。④教学评价重结果、轻过程。高校普遍采用“课程期末成绩+平时成绩”的终结性评价体系,虽能有效衡量不同班级间的学习情况,却忽视了学生学习过程的评价和反馈,导致教学评价的导向、反馈和激励作用无法充分发挥。

二 中级计量经济学课程“四合三联”教学改革思路

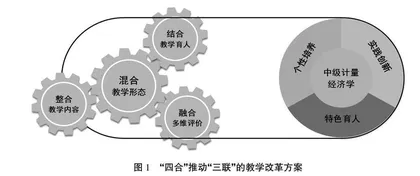

在核心素养培养目标下,我们秉持培养创新性人才的理念,采用“结合教学育人、整合教学内容、混合教学形态、融合多维评价”的“四合”教学改革举措,实现中级计量经济学课程教学与特色育人、实践创新、个性培养紧密联系的“三联”目标(图1),全面解决教学问题。

(一) 结合教学育人,构建“一核两翼”的教学理念,全面落实立德树人根本任务

结合教学育人,倡导树立“一核两翼”的创新教学理念(图2)。具体来说,“一核”指以立德树人为核心,“两翼”指思政教育和专业知识联动。在该教学理念下,我们深入挖掘中级计量经济学课程中的思想政治理论教学资源,改变传统专业课教育与思想政治教育“两张皮”的现象,加强中级计量经济学专业知识与思想政治教育的有机融合,在知识传授中强调价值观的同频共振,充分发挥专业课程教学与思想教育全覆盖、综合育人的协同效应。

(二) 整合教学内容,重塑“螺旋递进”的内容体系,培养学生的创新精神

基于学生认知由易到难、由浅入深的规律,打破教材原有知识体系,将教学内容分为低阶知识与高阶知识,重塑“螺旋递进”的内容体系。低阶知识为线上教学内容,主要包括中级计量经济学的各个章节的基本概念、基本理论与方法。高阶知识为线下教学内容,主要指中级计量经济学各个章节的重难点、理论与方法的实际应用。其中,理论与方法的应用通过引入经典案例进行研讨式教学。课程思政元素则是“如盐入水、有味无痕”地融入了线上线下教学内容。例如,教师以“中国家用汽车市场的研究”为导入案例,引出对样本和总体关系的探讨,启发学生联想中国传统文化中关于二者的一些成语,如“一叶知秋”(形容能够以点见面)、“盲人摸象”(形容以偏概全),它们都表达了从样本推断总体的思想,为了让计量结果是“一叶知秋”,而不是“盲人摸象”,我们在计量经济学建模的过程中设计了大量的检验内容。在讲解多元回归时,教师以“中国旅游业的影响因素研究”为教学案例,带领学生建立模型解决问题,在此过程中,首先需要找出尽可能多的会影响中国旅游业的变量,然后通过实证剔除不显著的变量,直至找到确定的那几个变量,既完成“由小到大”和“由大到小”,其中,“由小到大”指的是从少的变量开始,逐渐增加解释变量,“由大到小”指的是尽可能选择多的变量,然后删除不显著的。教师则以此过程启发学生对于人生的思考:要学会做人生的“加减法”,既不贪大求全,也不抱残守缺。

(三) 混合教学形态,实现线上线下,第一课堂与第二课堂的有机衔接,提高学生的实践能力

根据美国教育学家爱德加·戴尔的学习金字塔理论,相较于听讲、阅读、视听和示范等被动学习对应的课堂组织形式,小组讨论、实践演练、教授别人等主动学习对应的课堂组织形式的学习留存率更高。因此,为了鼓励学生在学习过程中互助、协作和讨论,在课程教学过程中将学生按4人1组进行划分,组建互助学习小组,整个教学过程以教师为主导、以学生为主体、通过课前线上自学、课堂线下研学、课后拓展提升3个阶段串联整个教学过程(图3),每个阶段中师生协调配合,良性互动,实现了从知识获取掌握(课前)—知识内化吸收(课堂)—知识拓展提升(课后)的转变。

具体过程如下。

课前线上自学阶段:教师发布任务清单,布置个人学习任务,并上传制作好的课件和视频;然后学生利用碎片化时间观看线上视频、浏览课件,实现个性化自主学习;最后教师根据线上学习情况,结合单元学习目标,设计和发布测试题,学生按时完成任务,自我评价对知识点的掌握情况。

课堂线下研学阶段:为了巩固线上学习的基础知识,课堂集中学习时,首先按学习小组进行互助式答疑。每位学生结合自己视频学习和线上测验的情况,提出学习困惑,小组成员进行答疑,仍无法解决的问题反馈给教师,课堂集中讲解。进行新课讲解时,教师根据单元学习目标、学生学习的焦点问题,梳理章节的重难点,并选择与教学内容紧密相关的经典案例,从模型的设定、数据的收集等方面进行分析阐述,引导学生分组研讨,最后辅导学生进行上机实践。

课后拓展提升阶段:完成线下教学后,教师及时发布课后习题,教师要注重课后作业的设计,目的是以教学重点为核心,围绕经济现实问题,引发学生的思考。学生要运用计量理论和方法完成教师布置的作业。此外,教师通过兴趣驱动、实践体验引导学生参加研究生创新基金资助项目,并提供全程悉心指导,助力学生成长成才。

(四) 融合多维评价,探索“全程嵌套”的评价体系,实现学生的个性化培养

将学习评价与教学活动有机融合,建立“全程嵌套”的评价体系,实现课前、课中、课后全过程考核的过程性评价(占比60%)与期终考核的终结性评价(占比40%)有机融合(图4),全面评估学生学习成效。其中,过程性评价包括课前视频观看(10%)、课前知识点测试(15%)、课中互助答疑(20%)、课中小组讨论(20%)、课中上机实践(10%),课后作业(25%)组成,过程性评价与课程教学过程同步,这不仅有助于教师及时把握学生学习成效,按照学生需求及时调整教学内容和教学方式,而且有助于学生积极参与线上线下的课堂活动,提升学生学习的内动力。此外,为了突出小组合作学习的重要性,课中互助答疑和课中小组讨论采用生生互评和生师互评相结合的方式。“期终考核”主要采取课程论文的方式进行,课程论文主要考核学生理论联系实际的能力,要根据所学习的计量经济学相关知识,联系当前经济社会发展的问题,写出个性化的课程论文。

三 中级计量经济学课程“四合三联”教学改革实践效果调查

依据上述课程教学改革方案,我们重新修定中级计量经济学课程教学大纲、开发新版中级计量经济学课程教学课件,整合线上线下教学资源、优化教学设计、转变学习评价方式,在学生中组织实施“四合三联”的中级计量经济学教学改革实践。当然,教学改革的实施需要进行及时的效果评价,并根据实施效果进行调整,以形成一种良性循环。中级计量经济学课程开展两轮实践教学后,为了对课程改革的教学效果进行评价,我们在课程结束后选取两个班级进行问卷调查,调查内容主要分为课程内容设计、线上线下课程组织与实施、授课效果三大模块。具体调查结果如下(表1)。

(一) 问卷应答情况

问卷通过班级QQ群发放,对产业经济学和会计学班均发放了问卷,应答率分别为100%和96.77%。

(二) 课堂内容的评价

课程内容设计包含3个调查问题,其中2个班都有90%以上的学生认为课程内容分配合理、易于理解;80%以上的学生认同课程内容能够反映社会经济情况,有助于解决实际问题。在回答“课程内容与思政元素是否衔接紧密”这个问题时,产业经济学班有90.91%的学生认为衔接紧密,会计学班有93.33%的学生认同这一观点。