机电系统仿真课程理实一体化综合改革实践

作者: 蒋晓梅 孙小梅 马文斌 张斌

摘 要:机电系统仿真是利用MATLAB/Simulink软件平台针对机械电子系统进行建模和分析的课程,通过课程学习要求学生掌握机电系统仿真方法、仿真思路以及结论分析,为工程中分析和设计机电系统奠定基础。在实际教学过程中,存在教材不合适、学生兴趣不高等问题。根据教学中存在的问题,结合教学实践,探索适合中德合作办学专业的多元化交互式教学模式,整合教学材料,规划合理的教学内容,更新教学方法,突出专业实践技能训练,加强学生实践能力和创新能力的培养等教学改革措施,并且在电子教学平台下利用大数据进行教学监控,在教学实践中灵活应用,取得较好的教学效果。

关键词:机电系统仿真;MATLAB/Simulink;理实一体化;课程改革;拓展教学边界

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0144-04

Abstract: Mechatronics System Simulation is a course that uses MATLAB/Simulink software platform to model and analyze mechanical and electronic systems. Through course learning, students are required to master the simulation methods, simulation ideas, and conclusion analysis of mechanical and electrical systems, laying the foundation for analyzing and designing mechanical and electrical systems in engineering. In the actual teaching process, there are problems such as inappropriate textbooks and low student interest. According to the existing problems in teaching, combined with teaching practice, a diversified interactive teaching mode suitable for Sino-German cooperation education was explored, teaching materials integrated, reasonable teaching content planned, teaching methods updated, professional practical skills training highlighted, the cultivation of students' practical and innovative abilities and other teaching reform measures strengthened, and big data used to monitor teaching under the electronic teaching platform, flexible application in teaching practice has achieved good teaching results.

Keywords: Mechatronics System Simulation; MATLAB/Simulink; integration of theory and practice; curriculum reform; expand teaching boundaries

仿真的英文是Simulation,又称模拟,是对系统进行研究的一种技术或方法。一般也称为系统仿真。它要求首先建立待研究系统的数学或者物理模型,然后对模型进行实验研究。更具体地来讲,系统仿真是以计算机为主要工具,通过在计算机(或其他形式的物理模型)上运行模型来再现系统的运动过程,是对系统模型的实验研究。机电系统仿真是一门涉及到多学科内容(包括力学、机械、电学、计算数学与信息技术、系统辩识、控制工程及系统科学)的综合性学科。这门学科的产生及发展基本是与计算机的发明及发展同步进行的。计算机仿真为机电控制系统的分析、计算、研究、综合设计,以及自动控制的计算机辅助教学提供了快速、经济、科学及有效的手段[1]。

自从Mathworks软件公司开发的数值计算软件MATLAB(Matrix Laboratory,即“矩阵实验室”)问世以来,其就引起了国内外学者的广泛关注。MATLAB推出后不久便风行美国和西欧,并流传世界,是当今世界上最优秀的数值计算软件。其具有强大的计算功能;丰富、方便的图形功能;适用范围广;编程效率高,扩充能力强;语句简单,易学易用;功能齐备的自动控制软件工具包等优点,特别是随着MATAB控制工具箱的开发、丰富与逐步完善,越来越多从事控制技术的科技工作者开始接触并熟悉这个软件,进而对其进行扩充开发。自动控制领域里有大量繁琐的计算与仿真曲线绘制任务。计算机被广泛应用以后,人们有了先进的计算工具,但又不得不与计算机程序打交道,要求必须熟悉计算机语言的语句命令、语法规则、程序编制与调试的规则方法等,而要把一个功能很强的高级语言学好并非易事。

MATLAB/Simulink机电系统仿真课程面向机械工程、机电工程、电气工程本科专业学生。课程要求学生学会运用MATLAB/Simulink软件对机电系统进行建模仿真,完成对先修课程专业知识点的参数交叉验证和模型渗透融合,为后续课程的深入探究和工程设计应用打下基础,提高学生解决实际复杂工程问题的能力[2]。

一 教学设置

机电系统仿真课程是机械电子工程专业学生利用电工电子学、液压气动技术、信息处理技术、机械工程测控技术、自动控制原理和伺服驱动技术等知识针对机电系统进行计算机建模并仿真的一门专业课。课程内容要求学生对传递函数、时域分析、频域分析等内容比较熟悉才可以在课程的进行过程中对知识进行有效连接,课程是利用MATLAB/Simulink软件针对机电系统进行建模和分析,课程侧重于实践,教师利用机房完成教学内容。对问题解决的总体思路、对编程过程思路的正确性、对编程函数使用的熟练程度、调试过程的思路和熟练程度,要求学生能够利用课后的时间完成作业,加强学生在编程方面能力的训练;传统教学模式下,教师是课堂的主导者,授课过程中,教师多媒体演示放映PPT课件辅助课堂实践练习,学生一般是通过教师的课堂讲解和教材获取知识,但课时有限,对应的课程内容无法讲授深入,学生课后练习必须并行进行才能满足要求[2]。

(一) 引进德国课程,合作编写教材

使用原版德文教材,通过教材引进保证知识结构一致,促进课程内容与国际接轨,并在此基础上开发和建设既有国际视野,中外教师贡献知识和资源,共同开发适应中方文化情境和学生需求的课程教学资料,符合国际规范又适合国内需要的教材及相关教学资源。教学是把计算仿真软件MATLAB/Simulink与机电系统控制两者结合起来。基于这个考虑,教材内容包括MATLAB软件基础与机电控制系统MATLAB计算及仿真分析两大部分。第一部分介绍MATLAB用于机电控制系统计算仿真的基本知识,包括MATLAB数值运算基础;数据和函数的可视化;M文件与MATLAB函数;MATLAB程序设计基础;仿真集成环境Simulink。这部分是利用仿真软件进行系统仿真所必须的基础已独立构成MATLAB的完整体系。第二部分内容涵盖了经典控制理论和机电液系统建模基础理论等方面,介绍了基于MATLAB/Simulink的系统分析与设计方法,包括控制系统仿真基础、机电控制系统计算仿真、机电控制系统设计、状态空间分析的MATLAB实现。

教材中对部分实例采用了多种方法实现,让学生通过对比仿真结果及设置修改参数取得一致来加深印象。在叙述方法上,先简要介绍机电控制系统有关的基本概念,然后介绍MATLAB实现相关函数和Simulink建模并举例。这样既提出并引入了自动控制的基本问题,又提供解决问题的工具,并辅以算例帮助学生理解与消化。

(二) 对标国外标准,重构教学体系

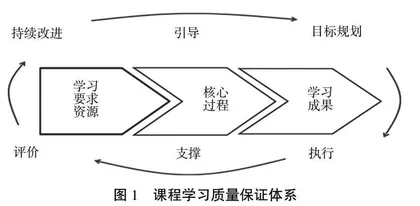

参考德国多元化认证方式培养模式,增强专业培养方案的技术性和应用性,提高与产业发展需求的切合性。通过模块化课程设置打通跨专业壁垒,构建重基础、宽口径兼有特色的课程体系。德国的本科教学很注重学生对课堂传授知识的理解和师生的互动,十分鼓励学生提问,老师会耐心解答学生的每一个问题,这种调动学生自主独立思考积极性的教学氛围,需要学生提前预习理解课程,才能主动表达学习见解,并学会举一反三,进一步拓展理论和实践实验相结合。国外教学注重发挥学生积极性,以及培养演讲、表达能力。激励学生充分展现独立思维导图,引导多样化的解决方案,引进优质教育资源,关注教学过程的精细化、形成自主建设、高效监管、持续改进、全程规范的课程学习质量保证体系[3](图1)。

图1 课程学习质量保证体系

在德国工程教育专业认证背景下,增加了设计性综合性实验环节,将课程内容分为“3个模块,8个章节,8次基础实验,4次综合实验”,可以由教师给出实验项目,学生也可以自己拟定实验主题,多种实验形式有助于培养学生的发散性思维和工程意识。实验过程中培养学生团队分工协作精神,促进学生之间的相互交流,提升学习获得感,同时有助于解决教师无法兼顾每个学生的问题。基于OBE理念建立面向产出的课程质量评价与反馈实施机制(图2),结合实际情况从课程培养方案、教学成效及评价等方面形成较为完善的评价体系和评估流程,实现国际化人才培养的实质等效。

图2 面向产出的课程质量评价与反馈实施机制

(三) 丰富教学实践,拓展教学边界

深化基础培育,提高学生的创新能力是一个长期过程,需要在日常的教学方面开展持续性工作,结合教学改革质量工程项目,针对不同的课程性质特征,深入研究如何改善教学方法和教学内容,培养学生的创新兴趣。实验是课程的重要组成部分,实验是否有效是点睛之笔,培养积极的情感和态度是深入理解知识、掌握技能技巧、促进学生深层次发展的有效途径。可以用多种方法方便灵活地修改参数,得到参数的变化对系统动态性能的影响。有效地设计综合性实验能使学生快速深刻地巩固知识技能,形成熟练的技能技巧,同时还能锻炼学生的思维,培养学生的综合能力。

之前的实验项目形式单一,机械、重复的较多,拘泥于单调封闭机械抄记书本的形式,学生大多埋头于繁琐重复的模仿操作练习,削弱了学生解决实际问题的能力,泯灭了学生的学习热情。根据教材内容,围绕教学目标,精心设计实验内容和形式,实验包括课内的练习和课后练习。

实验前让同学认真预习实验指导书,明确实验目的、方法和步骤,复习相关内容,对实验中所用到的编程函数和模块有一定的了解。根据实验要求和实验内容结合理论知识,掌握实验基本原理。除了清楚实验指导书中指定的实验方案外,亦可多设想其他方案。详细地描述实验数据和结果,根据实验原理进行分析讨论,写出自己对使用不同仿真方法过程的见解分析。通过实验课,学生做总结汇报和完成实验报告,写出自己实验的收获和心得体会,或提出建议和期望,客观地对自己的实验过程进行评价,总结实验方案是否可行、程序调试是否成功、实验实现方法是否多样化。最终课程成绩也由3部分按照一定比例构成,如果PPT报告内容形式生动、活泼,表达流畅,且合乎逻辑,汇报得分较高,实验报告表述明确,认真仔细,操作步骤清晰,有自己独特的见解,得分满分,同时在最终考试中也穿插实验内容和结果,让学生可以更直观地理解课程内容,开阔学生的学习视角,通过一些综合性实验可以帮助学生模拟解决实际工程问题,课程的有效开展有利于学生获取前沿的学科专业知识。