再闯好莱坞,奉俊昊又迷失了

作者: 邹迪阳

奉俊昊回归,五年磨一剑。这一次不再讽刺韩国权贵和穷人的寄生关系,而是狠狠戳痛打工人的脊梁骨,带着新片《编号17》选择重返好莱坞,并于3月7日中美同步上映。

奉俊昊此前闯美的英语片《雪国列车》《玉子》,都不免在迎合西方工业审美的同时,磨损掉个人鲜明而尖锐的作者性,因而显得水土不服,不论在票房抑或口碑上均未掀起太大的反响。

但《编号17》似乎又藏了些心思和玄机,自2022年夏季开始制作以来,影片两度官宣延期,最终的定档距前作《寄生虫》隔了足有五年半。然而,五年磨一剑的结果,并没有如愿破除奉俊昊头戴的紧箍咒。当我坐在影院里,不禁困惑于《编号17》所传达的落点:克隆技术、后人类伦理、生态环保……

这些议题单拎出一个,都能和现实产生高强度的共振,如今却杂烩成了空泛的概念拼图。答案逐渐明晰:在被通俗的美式价值观套牢后,以类型花招见长的奉俊昊,再度“迷失”了。

太空牛马的悲歌

《编号17》改编自爱德华·阿什顿的科幻小说《米奇7号》,故事架设在未来的星际殖民背景下,其核心的创意,在于男主米奇·巴恩斯被好友坑骗欠下一屁股债后,为了躲避追杀、登上宇宙飞船,仓皇中签订合约,自愿成为远征队的“消耗体”(expendable)。

所谓“消耗体”,也就是为了全人类的存续大业,要像小白鼠一样承包各种高危作业。耗材每次因公挂掉后,都能通过打印技术重生,并且保留此前上传的记忆。

如果说,传统的克隆人题材电影,大都弥漫着冷峻、肃杀的阴谋论气息,且掺杂了更激烈的内在冲突,《编号17》则甩掉了这层硬科幻的包袱,反而以啼笑皆非的方式去化解紧张感。

这种从日常中提取的幽默和喜剧色彩,也是原著《米奇7号》最大的亮点。放在科幻小说阵营里,它的世界观设定谈不上多精彩,或多么富于见地。真正为阅读体验增色的是主人公视角下的牢骚和碎碎念,电影版承接了小说的语言特色,开场便借由主演罗伯特·帕丁森丧气的旁白,为这个在地球上“一无是处”的废柴注入说服力,在短时间内描出背景的轮廓。

身为前些年的“独立电影大户”,帕丁森再次展现出了驾驭小人物的得心应手。印象最深的,莫过于在他原以为要被外星球的虫群一口吞掉时,那句蔫耷耷的“Bon appétit”(您吃好喝好)。

这种黑色幽默的笔触,既是为了渲染米奇“躺平任宰”的性格,也与其处境形成了对照。作为整艘移民舰上唯一的消耗体,他从第一次复活那天起,便背负上了工具化、去人格化的诅咒。

片中有大量反讽的场景,刻画米奇正在绝望等死、像一坨冷冻肉那样从打印机里滚出时,旁人忙着拍照、玩游戏,至于米奇的死活?不存在的,毕竟死了还能活嘛。偶尔还会有低情商的队友抛来灵魂拷问:“死到底是种怎样的感觉?”

人体打印术和永生,听起来固然离我们很遥远,但签约时踩到巨坑,每天随机领到一堆脏活,冒着心脏骤停的风险,给假笑的上司和同事作嫁衣……对现实中每个无力还手的社畜来说,这哪是科幻,简直就是照镜子。

难怪从海报上“宇宙牛马”的宣传语,到点映场赠送的文件夹周边,都在直戳打工人的脊梁。

值得注意的是,将社畜落魄的日常编成段子,顺带来一针鸡血,已成为这些年内地院线片在营销侧屡试不爽的打法。只不过,电影为人们铸造的幻梦,时常以爽文之名,行假嗨之实。谁不曾被钉在工位上,时而臆想整顿公司,用一首高燃rap控诉职场的血泪,时而默念着“时间差不多咯”,抽离回现实中,也只敢用陈桂林的表情包赛博发疯,唯恐变成系统不兼容的npc,原地化作一缕烟,或是和陈塘关百姓那样烧成无人在意的焦炭。

就连《编号17》里,米奇17面对着因为一次bug诞生的米奇18,起初设想的也不是与其联手闹革命。他们都将对方视作某种障碍,因为“多重身”(multiples)违反了殖民地协议的规定。为了不被分身杀掉,米奇17提出俩人共享每日定额的餐食,相应地,工作量也可以对半分。

哪怕到了外太空,打工人的命都这么卑微,什么对抗资本异化都是后来事了。当务之急,是动脑子想想如何在降本增效前提下,多塞进一个hc(head count,正式员工名额)?

真空政治表达

小说《米奇7号》只有区区14万字,但围绕殖民地联盟的历史、星际远征的起源、尼福尔海姆星的生态系统等暗线,作者阿什顿费了不少铺垫性的笔墨,以便撑起整个故事的骨架。

奉俊昊看上这个本子,除了被“人体打印”勾起兴趣外,更多是为了玩味当中角色个性特征的排列组合,及其对现实格局的间接性影射。

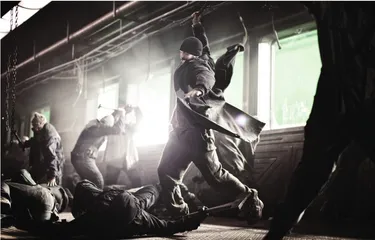

为此,电影砍去了冗余的枝蔓,转而集中在三支力量的构建上:以主人公和同伴为代表的“打工人”;马克·鲁法洛和托妮·科莱特饰演的政客夫妻;以及CGI特效制作的爬虫,象征着神秘、不可侵犯的外星文明。

这个金字塔般的角力模型,驱动着影片叙事链的运转。其中噱头最足的,莫过于马克·鲁法洛饰演的反派马歇尔,从演讲时的语调、手势、追随者标配的小红帽造型,他都眼熟得叫人不敢相认,就差把特朗普的身份证号贴出来。

在柏林首映时,奉俊昊辩解称马歇尔更像是当今多位权势人物的混合体,除了特朗普,观众还能从他身上嗅到马斯克、尹锡悦等人的影子。

在表演方法上,鲁法洛不遗余力地将其塑造成一个癫狂、油腻而自大的小丑,沉溺在空虚的帝国美梦中,深谙画饼和洗脑之术。不管出入何种场所,他都要让摄影师紧贴在侧,这种摆拍、造势的手段似也吻合于现实中极右派的典型画像。

笑闹过后,观众或许会很快意识到,银幕上撒泼滚打的表演,与其说有何探讨空间,不如说是各种网络梗分泌的产物。

同理还有托妮·科莱特饰演的伊尔法,她对酱汁的狂热,和将其美誉为一切文明源头的论调,除了揶揄上流假惺惺、造作的嘴脸外,放在影片中颇为意义不明。类似顺拐的做法,在影片中并非孤例。譬如毒品oxy的流通和稀缺性(明显在炒《雪国列车》里“克莱诺”的冷饭)、台词中多次cue到的头发香气……这些素材处理得极尽潦草,并未有机整合在主线之下。

同样拿气味做隐喻,不妨对比下前作《寄生虫》,气味在里面作为特定的身份标识,更富于宽广、精准的社会学意味。

在《编号17》里,包括主人公米奇在内的普通劳动者,似乎从一开始便没对“阶级差异”有太多阵痛的觉察,相较下,他们有更在意的目标(逃离地球、贩毒赚钱、谈恋爱)。到了后半段,特工、医生、消耗体等原本诉求各异的底层小喽啰,突然无比顺当地集结起来撂倒马歇尔夫妇,推选纳莎为新一届黑人女性领袖,宣告了旧制的瓦解。

要在架空的科幻背景下,用一艘移民舰去浓缩当前人类社会政治的图景,本就难逃“雷声大雨点小”的苛责。

影片中只有一幕,让百无聊赖的我略回了下神,那就是当米奇18决定引爆身上的炸弹,和马歇尔同归于尽时,镜头落在虫母眼睛的特写上:快被绒毛淹没的巨大瞳孔里,倒映着火光冲天,糅合了愤怒、惊诧、思考等多种情绪。

在大量以人类为核心、累赘又贫乏的文戏中,这本是个灵性的时刻,仿佛在借异族视角去打量这个荒诞的世界。

然而在结尾,当米奇用翻译器询问虫群如何让人类“瞎掉”时,它们又舞动起来,暗示先前的威胁不过是个玩笑—怪物再次被“驯化”,调教成了软萌无害的吉祥物形象。

无聊的余兴

和大多数院线商业片不同,《编号17》的片名是在行进到中途,当主人公米奇17“死里逃生”时才打出的。而片尾字幕滚动前,“米奇”(Mickey)后接的编号数字被抹去,代之以姓氏“巴恩斯”(Barnes),意指米奇挣脱奴役,进化成一个完整体的人。

私以为,这才是整部片最有价值的话题:不是庸浅鸡肋的政治批判,抑或对《风之谷》式生态主题的复写,而是在“永生”的基础设定之上,关于“谁才是我”的存在主义表述。

当米奇17和米奇18在反应堆芯旁扭打成一团时,对方问他为何对死如此抗拒,米奇17表示之前每次赴死都有种未完待续的感觉,而倘若被另个“自己”亲手埋葬,便像是跌进了虚无的黑洞。

在AI不断呈指数级增长、迭代的今天,这种迷思无疑能牵扯出观众切身的感受。我们叹服于技术发展的迅猛,希望借生产力工具的涌现,摆脱资本主义系统无情的改造和压榨,却又时刻担心被取代、被失业、被清除。

西方哲学史上著名的“忒修斯之船”,便指向了身份更替的悖论,《编号17》则将其嵌入到一个更极端的情境下:当躯壳和记忆在明面上可无限复制,循环再生,人们该如何免于主体性和道德的塌陷?

只不过,影片显然无意顺着这个话题进一步深挖,谁让主角米奇只是个靠送命来苟且偷生的小杂碎,脑袋里装的不是知识,而是多巴胺,最嫉恨“多重身”的是给自己戴绿帽。

对人工基因编辑、意识操控、自我特异性的一连串诘问,就在这种小品式的戏谑中像刷短视频那样被轻飘飘地略过了,仅能通过个别台词来“旱地拔葱”升华下。

需要澄清的是,尽管拥有延世大学社会学的出身,但让奉俊昊在影坛上声名鹊起的,并不是深邃的理性思辨,而是对通俗性、观赏性戏剧规律的熟稔加工。从首作《绑架门口狗》开始,他就懂得如何将一个简单的故事拍出花。

但随着受众群的扩大,以及个人创作从本土到全球化的转向,他不得不抛弃珍贵的土壤实验,用更精密的类型技巧和符号来完善表达,构建起自洽的影像生态。因此这些故事大都在火车、别墅等密闭空间内,几乎可被视作一盘酣畅的猫鼠游戏。

对于从小被漫画和电玩滋养的欧美观众来说,“游戏”本身便内含了不容置喙的诱惑力,但在遇事喜欢讨问“意义”、要个“说法”的东亚观众看来,类型片大法再好,刷多了也像是糖分超标的奶茶,让人舒心、愉悦但没啥营养。

这也坐实了美国文化批评家詹姆逊(Fredric R. Jameson)对“后现代主义”的描述:一种深度模式被削平、情感和历史纵深感消退后的零散无力。

放在娱乐商业片的视域下,《寄生虫》诚然算得上高段位的阶级寓言,就像一栋结构严整、牢靠的大房子。

但别忘了那个冰冷的结局:小儿子基宇在写给父亲的信中,幻想自己多年后买下豪宅,而父亲也能走出地下室,挺直胸膛做人。随后镜头收束到雪夜的陋室内,提醒我们这一切不过是场妄念。

与之相对地,《编号17》对原著结局做出了更明确、符合时代需求的改动。主人公米奇在纳莎的就职典礼上,眼前闪过伊尔法的身影,她不仅用打印机复活了米歇尔,还胁迫米奇试尝自己新研究的酱汁。

但很快,米奇从噩梦中被唤醒,摁下按钮,炸毁了那台被权力和野心腐蚀的生物打印机。

在一派天真的乐观情绪里,影片急不可待地,将自己捏塑成了流水线上的又一个“消耗体”。而这场太空冒险带给观众的余兴,或许还不如回家瘫在沙发上,重温下特朗普和泽连斯基的白宫吵架。